Пояс Пресвятой Богородицы в России / 24.10.2011

Ради того чтобы приложиться к святыне, люди стояли в очереди по 8 - 12 часов …

Великую православную святыню из Ватопедского монастыря на Афоне - пояс Пресвятой Богородицы, привезенный в Северную столицу делегацией Фонда Андрея Первозванного, - встречали в Петербурге с большими почестями. Премьер Владимир Путин, находившийся здесь в эти дни, выкроил время и отправился в Пулково встречать золотой ковчег с поясом. Сегодня утром ковчег с поясом уже отправился в дальнейшее путешествие по России. А 23 ноября святыня вернется на Афон. Фото: Натальи ЧАЙКИ В сопровождении 20 афонских монахов на несколько дней святыню приняла первая женская обитель Санкт-Петербурга - Воскресенский Новодевичий монастырь. Четыре дня верующие нескончаемым потоком шли к Казанскому храму Новодевичьего монастыря. Людей было столько, что посещение установили круглосуточное. Очередь из желающих приложиться к ковчегу с поясом, в которую в семь вечера встроилась корреспондент «ВП», вилась по Московскому проспекту и почти полностью заполнила Киевскую улицу. Даже без конца моросивший дождик не смог уменьшить ее. Рядом - огромное количество просящих милостыню. «Вы когда занимали очередь?» - спросила я у пожилой женщины, сидящей на складном стульчике в середине «хвоста». «С шести утра, милая моя, всю ночь люди идут», - ответила она. «А не было ли кому плохо?» - поинтересовалась я, завидев несколько дежуривших карет «скорой помощи». - «Я видела только один раз, как женщине оказывали помощь, но она быстро оправилась». Надо сказать, что все было достаточно хорошо организовано - много биотуалетов, автобусы «Водоканала» плюс фургончики с хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Волонтеры раздавали чай, кофе, бутерброды...

«Пойдите, подкрепитесь, - сказала мне и сыну соседка, указывая на установленные на ступенях близлежащего здания столы, - там бутерброды с кофе стоят всего 50 рублей, а чай - 15». Кто очень сильно замерз и хотел отогреться, бежал в близлежащее кафе, которое в эти дни работало круглосуточно. На столбах и рекламных тумбах кто-то, сильно предприимчивый, повесил объявление: «Согревающий кофе - 50 рублей, беляш - 80 рублей. Все за 5 минут». И телефон. Но, что самое удивительное, никакого ропота в очереди не было. Единственный на моей памяти случай, когда такая масса народа не раздражала... Люди отпускали друг друга погреться в магазин. Если кто-то терял очередь, то ему помогали найти ее «концы»... Кто-то пришел с молитвословом - читал «Богородице, Дево, радуйся» и крестился, кто-то пел псалмы... «Очередь так медленно двигается, - все вздыхала пожилая женщина. - Это потому, что часто привозят на машинах паломников - их пускают без очереди. Но пусть Господь простит меня за такие слова...» В подтверждение ее слов подъехал автобус, из которого, все в черном, вышли монахини - они направились к монастырским воротам... Однако без очереди пропускали не только паломников, но и мамаш с детьми до десяти лет. Правда, из них тоже образовался небольшой «хвост». Ровно в час ночи на Московский проспект вышли афонские монахи вместе со своим настоятелем - люди бросились к святому отцу за благословением. «Я слышала, что возле ковчега можно задержаться на секунду-две, это же сколько людей прошло?» - пыталась подсчитать молодая женщина. «А я, когда увидела эту очередь, подумала: это непостижимо, ни за что не выстоять - и вот выстояла», - радостно воскликнула ее соседка. Монастырский двор. Очередь живо двигается, без толкотни, без лишних слов - все внутренне сосредоточены. И вот он - небольшой золотой ковчег с поясом, который не успеваешь за отведенные тебе секунды рассмотреть. Монахи подсказывают, когда подойти, приложиться... На выходе монахини раздают иконки, сделанные афонскими монахами маленькие пояски, которые помогают в исцелении бесплодия у женщин... «Интересно, столько желающих приложиться к святыням, стоят огромные очереди, а лучше от этого не становятся, - задумчиво произнесла моя подруга Светлана. - Если мы так искренни в своих религиозных чувствах, то куда девается эта духовность в обыкновенной жизни?» Вопрос остался без ответа... http://vppress.ru/tops/K-poyasu-Bogoroditcy-shli-sutki-naprolet-12110

|

итрий Абрамов, Блог экспертов Музея имени Андрея Рублева Пояс Пресвятой Богородицы в России / 24.10.2011

Тропарь Положению честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 8: Богородице Приснодево, человеков покрове, /

ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, /

державное граду Твоему обложение даровала еси, /

безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи, /

о Тебе бо и естество обновляется и время. /

Темже молим Тя мир граду Твоему даровати //

и душам нашим велию милость. Согласно преданию, отраженному в Минологии императора Василия II, датируемом X в. (PG 117. Col. 613), великая святыня, вверенная апостолу Фоме самой Божией Матерью после Ее Успения (см. фото), была отдана двум благочестивым иерусалимским вдовам и затем передавалась из поколения в поколение. При императоре Аркадии (395-408), сыне Феодосия I Великого, Пояс Пресвятой Богородицы, который хранился в кафедральном соборе города Зилы (????) в Каппадокии, был доставлен архиерейской процессией в Константинополь и вложен в специально изготовленный ковчег (???????): http://expertmus.livejournal.com/19604.html  Св. Пульхерия, дочь императора Аркадия, соцарствовавшая сначала брату своему Феодосию II Младшему (408-450), а потом супругу своему Маркиану, имела особенное благоговение к Пресвятой Богородице. Известно даже, что императрица Пульхерия (399-453), не зная, что Христос воскресил Свою Мать и взял Ее на небо на 3-й день после смерти, хотела положить останки Пресвятой Богородицы в одном из храмов Константинополя (Скабалланович М. Успение Пресвятыя Богородицы. Киев, 1916 (Христианские праздники. Кн. 6). С. 85-86). В честь Ея августа Пульхерия, по сведениям Феодора Чтеца (Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte, 363: G. Ch. Hansen. Berlin, 1971. Р. 102), воздвигла в Константинополе три великолепные храма, в т.ч. Халкопратийскую церковь, куда был вложен ковчег с честным Поясом Пресвятой Богородицы и « божественное Ея млеко» (Nicephorus Historia Ecclesiastica // PG 146. Col. 1061A4-B2). Строительство этой церкви тяготеет по времени к основанию во дворце Дафна в 429 г. церкви св. Стефана, куда императрица Пульхерия поместила десницу св. Иоанна Предтечи, привезенную ею из Иерусалима, согласно сведениям хронистов Феофана Исповедника (Theoph. Chron. P. 87) и Георгия Кедрина (Kedren. T. 1. P. 592): http://expertmus.livejournal.com/58663.html История появления этого храма приведена у византийского автора Кодина, который сообщает, что иудеи со времен императора Константина Великого, в продолжении 132 лет, жили в местности Константинополя, называемой Халкопратия (Медный торг), где они торговали медными изделиями. Император Феодосий II Младший выгнал их отсюда, очистив место, где был устроен храм во имя Богоматери (о нем см.: Беляев Д. Ф. Храм Богородицы Халкопратийской в Константинополе// ЛИФО при ИНУ. 1891. Т. 2; отд. Изд.: Од., 1892. Вып. 2. С. 85-106; Красносельцев Н.Ф. К вопросу о местонахождении Халкопратийского храма в Константинополе // ЛИФО при ИНУ. 1894. Т. 4, ч.1; Красносельцев Н. Ф. Заметка по вопросу о местоположении Халкопратийского храма в Константинополе / // ЛИФО при ИНУ. 1894. Т. 4, ч. 2. С. 309-316). «Рядом с величайшей церковью Богоматери Халкопратийской» находился чудотворный источник, относящийся к часовне Богородицы, располагающейся в квартале «раньше» называемом tou Meda. На упомянутом месте была «улица, ведущая к Милиону». Она была широка и вела к св. Софии. Можно отметить, что греческая hagiasma располагается на улице Alemdar,в шаге от стен Сераля (См. Atzemoglou N. ?' ????????? ??? ?????, Athenes, 1990. Р. 17-19).

По влечению благочестиваго сердца, св. царица Пульхерия установила в Халкопратийской церкви по средам всенощные бдения (?????????) и молебствия (?????), которые «она сама возглавляла, идя пешком с горящей лампой, которую она заправляла» (Ibidem. PG 147.Col. 41D5-12). Согласно «Книге церемоний» [ I, 1, 39 (30), 44 (43)], в Халкопратийском храме Пресвятой Богородицы находились хоры, к которым были пристроены деревянные лестницы, ведущие в императорский митаторий, где на Литургии в праздник Благовещения (25 марта) присутствовал сам василевс: «Государи вошедши в святилище и возложив дары на святой жертвенник, покидают его через левую сторону святилища и шествуют через гинекей той же самой церкви. А в гинекее их встречает весь сенат, который воздает честь государям, и государи с патриархом и придворными следуют через арку в святой алтарь Агиа Сорос» (Constantini Porphyrogeniti imperatoris De Cerimoniis aulae byzantinae/ Reiske J. J. (ed.). 2 vols. // CSHB. Bonn, 1829-1830. I, 1; Le Livre des ceremonies de Constantin Porphyrogenete/ Vogt A. (ed.). Paris, 1935-1939, Commentaire I-II. Paris, 1935-1940. Vol. I. P. 24-5, 154-5, 173).

Отдельная часовня для хранения Пояса Богородицы, названная Агиа Сорос (Святой Ковчег), была устроена в Халкопратийской церкви при императоре Юстине II (565-578) и его жене Элии Софии. В той же «Книге церемоний» [I, 39 (30)] говорится, что в часовню Агиа Сорос, содержащую драгоценную реликвию, можно пройти через выход из главного святилища по левой стороне (Le Livre des ceremonies de Constantin Porphyrogenete/ Vogt A. (ed.). Paris, 1935-1939), Commentaire I-II. Paris, 1935-1940. Vol. I; Mathews T. F. The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy // University Park, Penn. and London, 1971. P. 33). В Типиконе Великой Церкви IX-XI вв. также указаны кафедральные богослужения в Халкопратийском храме в случаях совпадения Благовещения с Великим Четвергом или Великой субботой: «После тритекти ... исходит лития и восходит на Форум, и идет в Халкопратию, и там певцы поют: "Слава... и ныне..." - и тотчас Трисвятое, прокимен, Апостол, алиллуия, Евангелие, сугубая и просительная ектении и "С миром изыдем"» (Le Typicon de la Grande Eglise: Ms. Saint-Croix n. 40, Xe siecle / Introd., texte critique, trad. et notes par J. Mateos. R., 1962. T. 1. (OCA; 165). P. 256). Кроме того, по Константинопольскому уставу, лития «в Халкопратии» полагалась во 2-ю неделю по Пасхе и на Введение, когда вся служба, согласно 2 рукописям X-XI вв., пелась в Халкопратийской церкви, куда утром в день праздника из храма Св. Софии направлялась лития во главе с патриархом (Le Typicon de la Grande Eglise: Ms. Saint-Croix n. 40, Xe siecle / Introd., texte critique, trad. et notes par J. Mateos. R., 1962. T. 1. (OCA; 165). T. 1. P. 110).  Примечательно, что в Халкопратийском храме существовал придел во имя св. ап. Иакова, брата Господня, где были положены мощи Вифлеемских младенцев (Описание святынь Константинополя в латинской рукописи XII в. // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 449). Об этом приделе есть сведения в Типиконе Великой Церкви IX-XI вв. и в одном из константинопольских синаксарей X в. (SynCP. Col. 658), где находится память скифопольских мучеников 4 мая с указанием, что синаксис в их честь совершается в Халкопратийской церкви, в приделе во имя св. ап. Иакова, брата Господня (Le Typicon de la Grande Eglise: Ms. Saint-Croix n. 40, Xe siecle / Introd., texte critique, trad. et notes par J. Mateos. R., 1962. T. 1. (OCA; 165). T. 1. P. 280). В VIII в. патриарх Константинопольский Герман I (715-730) составил Слово на освящение храма Халкопратийского, в котором упомянуты все храмовые святыни, в т.ч. и Пояс Богородицы. А в начале Х в. было установлено особое празднование Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы, о чем повествуется в Минологии императора Василия II. Как упомянуто в этом источнике, в 906 г. при императоре Льве VI Мудром (886-912) его жене Зое Карбонопсиде, которую мучил нечистый дух, было видение, что она избавится от недуга, если на нее возложат Пояс Пресвятой Богородицы. Император открыл ковчег и обрел Пояс в целости и сохранности; Пояс был запечатан золотым хрисовулом императора Аркадия, на котором были указаны год и индикт Положения Пояса в Царьграде, а также точная дата этого события - 31 августа. По повелению императора Льва VI Мудрого Пояс Пресвятой Девы был возложен на голову страждущей императрицы, и та исцелилась (см. фото). Был отслужен торжественный благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а честной Пояс положили обратно в ковчег и запечатали печатью (Jugie M. L'eglise de Chalkopratia et le culte de la ceinture de la Vierge a Constantinople // EO. 16(1913). P. 308-313). В память происшедшего чуда и двукратного положения честного пояса был установлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы, а Евфимий, которому было поручено возложить Пояс на императрицу, став патриархом Константинопольским (907-912), составил Энкомий на поклонение честного пояса пресвятой Богородицы и на обновление Ее храма в Халкопратии (Homelies mariales byzantines. Textes grecs edites et traduits en Latin par M. Jugie // Patrologia orientalis. Tom. 16. fasc. 3. 1922. P. 505; Wortley J. The Marian Relics at Constantinople // Greek, Roman & Byzantine Studies. Durham (NC), 2005. Vol. 45:2. P. 171-187). С тех пор празднование Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы совершается в Церкви 31 августа, в последний день церковного года (см., например, месяцеслов греческого Евангелия 1055 г. Син. 43): http://rublev-museum.livejournal.com/226974.html  Ок. 1150 г. святыня была разделена на несколько частей, которые были переданы в Большой императорский дворец и церковь Архангела Михаила. При императоре Мануиле Комнине (1143-1180) праздник в честь Пояса Богородицы был официально закреплен в церковном календаре вместе с праздником Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернах 2 июля ( см. фото). Ок. 1320 г. Никифор Каллист Ксанфопул вновь писал о честном Поясе Богоматери, уточнив, что императрица Пульхерия учредила совершать бдение и литийную процессию в честь Девы Марии каждую среду, а патриарх Тимофей I (511-518) - шествие (?????????) каждую пятницу из Влахерны в Халкопратию (Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte, 363: G. Ch. Hansen. Berlin, 1971. Р. 14016-17; Janin R. La geographie ecclesiastiquede l'empire Byzantine, Ire partie: Le siege de Constantinopole et le patriarcat oecumenique. T.3: Les eglises et les monasteres. Paris, 1953. P. 177, 249), церемониал которого (????????) определил император Маврикий (Georgius Cedrenus Ioannis Scylizae ope: I.Bekker, I, Bonn. Р. 694 21-23.). О том же свидетельствуют и русские паломники - архиепископ Новгородский Антоний, дважды (в 1200 и накануне 1208/9 гг.) побывавший в Константинополе еще до своего пострига, упоминает пояс Богородицы в царских златых палатах и во Влахернах: «в той же церкви есть риза святыя Богородицы и посох ее сребром окован, и пояс ее во прикупной раце лежит» (Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12 столетия, с примечаниями Павла Савваитова. СПб. 1872. С. 96). Стефан новгородец в XIV в. писал, что «идохом во Влахерну, идеже лежит риза и пояс и скуфья на главе Ея (Божией Матери), а лежит в олтаре на престоле в ковчеге запечатаны». В Хождении митрополита Пимена упоминается, что он в 1387 г. «в день Положения ризы Богоматери» был во Влахерне и целовал там святую раку, в которой лежали чудесный хитон и пояс Богородицы. Иеромонах Зосима, посетивший Царьград в 1420 г., также упоминает Влахернскую церковь, где «лежат честная риза и пояс святой Богородицы». Запись анонимного русского паломника (между 1424-1453 гг.) является последним свидетельством о нахождении пояса Богородицы в Константинополе. В 1028 г. византийский император Роман III Арги?р (Аргиро?пуло) (1028-1034) после войны и заключения мира с Грузией скрепил политический союз с ней, выдав свою племянницу Елену замуж за грузинского царя Баграта IV Куропалата (1027-1072). Елена, в свое время получившая исцеление от Пояса Богородицы, с разрешения императора привезла с собой в дальнюю страну его часть. Известно, что в начале XIX в. правительница Мегрелии Нино, дочь грузинского царя Георгия XII, после принятия российского подданства, прислала святыню в дар российскому императору Александру I, но он, украсив ковчег драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь Влахернской иконы Божией Матери для хранения святыни, где она находится и поныне.  После завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 г. Пояс Богородицы был вновь разделен на несколько частей, вывезенных на Запад (бенедиктинская церковь св. Корнелия в Корнелимюнстере близ Ахена, Германия), Кипр (монастырь Троодитисса - см. фото) и в Сирию. В 1953 г. в монастыре в Мардине (Турция) был обнаружен старинный манускрипт на арамейском языке, после расшифровки которого стало известно, что в одной из церквей сирийского Хомса хранится неизвестная до тех пор часть Пояса Богородицы. В нем сообщалось, что при постройке церкви в алтаре был обнаружен пояс Богородицы, который она передала перед вознесением св. ап. Фоме. Церковь Пояса Девы Марии (арабск. Умм Аз-Занар), основанная по преданию в 38 г., была построена в нач. XIII в. при крестоносцах, которые даже переименовали Хомс в «Шамель» (верблюжий город). Действительно, в указанном месте, под алтарем, была найдена каменная плита, также испещренная строками арамейского письма. Под ней оказалась каменная ступка с круглым углублением (см. фото), в котором лежал серебряный ларец. В нем и нашли скрученный колечком пояс из верблюжьей шерсти, расшитых золотом (74 х 5 см). Сейчас часть Пояса Богородицы (другая часть - в Иерусалиме) в серебряном цветке на ножке выставлена для поклонения в правом приделе церкви (см. фото).  Особую известность приобрёл Пояс Пресвятой Богородицы (Sacra Cingolo), который хранится с 1395 г. в кафедральном соборе сщмч. Стефана в Прато (1386-1390, капелла построена мастером Лоренцо ди Филиппо; 1392-1395). Пояс представляет собой тонкую полоску длиной 87 см из верблюжьей шерсти и ткани, расшитой золотой нитью (см. фото).

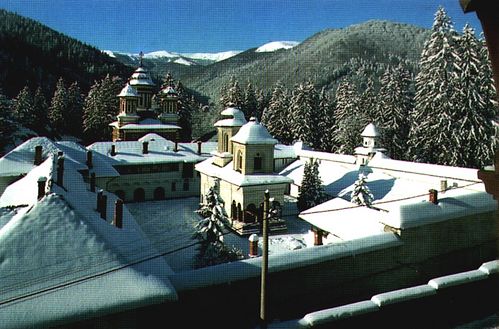

Реликвию показывают 5 раз в год с угловой наружной кафедры собора (см. фото), специально построенной для этой цели (1428-38, Микелоццо и Донателло). Вот что пишет об этом шедевре Донателло художник, скульптор и искусствовед Джорджо Вазари: «В городке Прато им сделана мраморная кафедра, с которой показывают пояс Богоматери» (Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2. М., 2001. С. 164).  Что же касается части Пояса Богородицы из афонского Ватопеда, то вкладчиком этой святыни ок. 1380 г. был правитель Сербии св. вмч. Лазарь I Хребелянович (сербск. Хребељановић, 1372-1389). Причем ватопедская традиция связывает сей дар с именем императора Иоанна VI Кантакузина (в монашестве - Иоасафа), благодаря участию которого патриарх Константинопольский Филофей (Коккинос) признал в 1376 г. Печский патриархат: http://www.pravoslavie.ru/put/2577.htm

Сербский двор стал обладателем этой святыни после битвы 1330 г. на берегах Струмы, при Вельбудже (Кюстендиле), где был разбит болгарский царь Михаил Шишман. А болгары завладели императорской («Константиновой») ставротекой, в которой с XII в. хранилась часть Пояса Богородицы, после победы царя Ивана I Асеня в 1190 г. над василевсом Исааком II Ангелом (1185-1195). В Ватопеде Пояс еще раз разделили на 2 части, одну из которых оставили в ставротеке, а другую поместили в ковчег, который выносится во время эпидемий. В нем хранятся 3 части Пояса в 3 отделениях, сделанных из золота и серебра (см. фото).  В честь Пояса Пресвятой Богородицы в Ватопеде был построен при поддержке валашского господаря Нягое Басараба (1512-1521) параклис, который в 1794 г. перестраивался на средства Феофила Созополита (см. фото). Он представляет собой трехкупольный триконх афонского типа с одной апсидой и притвором, перекрытым сводом. Внутренние росписи выполнены в 1860 г. иноками Никифором и Герасимом, архим. Анфимием и иером. Гавриилом. Из Ватопеда Пояс Богородицы множество раз вывозился на Крит, в Македонию, Фракию, Константинополь и Малую Азию для благословения и поддержки порабощенных (до 1913 г.) греков, а также для изгнания заразных болезней, как например, в июне 1820 г. святыня была послана на Крит, где свирепствовала чума. В этой связи нельзя не вспомнить о вывозе Пояса из Ватопеда в Салоники перед скандальным визитом 4-5 мая 2001 г. Папы Римского Иоанна Павла II в Грецию:-) Решение об этом принял накануне визита понтифика Кинот Святой Горы Афон, который выступил с заявлением: «Папа является как несущий оливковую ветвь, не вынув, однако, свой меч из тела Святого Православия». Как сообщил тогда в своём интервью на радио «Радонеж» наш коллега Олег Германович Ульянов, находившийся в Греции в бытность полномочным представителем Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, в те дни в большинстве греческих монастырей монахи в знак траура звонили в колокола в день приезда Римского Папы, а большая часть духовенства вышла на демонстрации с иконами и крестами, скандируя: «Охи Папа!» (Папе - нет): http://expertmus.livejournal.com/83380.html Цель привоза части Пояса Богородицы в Россию именно из Ватопеда, а не из других мест его хранения организаторы в лице главы Фонда Андрея Первозванного, президента ОАО "РЖД" Владимира Якунина объясняют запретом доступа на Афон женщин, ради которых, по его словам, и принесена святыня « для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране»... Правда, озадачивают некоторые недоговоренности, а то и явные ляпы Владимира Якунина, который при вручении Владимиру Путину иконы ( см. фото), написанной на Афоне (в иконографической традиции Покрова!) по случаю принесения Пояса Богородицы в Россию, взял да заявил, что « такие иконы у нас не пишут в стране, у нас такая манера письма не в традиции»?! См. о ведомстве Якунина здесь: http://rublev-museum.livejournal.com/226300.html Ну а российские СМИ по традиции пустились во вся тяжкая, накручивая ажиотаж: « впервые за 200 лет пояс вывезен за пределы Греции!» (Московский Комсомолец. № 25777 от 21 октября 2011 г.), «Святыня постоянно хранится на Афоне, и сейчас впервые за полторы тысячи летпокинула Грецию» (НТВ. Эфир 20.10.2011, 21:31), «Святыня не покидала стен монастыря более 200 лет и за территорию Греции вывезена впервые за 1600 лет существования Ватопедского монастыря на Афоне» (100 ТВ) и т.д. по нарастающей:-) Стоит ли удивляться, что уже в день привоза Пояса в Казанский храм Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря возникла истерия: «полицейскому спецназу пришлось оттеснять людей, чтобы избежать давки, но люди не реагировали на слова и уговоры ... Многие вспомнили, что у храма есть второй вход и ринулись к нему. От столпотворения на этот раз спасли железные ворота и охранники. После молебна митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир обратился к верующим, однако митрополита уже мало кто слушал, и верующие пытались пробиться к святыне. В толпе возникали споры, в храме стоял гул»: http://www.sz.aif.ru/society/news/56524 К слову сказать, когда с Кипра в Болгарию в июне 2011 г. был прислан для поклонения хранящийся там честный Пояс Девы Марии ( см. фото), то никакого массового психоза не было, всё прошло благочинно, и у верующих «братушек» было вполне достаточно информации о святыне: http://rublev-museum.livejournal.com/156331.html

|

Протоиерей Геннадий Беловолов предлагает установить праздник в честь Принесения Пояса Пресвятой Богородицы в Россию …

Третий день в Санкт-Петербурге пребывает Пояс Пресвятой Богородицы... Даже как-то странно и страшно помыслить, что именно тот самый Пояс, который Матерь Божия Сама исткала из верблюжьего волоса и который был на Ней в то время, когда Она носила во чреве Спасителя мира, - ныне находится в нашем городе на Московском проспекте в Новодевичьем монастыре. Вчера и позавчера я уже два раза сподобился побывать у Пояса и приложится к нему. Трудно передать удивительное и светлое чувство. К Поясу идет бесконечная череда верующих людей. Прикладываются всего один миг, но ради него люди готовы стоять по 10 часов. Стоит нескончаемая очередь людей, которая проходит монастырю, выходит на Московский проспект, поворачивает на Киевскую улицу… В поисках парковки я проехал вдоль этой очереди вокруг монастыря за несколько кварталов. Монастырь оказался в живом кольце очереди. Невольно возник образ: «Наш народ окружил пояс Божией Матери своим живым поясом, сам стал поясом». Да, такой большой очереди людей я никогда еще в жизни не видел и наверное, никогда больше не увижу. И еще подумал: ведь такой большой очереди никогда не было в Санкт-Петербурге. Говорят, что вслед за гробом Достоевского в Петербурге шло около 100 тысяч человек. Это потрясло современников. А сегодня сообщили, что к Поясу Божией Матери прошло уже более 300 тысяч человек. Очевидно, что в нашем городе происходит что-то великое, уникальное и чудесное. Это событие, безусловно, является историческим и для всей России. Будучи в первый раз на Афоне в 2005 году, я посетил монастырь Ватопед и прикладывался к Поясу Богородицы. Эта святыня не может оставить равнодушной, но, может, по-настоящему я осознал все ее величие именно здесь, в Петербурге. Там на Афоне мы стояли пред нею вчетвером, и невозможно было себе представить, что в следующий раз я приложусь к Поясу Богородицы у себя в городе уже с сотнями тысяч русских людей. В Новодевичьем монастыре я мысленно переносился на Афон, вспоминая посещение Ватопедского монастыря. И я воспринимаю принесение Пояса как чудесное явление святыни. Как милостива Матерь Божия Матерь, она Сама пришла к нам в Россию. Сердце наполняется великой благодарностью к Пречистой. Я сразу решил каждый день читать Поясу Божией Матери канон все пока святыня будет находиться в России. Пребывание святыни в нашей земле ко многому обязывает. Во-первых, не грешить, не оскорбить Матерь Божию вольными согрешениями. Во-вторых, чтить, не забывать, что среди нас почти 40 дней будет находиться великая святыня. Для этого в самый день принесения я благословил у нас в храме издать на ризографе книжечку с канонами принесения Пояса Богородицы (есть такой праздник – 13 сентября н.ст.). Смысл древних канонов, прославляющих принесение Пояса в Константинополь, удивительно совпадает с наши событием. В Воскресенье будем после Литургии читать этот канон соборно на молебне Божией Матери. Подумал также: если древние византийцы в честь принесения Пояса установили праздник, почему бы и нам не установить новый праздник 20 октября – Принесение Пояса Пресвятой Богородицы в Россию и праздновать его ежегодно?! Ведь этот пояс, как пишут, последние несколько веков никуда не износился со Святой горы Афон. Это говорит о многом. Мы должны понимать, что являемся свидетелями и участниками события чрезвычайного. Это принесение является для всех нас особым Знамением милости Пресвятой Богородицы. Святыня будет пребывать в России почти 40 дней, она посетить 12 городов и будет пронесена по всей Русской земле от края и до края. Весьма символично, что Пояс побывает в двух крайних точках России: Калининграде и Владивостоке. Таким зримым образом Матерь Божия Сама препояшет Русскую землю. Пояс хранит одежды человека, пояс одевают в начале дня, перед работой, перед битвой. Вот для этого и пришла к нам Божия Матерь Своим Поясом, чтобы всех нас препоясать перед многими трудами, которые нужно еще положить, чтобы восстановить нашу землю, возродить в ней Православие, чтобы укрепить нас для битвы со всеми, кто не желает нашего возрождения. Вериться, что Пречистая посетила Россию в самый нужный момент. Матерь Божия напоминает нам, что Россия – это Ее Дом. Мы должны этот Дом хранить во всей красе и чистоте. Имеем ли мы право разделять этот на отдельные суверенные квартиры?! Сама Богородицы опоясывает и соединяет разорванные ризы Руси. Пояс особенно помогает женщинам в чадородии. Пусть же Матерь Божия поможет русским женщинам вдохновиться и решиться на рождение еще одного ребенка. Возрождение России не может совершиться без рождения русских детей. Матерь Божия хочет нас русских было больше. Она препоясует чрево русских матерей, чтобы они рожали. Какая это будет благодать, если кто-то будет зачат именно в эти дни и именно ради посещения Пояса Богоматери?! Это будет настоящее служение Богу и приношение Пречистой… Эти многотысячные очереди – наше народное исповедание веры во Христа и верности Матери Божией. Стоянием в них мы показываем, что мы русские православные люди, что наша страна – православная. Это и наш ответ на мусульманские курбан-байрамы на улицах Москвы. Пусть в них стоять нелегко, но на то и подвиг. Никто из моих знакомых, даже отстоявших по 8-10 часов не жаловался, что потерял время, Все получили благодать и отошли от Пояса с просветленной душой. Только с моего дальнего прихода приезжало четыре машины с паломниками. Я уже дважды побывал у святыни. Хочу побывать еще. Так получилось, что первый раз в день принесения я воспользовался правом духовенства проходить без очереди. А второй раз на другой мы приехали с прихожанами на дух машинах рано утром и я стоял с ними в очереди. И могу сказать, что когда я постоял в очереди, помолился, вместе пропели канон, - благодати я получил еще больше. Матерь Божия всем воздаст за подвиг стояния. Это всенародный подвиг стояния к Божией Матери, проверка нашей верности Пресвятой Богородице. У нас в стране большой настоящий Праздник, которой нужно назвать – Торжество Пресвятой Богородицы.

Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского подворья в Санкт-Петербурге,

|

|

Category:

Психология

О материнской любви принято говорить, что она святая. Но без раскрытия отрицательных сторон материнской любви люди не смогут продвинуться к истине

в сложнейших вопросах взаимоотношений мужчины и женщины, родителей и детей.

В литературе, в кино, в театральных спектаклях много говорится о страданиях

детей, лишенных материнской любви, и в тысячи раз меньше о страданиях детей,

находящихся под гнетом избыточной материнской любви.

На мой взгляд, людьми недостаточно глубоко осознано негативное значение

чрезмерной материнской любви, ломающей судьбы, а иногда и лишающей жизни

своих детей, порождающей многие болезни самой женщины, разрушающей семью и

общество. Мало того, многие женщины не желают и слышать об этом.

Что это значит - чрезмерная, сильная материнская любовь? Это когда любовь к

детям становится сильнее любви к себе и к мужу, когда дети выходят на первое

место в системе ценностей матери, а отец, да и часто сама мать, отодвигаются

на задний план.

Есть определенные критерии, показывающие чрезмерность материнской любви в

той или иной семье. Это в первую очередь наличие болезней и сложные судьбы

детей. Во-вторых, недостаточная реализация мужа, его болезни и, чаще всего,

алкоголизм. В-третьих, наличие больших проблем в семейных отношениях. Это

то, что лежит на поверхности. Далее, в целом в обществе, огромное число

нереализованных мужчин и женщин также имеет корни в избыточной материнской

любви. Все это не плод моих фантазий. Посмотрите повнимательнее вокруг, и вы

увидите множество подтверждений тому.

А можно ли вообще это чувство матери называть любовью? На самом деле

истинной любви в нем как раз очень мало. Поэтому будет более верно называть

его материнским чувством.

В чем основные причины возникновения этого пагубного чувства?

Первая и самая важная: женщина не осознает смысла своей жизни и вследствие

этого нарушается система ценностей.

Не зная - зачем пришла на Землю, женщина зачастую считает, что для рождения

детей. И с этого заблуждения все начинается - дети становятся смыслом жизни.

Второй причиной являются подобные проблемы у родителей и прародителей.

То есть, как правило, эта проблема идет из глубины рода и передается по

наследству последующим потомкам.

Третьей причиной являются моральные установки, религиозные постулаты и

традиции современного общества, заставляющие ставить детей на первое место в

жизни.

Проблема усугубляется еще и тем, что "святое материнство" заложено религиями

в самую глубину верований, и это является основой мировоззрения.

Четвертой причиной является животное чувство самки, оформившееся в человеке

в чувство собственности.

Чувство собственности дает женщине надежду на ответное чувство, и ребенок

непосредственно проявляет ответные чувства, и это делает связь мать -

ребенок очень сильной. Все это создает сильнейшую привязанность, разорвать

которую нередко не удается до конца жизни. Редчайший случай, когда в натуре

женщины нет чувства собственника, направленного на любимого ребенка. Это

высокое состояние духовности, о котором много говорят, но зачастую не имеют.

Пятая составляющая материнского чувства - это жалость.

Вот откуда проистекает много бед. Русские женщины очень жалостливые и к

мужчинам, и, особенно, к детям. Из жалости рождается жертвенность. Жалостью

чаще всего подменяется чувство любви. Жалость проявить значительно легче,

чем любовь, поэтому она часто и приходит на смену любви. Однако она

разрушает того, кого жалеют, унижает его, мешает развиваться. Жалеют слабых,

болящих, калек, закрепляя их в этом состоянии. И чем больше жалеют человека,

тем больше у него проблем.

Здесь перечислены основные причины этой глобальной проблемы - избыточного

материнского чувства. Очень часто их можно встретить в жизни, и почти в

каждой семье. Вот поэтому так и живем. Рождение здоровых детей и их

счастливая жизнь в значительно большей степени зависит от отношения

родителей друг к другу, от их взаимной любви, а не от внешних условий. Без

любви к мужчине невозможно состояться истинному материнству!

Именно нераскрытая женственность, недостаточная любовь к мужчине, недооценка

значения пары порождает проблемы, в том числе и материнства, и детства.

Поэтому если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что с рождением

ребенка, как правило, сила любви между мужем и женой ослабевает. Считается, что появление ребенка укрепляет семью. Да, может сильней проявиться

ответственность перед семьей, особенно у мужчины, но любовь чаще всего

уменьшается. Мать все больше внимания и любви проявляет к ребенку, а муж

отодвигается. Усталость, сложные бытовые проблемы, возникающие с рождением

ребенка, появление нового объекта любви значительно снижают стремление

женщины к мужчине, желание быть женщиной. Это может стать началом конца

счастья в семье и началом сложной судьбы у ребенка.

Причина этого лежит в непонимании главной задачи женщины. Не рождение детей,

не материнство являются главной задачей женщины на Земле, а раскрытие своей

сути, высочайших качеств женственности и благодаря этому - создание

атмосферы Любви! Все остальное - это уже следствие.

¶

|

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОГО СМИРЕНИЯ  Брат: Я припоминаю, преподобный отче, что когда-то слышал, как вы говорили, что одно дело — смирение, а другое — знание себя. Потому очень просил бы вас сказать мне, если у вас еще есть время, каково различие между знанием себя и смирением, потому что мне кажется, что они одно и то же. Брат: Я припоминаю, преподобный отче, что когда-то слышал, как вы говорили, что одно дело — смирение, а другое — знание себя. Потому очень просил бы вас сказать мне, если у вас еще есть время, каково различие между знанием себя и смирением, потому что мне кажется, что они одно и то же. Старец: Так как ты вспомнил и об этом, то знай, что знание себя не то же, что смирение, но только ступень смирения. Чтобы понять это лучше, послушай святого Исаака Сирина, который говорит: «Не всякий, кто спокоен по природе, или благоразумен, или кроток, достиг уже ступени смиренномудрия. Но и того, кто пребывает в памятовании о своих падениях и полагает, что он смирен в мыслях, пока он не сокрушит своего сердца, вспоминая о них, и не низведет свое сердце и ум из помыслов гордыни, мы не сочтем смиренномудрым, хотя все это и достойно похвалы. Потому что у него еще есть помысел гордыни, и он не стяжал смирения, а только неким образом приближается к нему. Но истинно смиренномудрый — это тот, кто имеет в себе сокрытым что-либо достойное гордости, но все же не гордится, а считает себя землей, и прахом, и пеплом»[1]. Посему, брат Иоанн, как видишь, одно дело — смирение, а другое — знание себя. Кто достиг ведения своих грехов и немощей, тот смиряется в своих грехах и немощах. Но это не смирение, а знание себя! В то время как истинно смиренный смиряется по правде. То есть, имея все добродетели, считает себя ничем. Брат: Прошу вас, преподобный отче, объясните мне, как кто-либо смиряется в грехах своих и как — по правде? Старец: Но разве ты еще не понял, брат Иоанн? Мы ведь об этом и говорили. Брат: Я понял, преподобный отче, но не вполне хорошо. Потому прошу вас, расскажите мне еще раз об этом. Старец: Вот, брат Иоанн, как смиряется кто-либо в грехе: когда человек вспоминает о своих грехах, которыми он огорчил Бога, и при этом воспоминании к нему приходит раскаяние и великая скорбь, и он начинает сетовать и плакать с болью сердечной пред Богом, и от этого великого раскаяния и плача смиряются его ум и сердце. Так смирился евангельский мытарь, вспоминая о своих грехах: стоял поодаль в церкви, то есть позади всех, не смел даже глаз своих поднять к небу и, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! (Лк. 18: 13). Посему, как видишь, брат мой, не совершенным смирением угодил мытарь Богу, но он оправдался пред Ним через знание себя. Но, как мы говорили и прежде, это знание себя не есть истинное смирение, а только одна из его ступеней. А истинное смирение есть только у тех, кто смиряется по правде, то есть только у тех, кто исполнил заповеди Божии и все добродетели, и все же считают себя непотребными рабами, как сказал Господь (см.: Лк. 17: 10). Таким был великий апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и считал себя меньшим из всех святых (см.: Еф. 3: 8). Таким был блаженнейший патриарх Авраам, который после стольких добродетелей считал себя прахом и пеплом (см.: Быт. 18: 27), а также многие другие святые и праведники Божии. Итак, теперь, думаю, ты понял, брат Иоанн, как смиряется кто-либо по правде и каков смиряющийся в грехах. Брат: Преподобный отче, я попросил бы вас сказать мне, каковы признаки, по которым можно было бы распознать человека, имеющего истинное смирение? Старец: На этот вопрос братства твоего послушай не мой ответ, но святого и божественного отца Ефрема Сирина, который говорит так об отличительных чертах человека, имеющего истинное смирение: «Он считает себя окаяннейшим из всех грешников, и что он ничего хорошего не совершил пред Богом; порочит себя во всякое время, и на всяком месте, и во всяком деле; не осуждает никого и даже не думает, что на земле есть кто-нибудь окаяннее и ленивее его; всегда хвалит и прославляет всех; он не судит, не презирает и не говорит плохо ни о ком и никогда; без повеления или без необходимости не говорит ничего и молчит всегда; а когда бывает спрошен, не хочет ли он сказать или ответить что, он делает это тихо, и редко, и как если бы его принудили к тому, и говорит стыдясь; не спорит ни с кем ни о вере, ни о чем-либо другом, и если хорошо скажет кто-нибудь, говорит и он так же, а если плохо скажет кто-нибудь, говорит и он так же, а потом добавляет: ”Ты знаешь”; всегда взор его опущен долу; он имеет перед глазами смерть; не размышляет попусту или о суетном и никогда не лжет; не противоречит тому, кто выше его; переносит с радостью оскорбления, клевету и лишения; ненавидит отдых и любит труд; не возмущает никого и не ненавидит никого. Таковы признаки и ведение истинного смирения. И блажен тот, кто имеет их, ибо он соделался обителью и храмом Божиим, и Бог вселился в него, и воином он стал Царства Небесного. Аминь»[2]. Итак, брат Иоанн, из этих свидетельств святого и божественного отца Ефрема Сирина, заслуживающих всяческого доверия, мы можем узнать во всех подробностях, каковы отличительные черты имеющего истинное смирение. И блажен тот, кого Бог удостоит в жизни сей этого блаженного духовного состояния, потому что таковой уже теперь перешел от смерти к жизни.

[1] Ср.: Там же. Слово 53. С. 369. [2] Ср.: Св. Ефрем Сирин. Слово 125. О смиренномудрии // Св. Ефрем Сирин. Творения: В 8 т. М., 1994. Т. 3. С. 397.

|

ИСКУШЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕ НА ГОРДЫХ  Брат: Преподобный отче, а на кого из гордых не находят искушения? Брат: Преподобный отче, а на кого из гордых не находят искушения? Старец: Искушений, которым попускает Бог, брат Иоанн, найти на гордых, намного больше, и они намного тяжелее, чем искушения, находящие на смиренных. И, чтобы ты понял это, послушай того же отца Исаака Сирина, который говорит так: «А искушения, которые находят по попущению Божию на тех, кто бесстыден и кто превозносится в мыслях своих,— это явные искушения бесов, превосходящие пределы души: лишение силы рассудка, имеющегося в них, резкое ощущение блудного помысла, попускаемое на них к смирению их превозношения, скорая раздражительность, желание исполнить собственную волю, укорение словами, раздоры, презрение, совершенное заблуждение ума, хула на имя Божие; безумные мысли, заставляющие смеяться, когда следовало бы плакать; оклеветание [гордых] людьми; потеря чести; посрамление и надругательства от бесов во многих видах, в лицо и тайно; желание смешаться с миром и вернуться в него; разговоры и безумные пересуды на каждом шагу; выискивание в себе постоянно ложных пророчеств; обещание многого, превышающего их силы. Это искушения душевные. А из телесных с ними случаются эти: приступы боли, от которых они не могут избавиться; сопряженность и всегдашние встречи с людьми плохими и безбожными; они попадают в руки злых людей, которые мучают их; сердце их вдруг начинает учащенно биться от страха перед Богом беспричинно и неожиданно; часто нападает на них внезапная боязнь; падают они также со скал и с высоких мест, разбивая тело свое; сердце их лишено всякой поддержки, исходящей от Божественной силы и от упования веры. И чтобы сказать вкратце, все, что невозможно и что превыше сил, все это находит на них, и все перечисленное тут — это виды искушений гордости»[1]. Вот, брат Иоанн, по милости и с помощью Божией я привел тебе здесь немногие свидетельства из Божественного Писания и святых отцов о великой пользе смирения, из которых видно, что те, кто проводит жизнь свою в смирении, отнюдь не имеют столь великих и тяжких искушений, как враги Божии, каковыми являются гордые и высокомерные. Потому, брат мой, мы, грешные, должны непрестанно молить Благого Бога, да удостоит Он и нас дара смирения, чтобы нам до последнего дыхания идти путем смиренномудрых. Потому что только путь смирения ровен и тих и дает покой душе в веке сем. Этому учит нас Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос, говоря: возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11: 29).

[1] Ср.: Там же. Слово 79. С. 598–599.

|

СМИРЕНИЕ СВЯТЫХ  Брат: Я бы еще спросил вас, преподобный отче, если вы не рассердитесь. Брат: Я бы еще спросил вас, преподобный отче, если вы не рассердитесь. Старец: Не рассержусь, брат Иоанн, спрашивай все что хочешь. Брат: Преподобный отче, а разве у святых было смирение? Старец: Об этом, брат Иоанн, думаю, излишне и спрашивать. Но поскольку ты подумал о них, то знай, что от начала мира и доныне, кроме прочих своих добродетелей, они имели и смирение. Потому что без этой великой добродетели никто не смог стяжать спасения, и нет другой двери, кроме двери смирения, через которую кто-нибудь смог бы войти в Царство Небесное. Потому святой Иоанн Лествичник и назвал смирение «дверью Царства Небесного»[1]. А для закрепления сказанного доселе я приведу тебе несколько свидетельств из Священного и Божественного Писания. Начнем со святого и блаженного патриарха Авраама. Он был великий святой и большой друг Божий (см.: Быт. 15: 6; Иак. 2: 23), ради веры своей. Ибо он был столь послушлив Богу, что, получив от Него повеление, поспешил принести в жертву единственного сына своего, Исаака (см.: Быт. 2: 1–10). Потому ради таковой его правой веры и ради совершенного послушания Бог благословил его, чтобы род его умножался на земле, как звезды небесные и как песок морской, и чтобы через него были благословлены все народы земли (см.: Быт. 15: 5; 22: 17–18). И много раз он удостаивался говорить с Богом и спрашивал Его о погублении Содома и Гоморры (см.: Быт. 18: 20–33). И вот, сподобившись такой благодати и таких благословений Божиих, блаженнейший патриарх Авраам не превознесся в сердце своем, но с великим смирением исповедуется пред Богом и считает себя прахом и пеплом (см.: Быт. 18: 27). Однако не только в преблаженном Аврааме мы видим смирение, но и в потомках его. Например, в Исааке, сыне его, который явил великое смирение и послушание, неся на плечах своих дрова, на огне которых он сам должен был быть принесен в жертву Богу (см.: Быт. 22: 6). И через это послушание и смирение он стал прообразом Сына Божия, несшего на плечах Своих древо Креста, на котором Он принес Себя в Жертву для искупления всего рода человеческого. Многое смирение мы видим и у внука Авраама, блаженного патриарха Иакова, тайнозрителя Божественных таинств, который был назван и Израилем, то есть избранным Божиим (см.: Быт. 32: 28), ибо и его слышим смиряющимся и говорящим, что он недостоин щедрот и благодеяний Божиих (см.: Быт. 32: 10). Великое смирение видим и у Иосифа, прекрасного и премудрого. Ибо, будучи продан в рабство братьями своими (см.: Быт. 37: 27–28), он не воспротивился им. А позднее, когда он растолковал сон фараона, то не похвалился своей мудростью и благодатию, данной от Бога, но сказал: Не я, но Бог даст ответ для спокойствия фараона (ср.: Быт. 41: 16). А когда Бог превознес его в великую славу и поставил начальником над всей старой Египетской и когда братья, продавшие его, пришли, чтобы купить пшеницы, он не только не возгордился и не отомстил им в злобе, но и принял их с великой любовью и порадовал большими дарами (см.: Быт. 45: 1–18). Великое смирение имел и досточудный и перенесший большие испытания Иов, который, увидев Бога, называет себя прахом и пеплом (см.: Иов. 42: 5–6). Смирение видим еще и у Моисея, который удостоился видеть Бога в пламени огня, когда купина горела и не сгорала (см.: Исх. 3: 2–3), и который был послан вызволить народ Израиля из рабства фараону. Однако он ради видения Бога и ради своего призвания и избрания не превознесся умом, но, считая себя совершенно недостойным такого призвания, говорит со смирением: кто я, чтобы мне идти к фараону, царю Египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?(ср.: Исх. 3: 11). И даже исповедует свою немощь пред Богом, говоря, что он косноязычен и непригоден для столь великого служения (см.: Быт. 4: 10), и просит Бога послать другого вместо него. Великое смирение мы видим и у тех трех отроков, что были уведены в рабство в Вавилон вместе с пророком Даниилом и народом израильским. Они, хоть и были царского рода, жили в воздержании и девстве и питались одними овощами (см.: Дан. 1: 16). А когда увидели преславное чудо, совершенное Богом над ними, когда Он сохранил их невредимыми посреди огня в печи, раскаленной в семь раз более обычного (см.: Дан. 1: 19), то не вознеслись умом из-за этого преславного чуда и избавления своего, но с великим смирением сочли себя постыдными, и позорными, и недостойными раскрыть уст своих и славославить Бога, как написано: И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя (Дан. 1: 33). Затем, молясь, они говорят: Но в кротости и сокрушении духа да будем Тобою приняты (ср.: Дан. 1: 39). Великое смирение видим также и у святого и праведного Гедеона, который, будучи послан Богом через Ангела избавить Израиль из рук мадианитян, говорит Ангелу: Господи! как я спасу Израиля? вот, и племя мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший (Суд. 6: 15). Также святой и божественный царь и пророк Давид с великим смирением уничижает себя, называя себя скотом и червем и говоря: я скот пред Тобою (ср.: Пс. 72: 22), а в другом месте: Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе (Пс. 21: 7). Также и сын Давида знаменитый и мудрый Соломон смиряется пред лицем Бога, называя себяотроком малым и глупым (ср.: 3 Цар. 3: 7). Так и великий пророк и ревнитель Божий Илия Фесвитянин, тот, кто дышал огнем, тот, кто горячей своей молитвой заключил небо, так что оно не давало дождя три года с половиной (см.: Лк. 4: 25), и так же молитвой и жертвой разверз небо, и выпал дождь на землю (см.: 3 Цар. 18: 41–45), тот, кто трижды низводил огонь с неба (см.: 3 Цар. 18: 36–38), кто молитвой воскрешал мертвых (см.: 3 Цар. 17: 19), кто разделил воды Иордана милотью своей (см.: 4 Цар. 2: 8) и вознесся на небо на колеснице, запряженной конями огненными (см.: 4 Цар. 2: 11), он, после стольких свершений, с великим смирением молился Богу и говорил: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих (3 Цар. 19: 4). Также и Иосия, царь Израильский, о котором Божественное Писание говорит, что он совершал дела благие и угодные Богу и во всем ходил путем Давида, отца своего, не уклоняясь ни направо, ни налево (см.: 4 Цар. 22: 2), и его видим весьма смирившимся пред Богом, за что он и принял обетование мира и благословение от Бога (см.: 4 Цар. 22: 19–20). Великое смирение имел и святой пророк Исаия. Он, удостоившись увидеть славу Божию и Серафимов, предстоящих Богу, не превознесся сердцем ради этих великих и преславных откровений, но крайне смирил себя и с великим страхом произнес: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,— и я видел Бога Саваофа! (ср.: Ис. 6: 5). И пророк Иеремия, этот избранник Божий, освященный для пророчества еще во чреве матери своей, явил великое смирение, когда сказал Богу: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод (Иер. 1: 6). Великим смирением был украшен и Даниил пророк, муж желаний, исполненный благодати Божией. Ибо, будучи спрошен Навуходоносором, царем Вавилонским, может ли он разгадать сон, виденный им, и тотчас же растолковать его, он, пересказав царю сон и растолковав его, сказал с великим смирением: мне эта тайна была открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но чтобы царю было дано разъяснение и чтобы ты мог узнать помышления сердца твоего (ср.: Дан. 2: 30). Снова видим превосходящее все великое смирение того, кто стал вершиной пророков, великого Предтечу и Крестителя Христова, который, по свидетельству Самого Господа, был самым великим человеком среди рожденных женами и был больше, чем пророк (см.: Мф. 11: 9–11; Лк. 7: 26). Он, насколько превзошел по дару Божию и святости жизни своей других пророков и праведников, настолько большее смирение явил пред людьми и Богом. Ибо приходящим к нему креститься он говорил, умаляя себя: Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня, и я недостоин развязать ремень обуви Его (ср.: Мф. 3: 11; Мк. 1: 7). Видишь, как велико смирение святого и божественного Предтечи и Крестителя Господа Христа? Ни один слуга, каким бы негодным он ни был и как бы ни презирал его хозяин его, все же не стал бы считать, что не может сделать даже этого — развязать ремень обуви его, то есть послужить своему хозяину, когда тот захочет снять обувь свою. А божественный и великий пророк Иоанн даже эту смиренную услугу не считал себя достойным оказать своему Хозяину, Христу. Поистине, где преизбыточествовала благодать, там и смирение преумножилось. В законе благодати кто не удивится величайшему смирению блаженного и всехвального апостола Павла, сосуда избранного (см.: Деян. 9: 15), потрудившегося более всех апостолов и восхищенного до третьего неба (см.: 2 Кор. 12: 2–3)? Ибо после столь великих видений мы видим его смиряющимся и говорящим: я меньше всех апостолов и недостоин называться апостолом (ср.: 1 Кор. 15: 9). В другой раз он назвал себя непотребной грязью: я сделался сором для мира (ср.: 1 Кор. 4: 13), а в третий сказал: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый (1 Тим. 1: 15). Видишь, брат Иоанн, насколько великий Павел по мудрости своей и трудам был выше других апостолов, настолько глубже он был по смирению ума.

|

ЧТО ТАКОЕ СМИРЕНИЕ?  Брат: Я понял совершенно, преподобный отче, насколько вреден грех гордыни. Потому прошу вас, скажите мне, как мы можем избежать великой опасности греха гордыни? Брат: Я понял совершенно, преподобный отче, насколько вреден грех гордыни. Потому прошу вас, скажите мне, как мы можем избежать великой опасности греха гордыни? Старец: Брат Иоанн, самая великая добродетель, спасающая нас от греха гордыни,— это смирение! Брат: Но что такое смирение, преподобный отец настоятель? Старец: На этот раз, брат Иоанн, ты задал мне очень трудный вопрос. Брат: Но почему так труден этот вопрос, преподобный отче? Старец: Вот почему, брат Иоанн, потому что эту высшую добродетель не может ясно выразить никто, кроме такого блаженного человека, который много преуспел, шествуя по пути своему вслед за Господом, и на деле дошел до вершины всех добродетелей. Ибо это высочайшее благо, то есть смирение,— таинственная сила, которую Бог подает человеку в увенчание всех добродетелей, то есть подает только совершенным! Но мне, грешному и слабому, еще и не приступившему ни к одной добродетели до сих пор, как мне говорить об этом и как показать, что такое смирение, которого Бог удостаивает только совершенных? Брат: Преподобный отче, если вы говорите, что из опыта не можете сказать мне, что такое смирение, то прошу вас, скажите мне хотя бы то, что вы знаете о нем из поучений святых отцов и из Божественных Писаний. Старец: Если братство твое ставишь вопрос так, то есть чтобы я сказал, что мне известно о смирении из святых отцов, то тем самым ты внушаешь мне, грешному, некое дерзновение — сказать хоть немного о дивной и высшей добродетели смирения. Послушай же, брат Иоанн, несколько свидетельств святых отцов о блаженном смирении. Святой Исаак Сирин называет смиренномудрие ризой Божества, ибо Слово, воплотившись, облеклось в него[1]. То же говорит о смирении и божественный отец Ефрем Сирин: «Смиренномудрие есть одеяние Бога»[2]. Святой Иоанн Лествичник называет смирение сокровищем, хранящимся в бренных сосудах, и говорит, что никакое слово не может вполне изъяснить свойств этого духовного сокровища[3]. Этот же святой и божественный отец говорит, что смиренномудрие есть безымянная благодать души и только познавшие ее на собственном опыте, то есть в жительстве, только те знают ее имя[4]; что оно есть духовное учение Господа, которое достойные принимают в клеть своей души посредством ума, но словами изъяснить его невозможно[5]. Посему подумай, брат Иоанн, если столь великий и божественный отец, как святой Иоанн Лествичник, говорит, что смирение не может быть изъяснено словами, то как смог бы я, грешный и неразумный, сказать братству твоему, что такое смирение? И все же из свидетельств этих божественных отцов мы можем представить себе в некоторой степени, сколь велика и бесценна эта превысшая и всечестная добродетель смиренномудрия. И надо довольствоваться тем понятием о неизреченной благости смирения, какое Благий Бог открыл нам через Своих святых, и не станем допытываться того, что выше нас, чтобы не выбрать для себя вред вместо пользы, по слову божественного Григория Богослова, который говорит, что «необузданное воззрение на горнее может и в пропасть ввергнуть нас»[6]. Брат: Преподобный отче, мне, человеку простому и короткому умом, кажется, что эти святые отцы говорят слишком возвышенно и слишком утонченно о смирении. Потому, преподобный отче, прошу вас, если можно, дайте о смирении несколько поучений более простых и более близких к моему разумению. Старец: Брат Иоанн, если свидетельства о смирении этих трех святых отцов показались тебе слишком сложными и слишком утонченными и если тебе хочется более легких и понятных поучений о смирении, тогда почитай «Патерик», особенно главы 4 и 10[7], где найдешь среди прочего и это. Некий брат спросил старца, говоря: — Отче, что такое смирение? И ответил старец, говоря: — Смирение — это значит считать себя самым недостойным и самым грешным из всех и покоряться всем. И спросил брат: — Что значит покоряться всем? Отвечал старец: — Не стараться видеть чужие грехи, но видеть свои грехи и пороки и непрестанно молиться Богу о прощении[8]. Вот, брат Иоанн, поучение о смирении достаточно простое и легкое. Только да поможет нам Бог не забывать его и поступать так, как учит нас этот блаженный старец, то есть иметь перед глазами ума нашего всегда тяжесть грехов наших, оплакивать их и никого не осуждать.

|

ЧТО ТАКОЕ ГОРДОСТЬ И ИЗ ЧЕГО ОНА РОЖДАЕТСЯ  Брат: Преподобный отче, прошу вас, скажите мне, что такое гордыня и какой она бывает? Брат: Преподобный отче, прошу вас, скажите мне, что такое гордыня и какой она бывает? Старец: Знай, брат Иоанн, что гордыня — это начало, корень и источник всякого греха и всякого беззакония. И поскольку ты спросил, какой она бывает, то знай, что, как говорит святой Григорий Двоеслов, «у гордыни пять ступеней, а чтобы понять эти ступени, надо сначала понять, что блага, которыми гордится гордый, также бывают пяти видов, а именно: - блага природные, то есть сообразительность, красота, храбрость и тому подобное;

- второй вид — блага приобретенные, каковы знание, мудрость, мастерство и подобное им;

- третий — блага случайные, каковы богатство, слава, должность и тому подобное;

- четвертый — блага волевые,

- пятый — блага духовные, то есть дар пророчества, чудотворений и тому подобное».

Итак, брат Иоанн, на первой ступени гордости стоит тот человек, который, обладая какими-нибудь из этих благ, не признает, что он получил их от Бога, а считает, что имеет их сам по себе, естественным образом. Вторая ступень гордости — когда человек признаёт, что эти блага даны ему от Бога, но не даром, а потому, что они полагаются ему как якобы достойному того. Третья ступень гордости — когда кто-либо думает, что он имеет какие-нибудь дарования, которых у него, однако, нет. Четвертая ступень гордости — когда кто-либо порочит других и хочет быть почитаемым всеми, как более достойный, нежели они. Пятая, и последняя, ступень гордости — когда человек доходит до того, что порочит священные законы и не подчиняется им так, как предписали святые отцы. Знай еще, брат Иоанн, и помни, что у гордости есть двенадцать дочерей: тщеславие, любопытство, возношение ума, хвастовство, леность, дерзость, лицемерное исповедание, самооправдание, вероотступничество, своеволие, самочиние и полное свыкание с грехом.

Брат: Но как зарождается гордость, преподобный отче, в уме человека?

Старец: Гордость, брат Иоанн, имеет обыкновение зарождаться в уме человека главным образом на следующих основаниях: самолюбии, тщеславии, самомнении, незнании себя, неразумном и неумеренном посте, обособленности жизни, то есть самочинии, когда человек живет своим умом и не просит совета у других.

Брат: Преподобный отче, гордость бывает только одного вида или нескольких видов?

Старец: Гордость, брат Иоанн, бывает двух видов, а именно: гордость нашей воли и гордость ума.

Брат: А какая из них хуже или опасней?

Старец: Знай, брат Иоанн, что много хуже гордость ума.

Брат: А почему гордость ума хуже гордости воли?

Старец: Вот почему, брат Иоанн. Гордость воли, поскольку она легче распознается умом, легче поддается уврачеванию, ибо ее легче подчинить должному, а когда ум поражен гордостью и твердо уверен, что его суждение лучше суждения других, тогда как его исцелить? Не имея того, кто мог бы подчинить его суждению других, он не считает другого лучше себя. Если око души — а это ум, с помощью которого человек распознаёт и очищает гордость воли,— немощно, слепо и преисполнено гордости, то кто его сможет уврачевать? И если свет — это тьма, а дорожный указатель не туда повернут, то как они смогут осветить и направить других? Поэтому, брат Иоанн, нам надо противостать более бдительно и твердо этой опасной гордости ума. И, с великой силой противостоя ей, станем обуздывать горячность нашего ума, а мнение свое покорим мнению других и соделаемся безумными ради любви Христовой, чтобы смочь нам умудриться, как сказано: Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3: 18). Итак, брат Иоанн, пойми, что гордость ума — это бесовская болезнь, ибо человек, пораженный ею, считает, что он велик, что он умнее других и более не нуждается в советах и помощи кого-либо. Преблагий Бог да сохранит нас от этой страсти и болезни бесовской! Сам Бог через пророка Исаию окаивает пораженных этой болезнью, говоря им: Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! (Ис. 5: 21). И великий апостол Павел заповедует нам: не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным (Рим. 12: 16). И Соломон говорит также: Не будь мудрецом в глазах твоих (Притч. 3: 7). Думаю посему, брат Иоанн, что из сказанного и достаточно ясно понятого ты уяснил себе, что гордость ума хуже и опаснее гордости воли. Знай же и то, что как гордость ума, так и гордость воли — зло весьма многовидное. И это многовидное зло греха гордыни дивно описывает святой и божественный отец Иоанн Лествичник таким образом: «Гордость есть отступление от Бога, выдумка бесов, исчадие похвал, признак бесплодия души, матерь осуждения, отгнание помощи Божией, предтеча безумия, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, страж грехов, причина несострадательности, лютый истязатель, бесчеловечный судья, противник Богу, корень хулы»[1]. Видишь, брат Иоанн, как многообразно зло греха гордыни? Поэтому Божественное Писание называет гордого нечистым пред Богом, говоря: Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем (Притч. 16: 5). Но и того, кто сдружается с гордым, оно тоже называет нечистым, говоря:Кто прикасается к смоле, тот очернится (Сир. 13: 1). Потому, брат Иоанн, этот грех крайне мерзок пред Богом, и Он наказывает его очень сурово.

|