ИЗ ЧЕГО РОЖДАЕТСЯ СМИРЕНИЕ И КАКОВА ЕГО ПОЛЬЗА  Брат: Мне хотелось бы знать, преподобный отче, как рождается смирение в душе человека и каковы причины, приводящие нас к смирению. Брат: Мне хотелось бы знать, преподобный отче, как рождается смирение в душе человека и каковы причины, приводящие нас к смирению. Старец: По свидетельству святых отцов, брат Иоанн, у смирения много матерей: одни из святых отцов поняли, что смирение рождается из верного знания о себе; другие сказали, что смирение рождается из размышления о смерти и Страшном суде. Святой Иоанн Лествичник говорит, что путь к смирению – это телесный труд, послушание и правость сердца[1], а святой Исаак Сирин – что смирение рождается из скорбей и печали[2]. Также святой Исаак Сирин говорит, что смирение рождается из страха Божия[3]или из искушений, из богооставленности, из лютых браней с естеством и бесами и из многой молитвы[4]. Итак, брат Иоанн, как видишь из свидетельств этих святых и божественных отцов, причин, по которым рождается смирение, много. Потому я и сказал выше, что у смирения много матерей. А если ты спросишь у смирения и об отце его, то оно тебе ответит, что ты не узнаешь его, пока не стяжаешь в себе Бога[5]. Брат: Преподобный отче, я понял, что смирение рождается из ведения себя, из послушания, страха Божия, лютых браней с естеством, из искушений, скорбей, печали, из браней, идущих от бесов, и из многой молитвы. Но поскольку вы сказали, что никто не достигнет блаженства стяжать Бога в душе своей, то я пребываю в недоумении и все еще не знаю, кто же истинный родитель смирения? Старец: Когда святые отцы, брат Иоанн, сказали нам, что только имеющий Бога в душе своей может узнать истинного родителя смирения, они хотели показать нам, что только совершенные могут достичь этого – познать истинного родителя смирения, а не мы, имеющие молочные зубы в духовных вопросах. Для нас достаточно слушать поучения святых отцов и прилежать со многим терпением к деланию добродетелей, которые, как мы видели, ведут нас к высшей добродетели смиренномудрия, а то, что выше нас, надо оставлять тем, кто старше нас по духовному возрасту. Брат: Прежде вы говорили мне, преподобный отче, и из сказанного вами доселе я понял, что смирение – самая великая добродетель, спасающая нас от греха гордыни. Но приносит ли смирение и иную пользу человеку? Старец: Знай, брат Иоанн, смирение приносит столь многоразличную пользу, что невозможно рассказать об этом в нескольких словах. Но все же из того, что припомню, попробую хотя бы отчасти ответить на вопрос братства твоего. Смирение столь велико, что оно одно, и без другой добродетели, может открыть нам двери Царства Небесного, как написано: «Покаяние поднимает падшего, плач стучит в двери небесные, а святое смирение открывает их»[6]. Смирение – это единственная добродетель, которой не могут подражать бесы[7]. Оно есть источник самоуничижения, которое хранит человека от падений[8]. Смирение, брат Иоанн, имеет силу избавлять человека от праведного гнева Божия, ибо написано: «Сердца сокрушенна и смиренна Бог не уничижит»(см.: Пс. 50: 19). Смирение имеет силу собирать сердце наше в страх Божий и не давать ему парить в губительной гордости[9]. Знай еще, брат Иоанн, что из всех спасительных дел, которые совершает человек, смирение и любовь – самые угодные Богу жертвы. Это мы понимаем еще яснее из Божественного Писания, которое гласит: «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: поступать справедливо, любить и быть милосердным и со смирением ходить пред Богом твоим» (Мих. 6: 8). Не будем забывать также, что смирение и многие слезы весьма необходимы тому, кто обретается на службе Богу, как учит нас великий апостол Павел: ибо он сам служил Богу в совершенном смирении, во многих слезах и искушениях, постигавших его по причине злоумышлений иудеев (см.: Деян. 20: 19). Также знай еще, брат Иоанн, что смирение – это одежда избраннейшая и драгоценная, в которую надлежит облечься святым и избранным Божиим (см.: Кол. 3: 12). Смирение – это священная и божественная лестница, по которой сходит взор Божий на человека, как написано: «На кого воззрю? Только на смиренного и кроткого, трепещущего слов Моих» (ср.: Ис. 66: 2). Смирение имеет силу доносить до Бога слова наши и низводить нам от Него оставление грехов. Это мы видим на всех, кто грешил пред Богом и затем смиренно покаялся, но самое красноречивое свидетельство дает нам царь Манассия, который грешил больше всех людей того времени и осквернил всю Церковь Божию, а над священными службами, совершавшимися во славу Божию, он надругался поклонением идолам! Если бы весь мир стал поститься за него, то все равно не смог бы искупить его беззаконий. Но поскольку он крепко смирился пред Богом, Бог услышал его, и внял его молитве, и возвратил его из плена в Иерусалим (см.: 2 Пар. 33: 12–13). Смирение освободило Ровоама от гнева Божия, надвигавшегося на него и на весь народ (см.: 2 Пар. 12: 7). Также царь Ахав, прогневлявший Бога своими беззакониями, только смирением спасся от ярости Божией. Ибо говорит Бог к Илии Фесвитянину: «Видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то… Я не наведу бед в его дни, но во дни сына его наведу беды на дом его» (3 Цар. 21: 29). Таким образом, кто имеет смирение, те избавлены от многих опасностей. Это мы можем понять из слов: «Бог смиряет гордых, и смирение спасает потупляющих очи свои долу». Имеющие смирение возвышаются в Боге, ибо написано: «Смиритесь под крепкую руку Божию, чтобы Он возвысил вас в свое время» (ср.: 1 Пет. 5: 6). Смирение – это поучение от Бога, ибо сказано: «Куда входит гордость, входит и унижение, а уста смиренного изрекают мудрость» (ср.: Притч. 11: 2). Смиренные – наследники Царства Небесного, ибо Бог говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5: 3). Смиренным Бог дает благодать, как написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4: 6). Смирение в час кончины нашей может заменить собой все добродетели и одно может спасти человека! Это показывает и один святой из «Добротолюбия», когда говорит: «Скажу тебе странное слово, и не дивись. Даже если ты не стяжал бесстрастия из-за навыка, обладающего тобой, но если во время исхода своего пребудешь в глубине смирения, то вознесешься не менее бесстрастного, превыше облаков. Ибо хотя сокровище бесстрастных собрано из всех добродетелей, но драгоценная капля смирения дороже всего. Оно служит причиной не только примирения с Богом для того, кто имеет его, но и вхождения вместе с избранными в брачные чертоги Царствия Его»[10]. Это подтверждает и один преподобный отец из «Патерика», говоря: «Чада, знайте, что смирение, без всяких подвигов, спасло многих»[11]. Смирение оправдало мытаря всего лишь несколькими словами (см.: Лк. 18: 13–14), блудного сына облекло в прежнюю одежду (см.: Лк. 15: 22), разбойника на кресте водворило в рай прежде всех праведников и святых (см.: Лк. 23: 42–43). Смирению всегда последует милость Божия, как показывает это божественный отец Исаак Сирин, говоря: «Как тень следует за телом, так за смиренномудрием – милость Божия»[12]. А святой отец Иоанн Лествичник говорит: «Многие стяжали спасение души, не имея дара пророчества, не совершая знамений и чудес, не имея откровений и не видя ангелов. Но без смирения никто не войдет в небесный чертог»[13]. Знай еще и то, брат Иоанн, что смиренномудрым, поскольку они други Божии, Бог не попускает быть искушаемыми выше сил. Об этом учит нас святой отец Исаак Сирин, говоря: «Искушения от духовного жезла служат преуспеянию и возрастанию души, а искушения, в которых испытываются и становятся искуснее души смиренных, таковы: леность, смятение ума, мнимая телесная немощь, умаление надежды, помрачение мыслей, лишение человеческой помощи, скудость в потребном для тела и тому подобное. В этих испытаниях человек приобретает душу оставленную и беспомощную и сердце, сокрушенное во многом смирении. И если этим выкупится кто-нибудь, то он пришел к вожделению Создателя своего. И они перемешаны: утешение и безнадежность, свет и тьма, брань и подмога – коротко говоря, затруднения и отрада. И это признак преуспеяния человека, с помощью Божией»[14] .

|

КАК БОГ НАКАЗЫВАЕТ ГРЕХ ГОРДЫНИ?  Брат: Прошу вас, отче преподобный, скажите мне, как наказывает Бог грех гордыни? Брат: Прошу вас, отче преподобный, скажите мне, как наказывает Бог грех гордыни? Старец: Послушай, брат Иоанн! Чтобы представить себе, насколько мерзка гордость пред Богом и как Он наказывает ее, достаточно вспомнить, что только из-за этого греха пал и был низвержен с неба сатана со всеми его ангелами (см.: Откр. 12: 8–9). А чтобы понять, как глубока пропасть, в которую падает одержимый омерзительной гордостью, представим себе, из какой славы и света ниспали сатана и ангелы, единомысленные с ним, в какое бесславие они низринулись и какому мучению стали повинны. А чтобы ты еще лучше представил себе это, знай, братство твое, что сатана до своего ниспадения из вышнего света и славы не был каким-нибудь незначительным творением Божиим, но был одним из самых прекрасных, самых лучезарных, самых украшенных и избранных созданий, самых близких к Богу. Как говорит Священное Писание, он был сияющей денницей среди небесных умных чинов. Он был сыном зари невечерней и небесным Херувимом, прекраснейшим, светозарным и украшавшим Создателя своего, Бога. Об этом пишет Божественное Писание символически, устами пророка Иезекииля, который говорит царю Тирскому так: Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. И снова: Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на это; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней (Иез. 28: 13–14). Также и пророк Исаия называет сатану звездой сияющей и сыном зари (см.: Ис. 14: 12). Видишь, брат Иоанн, какой славой обладал диавол, какой красотой и великолепием до того как пал падением великим? Но почему он ниспал из такового блаженства и красоты? Спросим об этом у Священного Писания, и оно ответит нам, говоря: Ты был без порока в день сотворения твоего, доколе не угнездилось в тебе беззаконие (ср.: Иез. 28: 15). И объясняя, что это за беззаконие было, угнездившееся в сатане, Божественное Писание говорит: Ты, говоривший в помысле своем: «Взойду на небо и воссяду на престоле моем превыше звезд Бога Сильного; устрою жилище мое на Святой Горе, на краю севера, взойду превыше облаков и буду подобен Всевышнему»(ср.: Ис. 14: 13–14). Затем, объясняя, что по причине этого высокоумия он ниспал с неба, оно говорит так: Как упал ты с небес, звезда сияющая, сын зари, как был низвержен на землю ты, укрощавший народы(ср.: Ис. 14: 12). А затем еще яснее, указывая причину падения диавола, Божественное Писание говорит: От красоты твоей возгордилось сердце твое, от высокомерия твоего ты погубил мудрость твою. За то Я поверг тебя на землю и перед царями отдам тебя на позор (ср.: Иез. 28: 18). И снова Божественное Писание, описывая возношение сатаны и стремление его охватить умом недосягаемую славу Божию, говорит: От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды сверкающих камней и извергнул тебя со Святой Горы Божией, как нечистого (ср.: Иез. 28: 16–17). Затем, показывая, куда был низвержен и изгнан сатана из той великой славы, какую он имел на небе, Священное Писание говорит: В преисподнюю низвержена гордыня твоя со многим весельем твоим, под тобою расстелются черви, и черви станут покровом твоим (ср.: Ис. 14: 11). А немного далее добавляет: И теперь ты низвержен в ад, в глубины преисподней (ср.: Ис. 14: 15). Итак, брат Иоанн, из этих немногих свидетельств Божественного Писания, думаю, ты понял, как наказывает Бог гордость и какой вред наносит она тому, кто ее имеет. Брат: Действительно, преподобный отче, я понял это достаточно ясно, однако думаю, что Бог назначил это наказание только для сатаны и ангелов его, потому что они, как ангелы, могли не грешить так же легко, как мы. Но я попросил бы вас сказать мне, как наказывает Бог гордость в роде человеческом? Старец: Знай, братство твое, что на этот вопрос следовало бы сказать многое. Но чтобы быть кратким и чтобы мы могли представить себе, как сурово карает Бог гордость людей, приведу сначала слова Божественных Писаний, из которых мы видим, как наказал Бог за гордость прародителей наших Адама и Еву. Брат: Но какая гордость могла быть у прародителей наших Адама и Евы, преподобный отче? Я ведь знаю, что они были наказаны Богом не за гордость, а за непослушание, потому что преступили заповедь Божию и вкусили от запретного древа! Старец: Знай, братство твое, брат Иоанн, что прародители наши Адам и Ева тоже недуговали гордостью и были прельщены прежде непослушания и преступления заповеди, потому что первый признак гордости — это пренебрежение послушанием[1]. Это видно было и на прародителях наших, когда они презрели послушание Богу и преступили Его священную заповедь. Чтобы испытать их послушание, Бог заповедал им: От всех деревьев рая можете есть, только от древа познания добра и зла не ешьте, ибо в день, в который вы вкусите от него, смертью умрете (ср.: Быт. 2: 16–17). Диавол же внушил им вкусить от этого древа, говоря, что они не только не умрут, но и станут как боги, знающие добро и зло (см.: Быт. 3: 5). А они, послушав змия, дерзнули преступить заповедь Бога и вкусить от запретного древа, воображая, будто и они сами станут богами! Потому божественный отец Максим Исповедник и говорит: «Как диавол пал по причине мечтаний, так же сделал он, чтобы Адаму и Еве пригрезилось в уме, будто они станут точь-в-точь такими, как Бог, и чтобы по причине этого мечтания они пали»[2]. Ты видишь посему, брат Иоанн, что лишь после того как пали прародители наши и вообразили в уме своем, будто станут подобны Богу, только тогда они презрели послушание Создателю своему и преступили Его заповедь. Итак, хорошенько уясним себе это. А о том, как наказал Бог их гордость и преступление заповеди, послушай, брат Иоанн. Прежде всего, они унаследовали двоякую смерть: смерть тела и смерть души, то есть попадание их душ в ад. Во-вторых, они были изгнаны из рая Божия. В-третьих, и земля была проклята из-за их прегрешения. И в-четвертых, они были наказаны Богом и Создателем своим так, чтобы они в трудах и в поте лица добывали себе пищу на земле, во все дни жизни своей. Чтобы земля рождала им терния, а в конце им надлежало вернуться в землю, из которой они были созданы (см.: Быт. 3: 18–19). Еве же Он дал затем двойное наказание: чтобы она в болях рожала своих детей и чтобы влечение ее было к мужу, то есть чтобы она была подчинена ему во все время. Но самым большим наказанием и епитимией для них стала духовная смерть, то есть оставаться в аду и мучиться в течение 5508 лет, то есть до Пришествия Искупителя и Воскресения из мертвых Нового Адама, Христа. Вот, брат Иоанн, сколь сурово было наказание Божие роду человеческому за грех гордыни. Через ошибку праотцов наших Адама и Евы весь род человеческий оставался под епитимией до Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, Который смирением Своим безмерным и послушанием Своим до смерти Крестной исцелил их гордость и непослушание и снял осуждение на смерть со всего рода человеческого. Это да будет сказано лишь о наказании за грех гордыни прародителей наших Адама и Евы, а если хочешь узнать о наказании за этот грех и других людей, то почитай Священное Писание. Там ты увидишь, как наказал Бог сынов Израиля (см.: Втор. 1: 43–44), как наказал Он гордость начавших строить Вавилонскую башню (см.: Быт. 11: 4–8), как наказал Он гордость Навуходоносора, царя Вавилонского (см.: Дан. 4: 22; 5: 20–23), а также узнаешь о наказании царя Манассии (см.: 2 Пар. 33: 11). И из многих других мест Священного Писания Ветхого и Нового ты узнаешь, как сильно ненавидит Бог гордых людей. Перевела с румынского Зинаида Пейкова

[1] См.: Прп. Иоанн, игумен Синайский. Лествица. Слово 23. § 4, 7. С. 150. [2] На рум. яз.: Св. Максим Исповедник. Слово 65.

|

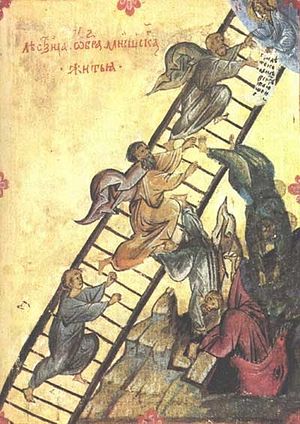

СТУПЕНИ МОЛИТВЫ  Молитва – матерь и царица всех добродетелей.Но почему она матерь всех добродетелей? Ведь великий апостол Павел говорит: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13: 13). Значит, согласно ему, самая великая добродетель не молитва, а любовь. Так почему же все-таки святые отцы сказали, что молитва – матерь всех добродетелей? Потому что она вводит в нашу душу и любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему входят в нашу душу не иначе, как путем молитвы! Молитва – матерь и царица всех добродетелей.Но почему она матерь всех добродетелей? Ведь великий апостол Павел говорит: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13: 13). Значит, согласно ему, самая великая добродетель не молитва, а любовь. Так почему же все-таки святые отцы сказали, что молитва – матерь всех добродетелей? Потому что она вводит в нашу душу и любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему входят в нашу душу не иначе, как путем молитвы! Например, ты, скажем, огорчил кого-нибудь или тебя кто-нибудь огорчил, но если ты начинаешь поминать его в молитве, то вскоре замечаешь, что с какого-то времени злоба начинает исчезать. Молитвой пресекается вражда, и ты тотчас приобретаешь этого человека, и вы приходите к согласию, единству. Поэтому святой Максим говорит: «Когда ты увидишь, что кто-нибудь тебя ненавидит, будь по справедливости или не по справедливости, начни поминать его в молитве»[1]. Но не поминай его, чтобы на него пришло какое-нибудь зло, ибо тогда оно падет на тебя. Говори так: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного, и брата моего (имя), ибо по моим грехам он рассердился на меня. Потому что брат мой – мое зеркало: он видит мои недостатки». Так говорит и святой Иоанн Лествичник: «Не обвиняй брата, когда молишься за него, и не проси для него наказания», – как некоторые записывают таких людей в своих помянниках как врагов! Нельзя! Даже если вы записываете некоторых во враги, Церковь знаете, как молится? Церковь молится о врагах, чтобы Бог умудрил их, простил им грехи, привел их к познанию истины, сделал кроткими и благополучно обратил их. Так молится Церковь. Никогда и никому Церковь не желает причинить зла. Ибо «Бог хочет, чтобы все люди спаслись»(ср.: 1 Тим. 2: 4). А мы, когда огорчены, нам кажется, что такой-то человек нас ненавидит. А Церковь – нет! Она не делает различий. Она молится равно обо всех, чтобы все были хорошими. Потому, говоря о святой молитве, я и сказал вам, что она называется матерью всех добродетелей, ибо она вводит в душу нашу самую великую добродетель – любовь к Богу и любовь к ближнему. Послушай, что говорит божественный отец Максим Исповедник – эта «вершина богословия» и «итог православного богословия» VI века – в «Добротолюбии» и в книге, называемой «Амбиква», в которой его мысль превосходит порой даже святого Дионисия Ареопагита, именуемого «птицей небесной». «Все добродетели помогают человеку стяжать любовь Божию, но ни одна не сильна сделать это так, как молитва»[2]. Ибо молитва потому и называется матерью добродетелей, что она достигает самой великой добродетели – любви. Все добродетели приближают человека к Богу, а молитва их объединяет. Это как если бы ты мастерил дверь из нескольких частей или шкаф и видишь, что детали, выстроганные фуганком, подогнаны друг к другу, но не держатся, пока ты не поставишь их на клей. А когда поставишь их на клей, они кажутся сделанными из цельного куска дерева. Такова и молитва. Молитва не только приближает человека к Богу, но и прилепляет его к Богу и делает его одним духом с Ним. Это то, о чем говорит великий апостол Павел: «Прилепляющийся к блуднице становится одно тело с нею… а прилепляющийся к Господу есть один дух с Господом» (ср.: 1 Кор. 6: 16–17). Эта духовная спайка – чтобы человек соединился с Богом – совершается на пути молитвы. Но когда мы слышим о молитве, не будем думать, что всякая наша молитва есть молитва. Если я языком произношу молитву или устами, а ум мой витает по горам, по долам, я обманываю себя, когда молюсь. Ибо Бог во время молитвы требует не только уст и языка, но и ума и сердца. И молитва, которую мы совершаем устами, тоже хороша в какой-то мере, ибо также имеет основание в Священном Писании. Когда слышишь апостола Павла, что он говорит так: «Приносите Богу плод уст ваших» (ср.: Евр. 13: 15), то он указывает на устную молитву, которую мы произносим вслух; или когда услышишь в Псалтири, что говорится: «Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся»(Пс. 141: 1), то это относится к молитве, произносимой языком и в голос. Когда слышишь пророка, что он говорит: «И я превознес Его языком моим» (Пс. 65: 17), то он тоже о молитве устной говорит; или: «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да придет» (Пс. 101: 2), тоже о молитве устной говорит. Или: «Вонми, Боже, молитву мою и не презри моления моего» (Пс. 54: 2), то опять же о молитве устной говорит и здесь Священное Писание. Но знай, что молитва уст, по учению божественного отца Григория Нисского, великого философа и брата великого Василия, есть самая дальняя граница молитвы, или, лучше сказать, чтобы вы лучше поняли, она – самая нижняя планка (ступенька) лестницы молитвы. Ты знаешь, что, начиная подниматься по лестнице, ты ставишь ногу на самую нижнюю ступеньку. А сколько тебе еще предстоит подниматься вверх! Между тем, лестница молитвы в своем восхождении не имеет конца. Молитва в возрастании своем не имеет краев, потому что она соединяется с Богом. И как Бог, будучи безграничен в святости по высоте Своих свойств, не имеет конца в благости и святости, так и молитва возносится в своем духовном возрастании и пределов не имеет! И бескрайня не только молитва, но и все добродетели, рождающиеся от Бога, бескрайни; именно потому, что рождаются от Бога бескрайнего. Вера, или надежда, или любовь, или милость – все они бескрайни, потому что рождаются от единого Бога, не имеющего пределов в благости. Итак, когда мы молимся устами, знай, что мы делаем хорошо, ибо так человек начинает учиться молиться. Устами мы начинаем заучивать сперва начальные молитвы: «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Верую», псалом 50… и будет хорошо, если мы выучим их наизусть по молитвеннику, Часослову и Псалтири. Мы произносим молитвы устами и так заучиваем их, как если бы мы были в первом классе. Человек начинает с этой устной молитвы и поднимается в молитве до того уровня, где больше нет молитвы, – пока не войдет в духовное видение. Теперь, говоря о молитве, скажем о ступенях молитвы, как нас учат об этом святые отцы. Когда мы молимся языком и устами, мы стоим на самой нижней ступени молитвы. Нам надо переходить в нашей молитве от языка и уст к уму, потому что у души нашей есть две владычествующие части, как показывает это святой Иоанн Дамаскин в «Догматике», – ум и сердце. Ум постоянно источает помыслы. Мозг – это инструмент разума, а сердце – инструмент чувств, ощущений духовных. Ибо где ты сначала чувствуешь радость, скорбь, страх? Не в сердце ли? Видишь, что чувство души находится в сердце? Итак, хочу сказать вам одну вещь. Когда мы молимся устами, мы стоим в начале молитвы. А если я произношу устами молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!», или «Отче наш», «Богородице Дево» или любую другую молитву и к тому же понимаю ее умом, тогда она уже не называется устной молитвой, а переходит на другую ступень, а именно – на ступень молитвы ума. А если эту молитву, которую я произношу устами и понимаю умом, я доведу до чувства сердца – чтобы я чувствовал ее и сердцем тоже, – то она становится тогда молитвой сердца – это другая ступень, более высокая. Итак, послушай, что говорит святой апостол Павел: «Хочу лучше сказать пять слов умом моим в церкви, нежели тьму слов на языке» (ср.: 1 Кор. 14: 19). Вы слышали, насколько выше молитва ума, чем молитва языка? Ибо апостол предпочитает скорее сказать пять слов умом в церкви, чем тьму слов языком; потому что молиться умом – это молитва намного более высокая, чем молитва языком. А молитва ума – совершенна? Нет! Умная молитва также не совершенна. Молитву ума божественные отцы называют лишь половиной молитвы, или птицей с одним крылом, или одноногой молитвой, ибо и молитва ума тоже несовершенна. Ей нужно еще кое-что. Эту молитву нужно от понимания умом довести до чувствования сердцем. Когда мы произносим молитву языком, и понимаем ее умом, и чувствуем сердцем, она становится сферической, круглой в движении души нашей. Эта молитва намного совершеннее, и она называется молитвой сердца. Но вы меня спросите: а молитва сердца самая высокая? Нет! Есть молитвы еще выше, чем молитва сердца. Однако молитвы сердца, говорит святой Исаак Сирин, едва достигает один из десятков тысяч. А молитвы, которая выше молитвы сердца, едва достигает один из рода в род[3] – так высока молитва, которая следует за молитвой сердца. И каковы же ступени, стоящие выше молитвы сердца? Первой является молитва самодвижущаяся. Почему она называется так? Когда укрепилась молитва в сердце, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!», с какого-то времени сердце молится без того, чтобы язык произносил слова. Это то, о чем говорится в Песни песней, в Библии: «Я сплю, а сердце мое бодрствует» (Песн. 5: 2). Знаешь, какова тогда наша молитва? Как если бы ты остановил часы, а они потом продолжали бы идти сами. На этой ступени ты достигаешь того, о чем говорит великий апостол Павел: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5: 17). Казалось бы, апостол Павел говорит о чем-то превышающем наши силы. «Как мне молиться непрестанно? Я ведь иногда сплю. Могу ли я молиться, когда сплю? Но я ведь иногда ем. Могу ли я молиться, когда ем? Но я ведь разговариваю с людьми. Могу ли я молиться тогда?» Можешь, если хочешь! Сердце достигшего самодвижущейся молитвы человека, где бы он ни был, молится постоянно. Если он в самолете, если он в поезде, если на фабрике, если на вокзале, если в пути, если спит – сердце его молится непрестанно. Когда эта молитва становится самодвижущейся,вся жизнь человека является молитвой. Что бы он ни делал на земле, он все время молится. Апостолы не учили нас ничему такому, что было бы выше наших сил. Когда святой апостол Павел сказал: «Непрестанно молитесь», то кто достигает самодвижущейся молитвы, тот исполняет его слово. Он если ест – сердце его молится, если говорит с людьми – у него втайне есть другие уста – огненные уста Духа Святого в сердце его. Ими он говорит с Богом. Это «уста Духа», как их называет Василий Великий[4]. У такого человека, который стяжал самодвижущуюся молитву, что бы он ни делал, сердце его молится. Это четвертая ступень молитвы. Есть еще и другая ступень, более высокая, чем эта, – молитва видящая. Какова она? Ты видел святого Антония Великого? Оттуда, с горы Фиваидской, где он пребывал в Египте, он устремлялся умом к святому Аммонию – другому великому исихасту. Тот ушел из жизни, и душу его ангелы несли на небо. И святой Антоний начал бить поклоны. И спросили его монахи: «Отче, почему ты кланяешься?» А он ответил: «Брат наш Аммоний, великий столп небесный и земной, отходит на небеса, и я поклонился его душе»[5]. Большое расстояние было от святого Антония до горы Аммония, однако Антоний видел душу Аммония, как ее несут ангелы на небеса, когда она вышла из тела. Это – люди прозорливые, или Божии провидцы умом! Когда человек становится провидцем Божиим, у него имеется эта молитва, называемая видящей. Таким образом, он так сильно возносится умом, что видит, сколько тут, где мы с вами находимся, копошится бесов – ибо их много – и сколько ангелов. Всех видит. И видит того, кто очистил свое сердце, видит также и мысли – мысли, которые думает каждый. Столь чистым становится ум его, что он говорит тебе, о чем ты думаешь, о чем думает другой. Мысли каждого знает. Ты видел у Спасителя: «Иисус же, видя помышления книжников и фарисеев, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: возьми постель твою и ходи?» (ср.: Мф. 9: 5). Он смотрел и видел их мысли. Итак, этой меры достигает человек, который имеет молитву самовидящую. Знает мысли всех присутствующих. Видит злых духов, видит ангелов и всех, кто заботится о спасении нашем здесь. Но есть и другая ступень молитвы, более высокая, шестая, – молитва в экстазе, или в восхищении. Ею человек во время молитвы бывает похищен умом на небо, лицо его делается подобным огню, а руки и пальцы – словно пылающие факелы, и он уже не на земле находится умом, а на небе. И последняя молитва, более высокая, чем молитва в восхищении, – это молитва духовная. Она седьмая. Молитва духовнаяи молитвой-то не называется. Она, согласно святым отцам,называется духовным вИдением и Царством Небесным. Так же говорит и святой Исаак Сирин[6]. Итак, молитва духовная выше пределов молитвы. Она есть одно естество с Богом. Это то, что видел великий апостол Павел: «Знаю человека, который назад тому четырнадцать лет восхищен был до третьего неба и слышал там слова, которые человеку невозможно выразить. В теле или вне тела, не знаю. Бог знает!» (ср.: 2 Кор. 12: 2–4). Он не знал, как это было. Ибо в этой духовной молитве ум человека уже не движется своими силами. Но бывает взят силой Духа Святого и отведен в небесную славу и уже не может думать о том, о чем хочет. Ум человека ведется к великим откровениям в ад, на небо – куда хочет привести его Дух Святой. И человек этот пребывает в великих откровениях, и когда возвращается в свое обычное состояние, то не знает, был ли он в теле или вне тела, как апостол Павел. Это самая высокая молитва, о которой говорит божественный отец Исаак Сирин, что «едва ли сподобляется один из рода в род такого откровения, как это». В одном поколении едва ли обретается один такой человек. Почему я сказал вам об этих ступенях молитвы? У нее имеются все три общие ступени: молитва уст, ума и сердца. А остальные, промежуточные ступени связаны между собой как ступени лестницы, когда ты поднимаешься по ней. Совершенный молитвенник проходит по всем этим ступеням молитвы благодатью Божией. А самому человеку подниматься по этим ступеням – это не в его силах. Человеку принадлежит здесь только воля. Пусть он желает молиться Богу как может, а сподобиться таких высоких молитв, как эти, – это зависит только от благодати Божией. Итак, в этих молитвах ум должен соединиться с сердцем. Это молитва ума в сердце, и это молитва чистого сердца. Но знайте, что ум, сходя в сердце, проходит через два мытарства, или препятствия. Какие же это мытарства? Первое – мытарство воображения, представления, а второе – мытарство рассудка, стоящееу ворот сердца. Сходя к сердцу, ум встречает первое мытарство – воображение. Ты видел, что стоишь иногда на молитве, а в уме твоем появляется такое, чему сам диву даешься. Какое-нибудь представление, или человек, огорчивший тебя, или тот, кто соблазнил тебя страстью. И тогда, на мытарстве воображения или представления, ум наш останавливается во время молитвы, держа путь к сердцу. Это первая остановка. Святой Нил Подвижник говорит в «Добротолюбии»: «Блажен тот ум, который достиг того, чтобы молиться без образов Христу, без форм»[7]! Ум Христов не имел представлений, говорят святые богословы. Потому что Он был Новым Адамом и пришел восстановить ветхого Адама в точности таким, каким тот был в раю. Ибо и Адам, когда был создан Богом в раю, не имел воображения, не имел представлений. Сатана пал из-за воображения, ибо захотел стать подобным Богу, как говорится у Исаии: «Ты сказал в мысли своей: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов и буду подобен Всевышнему”»(ср.: Ис. 14: 13–14). И лишь только он вообразил себе это, Бог сбросил Люцифера вниз с неба, потому что он вообразил себя подобным Ему, не ведая, что он – тварь. Ибо Бог сотворил его одной только мыслью Своей и может уничтожить его в одно мгновение. Так и Адам, когда пал, пал через мысль. Что ему сказал сатана? «Не умрешь, но будешь как бог, знающий добро и зло» (ср.: Быт. 3: 4–5). И как только он вообразил себе, что будет как Бог, он вследствие воображения отпал от данных ему даров и затем был изгнан из рая. Потомубожественные отцы называют воображение мостом для бесов[8]. Ни один грех не переходит от ума к чувству (к сердцу), если человек прежде не вообразит его себе умом. Итак, во время молитвы тебе нельзя представлять себе ничего. Ни священных образов, ни Христа на Кресте, ни Страшный Суд. Ничего. Ибо все образы находятся вне сердца, и если ты станешь поклоняться им, ты поклоняешься не Христу. Ум должен сойти в сердце, ибо сердце есть клеть ума. Это клеть, о которой говорит Христос: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6: 6). Вы думаете, что эта клеть – деревянная, это какой-то дом? Если вы понимаете это так, вы понимаете по букве. Между тем, божественные отцы понимают это совершенно иначе. Три двери тебе надо запереть, когда молишься: дверь деревянную – для людей; дверь уст – для слов, чтобы ты не говорил ни с кем, кроме Бога; и дверь сердца – для духов, чтобы ты смог сойти умом в клеть сердца. Ибосердце есть клеть ума. Послушай, что говорит божественный отец Исаак Сирин: «Человек, сойди умом в клеть сердца твоего, и тогда ты достигнешь небес. Ибо и она тоже есть клеть небесная, клеть Царства Небесного»[9]. Но кто нам сказал, что Царство Небесное – в сердце нашем? Христос. Не сказал ли Он: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21)? Итак, значит мы имеем Царство Небесное в сердце нашем. И когда мы вошли умом в сердце, мы достигли Царства Небесного. Итак, ум, сходя к сердцу во время молитвы, встречает эти два мытарства: сначала мытарство воображения и затем мытарство рассудка, у ворот сердца. Мудрый человек в мгновение времени проходит их. Самый краткий закон молитвы – не представлять себе ничего, когда молишься. Ибо представления бывают трех видов: плохие, хорошие и священные. Не принимай представлений ни одного вида. Ибо если остановишься на представлении, ты не можешь войти умом в сердце во время молитвы. А здесь, на мытарстве рассудка, которое у ворот сердца, нас встречают другие злые духи. Приведу вам тут пример, чтобы вы поняли. На мытарстве рассудка ум наш встречают богословы мрака и философы ада и подбрасывают уму духовные рассуждения. Ум наш, по свидетельству святого Василия, имеет свойство всечасно источать мысли – хорошие и плохие[10]. И не он виной того, что источает их. Ибо что мы всыпаем в мельницу, то она и мелет. Мы решаем, пропустить ли в ум помыслы. Стоишь иногда на молитве (на коленях, или стоя, или сидишь на стуле или скамеечке, ибо ты можешь молиться и лежа, когда ты болен или стар, как говорит святой Григорий Синаит: «Старый и больной может лежать, опустив голову на подушку, если он не может стоять на ногах, только пусть молится». Бог требует от человека не положения тела, а ума и сердца) и в минуту молитвы вдруг замешаешь, что появляются не плохие какие-нибудь слова, а из Писания, как и диавол искушал Спасителя на Сорокадневной горе. Не из Писания ли он искушал Его? «Бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4: 6). Ты видишь, что их роль – искушать тебя из Писаний? Так он поступает и с умом нашим, когда ум хочет сойти в сердце на молитве. И на мытарстве рассудка, которое у ворот сердца, например, приходят тебе на ум эти слова: «Ты вывел из моря коней Твоих, смущая воды многие»(ср.: Авв. 3: 15). Или: «Оскудеют овцы от пищи, когда не будет волов при яслях»(ср.: Авв. 3: 17). Что это такое, ведь это из Писания, не так ли? Кто такие волы? Кто овцы? Какой смысл во всем этом? И тотчас диавол ведет тебя умом к толкованию святого Максима: «Волы мысленные – ибо волы больше овец – это апостолы, епископы и священники, Церковь руководящая, иерархия»[11]. А кто такие овцы? Церковь покоряющаяся, низы народные. Сколько раз не называл только Христос народные низы овцами? Овцами словесными! Что такое ясли, от которых питаются и волы, и овцы? Церковь Христова. Ибо и Церковь руководящая, и Церковь покоряющаяся питается Пречистыми Тайнами, учением святых отцов, Священного Писания Ветхого и Нового и всеми догматами, всеми толкованиями Евангелия. Откуда это все? Из этих яслей, которые суть Церковь. Но что говорит тут Дух Святой? «Оскудеют овцы от пищи, когда не будет волов при яслях». То есть оскудеет народ Христов в Церкви, когда не будет пастырей при Церкви. Ибо волы, в смысле умственном, суть пастыри Церкви. И вот такие рассуждения правильные и высокие приходят к нам во время молитвы! Но враг не злится на это, когда видит, что ты рассуждаешь. Он радуется: хорошо, что ты богословствуешь, когда молишься! Братья, нечего искать во время молитвы! Святой Иоанн Златоуст говорит: «Ты, когда молишься, не богословствуй, ибо будешь поруган бесами»! Когда молишься, надо иметь сердце обузданное и смиренное, боль в сердце о грехах и смирение. Эта тайна – тайна Бога, Источника умов рациональных, земных и небесных. Итак, нельзя во время молитвы богословствовать. Потому что вести беседу с духовными мыслями во время молитвы, даже если бы они были из Священного Писания, – это значит, что мы не молимся, а богословствуем. То есть значит, что мы думаем что-то о словах Писания. Поскольку это мытарство стоит у ворот сердца, тебе нельзя говорить во время молитвы ни одного слова из Писания. Но сходи в сердце с молитвой из одной-единственной мысли, то есть мысли только об имени Господа нашего Иисуса Христа. Итак, с этой мыслью мы сходим в сердце, говоря так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного (грешную)». С другим рассуждением тебе нечего делать. Как я говорил вам выше, на мытарстве воображения ни один образ, сколь бы святым он ни был, не находится в сердце, а вне сердца и выводит ум наш из сердца вовне. Так и эти рассуждения. Ибо диавол, называемый богословом мрака и философом ада, имеет целью задать уму нашему пищи для богословствования. И он приведет тебе на молитве все Писание, если захочешь, – ведь он древний богослов и знает его наизусть. Лишь бы ты не молился! Он знает, что молитва пожигает его. Поэтому он приводит тебе на память тексты и из Апостола, и из Евангелия, и из проповедей, которые ты слышал, и из синаксарей. Ты стоишь на молитве, а диавол преподносит тебе дела великие и размышления духовные очень высокие. Тогда у тебя начинается духовное превозношение: «Мне потому приходит теперь на ум это все, столь высокое, что я молюсь Богу!» А он смеется – рот до ушей. Ты не молишься тогда, а богословствуешь. Спаситель говорит тебе, чтобы ты молился так: «Молясь, не говорите много, как лицемеры, которым кажется, что в многословии слышит их Бог»(ср.: Мф. 6: 7)! Христос требует от нас молитвы «монологичной», то есть из одного-единственного слова, из одной-единственной мысли. Ты видел хананеянку? Она шла за Христом и выкрикивала всего несколько слов: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» и: «Сыне Давидов, помилуй меня!» (ср.: Мф. 15: 22). Но кричала изо всего сердца. Она не молилась много, она молилась одной только фразой, но говорила Ему из сердца, пока не вынудила Благость Божию сказать: «О, женщина! велика вера твоя!»(Мф. 15: 28). Так и мы во время молитвы, особенно молитвы сердца, когда хотим свести ум в сердце, так будем молиться – с одной-единственной мыслью. Ибо если ты оставишь это богословие во время молитвы, то, с помощью Божией, ум тотчас входит в сердце. Клеть ума есть сердце. Когда слышишь в Евангелии: «Ты, когда молишься, войди в клеть твою» (ср.: Мф. 6: 6), то знай, что речь идет о вхождении ума в сердце. Потому что там живет Христос с самого Крещения; там стоит невеста и с Женихом сочетается, то есть душа наша сочетается со Христом в сердце. Итак, как только ум вошел в сердце, у тебя есть естественный признак. Вонзается как бы огненный гвоздь, и сердце согревается, начиная с центра. Затем согревается все, затем грудь, плечи, позвоночник, все тело, и начинает литься пот с великой силой, а глаза начинают проливать горячие слезы покаяния. Это пламенная молитва. Что там произошло? Встретился Жених с невестой. Христос с душой нашей. Это духовное единение делает человека одним духом с Богом. Это то, о чем говорит апостол: «Совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею… А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6: 16–17). Это соединение и прилепление к Богу в сердце, Иисусом Христом, приносит великую сладость духовную и великое тепло. Но это еще не основание делания – ни эта сладость, ни теплота сердечная. Основание делания есть сокрушение сердца, раскаяние, сердечное болезнование о грехах и слезы покаяния, которые проливаются тогда. В этом состоянии сердце наше вкушает такое блаженство, такую отраду, такую теплоту и сладость духовную, что, очнувшись из этого состояния соединения со Христом в сердце, человек не может связать и двух слов. Какие блаженные минуты, какую сладость, какую радость он имел в сердце своем! И если бы в этом состоянии делатель молитвы пробыл час или два – с умом, низведенным в сердце, то есть чтобы ум соединился с сердцем, – то, когда он очнется, неделю или две уже не сможет войти в его сердце ни одна мысль из мира сего! Небо сердца его так очищается, что воздух сердца бывает полон действия Духа Святого. О сердце блаженное, напоившееся слезами покаяния и великой любовью из соединения с Иисусом Христом! Любовь духовная, которую нельзя описать словами! Итак, вот это и есть молитва сердца, о которой я говорил вам выше и которой едва удостаивается один из десятков тысяч! Так она высока. А молитвы духовной, о которой я упомянул вам в первом слове, – едва ли один из рода в род. Но вы спросите меня: «А что делать нам, отче, большинству людей, не знающих этой техники и этой философии высокой молитвы? Мы что, погибнем?» Нет! Но поскольку речь зашла о молитве, я показал вам, какова истинная молитва. Это не значит, что, если я сам не молюсь, то не должен и говорить об этом другому. Я тоже не молился так, с тех пор как живу! Но это не значит, что мы не должны этого знать. Ведь неведение – это слепота души.

|

Первая ступень греха  Грех, когда входит в ум наш, мал, как муравей. Ибо первая ступень греха — когда делают доброе дело с плохим намерением. Потому что доброе дело, совершенное с плохим намерением, не имеет награды, оно засчитывается на стороне намерения и погубляется. Душа и жизнь доброго дела — это его намерение. Потому и сказал божественный отец Максим: «Есть такое девство, и милостыня, и бдение, и пост, и подвиг, которые суть мерзость пред Богом, ибо совершаются не с правым намерением»! Грех, когда входит в ум наш, мал, как муравей. Ибо первая ступень греха — когда делают доброе дело с плохим намерением. Потому что доброе дело, совершенное с плохим намерением, не имеет награды, оно засчитывается на стороне намерения и погубляется. Душа и жизнь доброго дела — это его намерение. Потому и сказал божественный отец Максим: «Есть такое девство, и милостыня, и бдение, и пост, и подвиг, которые суть мерзость пред Богом, ибо совершаются не с правым намерением»!

Если доброе дело совершено с плохим намерением, оно переходит на сторону намерения и становится таким же, как оно. Намерение — это душа и запах доброго дела. Если бы мы трезвились умом, совершая доброе дело, то должны были бы видеть, совершаем ли мы его с намерением угодить Богу, спастись или наш ум повернут в другую сторону. Божественный отец Ефрем говорит: «Когда ум оставляет цель — благочестие, то есть благоговение, все добрые дела уже не идут на пользу» Ибо целью является или славолюбие, или страх, или любостяжание, как говорит святой Иоанн Лествичник. Послушай, что он говорит, объясняя, как мерзко даже отречение от мира со злой целью: «Кто ради любостяжания совершил отречение от мира, тот подобен мельничному жернову, в котором всегда вращается одно и то же», — говоря о трех видах отречения от мира. И о иной цели: «Кто из страха совершил отречение от мира, тот подобен фимиаму, который вначале благоухает, а затем дымит». Эх! Это сказал святой Иоанн Лествичник! Там, на Синае, его именуют святым Иоанном Синаитом. Мы его именуем Лествичником по его книге, называемой «Лествица». И что же он говорит? «Кто из любви к Богу совершил отречение от мира — то есть из любви Божией, — тот к желанию прилагает желание и огонь к огню, воспламеняясь любовью Божией, служа Богу со страхом и трепетом». Таковой любит Бога до конца! И вот ум наш, трезвясь вниманием, должен наблюдать не только за помыслами, которые приходят, но и за целями, с которыми мы подвизаемся и следуем Богу. Может получиться, что мы подвизаемся, а в конце останемся ни с чем, если цель наша будет другой. Итак, целью добрых дел всегда да будет слава Божия. Ибо и великий апостол учит нас: «Едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10: 31). Итак, если человек трезвен умом, он убивает грех, когда тот еще муравей! Если бы Пресвятой Бог помог нам быть трезвенными умом и умерщвлять грех, пока он еще муравей! Ведь потом, на следующих ступенях, грех делается львом, и мы уже не можем его одолеть! Вторая и третья ступени греха Итак, первая ступень греха — делать доброе дело с плохим намерением. Вторая — делать не полностью, не совсем доброе дело. Вот один пример: подаешь милостыню, но из краденого! И говорит святой Иоанн Златоуст: «Кто приносит Богу жертву от чужих трудов, тот таков же, что и приносящий в жертву вонючего пса». Так что это делается не как должно! Третьей ступенью греха является приманка (прилог). Приближается к уму помысл, но без страсти. Женщина, скажем, или слава, деньги. Возьмем для примера только эти три. Но ничего из названного не плохо, ибо Бог вначале сотворил всё хорошим: и женщину, и славу, и деньги. Как плющ и хмель цепляются к любому растению, оказавшемуся поближе, так и к простому помыслу о вещи прицепляется страсть. И именно в этом состоит борьба человека трезвящегося — мы ведь о трезвении внимания говорим здесь! Это самая зоркая (проницательная) брань ума христианина и монаха. Все мы боремся за спасение. Но нужно отделять простые помыслы о вещах от сцепленных с делом! Не грех мне думать о женщине, ведь и в Евангелии сказано, что «кто смотрит на женщину» — не чтобы видеть ее, а — «с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 28). Как только рядом с женщиной возникла похоть — всё! Это прелюбодеяние! Я, если посмотрел на нее, не помышляя со страстью, не прелюбодей. Я могу видеть миллион женщин! Но если похотел одну из них в сердце своем, то я тут же стал прелюбодеем. Потому и говорит божественный Ефрем: «Не вводите меня в нерадение, братия мои, о грехах помышлением, будто они малы»! Если бы они не были велики, не нужно было бы, чтобы праведный Иов за 1850 лет до пришествия Христа приносил жертву за грехи помышлением своих детей, и премудрость Божия не вменяла бы в прелюбодеяние вожделение женщины и в убийство — ненависть к брату. Помыслом человек является убийцей и прелюбодеем во всякое время. Потому и говорил святой Ефрем Сирин: «Не вводите меня в нерадение!» Помысл вошел в ум, и человек переходит к воображению; с помысла начинается всякий грех. Вся борьба наша и каждого из нас, желающих спастись, в том, чтобы различать простые помыслы греха от сцепленных с делом. Ибо ранит нас не простой помысл, а тот, который соединяет нас с грехом. И тогда бесы, видя, что мы приняли греховный помысл, который есть прилог простого помысла, ведут нас дальше, на следующую ступень греха. Четвертая и пятая ступени греха Четвертая ступень греха — это сочувствие. Наша душа согласилась побеседовать с простым помыслом! Поговорить с помыслом немножечко: «Да ну, а что это такое?» И всё! Мы на четвертой ступени греха! Это состояние беседы души с грехом. На пятой ступени начинается брань: «Этот помысл нехорош; он приходит ко мне со страстью!» И брань ведется на всех дальнейших ступенях греха вплоть до отчаяния и смерти. Ум начинает бороться. «Этот помысл нехорош! Он ввел в мою душу страсть! Ты посмотри, я желаю женщину!» — или денег, или чина, или ненавижу брата. Или кто знает, какого еще оттенка будет грех в каждой из трех составных частей души. И тогда я должен быть внимателен, ибо мы говорим о трезвении. «Ну, диавол, хватит! Ты меня довел до такого!» А отсюда начинается борьба! И в борьбе этой, я говорил вам, нам надо взывать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…» Ибо слышишь, что говорит Писание? «Не выходи, Израиль, без Меня на войну, ибо будешь поражен!» Ты видел, как они пострадали от аморреев. И говорили евреи: «Господи, мы пали!» — «А разве Я не говорил вам, чтобы вы не выходили на войну без Меня?» Так и мы в борьбе с грехом будем призывать имя Господне. Как бы ты ни трезвился умом и каким бы великим мудрецом ни был, бесы погубят тебя, если ты не призываешь Христа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…» Трезвение внимания и молитва ума связаны между собой, как душа связана с телом. Трезвиться, противиться греху и призывать: «Господи Иисусе Христе…» — это духовное любомудрие! Вот такая связь существует между хранением ума, или трезвением внимания, и молитвой ума. В этой борьбе с грехом ум наш начинает войну. В эту войну вступают умы трех видов: ум диавольский, ум ангельский и ум человеческий. Человек должен трезвиться и призывать Господа Иисуса. «Пребудьте во Мне, и Я в вас, ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 4-5)! И если в этой брани христианин призывает Иисуса — он победитель! Если же полагается на себя и ленится, забывает призывать имя Господне, победителем выходит грех. Шестая ступень греха На шестой ступени возникает сомнение: «Ну, а что будет, если я чуточку соглашусь с помыслами зла, греха?» Если ты тверд и стяжал трезвение внимания, то можешь посомневаться немного, чтобы вызвать грех на борьбу, как говорится в «Невидимой брани». Ты поступаешь с ним, как кошка с мышью. Отпускаешь его и снова хватаешь. Позовешь его еще раз, затем скажешь: «Господи Иисусе Христе…» — и ты его поразил. Позовешь во второй раз, как говорится в «Невидимой брани»: «Кто трезвен умом, тот призывает грех». Вызывает его несколько раз и убивает его. Ибо бесы боятся: «Этот ум трезвен; он зовет меня, но убьет с помощью “Господи Иисусе Христе…”» И бес больше не приходит какое-то время. А немного погодя говорит: «Оставь его, сейчас он не побежден забвением; оставь его сейчас в покое! А когда задремлет умом, тогда мы и придем; не тогда, когда он зовет нас. Теперь он вызывает нас на борьбу, ибо он с Иисусом и не боится. А когда уснет, мы тогда придем!» Ибо диавол не устает, он не обливается потом. Так говорится и в «Патерике»; как разбойники, карауля дом, если услышат, что в нем разговаривают, говорят: «Они не спят. Мы не можем туда войти, ибо сейчас не сможем грабить», — так и с разбойниками-бесами. Если бесы видят, что душа находится в беседе с Христом — то есть имеет внутреннюю молитву, — они не могут войти, ибо Христос там и пожжет их! А если не слышно никакого лепета в сердце, никакой беседы со Христом, тогда они входят! Итак, в этой борьбе душа, если уступит немного, угождает на шестую ступень греха — согласие[6]. «Соглашусь. Ну и что, что побеседую с помыслами блуда, или гнева, или ненависти, или тщеславия?» И это согласие проистекает, как показывает святой Иоанн Пустынник, из самолюбия. Оно — матерь и корень сосложения и всех зол! Лишь бы всё время услаждать падаль[7], хотя бы в мыслях. Из самолюбия рождается прежде всего саможаление, а затем самощажение, за которое Спаситель назвал Петра сатаной. «Будь милостив к Себе, Господи!» — сказал Петр. «Отойди от Меня, сатана! Жалеть Себя? Я для того и пришел, чтобы пожертвовать Собой, а не чтобы щадить Себя!» (См.: Мф. 16: 23). За самощажением приходит самооправдание. «Ну и что? Но я же не могу; но я же немощен, ведь я тоже человек! Надо же и мне позволить себе что-то человеческое! Оправдай себя, человек!» За самооправданием приходит удовлетворенность собой. «Благодарю Бога, что я только на грех помышлением соглашаюсь, а не совершаю греха прямо на деле». За самооправданием приходит удовлетворенность собой и затем самодовольство. Какова его цель? Святой Максим Исповедник говорит: «Сделать душу сытой добродетелями»! Наш внутренний фарисей что говорит? Как тот в храме: «Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, и не как этот мытарь» (ср.: Мф. 18: 11)… Удовлетворенность собой говорит: «Благодарю Бога, что я только соглашаюсь с помыслом, а другие ведь совершают грех на деле!» И что это такое? Ты видел, какой диавол философ? Какой он богослов? Чтобы заполучить тебя этой удовлетворенностью и чтобы ты сказал, что грех твой, если он дошел только до сосложения или сочувствия, — это ничего! А об этой удовлетворенности, когда душа довольна своим состоянием, вот что говорит Евангелие: «Блаженны алчущие и жаждущие правды» (Мф. 5: 6). Во всякий час эта жажда и алкание добродетели! А удовлетворенность собой есть грех, ветвь самолюбия, ибо делает человека сытым добродетелью. Благодарю Тебя, Господи… Внутренний фарисей изнутри говорит ему: «А все-таки что-то в тебе есть! Ты все-таки не самый плохой человек!» Из удовлетворенности собой человек тотчас начинает трубить о себе. Ибо диавол выставляет его добродетели напоказ: «Ты сделал так-то и так-то!» А потом самохвальство, а потом самодовольство. Он доволен своим состоянием. А из самодовольства рождается самомнение: «Да, я нечто!» А из самомнения он начинает воображать о себе. Воображает, будто он нечто! Из воображения о себе рождается самоуважение. Он уважает себя. «Я! Да ты что? Не трогай меня, а то я разобьюсь! Ты что, тронул меня?» Из уважения к себе рождается надменность. За надменностью следует самопочитание: «Мне положено, потому что я нечто!» За самопочитанием приходит уверенность в себе, затем опора на свои силы, затем самонадеянность, а затем возникает нечувствие и окаменение сердца, которое есть смерть души, — и у меня нет времени, чтобы рассказать вам обо всех них. Вот как воздействует на нас самолюбие. И это происходит именно тогда, когда ум спит и не имеет трезвения внимания. Ибо когда трезвится, он всегда произносит: «Господи Иисусе Христе…» или размышляет об иных духовных вещах. И тогда он смиряется, ибо познаёт свою немощь. А тут что происходит? При сосложении ум наш согласился с помыслом, полученным от диавола, который находится там. Он видит, что ум теперь или блудит, или грезит о тщеславии, или мечтает о деньгах или о чем-нибудь еще. Душа, если она согласилась, беседует с любым грехом. Завершая эти немногие слова, помолимся Преблагому Богу и Всещедрому Спасителю нашему, да ниспошлет Он нам Свою милость и щедроты, всем нам, живущим здесь, и всем право верующим, внимательно проводящим свою жизнь. Не будем забывать Его Божественных слов, убеждающих нас всегда трезвиться и бодрствовать, как написано в Святом Евангелии: «Чтобы, придя внезапно, Он не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13: 36–37)! Архимандрит Клеопа (Илие)

|

Бог не творит людей предопределёнными к преуспеянию или к неуспеху. Тот, у кого нет любочестия, не преуспеет сам — какой бы путь он ни избрал. Тогда как человек любочестный преуспевает, где бы ни оказался, поскольку с ним пребывает Божественная Благодать.

|

Старайся жить в присутствии ангела-хранителя - и увидишь, как дивно Он все устроит. Будь повнимательнее к себе и построже. Об исполнении всех правил не горюй. Исполнил - Слава Богу! Не исполнил - прости, Господи! Сообразуй все не только с требованиями, но и со своим самочувствием физическим и духовным. Нас спасает Спаситель наш, а не наши подвиги и труды.

|

Смысл жизни не в том , чтобы делать то, что нравится, а в том, чтобы с любовью делать то, что должен. Благословенно все, что делает человека кротким, какой бы ценой это ни достигалось. Некоторые люди не могут переносить славу. Даже небольшое отличие уже кружит им голову. А духовная гордость иссушает. Мы не знаем, скольким страданиям и горестям достойных мужей и жен обязаны. Лучшие мысли, богатые уроки, самые чудесные песни, которые пришли к нам из прошлого, — это плоды боли, немощи и страдания. Мы не должны забывать, что искупление человечества пришло к нам с Крестом Сына Божия. Плоды земных страданий могут казаться горькими на вкус, но только ими питается душа человека. Древнее предание рассказывает, как всю Страстную седмицу на алтаре лежал терновый венец, но в утро Пасхи он был найден превратившимся в венок из благоухающих роз — каждая колючка превратилась в розу. Так и венцы земных страданий в тепле Божественной любви превращаются в сады роз. Нет ни одного человека, которого не терзали бы его шипы. У кого-то это может быть телесная слабость или немощность. Какой-нибудь молодой человек считает невыносимым место, где он работает: люди, с которыми он общается на службе, "суть плоть" (Быт., 6, 3). Он среди них единственный христианин, и они делают все, чтобы помешать ему сохранить свою веру. Но, может быть, Бог как раз и назначил ему быть в таком месте и этот человек как раз и нуждается в таком враждебном окружении, чтобы проявились его лучшие черты. Или, может быть, Богу он нужен для свидетельства в этом месте. Сознание того, что здесь он единственный верный Господу, налагает великую ответственность на этого человека. Он не может уйти из этого места, его долг — остаться там и вынести все испытания или для очищения своей собственной жизни, или ради Христа, чтобы быть Его исповедником. Имея Божественный дух в себе, возможно правдиво свидетельствовать и пред Богом, и пред всем миром. Иметь в себе Дух Божий, Сокровище благих, очищающий нас от всякой скверны и все исполняющий, — вот величайшая честь, которую Небо может оказать кому-либо в этом мире. Но опасно, когда мы сами начинаем сознавать, что живем праведно, что от наших лиц исходит сияние, что работа, которую мы делаем, угодна Богу! Моисей 40 дней был с Господом на горе, а когда сошел вниз, к людям, они увидели, что лицо его светится. Люди видели это, а он нет (Исх., 34, 29). Секрет его величия — в его смирении, забвении того, что от его лица исходит сияние. Если бы он осознал великое чудо, которое видели другие, великолепие бы увяло. Сила обожения — в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех, в который могут впасть деятельные, думающие, приносящие много пользы христиане, — это духовная гордость. Когда мы думаем об этом, легко можно понять опасность, которой подвергся святой Павел после своего замечательного духовного возвышения. И неудивительно, что ему было послано мучительное испытание для того, чтобы уравновесить духовный взлет и одновременно приблизить его к земле. Давайте поэтому не удивляться, что и нам, после того как мы испытали величайшую милость, посылается и испытание, чтобы мы не теряли смирения. Святой Павел говорил, что рад своему испытанию. Но вначале он не радовался, а молил Небеса освободить его от этого. Когда Господь вразумил его, что это испытание для него — благословение, что оно послано для укрепления и нужно ему, он больше не переживал, принял его и больше не жаловался. Это — единственный и правильный способ, как нужно поступать в любой неприятной, болезненной ситуации, которую мы не можем изменить. Есть много таких людей, которые настолько заняты собой, что на Христа у них не остается времени. Если бы только они могли освободиться от своего эгоизма, Бог наполнил бы их Самим Собой, и они приобрели бы необыкновенную силу творить добро в мире. Христианство учит нас не только тому, что каждый их нас должен жить так, чтобы спасти свою душу, но что каждый должен также стремиться сделать для ближнего все, что в его силах. Мы не можем полностью в должной мере следовать этому учению, так как сила сильнейшего из людей в присутствии безграничной мощи и безграничной мудрости кажется слабостью, затмеваются самые зоркие глаза людей. Не каждый из нас может стремиться к высшему, так как свет и сила даются на в качестве идеала. Но ни к чему другому стремиться не следует. Мы должны быть не только хорошими, но и сильными. Мы должны быть не только высоконравственными, но и мужественными. Мы должны думать о возвышенном и понуждать себя. В Священном Писании не написано, что мы должны быть только простыми, как голуби. Там написано также, что мы должны быть мудрыми, как змеи. Опыт, не соединенный с совестью, делает опытного человека в социальном плане диким зверем, который нападает на сородичей и поэтому должен быть изгнан. Мягкость и доброта, не соединенные с силой и решительностью, почти бессильны творить добро. В самом слове "мужество" есть что-то, что говорит о почти неискоренимой любви к героическому в сердце человека. Но, может быть, самое истинное мужество — это часто менее героическое, но более напряженное и деловое, чем мы склонны представлять. Это главным образом выполнение очень мелких дел, вся ценность которых — в том, что делать их можно только с верой в Бога: скрывать свое настроение, не говорить ни слова о своих огорчениях, взять на себя ношу прежде, чем ее возьмут другие, прощать другим, но не прощать себе. Для большинства из нас главное искушение — это потеря мужества, главное испытание наших сил — в монотонном ряде неудач, в раздражающей череде прозаических трудностей. Нас изматывает дистанция, а не темп. Двигаться вперед, выбирая правильный путь, пробираться к слабо мерцающему свету и никогда не сомневаться в высшей ценности добра, даже в малейших его проявлениях, — это обычная задача жизни многих, и, выполняя ее, люди показывают, чего они стоят. Есть люди верующие, но почти ничего не делающие. Тех же, кто истинно любит Христа, отличает именно действие. Другие слушают, а эти

делают. Угоден Христу тот, кто выполняет Его волю. Его последователи посылаются в мир не просто знать, верить, сделать из Его имени профессию, мечтать, но — действовать. Мессию в Ветхом Завете много раз называют Слугой Божиим. Служение — это Божественное. Если бы только мы внесли этот закон служения в нашу домашнюю жизнь, это сделало бы нас внимательными ко всем, а дома наши превратило бы в места Божественной любви. Если бы мы научились так служить, как Христос, то стали бы думать не о том, как получить какую-то помощь, внимание и поддержку от других, но о том, как другим принести добро и пользу. Христос знает, что в сердце человека. Когда Он смотрит на нас, Он видит не только, какие мы, но и какими мы можем стать. Христос смотрит на молодую жизнь, стоящую пред Ним, и видит в ней под внешней непривлекательностью великолепную зрелость и призывает ее к воплощению. Господь всегда видит лучшее в человеке. Он видел возможность добра, которая скрывалась в мытаре за всей его жадностью и бесчестностью, и Он призвал его стать одним из Своих друзей. В каждом, кто появлялся с Ним рядом, Он видел возможность выявить что-то хорошее. Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, если мы хотим вдохновлять людей на развитие лучших их качеств. Богу не нужна помощь, чтобы раскрывать Его бутоны и давать цвести Его розам. Бутоны должны раскрываться и розы цвести естественным путем, — путем, который определил Господь. Заставлять их цвести раньше времени значило бы погубить их. Мы должны быть максимально осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь других людей, особенно детей. Насилие может принести непоправимый вред. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить духовную жизнь других, — это дать им атмосферу любви и чистоты. Один из первых секретов умения помогать — это способность ободрять других. Ты думаешь, что не можешь добиться многого в жизни, не можешь сделать ничего хорошего, ничего прекрасного. Тебе кажется, что и твои друзья думают так же, и тебя охватывает безнадежное чувство собственной незначительности. Потом приходит кто-то, кто видит твои способности, чей взгляд ловит драгоценные проблески твоей души, кто видит в твоей жизни возможности, о которых ты никогда не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты понимаешь, что это для тебя значит. Любовь Христа к Симону, высказанная Им, и Его ободрение, стали для него началом новой жизни. Господь поверил в него, и это наполнило его упованием. Христос видит в нас возможную красоту характера и возможную силу для служения и сразу же стремится показать нам спрятанные в нас сокровища. Это не всегда легко, а иногда очень трудно. Кто перестает помогать другим, становится обузой и для себя. Мы сами не знаем, как мы можем ободрить и вселить силу в других людей мирным, спокойным выражением лица, когда проходим среди людей. Лицо, озаренное радостью, сияющее светом веры, для всех, кто его видит, — свидетельство любви и мира и силы Христа. Всегда найдется кто-нибудь недобрый или не понимающий нас, кто-нибудь, кто говорит резкие слова, оскорбляющие наши чувства. Люди думают, что мягкость и терпение по отношению к несправедливости, — это знак слабости. Нет, это означает силу. Это то, к чему должны стремиться христиане в жизни личной. Самопожертвование — это чистая, святая, действенная добродетель, которая увенчивает и освящает человеческую душу. Никогда человек не бывает так прекрасен, как во время молитвы о своем прощении или прощении другого. Быть неправильно понятым даже теми, кого любишь, — это крест и горечь жизни... Это самое жестокое испытание для преданности. Это то, что должно было чаще всего ранить сердце Сына Человеческого... Увы! Никогда не отступать, никогда не проявлять холодности, быть терпеливым, сочувствовать, выказывать нежность. Искать распускающийся цветок и раскрывающееся сердце... Всегда надеяться, как и Бог. Всегда любить — это долг. Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг сама по себе, но требует времени и постоянного попечения. Чем ближе душа приближается к Божественному Вечному Источнику Любви, тем полнее раскрываются обязательства священной человеческой любви, и тем острее укоры совести за пренебрежение к малейшим из них. Господь требует любви не только как прекрасного чувства, а любви, пронизывающей всю повседневную жизнь, влияющей на отношения со всеми людьми. Сердце христианина должно быть кладезем, вмещающим милость Божию и дающим только любовь, а не горечь и озлобление. Каждый христианин должен пресекать злословие. Мы сами должны быть честными и смотреть, чтобы честными были другие. Мы должны быть любящими, искренними, святыми. Пусть на примере нашей жизни ближние увидят, что вера — это нечто большее, чем учение или соблюдение обрядов. Доброта — ключ человеческого сердца. Иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа, — солнечная и радостная. Радость — это отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа, запавшее в сердце. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости — силу. Оно заставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин терпеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь — красоту. Быть великим — значит быть счастливым — это одно из ошибочных мнений, которого придерживалась почти во все времена большая часть человечества. Быть добрым — значит быть счастливым — вот тайна, доступная тем немногим мудрым и добродетельным, которые являются украшением ближних и Отечества. (Романова Александра Феодоровна, страстотерпица, государыня императрица. Дивный свет: Дневниковые записи, переписка, жизнеописание).

|

Нам следует самоукорение, а не отчаяние (старец Паисий Святогорец) 10 июля 2011. Разместил: Редакция М3Р  — Геронда, но разве легко глубоко осознать свою греховность, находясь в начале духовного пути? — Когда мы находимся в начале нашей духовной жизни, Бог по Своей любви не попускает нам осознать нашу греховность, чтобы мы не согнулись [под ее тяжестью]. Некоторые любочестные и чуткие души не смогли бы перенести осознание своей греховности и терпели бы вред. Таким образом, Бог ослепляет наши глаза и мы не видим всех наших прегрешений вместе. К примеру, рукав нашей одежды может быть испачкан в птичьем помете, а мы, глядя на него, будем думать, что это не помет, а цветочные лепестки. Однако, когда мы преуспеваем в нашей духовной борьбе, Бог потихоньку попускает нам видеть наши ошибки. Одновременно с этим Он дает нам и силу для того, что бы мы подвизались и эти ошибки исправляли. Если отсутствует опыт, то тонкая работа не на пользу. То же самое происходит и с осознанием благодеяний Божиих. Если бы человек, находясь в начале своей духовной жизни, видел благодеяния Божии, то у него началось бы духовное кровоизлияние, потому что, видя благодеяния Божии и осознавая свою неблагодарность за них, человек страдает, тает. — Геронда, а я не вижу своих ошибок, и мое сердце подобно камню. — Иногда Бог попускает нашим глазам не видеть наших ошибок, а нашему сердцу — быть камнем, потому что в противном случае диавол может низвергнуть нас в отчаяние. Человек должен относиться к своей греховности с рассуждением. Покаяние, в котором присутствует душевное терзание и отчаяние, — не от Бога, в таком покаянии накрутил своим хвостиком тангалашка. Человек должен быть внимательным, потому что диавол, подловив его "справа" — на покаянии, может бросить его "влево" — в печаль и отчаяние. Диавол хочет сломать человека — душевно и телесно — и привести его в негодность. То есть он приносит другое сокрушение — исполненное душевной тревоги, для того что бы сокрушить этим сокрушением человека. К примеру, диавол может сказать человеку: "Ты такой великий грешник, что не спасешься". Делая вид, что заботится о душе человека, диавол ввергает его в душевную тревогу и отчаяние! Так зачем же позволять диаволу делать все, что он хочет? Когда диавол говорит тебе: "Ты грешница", отвечай ему: "Ну а тебе-то какое до этого дело? Я скажу, что я грешница, когда захочу этого сама, а не тогда, когда этого захочешь ты". — Геронда, а в чем причина того, что душу часто посещает уныние? — Уныние и душевная тяжесть обычно имеют свою причину в угрызениях совести, которые происходят оттого, что человек излишне чувствителен. В этом случае человеку необходимо поисповедоваться, чтобы быть в состоянии получить помощь от духовника. Ведь если человек излишне чувствителен, то прегрешение, которое он совершил, может быть очень маленьким, однако враг увеличивает это прегрешение в глазах такого человека. Он показывает ему это прегрешение через микроскоп, для того чтобы низвергнуть человека в отчаяние и привести в негодность. К примеру, диавол может внушить такому излишне чувствительному человеку, что он якобы очень огорчил своих ближних, что он создал им трудности и тому подобное. Таким образом диавол ввергает человека в расстройство, которое превосходит его силу. Однако если диавол действительно заботится о благе нашей души, то почему он не идет искушать [будить] совесть бесчувственного человека? Но где там: человеку бесчувственному — для того чтобы он не пришел в чувство — диавол внушает считать его большой грех ничего не значащим. Человек должен познать себя таким, каков он есть в действительности, а не таким, каким представляет его в собственных глазах враг — диавол. Ведь диавола заботит одно: как бы сделать нам зло. Человек никогда не должен отчаиваться — только бы у него было покаяние, потому что и грехи его меньше, чем грехи диавола, и смягчающие вину обстоятельства у него есть — ведь он создан из земли, но, будучи невнимательным, поскользнулся и испачкался грязью. Для того чтобы духовная борьба была правильной, мы должны вращать колесо [нашей духовной машины] в сторону, противоположную той, куда его крутит диавол. Диавол внушает нам, что мы якобы что-то из себя представляем? Нам надо возделывать в себе самоукорение. Внушает, что мы не представляем из себя ничего? Будем говорить: "Бог меня помилует". Если человек ведет себя таким образом — с простотой, доверием Богу и упованием на Него, то в его жизнь входит покаяние, смирение и он восходит на духовные высоты. — Геронда, стало быть, самоукорение не помогает в духовной борьбе? — Помогает, однако требуется рассуждение. К примеру, человек может говорить самому себе: "Ах ты, бестолочь такая...." Однако укорять себя надо со смирением, для того, чтобы посмеяться над диаволом, а также с мужеством, а не с чувством собственного злополучия. Нам необходимо самоукорение, а не отчаяние. Если человек верит в то, что он не делает ничего доброго; если — в добром смысле этого слова — он отчаивается в себе, в своем "я"; если он верит в то, что своими делами он постоянно прибавляет нули к нулям, и при этом продолжает свою духовную борьбу с надеждой на Бога — это признак того, что он достиг духовной зрелости. В этом случае Благий Бог, увидев нули его благого произволения, пожалеет его и поставит в начале этих нулей единицу. Таким образом, его нули поднимутся в цене, и он станет духовно богатым. В смиренном состоянии разочарования в себе кроется доброе духовное состояние.

|

DataLife Engine > Религия, Публикации, Православие, Паисий Святогорец > После исповеди (старец Паисий Святогорец)

После исповеди (старец Паисий Святогорец) 27 марта 2011. Разместил: Dimitri  — Геронда, оправдано ли после исповеди ощущать на душе какую-то тяжесть? — Геронда, оправдано ли после исповеди ощущать на душе какую-то тяжесть?

— Зачем ощущать какую-то тяжесть? Правильной исповедью все старое стирается. Открываются новые "кредитные книги". Приходит Благодать Божия, и человек полностью меняется. Пропадают смущение, озлобленность, душевная тревога, и приходят тишина, умиротворение. Это изменение настолько заметно даже внешне, что я советую некоторым людям сфотографироваться до исповеди и после нее, чтобы они тоже уверились в этом добром изменении, происшедшем с ними. Ведь внутреннее духовное состояние человека отображается на его лице. Таинства Церкви совершают чудеса. Приближаясь к Богочеловеку Иисусу Христу, человек и сам становится богом [по Благодати], вследствие чего он излучает свет и Божественная Благодать выдает его другим.

— Геронда, то есть сразу же после искренней исповеди покаявшийся чувствует радость?

— Не всегда. Сначала можно не почувствовать радости, но потом радость потихоньку будет рождаться у тебя внутри. После исповеди покаявшемуся необходимо любочестное признание [того, что Бог оказал ему милость]. Нужно чувствовать себя так, как человек, которому простили его долг, и он от любочестия чувствует себя благодарным и обязанным своему благодетелю. Благодари Бога, но одновременно с этим переживай псаломские слова: "...беззако?ние мое? а?з зна?ю и гре?х мо?й пре?до мно?ю е?сть вы?ну" [1], для того чтобы не дать себе воли и не впасть снова в те же самые грехи.

— Геронда, я где-то читала, что в будущей жизни бесы будут мучить нас даже за один злой помысл, который мы не поисповедовали.

— Гляди, когда, покаявшись и не имея намерения что-то скрыть, человек скажет духовнику о том, что он помнит, то вопрос закрыт — тангалашки не имеют над ним никакой власти. Однако если он не поисповедует какие-то из своих грехов сознательно, то за эти грехи будет мучиться в жизни иной.

— Геронда, если человек, поисповедовавшись в своих юношеских грехах, снова думает о них и мучается, то такое отношение ко грехам правильное?

— Если, сильно сокрушаясь о своих юношеских грехах, человек их поисповедовал, то причины для страданий нет, поскольку, с того момента как он сказал об этих грехах на исповеди, Бог их ему простил. После этого не нужно расковыривать свои старые, особенно плотские грехи, поскольку, делая это, можно повредиться. К примеру, во время боя рядом с солдатом падает граната, однако Бог хранит этого солдата, и граната не разрывается. Но вот бой закончился, солдат находит неразорвавшуюся гранату, берет ее в руки, начинает раскручивать, с любопытством рассматривать — и в итоге граната разрывает его в клочки не в бою, а после него.

http://3rm.info/4759-posle-ispovedi-starec-paisij-svyatogorec.html

|

Подвижничество и прелесть (старец Паисий Святогорец) 26 июня 2011. Разместил: Редакция М3Р  — Геронда, я боюсь прелести. — Правильно делаешь. Тот, кто боится прелести, не впадает в прелесть, потому что такой человек, будучи внимательным, исповедует [Старцу] все свои помыслы. Он не скрывает ничего и таким образом получает помощь. — Геронда, а что такое предрасположенность к прелести? — Быть предрасположенным к прелести — значит иметь идею о том, что ты что-то из себя представляешь, и показывать другим то, что ты занимаешься каким-то деланием. Быть предрасположенным к прелести — значит считать, что ты достигла духовной меры, поскольку, к примеру, совершаешь какой-то подвиг, а о других думать, что они еще не уяснили смысла духовной жизни, и вести себя с ними гордо. Если человек эгоистично насилует себя в подвижничестве, желая достичь меры какого-то святого и того, чтобы другие им восхищались, — то это начало прелести. Одно дело — принуждать, а другое — насиловать себя в подвиге. Как-то раз я сказал одному человеку: "Будь внимательным, чтобы не впасть в прелесть из-за неправильного отношения к духовной жизни. Ты находишься в духовной опасности". — "Я впаду в прелесть? — возмутился он. — Да я даже мяса и то не ем!" Между тем этот человек не ходил даже на исповедь. Свои грехи он "исповедовал" иконе. "Да православный ты или протестант? — спросил я его. — В какой книге ты прочитал, что так надо исповедоваться?" — "А что? — спрашивает он меня. — Разве Христос меня не слышит?" Понимаешь, что творится! — Геронда, помогает ли телесный подвиг в борьбе против страстей? — Если телесный подвиг используется для того, чтобы побороть страсти, то помогает. Тело смиряется, и плоть подчиняется духу. Однако если кто-то занимается "сухим" подвижничеством [1], то в результате у него создаются иллюзии. Ведь подвижничество такого рода культивирует душевные страсти, развивает гордость, приумножает самоуверенность и ведет к прелести. Тогда, глядя на свое "сухое" подвижничество, человек приходит к выводам о своем духовном преуспеянии. "Я занимаюсь таким-то и таким-то телесным деланием, — гордится он. — А вот такой-то брат в этом отношении хромает. Я уже дошел до меры такого-то святого, а другого святого я уже превзошел..." — и он приумножает свои посты и бдения. Однако весь совершаемый им подвиг вылетает в трубу, потому что человек совершает его не с целью отсечь страсти, а для того, чтобы получить эгоистичное удовлетворение. Я был знаком с одним монахом, который от гордости занимался телесным деланием, и его помысл говорил ему, что он великий аскет. Он дошел уже до ручки: не ел, совсем не стирал одежду и лежал в страшном смраде и грязи. От грязи его одежда совсем сгнила. Как-то я взял его одежду, чтобы ее постирать. Но что там было стирать! Однажды он сказал мне: "Преподобного Иоанна Кущника [2] я уже оставил позади". — "Да что ж ты, — говорю, — несешь? По-твоему, святой Иоанн Кущник достиг святости через грязь?" Прошло еще несколько дней, он снова пришел ко мне и заявил: "Преподобного Максима Кавсокаливита [3] я тоже оставил позади". — "То есть как же это ты его оставил позади?" — спросил я. "Да как, — отвечает, — очень просто: кручусь как волчок по Святой Афонской Горе!" — "Ну ты, — говорю, — даешь! Преподобный Максим достиг состояния бестелесных и летал, а не крутился, как ты — волчком!" Потом этот человек стал "возделывать" в себе память смертную и в помысле внушал себе: "Сейчас я нахожусь в аду". Прошло еще немного времени, и он — якобы для того чтобы смириться — начал говорить: "Сейчас я стал диаволом, стал сатаной и пойду собирать своих приверженцев". Таким вот образом этот человек впал в прелесть. _______________________________________ 1) "Сухими" Старец называл подвижничество, аскезу, которые совершаются как самоцель, а не как средство для очищения сердца и достижения совершенства во Христе.

2) Память преподобного Иоанна Кущника совершается 15 января.

3) Память преподобного Максима Кавсокаливита совершается 13 января.

|

|

|