|

Category:

русский язык

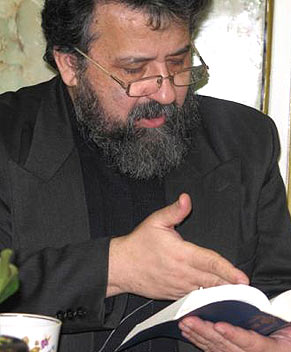

Беседа с писателем Василием Ирзабековым  Для Фазиля (в святом крещении Василия) Давид оглы Ирзабекова русский язык стал не просто родным и сферой профессиональной деятельности, а сакральным зеркалом, в котором он рассмотрел великий народ. В своей книге «Тайна русского слова», рекомендованной для чтения в средних классах общеобразовательной школы, Василий Давидович Ирзабеков раскрыл настоящие сокровища «великого и могучего», мимо которых многие из нас проходят безразлично. О том, почему важно хранить чистоту языка, какую роль язык играет сегодня, почему люди должны ему служить, Василий Давидович Ирзабеков рассказывает сайту «Православие.Ru». Для Фазиля (в святом крещении Василия) Давид оглы Ирзабекова русский язык стал не просто родным и сферой профессиональной деятельности, а сакральным зеркалом, в котором он рассмотрел великий народ. В своей книге «Тайна русского слова», рекомендованной для чтения в средних классах общеобразовательной школы, Василий Давидович Ирзабеков раскрыл настоящие сокровища «великого и могучего», мимо которых многие из нас проходят безразлично. О том, почему важно хранить чистоту языка, какую роль язык играет сегодня, почему люди должны ему служить, Василий Давидович Ирзабеков рассказывает сайту «Православие.Ru». *** – Василий Давидович, сегодня русский язык такой же великий и могучий, как он был раньше? – Конечно, он всегда был и есть такой. С годами к человеку приходит понимание, что с языком на самом деле ничего не происходит. Все изменения происходят с нами, носителями языка. Язык – это такое сакральное зеркало, в котором в каждый момент истории отражаются вся нация и каждый из нас. Еще язык – это имя Бога, как мы читаем в Евангелии: «В начале было Слово», то есть Христос. Я сам год от года милостью Божией меняюсь. И если раньше, заканчивая лекцию, обращался к своим слушателям независимо от того, какая это была аудитория – школьники, студенты, заключенные, больные, – с призывом защищать и беречь язык, спасать его, то с годами понимаешь, что это он, язык, нас спасает и сберегает. А еще сохраняет нацию и веру. А мы должны служить языку. – Каким образом? – Не предавать его. Блюсти чистоту собственной души, а через это чистоту языка. Потому что на том суде, который ожидает всех – и верующих, и неверующих, речь будет идти о сохранности души. И оказывается, что ее чистота неразрывно связана с чистотой языка. И когда в нас звучит чистый язык – это отражение нашей души. Словарный запас отдельно взятого человека тоже замечательный показатель личности человека. Словарный запас А.С. Пушкина составляет 313 тысяч слов, а у М.Ю. Лермонтова – 326 тысяч слов! – Но мы ведь не знаем, какой словарный запас был у святых, многие из которых были молчальниками. Но они же тоже личности с большой буквы! – Я тоже задавал себе этот вопрос. Увы, мы часто воспринимаем язык как устную речь. Если святые не произносили слов, то это не значит, что у них внутри не звучала речь. А молитвы? Просто мы не слышим эту речь. Разве глухонемые люди не являются носителями языка? В силу того, что я принял веру в зрелом возрасте, я часто обращаю внимание на такие вещи, которые другим кажутся привычными. Можно слышать, а можно расслышать. В одной из молитв, обращенных к Богородице, есть такие слова: «Яко Начальника тишины родила еси». Когда я впервые расслышал это, то остановился пораженный. В начале Евангелия от Иоанна Бог именуется «Словом», а тут – «Начальником тишины». Как это состыковывается? Так вот, святые приуготовляют себя к этой Божественной тишине. Просто мы, убогие, часто воспринимаем тишину – даже есть выражение «зловещая тишина» – как смятение, если вдруг на какое-то время перестает звучать телевизор или радио. Точно так же, как моряки боятся на море штиля, потому что он бывает перед грозой. А природа такого восприятия в том, что у нас нет внутренней культуры постоянного рассмотрения сердца, нет вот этого внутреннего непрерывного диалога с Богом. Безмолвие – это божественная тишина. Вот этот феномен, когда человек постоянно с Богом. Но мы утрачиваем это состояние, отсюда и появляются такие речевые обороты, как «я не в духе». А почему ты не в духе? Да вот с утра по телефону поговорил, а чай остыл за это время, а потом вода в душе не такая была… Бред! Для святых быть в духе – это нормальное состояние. А мы швыряемся такими словами и девальвируем высокие понятия. – Как язык определяет менталитет отдельного человека и нации? – Я подниму этот вопрос выше: язык не только определяет менталитет нации, в нем заложен код этой нации, ее «путевка». Простите за грубую, но доходчивую аналогию. Водителю выписывают путевой лист, но он может поехать халтурить «налево». В языке заложен вектор развития народа. Русский язык в этом плане совершенно удивителен. Безбожных языков нет, но в мире полно безбожных людей, которые могут быть даже лауреатами Нобелевской премии, выдающимися писателями, абсолютно при этом не осознавая, что этот талант им дал Бог. Святые говорят, что талант – это поручение от Бога. К примеру, я считаю М. Горького талантливым писателем, а мне возражают, что у него вот такие произведения. Мой ответ: и такие, и иные, не вы будете отвечать за них, а он. Каждый язык дан Богом. Вот есть племена, у которых язык состоит из 400 слов. С нашей точки зрения, это убожество, а для них «выше крыши», потому что там есть все, что необходимо для их жизни. Но поразительно не это, а то, что даже в таком скудном языке есть понятие Бога. Мой родной азербайджанский язык соткан из Ветхого завета, а русский язык – из Нового Завета. И вот главный вопрос отсюда, оправдает ли нация тот вектор, который ей определен? Мы понимаем, что русские сегодня – это суперэтнос. Но если понятие «русский» замыкается только как биологическое, то это тупиковый путь. О чем тогда говорить? Почему первый и самый лучший толковый словарь живого великорусского языка был создан Владимиром Ивановичем Далем, у которого не было ни капли русской крови? Не случайно «русский» – единственное название национальности в нашем языке, отвечающее на вопрос «какой?», все остальные отвечают на вопрос «кто?». – Что за процесс происходит, когда носители языка перестают его уважать, начинают его засорять? – Это всегда неизбежно связано с искажением души народа. Посмотрите, кто так разговаривает! Для меня, как и для многих людей, символом русского интеллигента в чеховском понимании является Дмитрий Сергеевич Лихачев. А.П. Чехов написал, что интеллигентному человеку бывает стыдно даже перед собакой. Вы можете представить Лихачева матерящимся? А он, между прочим, в Соловках сидел. Вот ушел этот человек, и образовалась пустота. Мне много пишут. Одна женщина написала про свою соседку, которая полжизни просидела в лагерях, но никогда не ругалась матом. Для нее удержаться от сквернословия, сохранить чистым язык было способом не опуститься, сберечь душу. Всегда важен прецедент: один раз – и покатился. Я не случайно привел в пример Лихачева. Вот Толстой Лев Николаевич, которого очень люблю и жалею. Не мое дело предавать его анафеме. Он сам отделил себя от Церкви, а не она его от себя. У него есть разные произведения: и «Крейцерова соната», и «Война и мир», и «Севастопольские рассказы». Писатель – это зеркало. Толстому поклонялись миллионы русских людей. К.П. Победоносцев в письме С.А. Рачинскому писал, что вся интеллигенция поклоняется Толстому. Не Христу! Как в такой ситуации могла не случиться революция, когда вся нация поклонялась не Христу с его 2000-летней историей на Земле, когда была нарушена заповедь «не сотвори себе кумира»? Поэтому когда Ленин говорил, что «Толстой – зеркало русской революции», то он не просто имел в виду, что он ее предтеча, сделал все, чтобы она случилась. Вот какую силу имеет слово. Чуть-чуть скажи Толстой по-другому, и вектор изменился бы. Вот почему такая большая ответственность лежит на писателях. Горький в юности очень хотел с Толстым встретиться. Он приехал в Ясную поляну. И вот встреча Горького, который хоть и вышел из низов общества, но всегда преклонялся перед культурой, и графа Толстого. Горькому после нескольких минут этой встречи захотелось убежать, потому что Толстой ругался матом. Рассказывал грязные, похабные анекдоты. Горький, которого этим было не удивить, пишет, что был глубоко оскорблен тем, что Толстой думал, что он не знает другого языка. Вот еще одна интересная функция языка: как я к тебе отношусь, так я с тобой и разговариваю. Мне много пришлось общаться с богемой. Среди людей искусства, конечно, есть воцерковленные люди, но их все же мало. Когда я в молодости только начинал трудиться, первой моей работой была должность помощника режиссера на телевидении. Я был шокирован, что люди искусства разговаривают, как граф Толстой говорил с Горьким. Потому что вся интеллигенция поклоняется Толстому. – До сих пор? – Надо понять период, когда закладывалась нынешняя интеллигенция – еще во времена Толстого. И такое поведение считалось хорошей манерой. Речь человека – это показатель его истинной культуры. Сегодня утрачен первоначальный смысл слова «культура», а это все-таки миссия. Поэтому когда человек приходит в православный храм, то самую высокую культуру он видит там, потому что там самая высокая миссия. – Почему раньше носителем языка были книги, и советские люди считались самыми читающими в мире, а сегодня носителем языка является телевизор, откуда ругаются матом? – Раньше был «железный занавес», который, по сути, был санитарным кордоном. Какие-то вещи не проникали в страну, но и зараза не проникала. А зараза она и есть зараза: есть духовная, есть микробная. Сегодня люди уже боятся селиться в дома, где живут выходцы из Средней Азии, потому что отмечены случаи полиомиелита. Я не могу согласиться с той небольшой частью православных людей, которые предают телевидение анафеме. Если мы предаем телевидение анафеме, то уподобляемся пензенским затворникам, которые «спасались» под землей. Давайте представим, что какая-то часть православных перестанет смотреть телевизор. Какая это часть? Ничтожная. Я православный, но я смотрю телевизор, и работа моя связана с телевидением. То, что люди во всем мире перестали читать, надо принять как факт. Это данность. И есть понятие картинки, которая востребована. В одиночку не спасаются, поэтому есть только один выход – исправлять телевидение. Телевизор должен стать миссионером и катехизатором. И если несколько лет назад это могло было быть только благими пожеланиями, то сегодня уже есть несколько подобных телеканалов. Вот уже год лично я сотрудничаю с телеканалом «Радость моя», где вышел цикл моих телепередач. Канал вещает 24 часа в сутки, названием взяты слова преподобного Серафима Саровского. Канал существует уже три года, намеренно не называя себя православным, чтобы быть «ловцом человеков». Зайдите к ним на сайт и увидите такой информационный поток! У них большая география и широкая аудитория. Вот пример хорошего телеканала. А есть еще телеканалы «Союз», «Спас». И работать на таком телеканале очень трудно, потому что есть соревновательность между коммерческими каналами, и надо держать планку. – Слову сегодня очень тяжело конкурировать с картинкой? – Картинка сегодня занимает очень важное место в нашей жизни. Детский психолог рассказывала мне поразительную историю про один эксперимент. Маленьким детям, нашим, не за границей, предложили на выбор смотреть сказку или мультфильмы без звука или же, наоборот, слушать их без изображения. Догадываетесь, какой был результат? Большинство детей потребовало картинку. Секрет прост: когда мы слышим незнакомый текст, у нас начинает усиленно работать воображение. Это труд, к которому мы привыкли и не замечаем. А мозг нынешних детей не хочет трудиться. Я уже не говорю про клиповое мышление. Я специально смотрю эти «поганые» фильмы, потому что встречаюсь с невоцерковленными школьниками и студентами – той аудиторией, куда не каждый любит ходить: это все равно что в клетку с тиграми зайти, но это наши «тигры». Они тебя пробуют на зубок, но к ним не надо спускаться, как Заратустра, с высоких гор. Или как Г. Флобер, считавший, что писатель должен жить в башне из слоновой кости. Если так, то тебя не примут, и никакого диалога не получится. Я должен понимать, чем они живут, что считают искусством. – Каково с молодежью общаться? – Радостно. Они со мной говорят на другом языке и сами потом это чувствуют. Моя задача – показать им самих себя. В жизни бывают добрые слова, которые никогда не забываешь. Такими для меня были слова знакомого, который вместе с сыном работает на оптовом книжном складе. Он благодарил меня за мою книгу «Тайна русского слова» и рассказал, как она «работает». Его сын, которому года 22, увидел у него эту книгу и попросил почитать. Через какое-то время знакомый услышал, как сын одергивает своих товарищей, которые сквернословили, объяснив им, что такое мат. – Почему так получается, что слова начинают терять свой смысл? – Я разверну этот вопрос на 180 градусов. Как я это услышал? Почему это случилось? Потому что я в храм пришел. Вот этот русский язык, о котором я говорю в своих передачах, как Евангелие – я услышал в храме. И был поражен. Я услышал другие смыслы, подлинные смыслы. Не сразу это случилось: надо было научиться ходить в храм, стать из захожанина прихожанином. Я стал замечать такие вещи, которые замечают, как оказалось, не все. Для меня важна еще одна сторона этого вопроса. Я долго недоумевал, что такое имя? Еще я был поражен тем, что Бог называет Адама. Кстати, по-азербайджански слово «Адам» значит «человек». Как пишет Иоанн Златоуст, Адам – это производное от Эдема, сада, земли. Чтобы он помнил, что из земли, и не возгордился. Поразило меня, что Бог, Который все создал, не назвал животных. Называл Адам по его повелению. Как пишет в своем трактате отец Павел Флоренский, дача имени – это символ власти. Родители дают имя ребенку, и очевидно, что они властвуют над ним. И Господь возжелал, чтобы человек все полюбил, а это возможно только будучи хозяином всего. Это, выражаясь современным языком, очень «экологичное» решение. Вот страстотерпец Николай II в своей анкете в графе «Род занятий» написал: «Хозяин земли русской». Просто у нас очень извратилось это понятие, и хозяин – это тот, кто стоит, растопырив ноги и уперев руки в бок. Ничего подобного! Хозяин – это крест. Если я хозяин стада, и началась буря, то не смогу спать спокойно, пока не спасу стадо. Поэтому человек не только наследует землю, но и через наречение имен тварям должен был полюбить ее. Вы знаете, что в русских богослужебных текстах нет слова «счастье»: ни в одной молитве, ни в тексте евхаристии, ни в акафистах? Часто встречается «радость», а «счастья» нет. А в миру все друг другу желают счастья. – А почему все хотят быть счастливыми, а не радостными? – Потому что часто не понимаем, что такое счастье. Я тоже опешил: как, Церковь против счастья? Но, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. У меня были давние догадки, мы еще об этом много говорили с отцом. Еще в детстве я слышал, что счастье – это «сейчас есть». Почему об этом и в храме не говорят, потому что счастье – это пожелание земного благополучия. А храм – это дом вечности, в котором не уместно говорить о земном. Отец и мой дед, который окончил царскую гимназию, лучше меня говорили по-русски. Мой язык очень пострадал из-за того, что я много лет учил русскому языку иностранных студентов. Вы не представляете, какое это понижение речи! – Как иностранцы меняются, когда начинают учить русский язык? – Они становятся русскими, у них нередко появляются русские жены. Они возвращаются, скажем, к себе в Нигерию и говорят, что они там русские, им там борща не хватает. Вы посмотрите на евреев, которые уехали в Израиль. Они жалуются, что, пока жили в Советском Союзе, к ним относились как к евреям; когда эмигрировали, то стали для «своих» русскими. Вообще это отдельная большая тема. Но очень интересно быть русским. Вы посмотрите на генеалогию Толстого, Пушкина, Лермонтова. Шотландцы называют последнего Лермонт, а в Аддис-Абебе стоит памятник Пушкину как «великому африканскому поэту». – А чем для нас чревата тенденция следования западной моде называть человека просто по имени, а не так, как у нас принято – по имени-отчеству? – Меня это очень заботит. У нас никогда так не называли раньше людей. Это духовное холуйство – под копирку. А копия – это всегда копия. Вот я приведу в пример атаманов. Есть Пугачев, есть Разин, а есть Ермак. Обратите внимание: первый либо просто Пугачев, либо Емельян, либо Емелька; Разин – это Стенька. Единственный, которого народ называет по имени-отчеству – это Ермак Тимофеевич. Отчество связывает человека с отечеством. Кто из них любил отечество по-настоящему? Народное самосознание четко определило, кто пекся, прирастив его Сибирью, а кто хотел растащить его. Здесь что-то на мистическом уровне. Когда говоришь о языке, то замечаешь много сакральных вещей. Отчество – это привилегия. Это было очень хорошо заметно в сословной России. Как называли крепостных? Ванька, Парашка, Машка, а не Маша и Ваня. Мне так обидно, что в современной России люди называют друг друга, как крепостных: Димон, Вован и т.д. Огрубление этих имен похоже на лагерный жаргон, который романтизируют. А если ты хочешь привить порок, то для этого его нужно именно романтизировать. Все, что приходит к нам с Запада, – это возвращение наших явлений. Кто был родоначальником хиппи? Горький, который так талантливо романтизировал босячество. И сексуальную революцию придумал не Запад, а член советского правительства Александра Коллонтай, которая говорила, что половые чувства так же естественны, как желание пить и есть. Нынешняя молодежь, к сожалению, не знает этого, потому что кругозор ее очень сузился. Что удивительного в России? Она приводит в движение весь мир, питает его своими соками. С Василием Ирзабековым

беседовал Игорь Зыбин 25 июня 2010 года

|

|

Category:

воспитание детей

Слово Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси на дневном заседании XIV Рождественских чтений Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые отцы, братия и сестры, участники и организаторы очередных международных Рождественских образовательных чтений! Тема нынешнего заседания весьма обширна, ибо содержит в себе выражение важнейшей церковной задачи, которая поставлена перед Святой Церковью ее Создателем и Главою. Вечный вопрос в мире людей Воспитание личности — это воистину вечный вопрос и вечная проблема в мире людей. Поэтому мне хотелось бы подробнее остановиться именно на первой части нашей темы: ведь для вечных вопросов любой исторический период — это современность. Наряду с Церковью, жизненную важность темы воспитания личности сознает также и светское общество, и государство. А потому удивительным кажется отсутствие в светской литературе ясных определений того, что же такое личность и что представляет собой процесс ее воспитания. Пытаясь дать определение понятию «воспитание», научные книги пользуются такими словами, как «воздействие», «влияние» и даже «внушение». Но уже первого впечатления вполне достаточно, чтобы почувствовать, что субъект воспитания рассматривается как нечто подопытное, подчиненное. И самое опасное состоит в том, что при подобном подходе воспитуемый оказывается априори пассивным объектом. Но ведь речь идет о человеке! Более того: предметом воспитания является самое важное в человеческом существе, а именно — его уникальная личность. Но ясности нет и в том, что же такое личность с точки зрения секулярного интеллекта. Определения личности встречаются, но и они чаще всего робки и невнятны. Например, это «человек как носитель каких-то свойств» или «субъект отношений и сознательной деятельности», а то и вовсе «устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества»... книжные определения нашего предмета. Но как же эту совершенно абстрактную сущность можно воспитывать, то есть пытаться на нее «воздействовать», «влиять» или что-то ей «внушать»! Ключи глубинной сути Желая хоть сколько-нибудь продвинуться в своем направлении, мы должны восстановить в индивидуальном и общественном сознании истину о высокой ценности слов, а значит и ценности того, что эти слова выражают. Нет христианина, который не знал бы, что «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1) и что «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 36). Известно и то, что первое послушание первозданного человека было связано со словами, которые он произносил, давая имена всему сотворенному. ...И Сам Творец снисшел, повествует Писание, «чтобы видеть, как он назовет их... как наречет человек всякую душу живую» (Быт. 2: 19). Между тем, слова сами дают нам ключи для понимания их глубинной сути. Питание и воспитание в русском языке — слова однокоренные и по сути однозначные. Например, библейский пророк Варух пользуется именно этими понятиями, когда укоряет своих беззаконных современников: «Вы забыли питающего вас вечного Бога, а также огорчили и воспитавший вас Иерусалим» (Вар 4: 8). Итак, Господь питает, а святыня воспитывает, то есть сопровождает Божественное Таинство, способствует принятию его человеком, восполняет земными ценностями небесный дар и преподает его в совершенной полноте. Таков принцип Божественной педагогики. Раскрывается она на самом доступном для каждого христианина уровне в прошениях Молитвы Господней. «Хлеб наш насущный даждъ нам днесь», — то есть, «напитай нас»; «и остави нам долги наша... и не введи нас во искушение, но избави от лукаваго», — то есть, «воспитай нас», Отче наш! Заметим, что в упомянутом обличении пророк Варух обращается именно к личности окружающих его людей, а не к «субъектам отношений» или к «системам социально значимых черт», как их именует всё та же книжность. Вообще каждый библейский призыв к покаянию и к праведной жизни основывается на общем методологическом принципе, который я попробую сформулировать так: единственный для человека способ улучшить качество своей личности и выправить искривления своей жизни состоит в деятельном воспоминании о своем достоинстве хранителя образа и подобия Божия. По выражению одного иудейского религиозного писателя, самое страшное, что может сделать людям диавол, это заставить нас забыть, что мы Царские дети (цит. по: Епископ Каллист (Уэр). Внутреннее царство. Киев, 2004). Поэтому нам так важно с раннего возраста прививать подрастающему поколению верное понимание того, что такое честь и достоинство человека и христианина и чем они отличаются от эгоизма и гордыни. Но для этого сами воспитатели должны ясно различать смысл этих понятий и их взаимоисключающую природу. Высокое достоинство и божественное призвание личности состоит в обретении лика. Личность и лик — это также понятия одноименные. Всякий человек — личность, но лишь достигнув святости, он обретает лик. Таким образом, дерзну предположить, что личность человека может представляться триединым выражением человеческой природы, которая в свою очередь образуется триадой: дух — душа — тело. К слову, это вполне соотносимо и с основной схемой диалектического развития, принятой еще в немецкой классической философии, если рассматривать дух в качестве тезиса, или исходного момента; тело — в качестве антитезиса, или отрицания; а душу — как синтез противоположностей в их новом единстве. Всякое нарушение гармонии в этом триедином феномене приводит к искажению личности, будь то духовная прелесть, интеллектуальная шизофрения или слабоумие грубой силы. Окружающий мир переполнен плодами таких искажений, и давление патологий на процессы формирования личности человека воистину огромно. Личность или личина? Одним из новейших признаков нарушения внутренней гармонии личности, а иными словами — очевидным диагнозом интеллектуально-нравственного нездоровья современного общества стало его стремление уделять особое значение так называемому «имиджу» человека, — то есть, тому, каким он представляется в среде окружающих его людей. С одной стороны, это могло бы восприниматься как вполне естественное стремление к соблюдению внешних форм приличия и желание произвести своей персоной благоприятное или выгодное впечатление. Однако на деле в последнее время создание и смена личных «имиджей» стало претендовать на стиль жизни, на способ самореализации. Называя вещи своими именами (и при этом по-русски), мы без труда заметим, что речь попросту идет о личинах, о масках, нередко скрывающих под собой зияющую пустоту. Но не следует думать, что увлечение «имиджами» свойственно лишь светскому обществу с теми его особенностями, которые классик английской литературы Вильям Теккерей именовал «ярмаркой тщеславия». В церковной среде подобное явление также отнюдь не редкость: это, к примеру, личины «младостарцев» и псевдоблагочестивых «ревнителей не по уму»... В связи с этим не случайно книге священника Александра Ельчанинова о пастырском служении есть мысль о том, что участнику церковноприходской жизни и носителю священного сана очень важно «не актерствовать». Как правило, личины порождает и принимает на себя тот человек, триединая личность которого недостаточно развита, а значит и не вполне свободна. Ибо сказано святым апостолом Павлом в его послании к христианам Коринфа, что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». А вслед за этими словами Апостол сформулировал главный методологический принцип религиозно-нравственного христианского воспитания: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3: 17-18). Отсюда мы вновь видим непреложную истину, повествующую о том, что воспоминание о Боге, ревность о сохранении в себе образа и подобия Творца и способность увидеть образ Божий в другом человеке являются самыми верными критериями оценки воистину доброго воспитания личности. Производными от этого правильного духовного воспитания будут социальная стабильность и здоровая общественная мораль, крепкие семьи и национальное достоинство, сильное государство и нравственная деловая активность, а также многие другие человеческие ценности, которые призваны составить фундамент зрелого и здорового общества. Совесть, мышление и рассуждение Беседуя с Божественным Воспитателем, ветхозаветный священник Ездра так говорил Торцу о венце Его творения, о человеке: «Ты воспитал его Твоею правдою, научил его Твоему закону, наставил его Твоим разумом, и умертвишь его, как Твое творение, и опять оживишь, как Твое дело» (3 Езд. 8: 12—13) Воистину такой путь предлежит перед каждым из сынов Адама, приходящих в мир! Но мы знаем также, что сила Божия в немощи человеческой совершается (см.: 2 Кор. 12: 9), а значит, мы должны позаботиться о том, чтобы Божественные правда, закон и разум были открыты перед человеком от его самого раннего возраста, чтобы они проповедовались, и кто имеет уши слышать, — да слышит! Коль скоро мы приняли к употреблению понятие о Божественной педагогике, нам надлежит определить и ближайшие педагогические цели, к достижению которых мы призваны в нашей воспитательной миссии. Также нам надлежит обнаружить воспитательную методику, которая будет содействовать достижению этих целей. Правда, закон и разум Творца, о которых говорит Ездра, раскрываются перед человеком при помощи таких параллельных человеческих понятий, как совесть, способность здраво мыслить и умение рассуждать. Врожденный нравственный закон известен каждому человеку. Это и есть совесть, понимаемая как «совместное ведение» человека и Бога о Законе сохранения человеческой жизни, о ее высоком качестве и небесном достоинстве. Значит, воспитание совестливого человека, то есть самое простое, понятное и доступное каждому родителю или наставнику задание, — это одновременно важнейшая и первоначальная задача также и воспитания религиозного. И в этом деле нет различий ни конфессионального, ни национального, ни социально-политического характера. Бессовестный человек одинаково непригляден и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке... По словам апостола Павла, цель христианского увещания «есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1: 5). Методологически для нас очень важна последовательность перечисленного, когда чистота сердца христианина-воспитателя и его добрая совесть имеют преимущество даже над его личной верой. Нелицемерный характер личного исповедания является предметом индивидуальной ответственности человека пред Богом. Апостол далее не случайно подчеркивает, что и в первохристианские времена те, кто отступил от этого правила, «уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают» (1 Тим. 1: 5-9). Добавим, что и в наши дни проблема учительства на церковноприходском уровне нередко отражает именно это прискорбное обличение апостола Павла. Так, словно продолжая эту мысль, в начале XX века один христианский деятель весьма справедливо заметил, что если бы в российских дореволюционных школах и гимназиях Закон Божий преподавался интересно, то революции не произошло бы... В этом же первом послании к Тимофею апостол Павел вновь решительно подчеркивает приоритет состояния личной совести над состоянием личной веры и утверждает, что отвергнувшие совесть «потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1: 19). Учитывая, что апостол от 70-ти Тимофей был новопоставленным Ефесским епископом, святой Апостол предостерегает его о весьма великой опасности для Церкви, которая исходит из самого церковного лона: «...в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» (I Тим. 4: 1-2). Эти лжесловесники суть ни кто иные, как склонные к сектантству, фанатизму и самочинию члены христианских общин, — по меткому замечанию апостола, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины (см.: 2 Тим. 3: 7). К сожалению, это апостольское предостережение столь же актуально и в наши дни, когда религиозными учителями и духовными воспитателями нередко стремятся стать люди, не имеющие достаточного навыка и опыта личного покаяния, а потому чрезмерно усердствующие в поучении других. Как правило, именно нежелание и неумение выпрямить искривления собственной личности и является глубинной причиной всех тех страхов и панических настроений, проповедь которых отвлекает самих проповедников от врачевания своих духовных недугов. «Осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо, — говорит Премудрый Екклесиаст, — и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы» (Прем. 17: 10). А далее ветхозаветный проповедник поясняет, что «страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка» (Прем. 17: 11). Мыслю — значит, существую Способность к здравому мышлению лежит в области важнейших задач светского и духовного воспитания. К сожалению, здравомыслие распространено в человеческом сообществе отнюдь не в той мере, которая необходима для его благополучия. В результате наблюдений ученые специалисты приходят к заключению, что большинство представителей человеческого рода обладают так называемым квази-мышлением. Такое псевдо-мышление отличается неспособностью к глубокой аналитической деятельности, отсутствием личных творческих импульсов и стремлений, зависимостью от узкого круга простых понятий и суждений, при помощи которых и совершается упрощенная оценка окружающего мира и себя в самодельном жизненном пространстве. В качестве примера можно привести тот образ мысли, стиль жизни и стереотип поведения, которые повсеместно навязываются массовой культурой — этим самым действенным средством унификации личности и стирания человеческой индивидуальности. Значит, воспитание личности должно включать в себя овладение культурой мышления, выработку навыка мыслить самостоятельно, привитие вкуса к исследованию явлений социальной, духовной, гражданской жизни и к анализу их причин и следствий. В этом деле религиозное воспитание призвано научить человека изучению самого себя, своего сердца, своей души. Иными словами, религия формирует метод постижения сути нашего «внутреннего человека», согласно точному определению апостола Павла (см.: Рим. 7: 22; 2 Кор. 4: 16; Еф. 3: 16). А для того, кто имеет навык исследования самого себя, внешний мир уже не является тайной за семью замками или сугубо враждебной средой. Не случайно с древних времен звучат ставшие крылатыми слова: «Мыслю — значит, существую». Начало мудрости Любопытный нюанс есть в определениях из области природы мышления. Различая такие понятия, как разум и рассудок, философы призывают понимать под разумом способность к обретению нового знания, а рассудок рассматривают как способность оперировать уже имеющимся знанием. В продолжение этой мысли можно предположить, что полноценное владение обеими этими способностями составляет мудрость человека. В одной из библейских книг достижение такого состояния, как мудрость, обуславливается сочетанием разума и доброго расположения сердца (см.: Иудифь 8: 29). Вспомним, что отнюдь не мудрость просил юный царь Соломон у Господа после тысячи жертвоприношений, но — «сердце разумное, чтобы судить... и различать, что добро и что зло» (3 Цар. 3: 9). Практически это и есть главная цель доброго воспитания, как ее понимает Святая Церковь, то есть, умение различать, что добро и что зло. Именно поэтому в Священном Писании мы находим предельно четкие и точные определения того, что составляет предмет наших сегодняшних размышлений. В завершение позвольте мне привести пример доброго воспитания, вошедший в равной степени в мировую историю, в общечеловеческую культуру и во всемирную литературу. «Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его», — сказал Давид, который на своем жизненном пути прошел поприща пастуха и воина, беженца и царя, музыканта и поэта, кающегося грешника и богослова (Пс. 110: 10). «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святаго —разум», — вторит ему его сын — царь, богомолец, мудрец, богатейший правитель и... тоже кающийся грешник и богослов (Притч. 9: 10). Но задолго до них прозвучали в скинии собрания слова простой бедной женщины, скорбящей о своем бесплодии: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но желающий хвалиться да хвалится тем, что разумеет и знает Господа» (1 Цар. 2: 10). Наша цель и призвание, наша воспитательная миссия и святой долг состоят в том, чтобы содействовать воплощению этих слов в жизнь нашими отцами и детьми, братьями и сестрами, а также и нами самими в нынешнее время, пока оно у нас еще есть. Благодарю за внимание. +ФИЛАРЕТ, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 30 января 2006 г., Москва

|

|

Category:

Иоанн (Крестьянкин)

В наше время многие искренние христиане задаются вопросом о том, как выбрать себе подлинного духовного наставника и по каким признакам надлежит искать духовника, чтобы не ошибиться при выборе? Вот как об этом пишут великие наставники «Добротолюбия» преподобные Каллист и Игнатий Ксанфопулы: «Со всем усердием взыщи и постарайся найти себе руководителя непрелестного (непрелестность его да будет в представлении им в подтверждение того, что говорит, свидетельства из Божественного Писания), духоносного, ведущего жизнь, сообразную со своими словами, смиренного в мудровании о себе, во всем добронравного[1]. Именно таким подлинным пастырем и был почивший четыре года назад архимандрит Иоанн (Крестьянкин; 1910–2006). Чувствуя это, тысячи людей со всех уголков России и даже других стран тянулись к нему, а вернее сказать, Бог приводил жаждущих духовного совета к тому, кто действительно мог дать таковой и помочь всякому. Удивительная жизнь и судьба архимандрита Иоанна оказалась такова, что, можно сказать, он в себе самом являл неповрежденное преемство Священного Предания в Русской Православной Церкви, ее единство от дореволюционных времен до нынешних. Он начал церковное служение еще в царские времена: уже в 6 лет, то есть в 1916 году, стал алтарничать при храме святого пророка Илии на Песках в городе Орле. В юности помогал на службе священномученику Серафиму (Остроумову). В 1923 году в московском Донском монастыре встретился со Святейшим Патриархом Тихоном и получил от него благословение. В конце Великой Отечественной войны он становится одним из тех мирян, которые восполнили сильно поредевшие во время гонений ряды священников. Знакомый со многими исповедниками и мучениками, отец Иоанн и сам сподобился исповеднического венца: с 1950 по 1955 год он пребывал в заключении за веру. В 1966 году принял монашеский постриг и стал насельником Псково-Печерской обители – единственного монастыря Русской Церкви, не закрывавшегося в советское время. Впоследствии активно участвовал в деле возрождения церковной жизни после падения безбожной власти, оказывая духовную помощь множеству монахов, священников и мирян. Старец высказывался и по болезненным вопросам, смущавшим умы многих православных – таковым является его знаменитое обращение 2001 года по вопросу отношения к ИНН. [2] Почил он 5 февраля 2006 года, завершив свое почти 90-летнее служение Церкви Христовой. Как говорят насельники Псково-Печерского монастыря, «мы понимаем, что жили при живом святом, который был одновременно очень доступным, простым, любвеобильным, смиренным. Батюшка всегда подбадривал, утешал. У батюшки все дела соответствовали словам… Он был совершенно живой, деятельный, все время ликующий, пасхальный [3]. Многие свидетельствуют о том, что отец Иоанн обладал явными дарами Божиими, был прозорлив. Например, архимандрит Афанасий (Культинов), служивший с батюшкой еще в советские годы, рассказывал: «[Однажды] нападения на меня начались, другие помыслы: “Не спасешься… Погибнешь…” – и все такое прочее. Он подходит ко мне и говорит: “Сам спасешься, и семья спасется!” – прямо на помыслы ответил»[4]. Известно много таких рассказов, равно как и свидетельств о чудесных исцелениях по молитвам старца и о других знамениях. Но все-таки большинство тех, кто ехал к нему в Печоры, ехали не ради чудес. Люди, которым посчастливилось пообщаться с отцом Иоанном, говорят, что даже само его присутствие изгоняло из душ пришедших уныние и тоску, привнося радость, бодрость и одухотворенность. Те, кому довелось оказаться рядом с ним, чувствовали, что их внутреннее состояние меняется, преображается. Об этом свидетельствуют самые разные люди, не знакомые друг с другом, а значит, за их словами скрывается что-то большее, чем личные эмоции. Им было хорошо с отцом Иоанном именно потому, что отец Иоанн был со Христом, и это давало ему силы жить по заповеди апостольской: «Радуйтесь всегда о Господе» (Фил. 4: 4). Многие отмечали удивительную тактичность в его манере общения с людьми. В нем не было и тени той барской властности и упоения чужим вниманием, которое свойственно многим из тех, кто пытается разыгрывать из себя старцев, не будучи таковыми на деле. Отец Иоанн никогда не диктовал и не заставлял слушать своих духовных советов, потому что желал не навязывать свою волю приходящим, а учить их искать волю Божию, что невозможно без доверия Богу как всеведущему, всемогущему и благому Промыслителю. Указывая на эту истину, отец Иоанн напоминал: «Дорогие мои, миром правит Промысл Божий, а не мы, смертные люди… У Бога нет забытых людей, и Промысл Божий зрит на всех. И миром правит Бог, только Бог и никто другой… Дорогие мои, чадца Божии, верьте Богу, доверяйтесь Ему! Примите все в жизни: и радость и безотрадность, и благоденствие и злоденствие – как милость и истину путей Господних, и ничего не бойтесь в жизни, кроме греха» [5] «случайностей в жизни нет и быть не может, Бог-Промыслитель правит миром, и каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл и даровано Богом для исполнения этой вечной цели – для познания Бога» [6] Упомянутая выше проблема поиска и обретения духовного наставника во многом связана с тем, что иногда даже воцерковленные люди не вполне ясно и правильно представляют, кем именно должен быть духовный отец и каковы должны быть их с ним отношения. Распространилась практика называть духовником просто священника, у которого регулярно исповедуешься и который может тебя даже по имени не помнить или если и помнить, то общаться лишь двумя-тремя фразами в порядке общей очереди. Предостерегая от поспешности в выборе, архимандрит Иоанн говорил: «Не спешите кого-то одного называть своим духовником»[7]. Отец Иоанн называл духовничество одним из сокровищ, данных Господом Церкви, которое не оскудеет в ней до конца времен. «Назначение духовничества – взращивать и возделывать то семя жизни, которое даровано душе человека Господом, оберегать его на неведомых стезях духовной жизни, быть путеводителем, примирять человека с Богом благодатными силами таинств. Духовничество – отцовство, когда в муках рождения духовник освобождает от пут греха и от неведения в человеке тот образ Божий, который ему дан, и указывает путь к подобию» [8]. Духовный наставник – это человек, который опытно прошел путь духовной жизни и может, как путеводитель, провести свое чадо по нему. Принципы, по которым можно определить такого человека, указаны, как мы помним, в приведенных выше словах преподобных Каллиста и Игнатия Ксанфопулов и явлены в жизни самого отца Иоанна. Священника, который бы вполне этим принципам соответствовал, найти бывает не всегда легко, и это напоминает о той истине, что обретение духовного наставника – это не «естественное право всякого верующего», а дар Божий, который надо вымаливать. Поэтому отец Иоанн и советует в своих письмах: «Продолжайте молиться о даровании вам духовного отца» [9]. Одну из распространенных и опасных ошибок в отношении к духовнику архимандрит Иоанн видел в стремлении переложить на духовника весь груз своих жизненных решений. Предупреждения об этом нередко встречаются в его письмах. «Духовник не может жить за вас, этого никогда не было и не будет… Разве родной отец живет за свое чадо? Так и духовный отец только помощник, советник и молитвенник ваш, дающий благословение на обдуманное вами предложение» [10]. «Письмо ваше я получил, но решать ваши семейные проблемы не буду, потому что вы решите с вашим супругом сами. И даже духовник ваш призван благословлять вами продуманные решения, а не сам произвольно диктовать своим чадам тот или иной шаг… Вдумайтесь в личный пример в ваших отношениях с духовником. Сделайте вывод. Ибо надлом в отношениях происходит из-за того, что вы пытаетесь заставить вашего духовника жить и думать за вас. И он, по вашему требованию, берется за то, что делать не должен. И Господь посрамляет и ваши надежды, и его усилия. А результат каков – сами знаете» [11]. Другой столь же распространенной ошибкой в отношениях к духовнику является недоверие ему, которое делает невозможным для человека получение пользы от наличия духовного отца, ибо «покров чада [при духовной борьбе] – в доверии духовнику и в сознании своей греховности и в недоверии себе» [12]. Выше отец Иоанн сравнивал духовника с путеводителем, то есть проводником по тем стезям, которые сам человек не знает. Как ведомый доверяет проводнику (идти туда, значит, идти туда; остановиться на ночевку здесь, значит, здесь; эту воду не пить, значит, не пить), так и духовное чадо должно полностью доверять духовному отцу. Если путник перестает доверять проводнику и начинает своевольничать и не слушать его указаний, то он сбивается с пути, рискует вконец заблудиться и погибнуть. От такого недоверия и самочиния предостерегает отец Иоанн в своих письмах. «Так не делается – спрашивать совета и благословения у всех духовников подряд… Божие благословение тебе определило духовным отцом отца 3. Вот и не ищи самочинно других в советчики! Иначе будут искушения и раздвоишься. Цель одна, а путей много. Все нужное на потребу душе даст тебе твой духовный отец» [13]. «Прости великодушно, но я не вижу необходимости вставать своими советами между тобой и твоим духовным отцом. Благо не в совете со многими, но во многом совете с одним. Господь даровал тебе духовного отца – ему и подклони свою выю, и его советы принимай без обсуждения. А если молчит в ответ на вопрос, то терпи и жди – ответ придет по молитве духовного отца» [14]. Отец Иоанн в своих наставлениях сумел указать на наиболее существенные соблазны, встающие перед православным человеком в наше время. Он много говорил об эгоистичной «игре в духовную жизнь», происходящей от нежелания вести подлинную духовную жизнь, неразрывно связанную с трудом над собой и самоотречением. Отец Иоанн говорил про те «самодельные кресты», когда человек отвергает данный ему Господом путь ко спасению – не хочет нести крест кормильца многодетной семьи или ухаживать за больными родителями, но выдумывает для себя в горделивом мудровании особую «духовную» жизнь [15]. Одной семье, желавшей продать квартиру в городе и купить дом вблизи монастыря, он пишет: «Вы только-только начали вступать на путь христианского осмысления жизни, так не уклоняйтесь в самость и эгоизм с самого начала. И еще: не забывайте, что сами мы, преследуя самые благие цели, ничего доброго сделать не можем. А спрятаться от рода человеческого теперь невозможно нигде, как только в сердце своем, воздвигнув престол живому Богу. Вот цель. Помыслы о Соловках оставьте совсем. Вы – люди семейные, и живите по-новому, жизнью, благословенной вам Господом. Не мните вносить в свою жизнь элементы монашеского делания» [16]. Старец определенно высказывался и о многих других нынешних соблазнах. Иерей Александр Тихонов рассказывал, что на вопрос об экуменизме отец Иоанн ответил: «Ни-ни! Сохрани Господь и помилуй!» [17]. Архимандрит Тихон (Шевкунов) засвидетельствовал, что в отношении тех, кого сейчас часто называют модернистами и порой сравнивают с обновленцами, отец Иоанн сказал: «Если мы не разорим это движение, они разорят Церковь» [18]. Одной жене священника, увлекавшейся сектантством и их кажущейся праведностью, отец Иоанн писал: «Насчет сектантов не обольщайтесь: все прекрасно, кроме спасения души, да и так ли прекрасно?» [19]. Еще одним гибельным соблазном для многих православных является недоверие Церкви, о котором писал отец Иоанн: «Сейчас очень многие сами только-только входят в Церковь, а спасаться начинают не со своего исправления, но с критики Церкви. Знайте, что без Церкви спасения нет, и кормчий ее Сам Господь. И Он лучше знает, как и кем ее вести по бурному житейскому морю. Вот и будьте в Церкви Русской Православной, управляемой каноническим патриархом, и спасетесь, если жить будете, трудясь в исполнении заповедей Божиих. Кто после найденной истины доискивается чего-то еще, тот ищет лжи. Вы – в Православной Церкви, которая есть столп и утверждение истины и в сокровищницах которой истина хранится и преподается устами Божиих иереев… Вот наше оружие [против соблазнов] – любовь к Богу и Церкви» [20]. Действительно, в последние годы среди многих православных диавол посеял плевелы подозрительности и недоверия к священноначалию – наследникам апостолов, и возрастание этих плевелов приводило к расколу, когда человек, найдя себе тот или иной предлог, уходил из Церкви. Многие зараженные духом недоверия к Церкви и стремления бороться и насаждать собственные взгляды прибегали к архимандриту Иоанну, думая найти у него авторитетного подтверждения для своих намерений, но в ответ слышали: «Государственная проблема об индивидуальных номерах налогоплательщика стараниями врага Божиего, ложными слухами о введении в ИНН трех шестерок обрела в духовном мире великую силу смуты и стала для нас той проверкой, которая проявила в верующих отсутствие веры Богу и доверия Матери-Церкви!.. Бойтесь разделения и раскола в Церкви! Бойтесь отпасть от Матери-Церкви: только она одна и сдерживает лаву антихристианского разгула в мире теперь! Бойтесь судить церковное священноначалие, ибо это гибель и без антихристовой печати!» [21]. Одному иеромонаху, предлагавшему ему участие в движении «За жизнь без ИНН», старец писал: «В кампании, предлагаемой Вами, я участвовать не буду. Сам дух подобной деятельности, где много самости, шума и надежды не на Бога, а на человека, да еще с критиканством священноначалия Церкви, который ключом бьет в Ваших высказываниях, воспрещает мне это. Я уже видел подобное в действиях и духе обновленцев, восстающих на тишайшего патриарха Тихона, а фактически на Самого Господа и Его Церковь» [22]. О том, как относился отец Иоанн к отделению священника от архиерея, видно из следующих двух историй. Олег Тихомиров рассказывает: «Мне звонит духовник и говорит: “Я перешел в катакомбную Церковь”. Я был потрясен его мужеством. И только потом подумал: “А чего уходить-то? Все уже можно!”» Олег отправился в Псково-Печерскую лавру за советом к отцу Иоанну, и вот что случилось: «Батюшка назвал меня “голубчиком”, погладил по головке, обласкал. Посадил на диванчик, окропил водой, маслом помазал мне лоб. И сказал: “Передай отцу Н. только одно: пусть он вспомнит клятвы, которые он давал при диаконской и священнической хиротонии”. А мне сказал: “Держись нашего патриарха, не отходи от него ни на шаг”» [23]. Вера Стриевская сообщает о подобном случае, когда знакомый ей священник перешел в Зарубежную Церковь (еще до воссоединения с Русской Православной Церковью). Старец Иоанн тогда сказал следующее: «Отца А. вы как человека знаете. И мне он небезызвестен. С этой стороны не может быть никаких претензий. Но даже в Псалтири есть такая молитовка, где человек просит помилования и прощения и говорит: хоть я и много согрешил, но от веры во Христа и от Православной Церкви не отступил. А отец А., если он выходит из-под омофора того владыки, который его рукополагал, – а он уже вышел, – то он лишается благодати, становится безблагодатным. Это фактически измена Богу и Церкви. Это как если бы, предположим, была у меня Вера. Разонравилась бы она – и ушел бы я к Марии. Эта Мария надоела бы – взял бы другую Марию. Когда я служил на приходе, мне приходилось много венчать. И я давал жениху и невесте читать такое обещание. Скажем, я, Вера, согласна вступить в брак с Иоанном. Обещаюсь быть верной супругой и любить его, быть с ним до смерти. И жених говорит: я, Иоанн, согласен вступить в брак с Верой и обещаюсь быть верным ей до смерти. Когда священника рукополагают, он дает подобную клятву о верности вере и Церкви архиерею. И здесь уже получается тяжелый грех – клятвопреступление… Сколько уже этих разделений… Это ведь все раны для Церкви» [24]. Противоядием от всех современных заблуждений отец Иоанн считал искреннее доверие Богу и любовь к Его Церкви: «Ни одному, пусть и кажущемуся достойной жизни человеку, ни группе лиц единомысленных, ни снам, ни видениям, а Церкви – гласу Церкви – веру имеем. Церковь не может уйти в подполье, ведь тогда она перестанет быть для народа, чем быть должна… Церковь по обетованию Спасителя будет жить и совершать свое служение великое и спасительное до последнего дня жизни мира, а потому глас Церкви через ее канонически правое священноначалие для нас – глас Божий» [25]. Юрий Максимов 8 апреля 2010 г. ________________________________________________________________________________________________________________________ [1] Добротолюбие. Т. 5. С. 315. [2] Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) об ИНН // http://www.pravoslavie.ru/jurnal/society/ioannkrestyankin.htm. [3] Никифорова Александра. «Утешайте, утешайте люди Моя» // http://www.pravoslavie.ru/guest/29195.htm [4] Воспоминания архимандрита Афанасия (Культинова). Ч. 1 // http://www.pravoslavie.ru/guest/070507105120.htm. [5] Симаков Николай. Встречи со старцем // http://www.pravoslavie.ru/smi/302.htm. [6] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). О духовничестве // http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/pisma1/pisma01.htm. [7] Позднякова Евдокия. Из воспоминаний об архимандрите Иоанне (Крестьянкине). Ч. 1 // http://www.pravoslavie.ru/put/2682.htm. [8] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). О духовничестве. [9] Позднякова Евдокия. Из воспоминаний об архимандрите Иоанне (Крестьянкине). Ч. 5 // http://www.pravoslavie.ru/put/2702.htm. [10] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Духовник // http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/pisma1/pisma08.htm. [11] Позднякова Евдокия. Из воспоминаний об архимандрите Иоанне (Крестьянкине). Ч. 5. [12] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). О духовничестве. [13] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Духовник. [14] Там же. [15] Павлова Нина. «Молились бы вы святителю Спиридону Тримифунтскому». Рассказы об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) // http://www.pravoslavie.ru/smi/379.htm. [16] Позднякова Евдокия. Из воспоминаний об архимандрите Иоанне (Крестьянкине). Ч. 5. [17] Там же. [18] Тихон (Шевкунов), архимандрит. Об отце Иоанне (Крестьянкине). Ч. 1 // http://www.pravoslavie.ru/jurnal/728.htm. [19] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Сектанство // http://www.pravoslavie.ru/put/1520.htm. [20] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Церковь // http://www.pravoslavie.ru/put/040312165535.htm. [21] Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) об ИНН. [22] Тихон (Шевкунов), архимандрит. Об отце Иоанне (Крестьянкине). Ч. 1. [23] Позднякова Евдокия. Из воспоминаний об архимандрите Иоанне (Крестьянкине). Ч. 5. [24] Там же. [25] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Церковь.

|

|

Category:

О супружестве

Я дышу, и значит, я живу.

Я живу, и значит, я люблю.

В. Высоцкий

О любви

Лет 20 назад, когда я еще учился в школе, молодым юношам и девушкам не было нужды доказывать, что брак, рождение детей – это хорошо и правильно. Никто (или почти никто) не мог помыслить, что он никогда не создаст семьи, не увидит детей, внуков. Человек, не создавший семьи, считался либо больным, либо неудачником. Сейчас положение иное. Не без помощи СМИ люди стали бояться брака. Молодежные журналы воспитывают подростков так, чтобы они в принципе никогда не смогли создать крепкую семью. Предлагается модель поведения, с браком вообще не совместимая. Юноша должен быть безответственным, грубым, независимым, циничным, как можно позже вступать во взрослую жизнь. Девушек воспитывают как будущих «стерв», которые умеют хорошо устроиться, манипулировать мужчинами, давать отпор. И, конечно же, самые главные лозунги – пресловутые «Бери от жизни всё!» и «Ты этого достойна». Любому здравомыслящему человеку понятно, что, следуя этим «советам», невозможно обрести семейное счастье.

Давайте немного поговорим о том, почему люди вступают в брак. Ответ на этот вопрос очень прост. Обратимся к книге Бытия: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2: 18). Что это значит? Бог творит два очень разных существа: мужчину и женщину. Богу ничего бы не стоило создать гермафродита, совмещающего в себе два начала – мужское и женское. Известно, что однополый способ размножения самый простой, эффективный и продуктивный. Однополые существа самые жизнеспособные. Биологи в 60-х годах XX века сильно задумались: «Почему природа выбрала для человека такой неудобный и непродуктивный способ воспроизведения? Почему существуют два разных пола?» И ответ так и не был найден. А ответ один: «Бог создал мужчину и женщину для любви». Чтобы люди дополняли и любили друг друга. Без любви человек не может быть счастливым.

Любовь не передается генетически от предков, как красота, цвет глаз, физическая сила, таланты. Она не может достаться по наследству, как капитал состоятельного дядюшки. Ее нельзя приобрести за деньги. Даже наоборот, богатство сильно мешает любви. Ведь богатого часто любят не искренне, а из-за его богатства и влияния. За деньги, за материальные блага никто никого любить не будет. Любовь приобретается только нашим личным трудом и подвигом. Она может быть, конечно, дана как дар. Но и тут, если мы не ценим этот дар, не храним и не поддерживаем его, он очень скоро от нас отнимается. Любовь – это единственная настоящая ценность, все остальное преходящее, имеет свой срок. «Любви все возрасты покорны». Действительно, любят и дети, и зрелые люди, и старики, и любовь им всем дает настоящее счастье. И вера, и надежда суть проявление любви. Мы верим Богу, потому что любим Его; верим любимому человеку и надеемся, что он тоже любит нас.

Без любви даже самый богатый человек на земле не будет счастлив. Даже если ему в какой-то момент очень комфортно, он доволен и думает, что проживет и без любви, все равно рано или поздно наступает момент, когда он понимает, что он убог и несчастен, его никто не любит. Деньги, заводы и прочее он не возьмет с собой в вечность, а любовь всегда остается с человеком.

Английский писатель, врач-ветеринар Джеймс Хэрриот описывает небогатого фермера, который сидит на своей маленькой кухне в окружении любящих детей и жены и говорит: «А знаете, ведь я сейчас счастливее любого короля». Вот оно, настоящее счастье: любить и быть любимым.

Любовь, настоящие чувства между мужчиной и женщиной возможны только в браке. И вот почему. Ни просто половые связи, ни даже сожительство с одним постоянным партнером в так называемом гражданском браке не предполагают настоящей любви и ответственности за любимого, за детей. Какая же это любовь, если люди как бы изначально договариваются: «Сегодня мы вместе, а завтра разбежались». Или: «Мы “супруги” без штампа в паспорте, но ничем не связаны, дверь для каждого из нас открыта». В основе таких отношений всегда лежит недоверие. Либо один, либо оба партнера как бы говорят: «Я не уверен(а), что смогу прожить с тобою всю жизнь».

«Прежние функции брака сейчас девальвировались. Статус, деньги, секс и даже дети – всё это случается в современном обществе и помимо брака. И потому молодые люди часто говорят: “А зачем он нужен, этот брак? Вполне можно и без него. Даже лучше”. А не лучше, потому что мир изменился не только в части девальвации брака, но и в том, что люди в целом стали более безразличны друг другу, не успевают построить глубоких отношений. Их теперь, как правило, связывают дела, а не отношения. Мы входим в мир, где психологическое одиночество станет настоящей эпидемией. И только в браке остается возможность найти ту душевную близость, которая не позволит нам чувствовать себя одинокими. Вот об этом нужно помнить». Эти слова принадлежат не священнику, не православному семьянину, для которых понятия семья и брак освящены Самим Богом, а человеку, весьма далекому от вопросов веры и духовности, известному психотерапевту А.В. Курпатову. Даже светские психологи осознают, что отрицание брака – путь эгоизма и тупика. На этом пути человек никогда не обретет настоящей любви и счастья.

Самое прискорбное, что молодежь ни по TV, ни в кино, ни на примере семей своих родителей или друзей не видит, что существуют счастливые, дружные семьи. А они, слава Богу, есть, только говорить про это сейчас немодно и непопулярно. Пропаганда свободной, веселой жизни без брака направлена, в первую очередь, на людей молодых, и это страшно. Ведь именно в молодости человек должен заложить фундамент своей дальнейшей жизни. Это сначала кажется, что жизнь удалась: хорошая работа, деньги, карьера, друзья. А во второй половине жизни человек видит, что у его школьных друзей уже внуки, а он совсем один. Особенно тяжело это переживают женщины. Могу свидетельствовать как священник, что люди, которые не вступили в брак или не смогли как-то иначе воплотить свою любовь, очень страдают от этого. Ведь мы созданы, чтобы любить.

Нередко можно слышать даже от людей православных, что целью брака является рождение и воспитание детей. Если брачующиеся ставят перед собой только эту цель, думаю, что им вообще не следует создавать семью. Цель брака абсолютно та же, что и вообще цель христианской жизни. То есть исполнение двух главных заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 37, 39). И супругам дается возможность в полной мере исполнить эту заповедь о любви. Ибо мой ближний находится со мною иногда 24 часа в сутки, и я могу всё это время любить и жалеть его. А через любовь к образу Божию, то есть к человеку, мы научаемся любви к Самому Невидимому Богу.

Почему семья – это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, что есть кто-то, кого мы любим более, чем себя. Известно, например, что родители, как правило, любят детей больше, чем дети родителей. Но родители от этого не становятся менее счастливыми. Ибо дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы им.

А еще счастье напрямую зависит от того, как мы ценим то, что нам дает Бог. В нашем случае это любовь, семья.

Может быть, прозвучит несколько пафосно, но скажу, что соотношение сил добра и зла в мире зависит от того, есть ли мир в каждой конкретной семье или там царит грех и зло. Легче легкого ругать правительство, реформаторов, олигархов, а самим изменять женам, делать аборты или бросать детей в роддомах. Или даже постоянными ссорами и конфликтами отравлять жизнь себе и своим близким. Как может Россия стать великой и процветающей страной, если у нас за год делается 3 миллиона официальных и еще 1 миллион подпольных абортов, если 100 тысяч детей родные матери оставляют в Доме ребенка? Заслуживаем ли мы после этого хорошей жизни? Да удивительно, как мы вообще еще живы! Семья – это индикатор, лакмусовая бумажка состояния общества в целом: здорово оно или находится в состоянии тяжелой болезни. Вот почему вопрос мира и любви в семье является самым важным вопросом, который стоит перед обществом и каждым из нас.

Но только от нас зависит, какой будет « погода» в нашем доме, в нашей семье.

О пользе документов

Хорошо это или плохо, но в нашей жизни нельзя обойтись без документов. Документы гарантируют соблюдение законов, регламентируют права и обязанности граждан.

Например, водителя останавливает инспектор ГИБДД, и шофер показывает ему водительские права и документы на машину. Иначе как он докажет, что это именно его автомобиль и он имеет право управлять им?

Если у нас, например, не будет документов на землю, любой может ночью переставить забор и сказать, что так и было, или вообще отберет у нас участок. Мы устраиваемся на работу – показываем диплом о нашей специальности, он свидетельствует о том, что мы получили соответствующее образование.

Любителям свободных отношений без регистрации я бы предложил хотя бы полгода прожить без всяких документов. Несладко бы им пришлось.

Мало кто из нормальных людей готов сжечь свои документы и уйти жить в леса. (Разве что какие-нибудь сектанты!)

Итак, каждый здравомыслящий человек признает, что документы – вещь нужная и необходимая. Но почему-то когда речь заходит о регистрации брака, у некоторых этот акт вызывает просто суеверный ужас. Они ищут любое оправдание, чтобы этого не делать. Дело тут, конечно, не в документах, а в том, что люди боятся ответственности, они не уверены до конца ни в себе, ни в другом человеке, они боятся потерять свободу, независимость.

Но регистрация брака не «пачканье документов», не «колотушка в паспорте», как говорят иные поборники «гражданского брака», а вещь весьма серьезная.

Конечно, для православного человека главным событием супружеской жизни является венчание, но и регистрация брака – дело далеко не пустое. Муж и жена свидетельствуют, что они собираются жить одной семьей и нести взаимную ответственность не только перед Богом и друг другом, но и перед обществом и государством.

Нередко можно слышать, что в древности люди вступали в брак без всякой регистрации, да и таинство венчания сформировалось окончательно в том виде, как оно совершается сейчас, только к XVII веку, и что вроде бы раньше всё было как-то проще.

Обратимся к истории брака. В Римской империи, которая была государством в высшей степени правовым (за актами гражданского состояния следили, вспомним хотя бы перепись населения, когда Дева Мария и Иосиф Обручник пошли записаться в свой родной город Вифлеем), существовал брачный договор. Этот документ защищал права и определял обязанности супругов. Он подписывался ими в присутствии свидетелей. Законным браком считался только союз, скрепленный юридически.

Конечно, были и другие формы сожительства, но законной силы они не имели и браком не считались. Например, существовал так называемый конкубинат. Слово это говорит само за себя, в переводе с латыни означает вместе лежу. Конкубинат распространился после введения новых, более строгих законов о браке. Браком он не считался, это было просто сожительство. Так, женщина в конкубинате не могла получить сословных и имущественных привилегий. Конкубинат осуждался святыми отцами, например Василием Великим – и в Византии такое сожительство встречалось.

У других народов, например у древних евреев, брачному обряду предшествовало составление брачного договора. Он также определял взаимные обязательства мужа и жены.

Христианскому венчанию предшествовало обручение. В первые века христианства обручение было отделено от венчания. Оно было актом гражданским и совершалось согласно местным обычаям и установлениям, насколько, разумеется, это было возможно для христиан.

Обручение совершалось торжественно, в присутствии многих свидетелей, которые скрепляли брачный договор. Последний представлял собой официальный документ, определяющий имущественные и правовые взаимоотношения супругов. Жених и невеста обменивались кольцами.

Уже в Российской империи до революции вступить в брак можно было только обвенчавшись или совершив другой религиозный обряд согласно исповеданию супругов. Людей разных вероисповеданий не венчали. Венчание имело и юридическую силу. Церковь вообще тогда вела записи актов гражданского состояния, которые сейчас фиксируются в ЗАГСах. Когда человек рождался, его крестили и записывали в метрическую книгу, когда венчался – выдавали свидетельство о венчании.

Дети, рожденные вне брака, считались незаконнорожденными. Они не могли носить фамилию отца, наследовать сословные привилегии и имущество родителей.

Расписаться без венчания и венчаться без росписи было просто невозможно по закону.

Это следует знать тем людям, которые всячески стремятся обвенчаться без регистрации. Всеми правдами и неправдами уговаривают священника их повенчать, а оформить свои отношения не спешат. Святейший Патриарх уже не раз говорил на ежегодных епархиальных собраниях, что венчать пары можно только при наличии регистрации брака.

К сожалению, мы видим, что распадаются и венчанные браки, и для многих венчание не является препятствием для развода.

В духовной жизни могут наступить периоды охлаждения веры, тогда венчание уже не будет связывать мужа и жену и ничто не будет им мешать «разбежаться». Человеческие чувства тоже вещь весьма переменчивая.

Брак, семья должны быть защищены. Хорошо, если вы полностью доверяете друг другу, но может случиться что-то не зависящее от вас. Вот пример. Мужчина и женщина уже долго живут без регистрации, у них родились дети. И вдруг муж погибает в автокатастрофе. Появляются наследники по закону, например дети от первого брака или ближайшие родственники, и женщина и ее дети может в прямом смысле слова оказаться на улице, без средств к существованию. А всё потому, что люди сами не захотели вовремя позаботиться о близких им людях.

Я уже сравнивал отношения мужа и жены с отношениями родителей и детей. Мне хотелось бы развить эту аналогию. Допустим, мать родила ребенка, но не хочет вписывать его в свой паспорт (не хочет «марать документы»), не хочет, чтобы ее имя упоминалось в свидетельстве о рождении. Но все-таки желает, чтобы ребенок жил с ней, чтобы она занималась его воспитанием. Подобная ситуация невозможна. Права ребенка должны быть защищены. Ребенок должен быть прописан к матери, она обязуется проявлять заботу о нем. И это фиксируется документально.

Но супруги – это люди еще более близкие, чем родители и дети. Мать и ребенок – это первая степень родства, а супруги – нулевая. Даже по светским гражданским законам супруги являются более близкими людьми, чем дети и родители. Это отражено, например, в законодательстве о порядке наследования. Наследуют сначала супруги, потом дети.

Психологу А.В. Курпатову девушка, живущая в «гражданском браке», написала письмо: «Мой парень никогда не берет меня на корпоративные вечеринки. Хотя знаю, что там бывают жены сотрудников. Мы живем в “гражданском браке” больше года, и отношения хорошие. Вероника».

Вот что он ей ответил: «Вообще говоря, понятие “гражданский брак“ очень обманчиво. Вы считаете своего молодого человека мужем, но думает ли он о вас как о супруге? Если не берет на корпоративные вечеринки, скорее всего, не думает. Почему ваш брак до сих пор “гражданский”? В этом, на самом деле, вопрос. Попробуйте себе на него ответить».

Тот же психолог свидетельствует: «Кто-нибудь может сказать: мол, подобного стресса можно избежать, если съезжаться постепенно, пожить сначала чуть-чуть в “гражданском браке”. Но тут нас поджидают данные неумолимой статистики, которая со всей своей неумолимостью неумолимо свидетельствует: в парах, в которых до официально заключенного брака есть период сожительства, риск развода выше, нежели в парах, которые до брака не жили вместе».

Известный журналист, недавно погибший в автомобильной катастрофе, Геннадий Бачинский как-то сказал в одном интервью: «Я прошел через многое – есть с чем сравнивать. И сейчас для меня очевидно: лучше нормальной семьи ничего не придумаешь. Когда нет семьи, есть внутреннее ощущение, что ты свободен. Живете вместе, а ты свободен. Можешь всегда уйти. Человек, который знает, что не может уйти, ведет себя по-другому.

Точно также у родителей и детей: ты не можешь изменить своих маму и папу и ты вынужден строить отношения. Также нужно относиться к своей жене».

Я намеренно привел здесь высказывания не православных богословов, а совершенно светских людей, чтобы было понятно, что любой честный и искренний человек рано или поздно понимает: “гражданский брак” – это ложное, бессмысленное состояние.

Если люди уверены в своих чувствах, они, наоборот, стремятся побыстрее зафиксировать свои отношения, каким-то видимым образом закрепить их. И если они этого не делают, это говорит об одном: сознательно или подсознательно они не уверены в своих чувствах.

Не знаю, почему для обозначения сожительства у нас стали использовать выражение «гражданский брак», ведь в этом содержится грубая смысловая ошибка. «Гражданским браком» называется сожительство без регистрации в ЗАГСе; ЗАГС занимается записями актов гражданского состояния. То есть этот орган фиксирует, в каком состоянии находятся граждане страны. Родились они, женились или уже умерли. А находящееся в так называемом гражданском браке как раз не хотят как граждане свидетельствовать свое состояние!

Немного о том, стоит ли пробовать будущим супругам жить плотской жизнью до брака. О том, что браки с опытом сожительства распадаются гораздо чаще, речь была выше. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, люди пытаются построить семейное счастье, нарушая заповедь Божию. Во-вторых, страсть, которая часто связывает людей в таком союзе, имеет свойство быстро проходить. И люди, которых связывают интимные отношения, должны спросить себя, что между ними останется, когда эти отношения хотя бы на время прекратятся. Из-за болезни, беременности или временной разлуки. Ведь жениху и невесте дается возможность узнать друг друга, не деля общую постель, квартиру и быт, а с другой, более чистой, душевной, человеческой стороны. Все иное дается уже потом, как награда за воздержание. При сожительстве же получается, что люди уже имеют все права, а не имеют обязанностей, а ведь такого быть не должно.

Еще один момент. Если для парня переспать с девушкой до брака также легко, как сводить ее в кино, то изменится ли его поведение в браке? Вряд ли произойдет чудо, и он станет вдруг примерным семьянином. Если человек не привык себе ни в чем отказывать, он так же может легко позволить себе изменить жене.

Однажды меня упрекнули в том, что я отказал в милости причастия женщине, живущей в «гражданском браке». В том, кого допускать до причастия, священник должен руководствоваться церковными канонами. Каноническое правило святителя Василия Великого гласит: «Блуд не есть брак и даже не начало брака». (Это сказано не про обычный блуд, а про блудное сожительство вне брака). И людям, находящимся в таком состоянии, святитель Василий дает епитимью как впавшим в блуд. (26-е правило святителя Василия Великого).

Некоторые говорят, что слово брак несет в себе груз второго смыслового значения – негативного. Действительно, слово брак, как и многие другие слова, имеет два значения: брак как супружеский союз и брак как дефект, изъян, ошибка.

Слова брак, брачный союз весьма часто употребляются в Священном Писании. Например: «На третий день был брак в Кане Галилейской… Был также зван Иисус и ученики Его на брак» (Ин. 2: 1,2).

Славянское слово брак в значении супружество происходит от глагола брать (брать себе жену). К слову брак в значении ошибка оно не имеет никакого отношения: это слово происходит от голландского слова brakk, которое и переводится как раз как ошибка. Оно вошло в обиход при Петре I.

Думаю, что выражение: «Хорошее дело браком не назовут», придумали люди, которые никогда не знали, какую радость и счастье могут получить в брачном союзе два любящих человека.

Священник Павел Гумеров

3 июня 2008г.

|

|

Category:

О супружестве

Православие.Ru / Интернет-журнал, 5 февраля 2010 г.

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/33909.htm

Священник Павел Гумеров

Что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

Мк. 10: 9

Свадьба, брачное торжество всегда считалось кульминацией человеческой радости, счастья. Недаром Господь Иисус Христос в евангельских притчах, говоря о радости и блаженстве Царства Небесного, так часто обращается к образу брачного пира, свадебной трапезы.

И наши русские сказки обычно кончаются «пирком и свадебкой». «И стали жить, поживать да добра наживать». Притом добра не только материального, но и духовного, доброты, ласки и любви друг к другу.

О свадьбе, замужестве мечтает почти каждая девушка; любой молодой человек, даже самый легкомысленный, думает со временем стать главой семьи, увидеть продолжение своего рода в детях и внуках.

Представим себе свадьбу. Кортеж из празднично украшенных ленточками и цветами машин подвозит молодых к церкви. Торжественное венчание. Соответствуя важности и сакраментальности момента, «жених серьезен очень, а невеста – ослепительно молода» и прекрасна в своем белоснежном платье с фатой. Ее мама украдкой плачет от радости за молодоженов. Священник говорит после венчания проникновенные слова о радости семейной жизни и взаимной ответственности перед Богом и друг перед другом. Светская официальная часть также весьма торжественна: родители жениха – люди светские, и поэтому пришлось отдать дань и им, «чтобы все было как у людей». Традиционный марш Мендельсона в ЗАГСе, шампанское, поцелуи, и жених несет невесту на руках до автомобиля.

Сколько песен сложено про свадьбу, сколько обычаев и обрядов вокруг этого события! Шуточное похищение невесты, выкуп молодой и многое, многое другое.

И, конечно, свадебное застолье. Крики: «Горько!», теплые слова, слезы радости. Правда, по своему опыту знаю, что молодоженам хочется, чтобы шумное праздничное веселье поскорее закончилось и они наконец остались наедине.

А сколько тостов и пожеланий говорится на свадьбах: И «детей побольше», и «дом – «полная чаша», и «совет да любовь». В общем, все как положено. И всем кажется, что уж эти молодые люди, точно, будут жить долго и счастливо и умрут в один день. И сами молодожены твердо в этом уверены, что обычные проблемы уж их-то не коснутся: не погубит их чувства рутина и быт, не появится коварная разлучница или третий-лишний. Ведь они так любят друг друга!

После свадьбы по традиции следует медовый месяц. Он может проходить по-разному. Кто-то отправляется по святым местам – это старая, еще дореволюционная традиция. Например, И.С. Шмелев после женитьбы посетил со своей молодой женой Валаамскую обитель и описал потом свое путешествие. Некоторые предпочитают увеселительное турне в теплые края: Турцию, Египет или Крым. Иногда молодожены просто проводят время в уединении на загородной подмосковной «фазенде». Все это не так уж важно, главное, что они вместе и счастливы вдвоем. У молодых почти никаких проблем, они радуются жизни, все их устраивает друг в друге, кажется милым и забавным, они решительно не видят никаких недостатков. «И так будет всегда!» – думают они.

Но вот медовый месяц проходит, начинаются будни. Работа, заботы, ежедневное приготовление еды, уборка и стирка. И появляются первые проблемы. Молодые муж и жена оба, как правило, работают или учатся, а иногда и то и другое. И вот муж идет домой с работы, усталый после трудового дня, и размышляет: «Я тружусь с утра до вечера, я кормилец семьи, мне нужен отдых от забот. Вот сейчас приду домой, жена встретит меня горячим вкусным ужином; возьму газетку, почитаю или просто лягу на диван, посплю, а потом буду смотреть по телевизору очень интересный матч, ведь сегодня полуфинал чемпионата мира по футболу!» Он приходит домой и видит, что дома… никого нет, а чуть позже приходит жена и говорит, что задержалась на работе: нужно было закончить годовой отчет. Муж пока все это терпит, достает из холодильника пельмени и начинает молча варить их, но вечер уже испорчен: не то чтобы горячего ужина, но даже жены, которая должна встретить его, обнять и приласкать, он дома не нашел. А жена видит ситуацию по-своему: «Я работаю не только на работе, но и, приходя со службы, тружусь дома: готовлю, мою посуду, убираюсь, то есть просто верчусь целый день как белка в колесе. Мне тоже нужен отдых. Я хочу, чтобы муж, придя домой, ценил все это. Если не дарит каждый вечер цветы, то хотя бы шоколадку, а потом сел бы рядом со мною, и я начала бы рассказывать ему, что произошло за день, стала бы делиться своими переживаниями, а потом он рассказал бы мне какую-нибудь интересную и веселую историю. А он вместо этого норовит лечь на диван или включить телевизор, а мне, может быть, самой хочется его смотреть». Сначала супруги не устраивают скандалов, копят раздражение, обиду в себе, но отчуждение растет, как трещина во льдах. Дальше – больше, и через некоторое время каждого начинает раздражать в другом то, что раньше казалось милым и приятным: какие-то не совсем правильные черты лица, привычки. Что-то, что вообще раньше не замечалось, теперь вызывает приступы раздражения. Например, жена, когда чистит зубы, выдавливает пасту из тюбика с конца, аккуратно закатывая его в трубочку, а муж надавливает на середину. Это же ужасно! Муж режет хлеб, держа его на весу, а жена – только положив на разделочную доску. И так далее. И начинаются первые ссоры, в которых каждый, естественно, пытается свалить вину на другого, оправдать себя: «Ты как варишь борщ? Моя мама никогда так его не варила» – «А ты как забиваешь гвозди?! Руки у тебя не тем концом вставлены, что ли?» – «И ты, женщина, будешь меня учить делать мужскую работу?» – «Да твоя мать вообще никогда не умела готовить!» – «Вся ваша семья – сборище неумех и неудачников!»…

Женщины вообще очень любят все обобщать. После таких «разборок» муж все чаще задерживается на работе, а когда возвращается домой, от него идет отчетливый запашок спиртного. А жена вообще думает, что вся эта свадьба – самая большая ошибка в ее жизни, и зачем только она не приняла предложение своего институтского приятеля Вити, ведь он так любил ее, хотел жениться, а она отказала ему ради этого бесчувственного сухаря и неудачника.

И супруги, которые прожили вместе совсем немного, всего несколько лет, все чаще вспоминают, где же лежат их паспорта, чтобы взять их и пойти в то место, где еще недавно они под марш Мендельсона обменивались кольцами, но теперь уже для того, чтобы поставить в паспортах совсем другой роковой штамп – «Брак расторгнут такого-то числа…»