06.10.2009  Когда ты пришел к вере, к Богу, как же хочется поделиться этим светом с другими! Как хочется схватить ближнего за руку и привести в Церковь, открыть ему глаза на то, что открылось тебе! Но как это сделать? От нашего «миссионерства» часто становится еще хуже, а неумелое «проповедование» вызывает только раздражение. Как защитить нашу веру от нападок ближних? Как исповедовать ее перед другими людьми? Об этом мы побеседовали со священником московского подворья Троице-Сергиевой лавры Сергием Фейзулиным. - Как исповедовать веру, но при этом не навязывать ее другим? Как рассказывать о своей вере тем, кто далек от нее? Стоит ли вообще о ней говорить с другими? - Сказано в Священном Писании, что не всякий из нас должен быть учитель, чтобы не попасть под большее осуждение. Потому что учитель – тот, кто может, прежде всего, показать своим примером. Вера, осуществленная практически – это достигнутая любовь. Прежде всего, в повседневной жизни, в отношениях с людьми. Как говорит апостол Павел: «Покажи мне от дел твоих веру». Не христианин ли ты только по имени? Если ты христианин только по имени, то это очень страшно, еще опаснее, чем неверующий человек. Ведь так часто бывает: люди неверующие, даже те, у которых религия вызывает отрицание, бывают ближе к Богу, чем человек, который считает себя верующим. Надо спросить себя: верую ли я по-настоящему? Живая ли моя вера? Потому что ведь и бесы, они тоже веруют и трепещут. Веруют, но служить Богу не хотят, у них нет любви. Прежде всего – исповедание веры, а потом уже проповедание. А исповедание – это значит, нести в себе радость. Когда радости в тебе будет больше, чем принуждения, то тогда, может быть, если обстоятельства будут этому благоприятствовать, можно и что-то сказать людям о своей вере, но очень осторожно. И желательно, чтобы было вопрошание, жажда в окружающих. А когда мы не чувствуем этой жажды и, не проявляя внимание к людям, начинаем миссионерствовать, то это очень опасно. Это – гордыня. - А если есть вопрошание, и нам задают прямые, конкретные вопросы, но мы чувствуем, что не можем достойно на них ответить? - Посмотри в глаза человеку с любовью – и это будет самая лучшая проповедь. Когда человеку очень плохо в этом мире, когда он изверился во всем мирском, он в отчаянии, в обиде на всех, вражде, он чувствует, что никому не нужен, бесконечно одинок, забыт и Богом, и людьми – это благоприятная почва, в этот момент надо прикоснуться к нему с любовью. - Когда есть благоприятная почва – это одно, но если вопросы задаются с агрессией, с насмешкой, с целью поставить нас в тупик? - Нужно в таком случае помолиться об этом человеке про себя, и Бог подскажет. Здесь рецептов нет. Люди все разные, с разным уровнем культуры, и агрессия может быть разная. Есть агрессия воспитанного человека, когда может быть стремление уколоть, ирония, ядовитая насмешка. А может быть просто раздражение – «отстань от меня, это все чушь». Поэтому если человек холодно пытается уколоть, задеть, обидеть, то надо его пожалеть и помолиться: «Господи, научи», и всегда безошибочно будет ответ. Но всегда нужно помнить: раздражением на раздражение отвечать ни в коем случае нельзя. Лучше промолчать, и за него в это время молиться. И это будет ответом, и мистически этот ответ достигнет своей цели. Если мы думаем о своем самолюбии (как это, я не смог ответить!), то тогда мы, конечно, споткнемся. А если мы будем про себя молиться, внешне мы как будто бы растерялись, потерпели в этом споре поражение, а внутренне он почувствует, что да, он победил, но его победа – это его собственное опустошение. И пусть он даже не признается в этом из-за своих амбиций, но внутренне он почувствует свое поражение. - Очень остро вопрос исповедания веры стоит в семьях, где кто-то пришел к Богу, но встретил непонимание со стороны других членов семьи. Как быть? - Что предпочтет маленький ребенок, лежащий в колыбели: чтобы ему прочитали лекцию о любви или чтобы его любили в этот момент? Или цветок, который засыхает без воды, без тепла, что предпочтет: чтобы ему прочитали учебник по ботанике или чтобы за ним реально стали ухаживать? Вот это и есть – «покажи мне от дел твоих веру». Бог принимает этих людей такими, какие они есть, а ты не хочешь. Бог их ведет своей дорогой, Он знает, в каких обстоятельствах и когда вдохнуть в него веру, прикоснуться к нему животворящим теплом своим, Духом Своим Святым. Христос говорит «Аз есмь путь», а мы пытаемся перебежать через дорогу, опередить Бога. В семье наипаче у нас есть возможность проявлять любовь. Часто наше раздражение и внутренний мрак, который мы принимаем за неравнодушие – страшнейшая подмена. Мы должны понимать, что Бог все знает, ничего случайного нет. Сейчас у всех людей болезненно развито самолюбие, амбициозность. Поэтому старцы, опытные в вере люди, советовали проповедовать так. Если хочешь предложить что-то человеку (не внушать ему спасительное для него, а именно предложить), то отвернись в сторону и скажи куда-то в угол: «А я бы сделал вот так…». Не гордись своей верой. Как говорит тот же апостол Павел, твоя вера – это не твое, это дар Божий. Имеешь веру – имей ее при себе, как говорит апостол. А лучше покажи веру от дел твоих – покажи реальную радость. Рядом с тобой человек – люби его, люби таким, какой он есть. Мне встречались верующие, глубоко церковные люди, которые были настолько радостными, излучали такую силу жизни в самых непростых обстоятельствах, что люди далекие от Бога, совершенно неверующие или исповедующие другую веру – все стремились находиться в общении с этими людьми. С источником тепла ну кто ж не захочет? У печки-то в холодную погоду все стараемся быть! Надо, чтобы человек грелся о нашу веру, чтобы мы его могли согреть. Часто говорят – почему православные христиане такие мрачные? А ведь вера христианская – она не может быть мрачной, она по сути своей – свет. «Вы есть соль земли», – говорит Христос. Если вера пресная, невкусная то есть, ну как можно угощать кого-то невкусным блюдом? Без соли лучше промолчи, лучше помолись. И вот когда включишься в эту космическую работу Божью и переживешь ее, почувствуешь величайшую гармонию всего происходящего, и во всем многообразии жизненных обстоятельств каждое мгновение будет наполнено величайшим смыслом. И неверие другого человека тоже. - Как это высоко! Но как же трудно это принять и сделать что-то в конкретных ситуациях… - Просто пожарь картошку с любовью, тем, с кем ты живешь, и это будет лучшее миссионерство! - А если покушаются уже на нашу свободу? Например, муж запрещает жене поститься. Как защитить свою веру и сохранить мир? - Тут надо, конечно, защитить нашу свободу, но опять же, сделать это с юмором, сделать это так, чтобы не было раздражения, найти подход. Нужно помолиться про себя и постараться просто и с юмором объяснить: ты любишь так, а я так. Не вдаваться в метафизические глубокомысленные рассуждения о посте, поменьше этого. Если есть ниточка между людьми, и по этой ниточке туда-сюда идет любовь, то хоть это даже и ниточка, но всегда можно дать почувствовать человеку, что ты его любишь. Можно сказать человеку «я тебя ненавижу» с любовью, а можно сказать «да люблю я тебя, люблю!» так, что тот заплачет. Я думаю, что если человек все-таки любит, если он не садист и не живет в состоянии, когда зло им владеет абсолютно, то не может быть, чтобы он не почувствовал, что причиняет боль другому человеку. Иногда, может, надо даже согласиться, сказать: «Хорошо, я поем этот кусочек мяса». Но если человек любит и мучает того, кого любит, значит, он почувствует страдания другого человека. И пережив эту боль от того, что он причинил боль другому, в следующий раз он скажет: нет, я этой боли не хочу. Ему самому больно станет. По большому счету, пища, сказано у апостола Павла, к Богу нас не приближает и не удаляет нас от Бога. В основе христианской веры – любовь. Критерием всего является любовь Божья. - А как вести себя на работе или с неверующими друзьями? Как быть с развлечениями, приглашениями в гости, светскими праздниками в пост или когда мы, например, готовимся к причастию и не вписываемся в общий распорядок жизни? - Вспоминается известный случай со святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом московским. Был у него знакомый, который очень много помогал церкви – известный сановник, царский вельможа. Однажды владыка без предупреждения заехал к нему в дом, а на столе Великим постом была мясная пища. Владыка, который был известен своим аскетизмом – это был истинный монах, подвижник – страшно смутился, как и хозяева дома. Он оказался в такой ситуации, когда надо было как-то разрядить обстановку. И, сделав радостное лицо, владыка воскликнул: «Ой, как давно я курочки не ел!», и с веселым видом подошел к столу, съел кусочек курочки. А монахи ведь вообще мясо не едят… Но это ситуация, которая не зависит от нас. Однако, не надо лукавить перед собой. Если я готовлюсь к причащению, то я готовлюсь к встрече с Богом, я прошу, чтобы Господь вошел в мою жизнь, в мою душу, в мою плоть и кровь. Выше этого ничего нет в жизни, это самое важное. Церковь и существует для того, чтобы человек мог соединиться с Богом через причащение Святых Таин. Конечно, в это время нужно исключить всякие случайности. Это и есть говение, серьезная подготовка к причастию. Не просто формально вычитать какие-то молитвы, поститься несколько дней, а потом прийти в церковь в урочное время и причаститься Святых Таин. А исключить, например, просмотр телевизионных передач, даже безобидных, сократить бытовое общение с людьми, ну и конечно, если можно, лучше не ходить в гости в это время. Но бывает и такое, что день подготовки к причастию совпадает с днем рожденья друга, например, и нельзя отказать, мы вынуждены идти. В это время надо молиться Богу, пост по возможности стараться не нарушать. Можно шепнуть – объяснить, что пощусь, готовлюсь. Если человек обижается, это одно, но часто люди относятся к этому с пониманием. Поэтому надо смотреть по ситуации. Главный критерий – это любовь. Чтобы не было раздражения, но чтобы и не было лукавства. Я знаю случаи, когда идут в гости и говорят: ну как же, надо было проявить любовь. И проявляют ее во всем подряд, а там и торт, и много других вкусностей. «Ну я же должен был проявить любовь!». Это лукавство, конечно. - Вы уже упоминали об опасности возгордиться своей верой. Как этого избежать? - Веруем мы в то, что Господь стал человеком ради нас. И принял зрак раба, то есть образ раба воспринял на себя до такой степени, что даже до смерти был послушлив, и смерти не простой, смерти самой жестокой и позорной. И мы веруем не в то, что мы достигли веры и сами пришли к Богу, а в то, что Бог спустился с неба на землю ради нас, и мы ничего не сделали, а все сделал сам Господь, чтобы дать нам вечную жизнь, вечную радость, вечный покой. Поэтому если христианин гордится тем, что он имеет веру – это уже не совсем здоровое чувство. Наша православная вера есть величайший дар Божий, это самое дорогое и самое радостное, единственное, что может дать смысл и силу жить. Вот дорожить верой своей мы должны, и, если требует от нас жизнь, не должны скрывать, что мы верующие люди. Это трудно назвать гордостью, это чувство величайшего дара, что мы православные люди, что мы принадлежим к истинной Православной Апостольской Соборной Церкви, к которой принадлежали апостолы, потом апостольские ученики, что можно даже в самые тяжелые моменты просто сказать: «Я православный, какая радость! Господи, слава Тебе за то, что я православный!» Разве можно это назвать гордостью? Или радоваться тому, что мы русские. Нет, национальная гордость – это значит, что я как раз песчинка, но я принадлежу к величайшему народу. Но это разве гордость? В этом наоборот есть что-то щемящее. Апостол говорит: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой». Для чего избранный? Избранный в жертву! Надо понимать, что наше избранничество – не чтобы господствовать над другими народами, наша вера православная – не в том, чтобы мы кичились над другими людьми, которые не верят, а миссия наша в том, чтобы нести крест, нести радость воскресшего Христа. Но для этого надо быть распятым самому. Разве можно этим гордиться? Это несовместимо с распятием. - Как же мы должны относиться к другим вероисповеданиям? - Можно вспомнить бесчисленные сонмы святых людей. Скажем, есть в Тульской области Жабынская пустынь, где жил преподобный Макарий. О его жизни практически ничего не известно. Известно только то, что он жил в Смутное время, когда много было польских интервентов, и они часто бесчинствовали, много зла причиняли русским людям. И вот как-то этот Макарий нашел раненого польского солдата и выходил его. Казалось бы, маленький фрагмент жизни, а сколько за ним стоит! Апостол Павел говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми«. Относиться к другим людям надо так, как относились всегда православные: с любовью. Кто бы человек ни был: мусульманин, иудей, буддист, неверующий, всегда мы должны относиться с любовью, по-другому мы просто не имеем права. Если в нас нет любви, то лучше промолчать. Православие распространялось не мечом, не завоевательскими походами, оно распространялось тем, что шли люди в глухие места, селились там, как, например, Стефан Великопермский, Дмитрий Прилуцкий, Вологодский чудотворец, Варлаам Хутынский, многие другие. Они селились в этих местах полуязыческих или совсем языческих, и начинали просто молиться Богу. И свет от этого человека постепенно разгонял языческую тьму. В наше время, когда мы встречаемся в таком большом городе, как, например, Москва, с большим количеством людей, которые не имеют никакого отношения к православной вере, тем более мы должны проявить любовь. Но мы должны думать и о том, чтобы защищать свою святыню, чтобы не уступать родное, дорогое, то, что наши предки нам как величайшее сокровище передали, наши традиции, наши обычаи. Мы должны стоять крепко на своих позициях православных. Но если ты православный, то ты должен проявить любовь, просто обязан. Ко всем людям, независимо от вероисповедания. Если мы начнем говорить мусульманину, что его пророк – это не пророк, то будет конфликт, вражда, ненависть. Надо принять человека с уважением к его вере, с любовью и не спорить с ним. Отстаивая свою веру, нельзя допускать обидных выражений, обидного тона или раздражения. Если заметил, что в тебе есть раздражение, то лучше разговор прекратить, иначе грех будет перед Богом. Прежде всего – любовь.

|

20.05.2011  Человеку дарована свободная воля. И этот великий дар обрекает нас на постоянную необходимость выбора. Мы молимся Богу: «Да будет воля Твоя». Но как понять, в чем она, воля Божья? И как согласовать с ней свой свободный выбор? Как правильно распорядиться этим даром? О свободном выборе человека и о воле Божьей мы беседуем со священником московского подворья Троице-Сергиевой лавры Сергием Фейзулиным.

Как понять, когда наш выбор правилен и угоден Богу, а когда нет? Мы помним слова Господа, который говорит: «Бремя Мое легко есть». Бремя – это закон, который Он предлагает нам исполнить. Исполнение закона, которое кажется нам тяжестью, напротив, разрешает трудности, открывает многочисленные замки разных жизненных обстоятельств, и становится легко жить, если только мы сами берем эти евангельские ключи. Всегда нужно помнить этот критерий – должна быть радость. Если есть уныние и душевная пустота, если я задавлен и угнетен, значит, я живу не в соответствии с опытом Церкви. По мере умножения скорбей Господь умножает и свое утешение. А если я начинаю роптать, то, я не воспринимаю Духа Утешителя, который мне посылается. Где воля Божья – там благодать, и если нет радости, значит, я неправильно живу. Когда человек, например, идет на сделку с совестью ради богатства или земного успеха, отказываясь от любви и от правды, то вместо того, чтобы обрести радость, он теряет ее. В материальном человека никогда не удовлетворяет то, что есть, он все время жаждет чего-то еще. А потом, как Соломон, может сказать, что «все суета и томление духа». То есть ложь, пустота, никак не питающая душу, а питает ее живое общение с Богом. Это тайна духовной радости, внутренней свободы, когда человек постоянно находится в напряжении… Как же напряжение может быть свободой? Как сказано у Гёте, «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Каждый день жизнь нам предлагает выбор: здесь материальное, а здесь дух, и ты должен постоянно находиться в напряжении, быть внимательным к внутреннему состоянию. Тогда ты непременно почувствуешь, что плоды духа – это радость, мир, вера. Как говорит об этом Евангелие, «что пользы – если ты приобретёшь весь мир, а душе своей повредишь?» Должна быть жажда Бога и напряженное стремление к Нему. Вкусивший радость общения с Богом, радость благодати, никогда не предаст это забвению, никогда не захочет потерять ее. И перед лицом смерти эти плоды духа будут давать надежду, что, войдя в эту дверь, ты обретешь еще большее сокровище. Воля Божья открыта в Евангелии, но не всегда так просто согласовать с ним конкретные житейские ситуации... С евангельскими заповедями не сложно согласовать житейское. Евангелие – это и есть ключ к самым разным житейским обстоятельствам. Для кого-то оно может быть трудной пищей, тогда нужно читать святых отцов. Это люди, которые в своей жизни Евангелие исполнили, и они уже пишут его интерпретацию. Но и древние святые отцы уже трудны для нас, а вот, например, старцы оптинские, которые жили сравнительно недавно, нам ближе и понятнее. А еще ближе – евангельское понимание людей, которые жили в ХХ веке или наших современников. В церкви накоплено много опыта на разные обстоятельства. Но источник – это Евангелие. Именно из него истекает христианская жизнь. Если нам, например, чего-то очень хочется, и мы все-таки не можем найти эту конкретную ситуацию в Евангелии или у святых отцов. Как понять, угодно ли это Богу, или же это всего лишь мои эгоистичные желания? Прежде всего, нужно помолиться. Господи, помоги, если на это есть Твоя святая воля. И задать вопрос очень четко и ясно, понимая, чего мы хотим на самом деле, а не в мечтах и каких-то блужданиях ума. И, конечно, трезво смотреть на реальные обстоятельства жизни, в которых и раскрывается воля Божья. Начинающему шахматисту не стоит претендовать на победу в профессиональном турнире. Должен быть реализм, правильная самооценка человека. А это достигается с помощью Божией. Господи, помоги мне увидеть себя. Личность таинственна, и постичь самого себя – это, может быть, самая большая задача в жизни. Опытные в духовной жизни люди молятся так: Господи, если я Тебя очень прошу о чем-то, но на это нет Твоей воли, не исполняй моего прошения, как бы я ни просил, как бы я не умолял Тебя, чтобы не было мне потом огорчения. Страшно, когда Бог может исполнить то, что мы неотступно просим и чего добиваемся, и даровать то, что нам не нужно. У Бога есть уважение к человеческой личности и неприкосновенному дару человеческой свободы, Он не может игнорировать нашу свободу. И если человек хочет несмотря ни на что чего-то добиться, Господь отходит как бы в сторону, не мешает ему больше в этом. А что с ним будет потом? Мы часто оказываемся в ситуациях, когда выбор неоднозначен и совсем не ясно, что хорошо, а что плохо. Например, иногда нужно согрешить ради того, чтобы помочь кому-то. Возможен ли «грех во спасение»? Если мы стоим перед необходимостью иногда нарушить какие-то предписания и правила ради исполнения высшего закона – любви, то, как говорит апостол Павел, «нужды ради пременение закона бывает». Главное – исполнить закон любви. Философ Владимир Соловьев приводил такой пример. Вы видите бегущего человека, который умоляет вас спрятать его, потому что за ним гонится убийца с ножом. Вы его прячете, а когда к вам подбегает убийца и спрашивает, не видели ли вы здесь пробегающего человека, вы, как честный человек, который всегда говорит правду, отвечаете – да, вот он тут сидит. Конечно, тут же, на ваших глазах, тот убивает человека. А вы всегда говорите правду. То есть вы своей формальной правдой нарушили закон Божий. Но конечно, это очень щепетильный момент. Если человек говорит, как Раскольников в «Преступлении и наказании», что можно совершить преступление, даже пролить кровь, если по совести, то свобода становится уже произволом, то есть преступлением, на которое воли Бога нет и быть не может. Но мы говорим не о произволе. Под нуждой мы понимаем необходимость исполнить высший закон любви. А он – на кресте! Любить – значит взять на себя страдания и боль другого человека. Апостол Павел говорит, что есть правда человеческая и есть правда Божия. Это совершенно разная мера восприятия действительности. Наша правда – это правда ветхозаветная, «око за око, зуб за зуб». А правда Божия для нас осуществилась в том, что невинный Господь за наши преступления пошел на смерть. Православие учит нас терпеливо принимать скорби, посылаемые Богом. Однако, мы стараемся поскорее выйти из неприятных ситуаций, вылечить болезнь. Как понять, когда и в какой степени нужно смиряться с обстоятельствами, а когда – противостоять и бороться с ними? Нужно молиться, не ставя во главу угла собственное понимание, а именно обращаясь к Богу. Вера осуществляется здесь практически. Господи, помоги мне понять, почему я должен терпеть это? Скажем, в семейной жизни, когда романтические отношения сменяются будничными, часто бывает разочарование, ропот: зачем этот человек со мной рядом? Я не хочу это терпеть и это делать! Но ты поставлен в эту ситуацию Богом, и именно ты должен это делать, это твое. Проходя через какие-то испытания с верой, человек созидается, строится. Болезни могут быть попущены Богом, чтобы предупредить возможность впасть в тяжкие грехи, связать человека этой скорбью, предупредить логику развития его личности, по которой он неизбежно придет к какому-то ужасному падению. «Страдающий плотью перестает грешить», - говорит Писание. Человек очищается страданиями. Иногда Господь попускает болезни ребенка. Иначе родители могут верить, лишь только скользя по поверхности, глубоко не воспринимая веру. А болезнь встряхивает их, заставляет глубоко воспринять страдание ребенка и почувствовать, что такое вообще страдание. Почувствовать, что за их грехи страдает невинный. Это христианское страдание: ребенок распинается, болеет за их грехи. И тогда что-то происходит с людьми. Все, что с нами случается, любые неприятности и проблемы – это возможности Божии, которые Он использует для того, чтобы привлечь нас к Себе. Это милость Божия, когда человек видит какую-то течь в своей жизненной лодке и пытается найти другую опору, пристать, пока еще есть время, к церковному кораблю из своей личной, вчера еще очень комфортной, лодки. А болящему человеку Церковь напоминает словами псаломопевца: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения». В наше время, когда люди все время лечатся и все время болеют, наверное, это некое знамение, потому что человек надеется на врачей иногда больше, чем на Бога. Поэтому Господь опять-таки старается точку опоры перенести в область веры, в область Богоискательства, в область высшей правды. Самой высокой мерой является любовь. Если я заболел, но при этом мне нужно заботиться о своей семье, а я, вместо того, чтобы лечиться, ложусь и «смиренно» долго болею, бросая семью, то это ложное смирение. Эта болезнь случилась по воле Божией, но отказываться от лечения, причиняя страдания своей семье – в этом нет Его воли, потому что это нарушает заповедь любви. То есть человек должен и смиренно принимать обстоятельства, и, в то же время, может бороться с ними? Для того, чтобы бороться, надо принять. Как же это? Прежде всего, помолиться. Наша вера – это знание того, что все происходит по Божественному смотрению и ничего случайного нет. Что бы с нами не произошло, если это вызывает досаду, смущение, нужно, прежде всего, помолиться и сказать «Слава Тебе, Господи!». Это таинственный момент. Если рационально подходить, то можно очень сильно заблудиться и оказаться в дебрях какой-то казуистики, споткнуться на ровном месте. Надо обратиться к Богу. Господи, я не понимаю, но я знаю, что все посылается Тобою, что вся моя жизнь проходит перед Твоим Божественным оком. Как не спутать веру в промысел Божий с фатализмом? На все воля Божья и ничего случайного нет, отсюда можно прийти и к выводу, что все предопределено… Это, конечно, очень лукавые рассуждения. Вера в судьбу, в предопределенность всего – это умаление дара Божьего, величайшего дара человеческой свободы. Никакой судьбы нет. В книге пророка Ионы рассказывается от том, что Господь посылает пророка Иону в Ниневию открыть им волю Божию, сообщить о том, что город через несколько дней погибнет. Развращенность, грехи ниневитян, как сказано в Священном Писании, вопияли к небесам. Узнав о пророчестве, и царь, и жители города отказываются от обычной жизни, весь город находится в состоянии поста и молитвы. Царь переодевается в рубище и на коленях молится. И город не погиб. То есть волю Божию можно изменить? Можно изменить не волю Божию, а свою жизнь. Воля Божия таинственна. «Кто познал ум Господень?», - сказано у апостола Павла. Почему первый в рай входит разбойник, а священники и книжники, которые только и занимались изучением закона Божия и готовились к приходу Мессии, они не узнают Его и дня посещения своего? А разбойник удостоился Царствия Божия первым, вслед за Христом. Разве он думал изменить волю Божию? Он смиренно сознавал свою вину и понимал, что он не заслужил другой участи и должен быть наказан. Люди часто жалеют о том, что когда-то сделали неправильный выбор. Но при этом мы верим, что все происходит по промыслу Божию. Правильно ли сожалеть о прошлом? Ты совершил ошибку, но ты знаешь, что это попущение Божие. Значит, каждое следующее мгновение должно быть более радостное. Господь из наших ошибок, из наших падений создает для нас все более благоприятные условия для спасения. Все происходит, прежде всего, в невидимом мире. Если мы ищем точку опоры в этом мире, то мы никогда ничего не решим. Все происходит невидимо, то есть таинственно. И, что бы не произошло, надо сказать – да, я впал в этот грех, оказывается, я не совсем такой, каким я себя представлял, значит, я освобождаюсь от самообольщения, более трезво на себя смотрю. Оказывается, я способен на такую гадость. Господи, слава Тебе, что показал мне это! Теперь я буду осторожнее. А сожаление о прошлом, о том, что что-то не удалось – в это нет никакой веры. Если это совершилось, значит, это было попущено для твоей пользы. Но ведь один грех часто тянет за собой другой, и человек, совершая ошибку за ошибкой, может скатываться все ниже и ниже... Грех разрушает и физическую, и духовную природу. Давно замечено, что способность к покаянию уменьшается после грехопадения. А в Православии главное – это покаяние. По-гречески, «метанойа», то есть «перемена». Это глубокое внутреннее изменение человека, а не сожаление о прошлом. Должна быть постоянная внутренняя необходимость измениться. Святые, чистые целомудренные люди находились в таком горении духа, которое диктовало им удивительные покаянные молитвы. А когда человек далек от Бога, когда падение его безостановочно, то он говорит – ну, я не виноват, вокруг меня такая жестокая жизнь, всеобщая ненависть и несправедливость, я просто продукт среды. Так думать удобно, но так ты к Богу не приблизишься. Что такое свобода? Это когда я отвечаю за свою жизнь. Если я могу сказать, что я виноват, значит, я свободный человек. Это не жизнь, не люди плохие, не обстоятельства, это я сам виноват, это я свободен! Поэтому после исповеди человеку становится легко – он освободился. Он признал: я виноват, и больше никто. Более того, святые люди говорили: если обвинят тебя в том, чего ты не совершил, скажи, что это ты виноват. Ты приобретешь больше свободы таким образом, и соответственно, больше радости. А без свободы радости быть не может. Ответственность за наш выбор очень велика, но так же велика и наша немощь и испорченность. Как же распоряжаться своей свободной волей, зная и о нашей слабости и неразумии, и при этом о такой ответственности? Я, пустой и ничтожный человек, начинаю этот день с верой, Господи, помоги мне встретиться с людьми и пройти через все эти встречи, через всю эту суету и необходимость находить какие-то средства к существованию. Помоги мне Своим Светом, Своим теплом, будь путеводителем, пастырем, выведи меня Твоими путями. Вот надежда, которая никогда не постыжает, не обманывает. Все житейское – это не цель жизни, а лишь средства. Цель – это полнота, которая достигается только жизнью в Церкви, с Богом, в молитве. Если мы главной целью своей полагаем вот эту полноту, если мы в самих себе будем искать не своей правды, не своей цели, а правды Божией, то все остальное нам дастся. Об этом сказано самим Господом: «Ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам». Господь прежде нашего прошения знает все, что нам нужно. Главное – знать, на что точно нет воли Божией. В молитве киевского подвижника схимонаха Парфения есть такие слова: «избавь меня от единственного и величайшего настоящего зла – греха». Святые люди жили не для себя и ничего особенного для себя не просили. Они переросли собственную ограниченность и жили уже в церковной полноте, то есть для людей, для народа Божьего. И, оставив эти рамки, они постоянно находились в потоке воли Божией. Как же преодолеть эти рамки? Кто-то из философов сказал: тот, кто живет для себя, вообще не живет, тот, кто живет для людей, начинает жить, а тот, кто живет для Бога, тот живет. Мы веруем в Церковь, а одна из основных идей в нашей Православной Церкви – это идея соборности, общего спасения. В одиночестве человек погибает как личность. А спасаемся мы все вместе, соборно. Поэтому если мы выбираем церковь, то мы должны выбрать и человека, стоящего рядом с нами. Сосед ли это по лестничной площадке, или дворник другой национальности. Он тоже наш брат, и мы не можем презрительно относиться к нему, без этого дворника мы не спасемся! Если мы пройдем мимо него, не увидев в нем человека, то мы не спасемся. Нельзя проходить мимо образа Божия с презрением. Воля Божья – в том, чтобы мы жили в Духе, чтобы мы исполняли Его заповеди, даже изнемогая, потому что их трудно исполнять. Чтобы мы не унывали, чтобы даже в падении, в грехе, вставали и шли дальше. Чтобы мы жили с Богом. Жили жизнью Церкви, народа Божьего, жизнью других людей, чтобы мы научились прощать, чтобы не завидовали друг другу, чтобы мы могли чувствовать боль другого человека как свою собственную. Может быть, даже он сам ее не чувствует, он уже окаменел, отупел от боли, ожесточился, а нам за него больно, стыдно. Когда мы любим человека, когда он нам очень дорог, нам же бывает стыдно за него, когда он делает что-то некрасивое. Мы чувствуем эту вину, чувствуем, как человек в этот момент выпадает из потока воли Божией. И тут уже нет разделения, но только скорбь о другом человеке. Он, может быть, даже и не знает об этом, а мы, внутренне, мучаясь и страдая за него, молитвой, добрым отношением к нему, пытаемся его вернуть. «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Да любите друг друга как Я возлюбил вас». Вот воля Божья.

|

|

Category:

мои размышления

Простите, что сама сейчас в полном РОМАШКОВОМ ПОЛЕ залегла и меня оттуда не видно. Это временно, как у детей бывает, когда они желают закрыть лицо руками и думают, что их не видят. Я - Лера Х. Вот сейчас закрыла лицо руками и думаю, что вы меня не видите. Это письмо обращено к тем, кто заведомо регистрируется в сети, намеренно или по каким другим соображениям СКРЫВАЕТ СВОЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ и выражение лица :) и считает своей обязанностью "вразумлять" других сидя и наблюдая из-за кустов. Спасибо ВАМ и не НАДО стараться таким образом. Это "вразумление" лживое и лукавое. Если желаете честного и откровенного к себе отношения, то не скрывайтесь как воры и трусы за чужими фотографиями или профилем с непонятным именем и отсутствием фотогафии. И не пиште полунамеками. Это воровское... это украдкой... Не придумывайте за меня мое сотояние и настроение. На тропу ВОЙНЫ я пока не выходила и не собираюсь. В моей душе очень спокойный настрой. Если Вам кажется обратное, то повнимательнее загляните сначала в себя и не придумывайте за других лишнего и не навешивайте свое настроение на меня. Пожалуйста, не надо угрожать если Вы не согласны, не надо пророчествовать мне несчатья... это пустое...не надо пустословить. Господь видит сердца и он все знает. И он знает злое или доброе сердце у каждого из нас. Он знает все наши проступки и наше покаяние... Так что не старайтесь писать мне гадости...или "вразумления"... не утруждайте себя такой работой. Если подобное будет необходимо, а это необходимо всегда, то у меня есть с кем подобное обсудить. Благодарна заранее.

|

|

Category:

О супружестве

Каждый священник в своей пастырской практике часто сталкивается с тем, что к нему обращаются люди, состоящие в так называемом «гражданском браке» (сожительство). Они приходят крестить детей, просят освятить квартиру или машину, желают причаститься святых Христовых таин и даже повенчаться. И многие никак не могут понять, почему Церковь отрицательно относится к тому, что молодые люди, прежде чем создать семью, просто живут вместе, чтобы лучше узнать друг друга, немного притереться. Ведь почти все сейчас так поступают. К сожалению, многие к этому начинают привыкать. Согласно различным опросам, осуждают «гражданский брак» только 18% россиян. Пятая часть опрошенных (21%), напротив, одобряют пары, которые живут вместе без заключения официального брака; а еще 57% относятся к подобным союзам нейтрально. Но это вовсе не значит, что «гражданский брак» – нормальное явление. Если многие воруют, то воровство все равно остается воровством; если ругаются матом, то сквернословие остается сквернословием; если многие заболевают одной и той же болезнью, то никто не считает это новым укладом жизни – в таком случае говорят об эпидемии. Нужно называть вещи своими именами. То, что именуется «гражданским браком», браком вообще не является. В Семейном кодексе Российской Федерации ясно и четко сказано: «Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния» (Разд. 1. Гл. 1. Ст. 1, п. 2). Это и есть гражданский брак. Если люди верят в Бога, то они испрашивают благословение на совместную жизнь в таинстве венчания. Тогда брак становится не только гражданским, но и церковным. А беззаконное сожительство двух лиц разного пола называется блудом. Блуд ? один из смертных грехов, то есть таких грехов, из-за которых человек добровольно и сознательно лишает себя Царствия Небесного. Грех – это не то, что Церковь просто запрещает. Грех – это то, что противоестественно, вредно, опасно и является источником несчастья. И Церковь об этом предупреждает. Если молодые люди начали жить вместе до свадьбы, то они никогда не смогут узнать настоящую радость брачного торжества и никогда не узнают, что такое «первая брачная ночь». У них все это уже прошло кое-как и по-воровски. На одном из форумов в интернете есть такие размышления молодой женщины: «Я никак не выйду замуж, подзатянулся гражданский брак (сожительство, как говорит мужчина мой); уже и дочке скоро 3 года, а мы все никак не соберемся. С одной стороны, глупо устраивать праздник, проживя уже кучу времени вместе. А с другой – я ж никогда замуж не выходила и надеюсь выйти один раз, должна же быть у меня свадьба!» А время идет, и жизнь проходит. Есть и экономические опасности «гражданского брака». Допустим, в процессе совместной жизни были приобретены какие-то вещи или даже недвижимость. При «гражданском разводе» каждый, понятно, остается исключительно при своем нажитом имуществе. Например, жила пара в квартире, подаренной родственниками «мужа». По закону она принадлежит только ему, а бывшей «жене» после разрыва придется искать новое пристанище. Бывает и более трагическая ситуация, когда погибает один из супругов, и все его имущество переходит к ближайшим родственникам, в список которых гражданская жена или муж не входят. Если не было регистрации брака, в случае раздела имущества юридически такие «супруги» друг другу – посторонние люди. Цель христианской жизни состоит в том, чтобы преодолеть грех и через это приблизиться к Богу, а значит, узнать, что такое настоящее счастье. Но в это нужно верить. Гораздо легче верить рекламе греха и безграничной вседозволенности. И мало кто при этом размышляет о грозящих последствиях. Интересно, что, согласно статистике, 70% мужчин, живущих в гражданском браке, считают себя холостыми. При этом 90% женщин в этой ситуации считают себя замужними. Возможны ли здесь взаимопонимание и доверие друг другу? У каждого нормального человека есть естественные потребности, например в питании. Реализовать эту потребность можно двумя способами: нормальным и ненормальным. То есть можно пищу украсть, а можно приобрести законным путем. Если у человека имеются элементарные моральные понятия, то он, конечно, не встанет на преступный путь. Представим себе такую ситуацию. Вот пришел голодный человек в магазин, чтобы купить продукты, выбрал и идет к кассе. Вдруг говорит: ? Я хочу откусить от куска колбасы. ? Подождите, ? замечают ему, ? потерпите немножко, ведь вы взрослый человек. Сейчас оплатите в кассе покупку, получите чек и кушайте на здоровье. ? Нет, я хочу сейчас, ? твердит он и, невзирая на недоуменные взгляды окружающих, начинает есть прямо в торговом зале. Вот он подходит к кассе и вдруг заявляет: ? Мне эта колбаса не нравится, я хочу взять другую. ? Но ведь вы же от нее уже откусили! ? говорят ему. – Кто же будет за вами доедать? ? Ну и что, ? заявляет он, ? она мне не понравилась. После долгих разбирательств горе-покупатель все-таки оплачивает товар, получает чек и хочет теперь уже на законных основаниях утолить свой голод. Вдруг кто-то у него спрашивает: ? А вы в Бога веруете? ? Да, ? отвечает он. ? Тогда помолитесь перед едой. ? Нет. Это слишком серьезно. Я к этому еще не готов. Вот покушаю, окончательно определюсь с выбором пищи, тогда, может быть, и помолюсь. А пока – слишком рано. ? Но ведь молиться нужно перед едой, ? резонно замечают ему. ? А после еды тоже помолитесь. Странная ситуация, не правда ли? Почему такое поведение человека кажется нам ненормальным? Ведь он реализовывал свою свободу: делал, что хотел. Но на самом деле свобода – это не вседозволенность. Когда преступник грабит или убивает, он тоже проявляет свою свободу, но за это общество наказывает его. Почему? Потому что он неправильно пользуется своей свободой. А это может приносить вред и даже оказаться преступлением. Создание семьи ? серьезное дело. Гораздо более серьезное, чем покупка колбасы. Почему же некоторые люди поступают при этом совершенно безответственно и нелепо? Говорят так: «Жить вместе хочу, а жениться пока рано. Нет возможностей, денег, квартиры, еще учусь». Если человек живет по принципу «уж замуж невтерпеж», то можно далеко уйти. Хочется молодому человеку машину, а купить ее, даже в кредит, нет возможности. Что делать? Украсть, отнять? Понятно, что нужно потерпеть, нужно преодолеть себя. В умении и навыке контролировать порывы своих чувств, в возможности остановиться перед любым соблазном и состоит настоящая свобода. Александр Васильевич Суворов говорил: «Победи себя – и будешь непобедим!» Никакое дело не может принести человеку счастье, если оно основано на грехе. Не случайно более 50% браков официально распадается, причем те, кто до законного брака жил в «гражданском», разводятся в два раза чаще! Это неоднократно проверенный факт. А сколько так называемых «гражданских браков» распадается ? такой статистики никто не ведет. Жизнь наша исполнена многообразных трудностей и испытаний. Различные соблазны подстерегают нас на каждом шагу. Если мужчина и женщина живут в законном гражданском браке, то их семья имеет некоторую защиту от распада в виде определенных обязанностей друг перед другом. Если брак освящен в Церкви, то эта защита еще надежнее. Всякий раз, когда в такой семье возникает какой-то разлад, супруги обязательно вспомнят: «Ведь мы венчаны». И это может удержать их от непоправимых ошибок. Людям, живущим в «гражданском браке», не на что опереться в трудную минуту. В момент испытания (например, неизлечимой болезни сожителя, появления на работе новой симпатичной сотрудницы и др.) диавол обязательно будет внушать мысль о том, что они ничем не связаны друг с другом. И так может продолжаться всю жизнь, пока на старости лет человек не увидит, что время безвозвратно ушло, а жизнь так и не устроена. Естественным следствием совместной жизни является рождение детей. В «гражданском браке» (да, к сожалению, и не только) дети, как правило, являются чем-то страшно нежеланным. Поэтому от них либо предохраняются (как от какой-то опасности), либо их убивают, делая аборты. Но если в «гражданском браке» дети все же рождаются, то они с младенчества живут во лжи: папа и мама вроде есть, а вроде и нет. Ведь ребенок, по сути, незаконнорожденный. И как таким детям потом привить какие-то моральные понятия и нормы? С кого им брать пример? Как они сами смогут создать семью? Об этом молодые люди, живущие в блуде, к сожалению, не задумываются. Не задумываются они и о том, что сами себя лишают настоящего счастья. Протоиерей Роман Аксенов

настоятель Никольского храма

с. Николо-Крутины Московской области

|

|

Category:

фразы, цитаты

"О трех предметах не спеши говорить: о Боге, пока не укрепишь веру в Него; о чужих грехах, пока не вспомнишь свои; и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета" Святитель Николай (Сербский)

|

|

Category:

грехи. страсти

В пятое воскресенье Великого Поста, посвященное преподобной Марии Египетской, перед неделей, подготовительной к Страстным дням, Церковь достигает полноты покаяния. До обращения ко Господу преподобная Мария по своему нраву была современная, очень современная – позорная женщина, с самых юных лет. Только если раньше такая жизнь была порицаема, то теперь этим позором хвалятся, пропагандируют эту клоаку, это злосмрадие греховное, как что-то прекрасное, как что-то ароматное. Все делается в нашей стране, чтобы превратить всех девушек в Марий Египетских без покаяния. С раннего детства начинается преступное растление. В школах устраивают конкурсы красоты для третьеклассниц, наподобие недавнего вступления в пионеры; о конкурсах стриптиза пятнадцатилетних объявляют по телевидению и радио, и вовлечение детей в проституцию становится обычным бизнесом. Подъезжает к школе некий хлыщ на иномарке, подходит к восьмиклассницам на перемене: «Девочки, кто хочет зарабатывать после уроков? Четыре дня в неделю». Он не боится, что его задержит милиция, что ему дадут по существующей статье закона срок: их время, их власть, их стихия. Что же родители молчат? Впору им устраивать самосуд, если не защищает государство. Когда государство потворствует разврату, оно не заинтересовано в сохранении себя как государства. Это и неверующие все понимают, что ядро государства – семья, и с распадом семьи, с разрушением нравственности наступает общественный хаос. Что такое апокалиптическая блудница на красном звере? Власть демократии, наследница тоталитарного коммунизма, насаждающая растление? Или шестнадцатилетняя проститутка, как кинозвезда, дающая интервью по телевидению: «Вы от своей работы получаете удовольствие? – Самое большое удовольствие я получаю, когда получаю деньги». Власть денег, корень всех зол, торжество маммоны, диавола: все продается и покупается – Отечество, красота, и жизнь человеческая. Пресса регулярно дает информацию о курсе доллара и таксе на заказное убийство, которое, разумеется, при необходимости может быть сколь угодно массовым. И что страшнее – сотни раз публикуемое газетами сообщение о том, что большинство десятиклассниц в таких-то школах считают проституцию самой престижной профессией (не исключено, что эти сообщения могут быть намеренно лживыми, чтобы подтолкнуть слабые души «быть как все» – к разврату) – или то, то что к подобным сообщениям так привыкли, что их уже не воспринимают. Сатане недостаточно растлить, главное – не допустить покаяния. Для этого создается в обществе атмосфера насмешки над целомудрием, над девством, над верностью в браке, над покаянием. И прежде всего с этой целью ведется яростная атака на Церковь. Не удалось ее сжечь дотла, не получилось разрушить изнутри – теперь пытаются смешать ее с грязью. Что же делать Церкви в этой беде? Наш долг – возвысить свой голос, бить в набат, взывая к стыду и совести всех, заявляя громкий протест власть предержащим. Неуверенность и недоговоренность здесь неуместны. Церковь должна говорить прямым и ясным языком, как это делает Библия, об угрозе человечеству. Здесь болезнь вырождения нации, которое отражается в третьем, четвертом поколении, вплоть до генетических искажений. Здесь покушение на существование России, превращаемой в Содом и Гоморру, и здесь вечная смерть, широкий путь во ад, как говорит Писание. Церковь не может оставаться безучастной по отношению к тому, что происходит во внешнем мире, хотя бы потому, что это касается ее собственных чад. Если бы с самого начала так называемой «перестройки» Церковь адекватно реагировала на сатанинское, организовываемое государством растление, многое сегодня бы было иным. И сегодня мы должны напомнить всем, кто надеется совместить несовместимое, и каждому, кто дерзает переступать порог православного храма, о как никогда актуальном Сотом правиле VI Вселенского собора: «Всякий, занимающийся изготовлением непотребных изображений, или покупающий эти изображения (применительно к нашим дням – смотрящий их по телевидению) да будет отлучен от Церкви». Ты вне Церкви, ты лишен ее молитвы, ее заступничества, ее Божественной силы. Всякий раз, когда ты прикасаешься к ее святыням, ты делаешь это в суд себе и во осуждение: ты не можешь принести в ней даже покаяния, не оставив прежде своего мерзкого занятия. Вот о чем говорит это Сотое правило. И мы знаем еще, что грех блуда по разумению Церкви стоит рядом с убийством и идолопоклонством, и на много лет лишает причастия. Если по нынешним, ненормальным временам мы не в состоянии во всей строгости исполнить каноны святых отцов, которые никто никогда не отменял, и не может отменить, потому что они продиктованы любовью: да не опалится твоя душа, и да узнаешь ты по милости Божией, чего ты лишаешься, совершая этот грех, – все это может значить только одно: глубина покаяния и плоды покаяния должны восполнять недостаток продолжительности его. Мы помним из жития преподобной Марии Египетской, как она не смогла войти в храм из-за нечистоты: какая-то непонятная сила препятствовала ей сделать это. А этот человек уверенно входит в храм, и ничто не останавливает его, несмотря на все его не менее ужасные грехи. Однако оттого, что входит он без покаяния, ему томительно стоять на службе, и он уходит, не дожидаясь конца, и скоро совсем перестает ходить в церковь – буквально не может войти в нее. То же древнее чудо, только в ином, печальном варианте, повторяется вновь. Итак, прежде всего мы должны стать на трезвую почву. Зло должно быть названо своим именем, и вся разрушительная сила греха должна быть правдиво обозначена. Только после этого можно говорить о покаянии, до тех пор оно может существовать в одних мечтах и воображении. Без покаяния как говорить о самой главной тайне жизни, о воплощении Слова Божия, и о том, что оно связано с тайной целомудрия? Не представлять ли тем самым для самонадеянных глупцов, как говорит апостол Иоанн Богослов, Бога лживым? Как осмелиться произнести, что за всепревосходящую чистоту Девы Марии даровано всему человеческому роду спасение? С кем поделиться сокровенной мудростью о том, что личность человека – не только душа, но и тело. Кто услышит и поймет, что тело христианина чисто и свято, и сродно Телу Христову, что оно омыто водою крещения, помазано святым миром, причастно животворящим Христовым тайнам? Не метанием ли бисера будет обратиться со словами: «Разве вы не знаете, что тела ваши – храмы Духа Святого?» Только тогда, когда мы приносим Господу подлинное покаяние, узнаем мы Духом Святым, для чего дано нам тело, и исполняемся решимости до смерти стоять за чистоту, которую имели в телах своих святые мученики, приобщившиеся силе Креста Христова и Воскресения. Без ясного и глубокого различения добра и зла как будет наш пост Марииным стоянием? Как душа, подобно жене грешнице, которая возлюбила много, принесет плач о себе, о Господе, и о всех, ради кого Господь пришел принять страдания! Протоиерей Александр Шаргунов

|

|

Category:

писатели о....

«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле». Это – опять Достоевский, слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых».

|

|

Category:

история

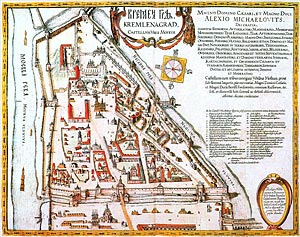

Идея «Москва — Третий Рим» в символике Храма Христа Спасителя Храм Христа Спасителя. Современный вид. Фотография с сайта xxc.ru Храм Христа Спасителя. Современный вид. Фотография с сайта xxc.ru

23 (10) сентября 1839 года в Москве на Алексеевском холме был торжественно заложен храм Христа Спасителя. Закладка, совершенная святителем Филаретом, митрополитом Московским, была приурочена к празднованию 25-летней годовщины окончания Отечественной войны и взятию Парижа в марте 1814 года. Храм был воздвигнут в благодарении Богу за национальное спасение России и ее победу над Наполеоном в Отечественной войне. Созидаемый храм, как главный храм России, был символом русского патриотизма и воплощением национальной идеи, рожденной в лоне православия и неотделимой от Церкви. Это была сугубо русская традиция — ставить в честь великих побед благодарственные храмы-памятники. До наших дней уцелели московские предшественники храма Христа Спасителя: церковь Всех Святых на Кулишках, поставленная во славу победы на Куликовом поле, храм Покрова Божией Матери на Рву — в честь взятия Казани, Казанский собор на той же Красной площади — в честь победы над польско-шведской интервенцией в Смуту, церковь Иоанна Воина на Большой Якиманке — в честь Полтавской битвы… День национального освобождения России в Отечественной войне пришелся на Рождество Христово, поскольку к концу декабря 1812 года на территории России не осталось ни одного наполеоновского солдата. Оттого главный престол благодарственного храма освятили во имя этого великого праздника. И по указу императора с 1813 года после Рождественской литургии во всех русских церквях служили благодарственный молебен в память о спасении России от нашествия иноплеменных. Идею строительства храма Россия восприняла с воодушевлением. Целая плеяда архитекторов, скульпторов, художников стремилась воплотить главную идею благодарственного храма, где христианская религия и отечественная история сочетались бы в единое естественное целое. Однако первый принятый проект архитектора Карла Витберга, столь понравившийся Александру I, страдал идеей духовной абстракции. Устройство мистического «чисто христианского храма», по замыслу архитектора, следовало извлечь из самой души человека, где обитает Святой Дух. Храм, заложенный в 1817 году на Воробьевых горах, не выражал национальной идеи и был создан не в традициях русского зодчества. Его сооружение не состоялось отчасти и по этой причине. После смерти Александра I, страстно увлекавшегося мистикой, на престол вступил консервативный государь, и с подобной мистикой было покончено. Отечественная война словно была предупреждением Божиим России о зле «галломании», охватившей русское общество с XVIII столетия. Колоссальный рост национального самосознания требовал возвращения к историческим ценностям. Главное же, что в те годы национальная идея благодарственного храма уже требовала и воплощения в национальных формах архитектуры. Это стало причиной победы архитектора Константина Тона на конкурсе: Николаю I была близка его идея традиционности и величественности, лежавшая в основе замысла храма. И место для него выбрали символическое, по словам одного современника, «где случилось решение Бога быть России». В 1612 году здесь находился штаб князя Пожарского: отсюда он с воинами переправился в Замоскворечье и там бился насмерть с гетманом Ходкевичем, стремясь не допустить его армию на помощь к осажденным в Кремле польским интервентам. А знаменитый келарь Троице-Сергиевой Лавры Авраамий Палицын совершил тут молебствие «о побеждении на враги». Храм Христа Спасителя по проекту Константина Тона был не только воплощением национального зодчества, но и истинным символом русской национальной идеи. Архитектора при жизни называли отцом национального русско-византийского (или как тогда говорили, «византийского») стиля, в котором был построен московский храм. Пятиглавый исполин с огромными золотыми куполами, похожими на корону, напоминавший москвичам пасхальный кулич, оказался необыкновенно органичен духу старой Москвы. Интересно, что, несмотря на столь долголетнее строительство, проект ни разу не претерпел никаких изменений. Множество критики обрушилось на этот храм. Тона осуждали за неудачный проект, за «патриархальный» византийский стиль, за воплощение казенной теории официальной народности. Говорили, что храм похож то ли на самовар, у которого чаевничает какой-нибудь замосквореченский купец, то ли на гриб, то ли на чернильницу — эпитеты менялись в зависимости от времени критики. Художественной ценности не представляет — таков был вывод-причина его разрушения. Всем памятны и недавние споры о «новоделе» и его целесообразности, с апелляцией к тем самым доводам об отсутствии художественной ценности. Храм Христа Спасителя имеет два самобытных признака, отличающих его от остальных православных храмов. Во-первых, он посвящен лично Господу, и в нем очень много изображений, повествующих о событиях земной жизни Иисуса Христа. Образы Нового Завета, открывшего Закон Божий, тесно переплетены с ветхозаветными, пророчествовавшими о пришествии в мир Мессии — Божественного Спасителя рода человеческого. Во-вторых, канонические сюжеты связаны с историей России от принятия христианства до Отечественной войны 1812 года, в которой Богохранимая и Богоизбранная на мессианский подвиг Россия не только отстояла свою национальную независимость но и одержала победу над злейшим врагом мира, о чем и благодарила Господа в храме, посвященном Его Имени. Эти две особенности стали основным образом выражения национальной идеи «Москва — Третий Рим», которая легла в основу замысла храма. Огромную важность имел и тот факт, что в создании образа храма принимало участие высшее духовенство, в первую очередь святитель Филарет, выбиравший сюжеты для росписи важнейших частей храма и фасадных горельефов — ведь эта идея родилась в лоне Церкви. Москва — Третий Рим  План Кремля «Кремленаград» (1600-1605) План Кремля «Кремленаград» (1600-1605)

Идея «Москва — Третий Рим» окончательно сложилась в XVI веке. Суть ее хорошо известна. В 1439 году в Италии на Флорентийском соборе была подписана церковная уния, которая переводила Православную Церковь под власть Папы Римского. Византия пошла на это соглашение, надеясь на военную помощь Европы в борьбе с турками-османами. Но в 1453 году Константинополь — Второй Рим — все же пал под ударами завоевателей. Русь не признала Флорентийскую унию и крушение Византийской империи сочла небесной карой за предательство Православия. Третьим Римом, призванным сохранить Соборную и Апостольскую Церковь и явить всему миру свет православия, стала Москва. На протяжении веков Москва собирала вокруг себя русские земли, созидая сильное и могучее Государство Российское. Все больше крепла ее мощь, и в недрах национального самосознания, родилась идея, что столь великому государству суждено великое предназначение. В основе идеологии Третьего Рима лежит представление о Богохранимом и Богоизбранном Городе, призванном осуществить историческую миссию и тем выполнить Божественную Волю. В русской трактовке эта идея имела глубоко христианскую основу: мировой миссией Богоизбранной Руси стало сохранение Православной Церкви. А высшей целью Третьего Рима был Небесный Иерусалим — грядущее Царствие Небесное, которого невозможно достичь вне Церкви. Государство осмыслялось как оплот Православной Церкви, как христианская Держава, защищающая свой властью и силой православие. Церковь же была не только целью, но и основой, залогом исторического существования России. Этой идеи характерны следующие постулаты: - Исключительное значение Православной Церкви в осмыслении исторической миссии и существования России как национального государства и мировой цивилизации.

- Исключительная роль государства в сохранении и защите Церкви и непреложный принцип симфонии.

- Восприятие истории православной России как части Священной истории и истории христианского мира

- Осмысление России как Богохранимой цивилизации

- Мессианская роль России (в образе православной столицы Москвы) в мировой истории под сенью Православной Церкви.

Крупнейший исследователь этой темы М.П.Кудрявцев выделил три категории символики Третьего Рима. Во-первых, символы, заимствованные из великих древних держав, наследницей которых осмысляла себя Москва — Рима, Константинополя, Иерусалима. Во-вторых, символика апокалиптического Града Божия — Небесного Иерусалима, описанного в Откровении Иоанна Богослова. В-третьих, символы, связанные с Земной Жизнью Господа Иисуса Христа и Святой Земли. Известно, что Кудрявцев считал главным символическим и градостроительным центром Москвы храм Покрова Божией Матери, что на Рву, и прилегающую Красную площадь. Покровский собор представляет особое значение для понимания символики храма Христа Спасителя, поскольку, как считают ученые, именно этот собор был символически воспроизведен в его шатре-иконостасе. Покровский собор стал архитектурным образом Небесного Иерусалима — Града Божия, в который суждено вернуться человечеству благодаря Искупительному Подвигу Христа Спасителя. Восемь глав, расположенных вокруг центрального девятого шатра, в плане образуют восьмиконечную звезду. Число 8 символизирует день Воскресения Христа, который по древнееврейскому календарному счету был восьмым днем, и грядущее Царствие Небесное — царство «восьмого века», которое наступит после Второго Пришествия Христа. А сама звезда символизирует христианскую Церковь как путеводную звезду в жизни человека к Небесному Иерусалиму. Она напоминает и о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к младенцу Христу — Спасителю мира. Шатер же в русском храмостроительстве символизирует сень, которая с глубокой древности возводилась над священным местом в знак его Богохранимости и святости. Самой сложной задачей для зодчих было воплотить образ Нерукотворного храма Небесного Иерусалима в городе земном (в Небесном Иерусалиме нет храма, а «есть только Престол Его»). Эта задача, по мнению Кудрявцева, и была гениально решена в композиции Красной площади. Когда на Красной площади во время больших церковных праздников совершались богослужения, она вся заполнялась народом, духовенство занимало Лобное место, куда ставили аналой, а Покровский собор становился алтарем огромного Храма под открытым небом. Именно эта композиция Красной площади была символически воспроизведена в пространстве храма Христа Спасителя. Национальная идея «Москва — Третий Рим» провозглашала целью исторического существования России сохранение под защитой государства Православной Церкви. Главный храм Москвы символизировал эту идею на языке своей архитектуры, скульптуры и росписи, прославляя спасение Церковью Москвы и России. Хранитель русской славы  Храм Христа Спасителя. Старинная фотография с сайта xxc.ru Храм Христа Спасителя. Старинная фотография с сайта xxc.ru

Храм Христа Спасителя стал вторым равнозначным градостроительным центром наряду с Красной площадью и Кремлем. Более чем стометровая высота и расположение на высоком Алексеевском холме делали его главной вертикальной доминантой города. И хотя по московскому обычаю запрещалось строить в городе сооружения выше Ивана Великого, для благодарственного храма, посвященного Господу, было сделано исключение. Храм торжествовал над Москвой, и его горящие на солнце громадные купола были видны далеко с окрестностей города. Он был созвучен идее Кремля, свидетельствовал ей, по-новому раскрывая в себе ту же мысль о православной Богоизбранной России, хранимой под сенью Христа Спасителя. В нем Россия и благодарила Господа, и осмысляла себя во Христе. Образу храма присущи следующие черты, в которых запечатлелась идея Москвы как Третьего Рима: - Он был не просто освящен во имя Рождества Христова, как обычная московская церковь. Как уже говорилось, храм был посвящен Лично Господу и в нем присутствует великое множество образов Земной Жизни Иисуса Христа.

- Представление о России как Богоизбранной Державе, развивавшейся исключительно в лоне Православной Церкви, и осмысление влияния православия как решающего в жизни и судьбе страны. Отсюда изображения в храме великого сонма русских святых и канонизированных государственных деятелей, положивших жизни в трудах на благо России и укреплявших в ней православие. Император Николай I особо пожелал, чтобы идея росписи храма напоминала «о Милостях Господних, ниспосланных по молитвам праведников на Россию в течение всех девяти веков ее истории».

- Осмысление истории православной России естественной частью Священной истории от сотворения мира, грехопадения и Искупительного Подвига Христа до Его Грядущего Второго Пришествия. В композиции храма развивается историческое время от Земной Жизни Господа (с предшествовавшими ветхозаветными событиями) до Отечественной войны 1812 года.

- Восприятие единства и преемственности Вселенской Церкви и Русской Церкви. Образы великих древних святых сопровождаются изображениями русских святых. При этом образы вселенских и русским святых зачастую напоминают о боях Отечественной войны, совершившихся в их праздники.

- Непреложная идея симфонии Церкви и Государства.

- Идея преемственности России Риму, Византии, Иерусалиму.

- Мессианская роль православной России в мировой истории. Победа над Наполеоном, в которой Россия принесла мир и свободу и себе, и Европе, осознавалась как ее победа над атеистическим, воинствующим Западом, над антихристианской идеей мирового господства. Историческая миссия России осмыслялась здесь как благословение Господа на мессианский подвиг освобождения человечества от завоевателя и ниспровержения его помыслов мирового владычества.

- Исключительная роль Москвы в истории, судьбе и миссии России. Храм строился именно в Москве, которая приняла на себя всю тяжесть нашествия Наполеона и всю честь победы.

Архитектура храма способствовала воплощению этой идеи. Он был построен в русско-византийском стиле, то есть в древнерусских традициях церковного зодчества, уходившего глубокими корнями в архитектуру Византии, у которой Русь приняла православие и унаследовала историческую роль. Храм имеет 12 дверей, по три на каждом фасаде: по числу врат Небесного Иерусалима и по числу апостолов Христа. В плане крестово-купольного пятиглавого храма, увенчанного короной в знак царственности Христа, лежит равноконечный крест — символ подвига Иисуса Христа и крестного пути всех тех, кто, следуя Ему, положил жизнь за Веру и Отечество. Его простирающиеся на четыре стороны света концы образуют крылья храма: восточное составляет алтарь с росписями о земной жизни Господа и основании Церкви, южное — придел св. Николая на хорах, посвященный Вселенской Церкви до крещения Руси, северное — придел святого Александра Невского, посвященного русскому государству, и западное, в котором прославлена Русская Православная Церковь. Таким образом, в храме последовательно развивается композиция — 1) от земной жизни Иисуса Христа к основанию Церкви, 2)история Вселенской Церкви до Крещения Руси — и 3) история христианской России от Крещения до Отечественной войны 1812 года. События последней символически означены как в образах святых, в чьи праздники совершились важные бои, так и в устройстве нижней обходной галереи, ставшей мемориалом войны. (Тема Божественного Домостроительства от сотворения мира до победы Христа представлена в росписи главного купола — так храм запечатлел в своем образе священную историю мироздания.)  В.П.Верещагин - фрагмент картины «Несение Креста». В.П.Верещагин - фрагмент картины «Несение Креста».

Современная реставрация. Образы Иисуса Христа и Его земной жизни занимают главное центральное и подкупольное пространство храма и алтарь, откуда берет начало развитие сюжетной линии. Символика алтаря опирается на идею посвящения храма Господу: здесь начинается повествование о земной жизни Спасителя, от Рождества до последних дней, смерти и погребения. В конхе храма находится огромное изображение престольного праздника, Рождества Христова. Ниже — «Тайная Вечеря», а по обеим сторонам от нее изображения последовавших событий: «Моление о чаше», «Се человек», «Несение Креста», «Распятие», «Снятие со креста», «Положение во гроб». Все эти шесть подлинных полотен, выполненные художником В.П.Верещагиным, чудом уцелели и ныне вновь заняли свое место в алтаре, став святыней возрожденного храма. И отсюда же, с алтаря начинаются изображения вселенских святых, имеющих отношение к творимому в алтаре таинству. Тут представлены святые отцы первых веков христианства и составители чина Божественной Литургии, среди них Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Двоеслов. А внутри алтарной сени (шатра-иконостаса) есть образ св. Алексея в память об Алексеевском монастыре, прежде стоявшем на том месте, и образ св. Архипа: в день его праздника 19 февраля (3 марта)1855 года вступил на престол государь-храмоздатель Александр II, при котором храм был достроен, расписан и подготовлен к освящению. Шатровый иконостас, созданный при участии святителя Филарета, стал главным символом храма — восьмигранная часовня из белого мрамора с восемью главками, внутри которой находится престол, знаменовала пещеру Гроба Господня. Кроме того, она образно повторяла форму храма Покрова Божией Матери, что на Рву, а огромное внутреннее пространства храма Христа Спасителя символизировало Красную площадь, с ее образом апокалиптического Нерукотворного Храма. В центре иконостаса находятся Царские врата. На их дверцах по канону изображается Благовещение и святые апостолы-евангелисты. В храме Христа Спасителя по бокам Царских врат еще установлены четыре иконы святителей Московских: Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, что в замысле храма символизирует предстояние Господу русских святых, созидавших Государство Российское в лоне Православной Церкви. Та же идея присутствует и в росписи пояса главного купола — нижеследующее изображение после образа Господа Бога Саваофа в своде купола. Здесь представлено торжество Небесной Церкви, славящей победившего Господа у Его Престола: по обеим сторонам от Спасителя изображены тридцать персонажей, которые пророчествовали о пришествии Христа, или были свидетелями Его земной жизни, или проповедовали Его учение и укрепляли христианскую веру. Россия представлена здесь в образах святых князей Владимира Великого и Александра Невского. Центральное пространство храма всецело посвящено Господу. Образы Иисуса Христа присутствуют в росписи парусов и ниш, в трех глухих сводах малых куполов, в арках на хорах, над дверями храма. Ради воплощения идеи храма было допущено отступление от канонов. На парусах храма вместо традиционных образов апостолов-евангелистов изображены три великих чуда Спасителя, в которых была явлена Его Божественная слава — Преображение, Воскресение и Вознесение, а на четвертом парусе — Сошествие Святого Духа на апостолов как торжество победы Спасителя и начало истории Его Церкви. Канонические образы апостолов-евангелистов находятся под этими изображениями, как свидетелей Господних чудес, поведавших о них человечеству. Мысль об истории Церкви, основанной Христом, последовательно развивается на хорах. Там освящены два придела — во имя св. Николая Чудотворца и св. Александра Невского по тезоименитству четырех русских императоров-храмоздателей. Так получилось, что один придел освящен во имя византийского святого, ориентированный на юг — по направлению к малоазийской стране, где совершил свой подвиг великий угодник Божий, а другой — во имя русского святого, ориентированный на север, где состоялась судьбоносная Невская битва. Как уже говорилось, развитие сюжета храма начинается с востока, где в алтаре представлена роспись, повествующая о земной жизни Господа и основании Церкви. Далее по часовой стрелке движение следует на юг, в Никольский придел, где повествуется об истории Вселенской Церкви в IV — X в.в. от Никейского Собора до времени Крещения Руси (Именно там находятся монументальные суриковские полотна о Семи Вселенских Соборах). Следующее, западное крыло, посвящено Русской Православной Церкви. Заканчивается этот исторический цикл в северном крыле, в приделе св. Александра Невского, где представлена история Государства Российского под сенью Православной Церкви и исповедуется симфония Церкви и государства.  Владимирская икона Божией Матери. Воссозданная роспись Храма Христа Спасителя. Фото xxc.ru Владимирская икона Божией Матери. Воссозданная роспись Храма Христа Спасителя. Фото xxc.ru

Над арками, обращенными в центральное пространство храма (второй ярус росписи) помещены чудотворные иконы Божией Матери, оказавшие великие милости России и покровительствовавшие русской армии в Отечественной войне. Каждому образу предстоят святые угодники Божии, по молитве которых было явлено заступничество Богоматери в разные эпохи русской истории, защитившей Русь от татар, немцев, шведов, литвы, поляков, французов… История православной России вновь представлена как часть священной истории. Образы святых древней Церкви сопровождают образы великих русских святых. Образам великих римских и византийских правителей сопутствуют образы русских государей, канонизированных Церковью. Точно также как Россия в идее храма является смысловым центром композиции, так и Церковь занимает ключевое положение в концепции России как христианской цивилизации. Западное крыло храма (против главного алтаря) полностью посвящено Русской Православной Церкви со времен Крещения Руси.Здесь изображены русские святые, созидавшие в России православие, ее хранители от войн и междоусобных браней, устроители святых обителей и молитвенники о России на небесах. В монументальной стенной росписи запечатлены эпохальные события в русской истории, в которых была явлена судьбоносная для России сила православия, с самого начала его появления на Руси. Повествование начинается со крещения святой Ольги, где подчеркивается преемственность русского христианства от Византии. Здесь изображено, как святая Ольга, выйдя из купели, принимает благословение от константинопольского патриарха. Идея православной симфонии, столь характерной для России, проповедуется в образах «Крещение киевлян» и «Основание Киево-Печерской Лавры», которые повествуют об изначальной поддержке Церкви государственной властью на Руси. Тут изображены св. Владимир, молящий Бога о ниспослании благословения русскому народу, и киевский князь Изяслав, исцеленный св. Антонием Печерским, за что в благодарность подарил монахам высокую гору над киевскими пещерами — Великая Лавра стоит там и по сей день. Два образа посвящены самой Москве. Интересно, что для храма были отобраны два исторических события, ставших вехами в судьбе Москвы как столицы России. Это «Закладка Московского Успенского собора в 1326 году» с изображением великого князя Ивана Калиты и «Сретение иконы Владимирской Божией Матери», спасшей стольный град от нашествия Тамерлана в 1395 году. Здесь же присутствуют сюжеты, связанные с Отечественной войной. Образом «Явление Богоматери преподобному Сергию» митрополит Платон благословил Александра I, когда император отправлялся в армию, оттого этот образ запечатлен на стене западного крыла. Над южной хорной аркой находится Смоленская икона Богоматери, пребывавшая в стане русских воинов перед Бородинской битвой. Над северной аркой — Казанская икона Богоматери, которой митрополит Платон благословил М.И.Кутузова перед отправкой в действующую армию. Северный придел св. благоверного князя Александра Невского полностью посвящен православному государству Российскому. В росписи представлены церковные и государственные деятели, собиратели земли Русской, родственники св. князя Александра Невского, его современники и преемники, утверждавшие в России православную веру и канонизированные Церковью, а также святые мученики, пострадавшие или павшие в битвах за Отчизну. Здесь изображены и особенно чтимые в России 28 чудотворных икон Божией Матери, через которые Она спасла от бедствий и Москву, и многие русские города. Это и Боголюбская икона, и Феодоровская, Страстная, Грузинская, Печерская, Гребневская, Тихвинская. В монументальных настенных образах представлены сюжеты из жития Александра Невского, восхваляющие святого князя как твердого исповедника православия и радетеля о русской земле. Образ «Послы Папы пред Александром» восславляет верность русского князя Православной Церкви, что, всегда, во все времена, являлось и сохранением национальной независимости. Здесь изображено, как князь отказывает папским легатам принять на Руси католичество: «Мы знаем истинную веру и церковь от Адама до Христа и от Христа до VII Вселенского собора, содержим то самое учение, которое преподано Апостолами, и вашего учения принимать не желаем». Аналогичная сюжетная линия развивается в наружном образе храма, на его уникальных фасадах. Здесь также связаны в единой мысли образы Господа, Богоматери, Небесных Сил, Вселенской и Русской Церкви, священная история, история России и Отечественная война. Композиция фасадов развивает идею преемственности России Риму, Византии и Иерусалиму. Первой и главной темой стали образы Господа, Богоматери и Сил Небесных, хранивших Россию всю ее историю. За ними следуют персонажи Ветхого Завета, явившие истинную веру и связанные со строительством Иерусалимского храма, как иудейские цари Давид и Соломон, которым уподоблялись императоры Александр I и Николай I, воздвигшие в России храм имени Господа. Следующую группу составляют изображения русских иерархов, святых, ратников за Отечество, небесных покровителей русских государей-храмоздателей, всех тех, кто просвещал Россию во Христе и укоренял в ней Православную Церковь. Наконец, на фасадах храма запечатлены картины священной и русской истории, а также образы тех святых, в чьи праздники состоялись победоносные сражения Отечественной войны. Общая идея всех горельефов согласуется с предназначением храма свидетельствовать о богохранимости и богоизбранности России. Скульптуры на фасадах имеют одинаковую схему расположения (поясами: в верхних медальонах, у дверей, у оконных арках, на углах), но отличаются сюжетами в зависимости от стороны света, на которую ориентирован данный фасад: каждый из них несет свою идею.  Западный фасад Храма Христа Спасителя. Давид в собрании вельмож передает Соломону черчежи храма. Западный фасад Храма Христа Спасителя. Давид в собрании вельмож передает Соломону черчежи храма.