|

Category:

–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ

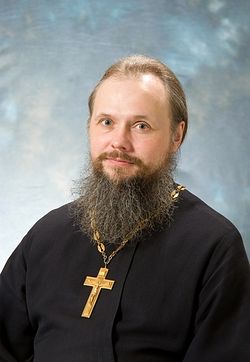

–Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ вАУ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є–ї–Є –≤—А–Њ–Ј—М? –С–µ—Б–µ–і–∞ —Б–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–∞–і–Є–Љ–Њ–Љ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Т–∞–і–Є–Љ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤

–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–Є—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –±–µ—Б–µ–і—Г –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –Ф—Г—Е–∞–љ–Є–љ–∞ —Б –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–≤—П—В–Њ-–Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –і–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–∞–і–Є–Љ–Њ–Љ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ —В–µ–Љ—Г ¬Ђ–†–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є¬ї. –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–Є—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –±–µ—Б–µ–і—Г –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –Ф—Г—Е–∞–љ–Є–љ–∞ —Б –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–≤—П—В–Њ-–Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –і–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–∞–і–Є–Љ–Њ–Љ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ —В–µ–Љ—Г ¬Ђ–†–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є¬ї.

вАФ –Ю—В–µ—Ж –Т–∞–і–Є–Љ, –і–∞–≤–∞–є—В–µ –Њ–±—Б—Г–і–Є–Љ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г вАФ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –Є–ї–Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–љ–µ–љ–Є—П, –±—Г–і—В–Њ –±—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є —Г—Й–µ—А–±–љ–∞, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ—З–∞—Й–µ, –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –њ—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Е—А–∞–Љ–∞. –Ч–≤—Г—З–∞—В –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤. –І—В–Њ –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ—В–µ—Ж –Т–∞–і–Є–Љ, –Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є?

вАФ –Ь–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –ї–Є—И—М —В–Њ, –Њ —З–µ–Љ –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М: –Я–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ вАФ —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–µ–Љ–Є –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Г –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ. –С–µ–Ј –Я–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –≠—В–Њ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°–≤—П—В—Л–µ –Њ—В—Ж—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Я–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –≤—В–Њ—А—Л–Љ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є–±–Њ –≤ –љ–µ–Љ –Њ—З–Є—Й–∞–µ—В—Б—П –Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –і—Г—И–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–µ –і–∞—А—Л –і—А—Г–≥–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Є. –Ъ—В–Њ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А—Г–µ—В —Н—В–Њ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–ї–Є –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞–µ—В –Є–Љ, –∞ —В–∞–Ї–Є–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П, —В–Њ—В —А–Є—Б–Ї—Г–µ—В –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –≤ –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ—Л–є —Д–∞—А—Б. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–љ–Є–Ј–Є—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –і–ї—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞ –љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Є–Ј–Љ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –і–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –Є –і–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П. –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М?вАФ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –і—Г—И—Г –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –≤ –±–Њ–≥–Њ¬≠—Г–≥–Њ–і–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ь—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ —Г —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Њ?—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б—П ¬≠–і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ј–Є–ґ–і–µ—В—Б—П –љ–∞ –Я–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–Є. –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М вАФ —Н—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Я–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П. –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П—Е –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –Є –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞—В—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ї—О–і–Є –≤—Б–µ —А–µ–ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В –і—А—Г–≥–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Ь—Л –љ–µ —Г–Љ–µ–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –Є –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ–Љ —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П, –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ–Љ —Г—Б–µ—А–і–Є—П –Ї –њ–Њ—Б—В—Г, –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ–Њ–і–і–∞–µ–Љ—Б—П –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–∞–Љ. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –µ—Й–µ –≤—Л—В–Њ–ї–Ї–љ–µ–Љ –Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—О –љ–∞—И–µ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—А–∞—В—М –≥–Њ–ї—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. вАФ –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б—А–∞–Ј—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: —П –ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Є—З–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –Ј–∞—З–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є? вАФ –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ —Б—А–∞–Ј—Г —А–∞–Ј–≤–µ–і–µ–Љ —Н—В–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П вАФ –ї–Є—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —Б–ї—Л—И–Є—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М, –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –Ї–∞–Ї —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Ф–∞, –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б–ї—Л—И–Є—В –Є —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥—А–µ—Е–Є, –Њ–њ–ї–∞–Ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ: ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–є¬ї, вАФ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–∞–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ—В —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤, –љ–Њ –Є —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –і–ї—П —Г–≤—А–∞—З–µ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —А–∞–љ—Л –Є –µ—Й–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–і–µ—П–љ–љ—Л–є –≥—А–µ—Е –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї—Б—П. –≠—В–Є –і–∞—А—Л –њ–Њ–і–∞—О—В—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–Љ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞. –°–Ї–∞–ґ—Г –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ–њ—Л—В—Г: –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–є –ї–∞–≤—А–µ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –љ–µ–і–µ–ї—О –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –Є —П –њ–Њ–Љ–љ—О —Б–≤–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —В–Њ–≥–і–∞, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Є —В–Њ–љ–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –ї–µ–≥—З–µ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б—В–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —А–µ–ґ–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —А–∞–Ј –≤ –і–≤–µ-—В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є. –Ш —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –≤—Б–µ –Љ–Њ–Є –Њ—А–≥–∞–љ—Л —З—Г–≤—Б—В–≤ –Њ–≥—А—Г–±–µ–ї–Є –Є –њ—А–Є—В—Г–њ–Є–ї–Є—Б—М. –°–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –≥—А–µ—Е —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П, –∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Б–Є–ї –і–ї—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–љ—М—И–µ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–µ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–µ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, –њ–Њ–і–Њ–є–і—П –Ї –љ–µ–є –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ. вАФ –Э–Њ, –Њ—В–µ—Ж –Т–∞–і–Є–Љ, –∞ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –¶–µ—А–Ї–≤–∞—Е, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є, –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—О—В—Б—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ, –∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—В—Б—П –љ–µ —В–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ. –•–Њ—В—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В–Њ–є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Љ–љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В—А—Г–і —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Т–ї–∞–і–µ—В—Л –Х—А–Њ—В–Є—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—В—М –Ї —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, —З—В–Њ–±—Л –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є—О. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ —Б—В–∞–≤—П—В –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –і—А—Г–≥–Є—Е –¶–µ—А–Ї–≤–µ–є, –≥–і–µ –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ґ–∞–Ї, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –љ–∞–Љ –љ–µ –љ–∞–і–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П?

вАФ –Т –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ, –Є –і–∞–є –С–Њ–≥, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ-–і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є –љ—О–∞–љ—Б—Л. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ вАФ —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ. –Ф–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –¶–µ—А–Ї–≤–∞—Е —Н—В–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–∞—З–µ, —З–µ–Љ —Г –љ–∞—Б. –Я–Њ—А–Њ–є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—О—В —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –≥–і–µ –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –ї—О–і–Є –Є–і—Г—В —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –Њ—Й—Г—Й–∞—О—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є вАФ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ XIV –≤. —Б–≤—В. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Я–∞–ї–∞–Љ–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є ¬Ђ–Ю –°–≤—П—В—Л—Е –Є –°—В—А–∞—И–љ—Л—Е –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е –Ґ–∞–є–љ–∞—Е¬ї –њ—А—П–Љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –ґ–µ —Б –і—Г—А–љ–Њ—О —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О, –Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Њ—В –њ—А–Є—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—М –Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є—Е, –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –С–Њ–≥—Г, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П, –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ [–Ї –°–≤—П—В—Л–Љ –Ґ–∞–є–љ–∞–Љ], —В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ–Љ –≤ —Б—Г–і —Б–µ–±–µ –Є –љ–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–µ, –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—П –Њ—В —Б–µ–±—П –Є —Б–∞–Љ—Л–µ –С–Њ–ґ–Є–µ —Й–µ–і—А–Њ—В—Л –Є —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –Х–≥–Њ –Ї –љ–∞–Љ¬ї. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Њ–±—Й–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –≥—А–µ–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–∞—И–µ–є –±–µ—Б–µ–і—Л. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Љ—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –Э–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є? –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —В–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–Љ. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–µ–Ї–Є –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—В –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е. –Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –≥—А–µ—Е –Є —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М. –£ –љ–Є—Е –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ вАФ —Н—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є—П. –Ш—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є, –Є —Н—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –љ–µ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Є—Е —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ—Л —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞. –Ш–Љ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї, —В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–є—В–Є –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М. вАФ –Т –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ, –Є –і–∞–є –С–Њ–≥, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ-–і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є –љ—О–∞–љ—Б—Л. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ вАФ —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ. –Ф–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –¶–µ—А–Ї–≤–∞—Е —Н—В–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–∞—З–µ, —З–µ–Љ —Г –љ–∞—Б. –Я–Њ—А–Њ–є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—О—В —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –≥–і–µ –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –ї—О–і–Є –Є–і—Г—В —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –Њ—Й—Г—Й–∞—О—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є вАФ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ XIV –≤. —Б–≤—В. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Я–∞–ї–∞–Љ–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є ¬Ђ–Ю –°–≤—П—В—Л—Е –Є –°—В—А–∞—И–љ—Л—Е –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е –Ґ–∞–є–љ–∞—Е¬ї –њ—А—П–Љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –ґ–µ —Б –і—Г—А–љ–Њ—О —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О, –Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Њ—В –њ—А–Є—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—М –Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є—Е, –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –С–Њ–≥—Г, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П, –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ [–Ї –°–≤—П—В—Л–Љ –Ґ–∞–є–љ–∞–Љ], —В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ–Љ –≤ —Б—Г–і —Б–µ–±–µ –Є –љ–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–µ, –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—П –Њ—В —Б–µ–±—П –Є —Б–∞–Љ—Л–µ –С–Њ–ґ–Є–µ —Й–µ–і—А–Њ—В—Л –Є —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –Х–≥–Њ –Ї –љ–∞–Љ¬ї. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Њ–±—Й–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –≥—А–µ–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–∞—И–µ–є –±–µ—Б–µ–і—Л. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Љ—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –Э–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є? –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —В–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–Љ. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–µ–Ї–Є –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—В –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е. –Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –≥—А–µ—Е –Є —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М. –£ –љ–Є—Е –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ вАФ —Н—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є—П. –Ш—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є, –Є —Н—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –љ–µ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Є—Е —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ—Л —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞. –Ш–Љ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї, —В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–є—В–Є –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М.

–Т –љ–∞—И–µ–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –ї—О–і–Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ —Е—А–∞–Љ. –≠—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Э–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –љ–µ–Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В —В—П–ґ–µ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ–Є –≥—А–µ—Е–Њ–≤, —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є—Е –љ–µ –≤–Є–і—П—В. –°–µ–є—З–∞—Б –Є–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л вАФ —Н—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –µ–µ —З–Є—В–∞—О—В —В–µ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–ї–∞—О—В –њ–µ—А–≤—Л–µ —И–∞–≥–Є –Ї —Е—А–∞–Љ—Г? –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —З–Є—В–∞–µ—В –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М. –Т —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –±–µ–Ј –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –љ–µ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М. –Ы—О–±–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, –Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥—А–µ—Е–µ –±–ї—Г–і–∞, –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–і–µ—П–љ–Є—П –Є–ї–Є –∞–±–Њ—А—В–∞ –Є —В—Г—В –ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: –±–∞—В—О—И–Ї–∞, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—В–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П, —П —Б —Г—В—А–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –µ–ї. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Н—В–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ, –Њ–љ –љ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ—З—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–љ –Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В. –Ш–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –≤–Є–і–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–∞ –Є–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–±—Й—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї –°–≤—П—В–Њ–є –І–∞—И–µ. –Х—Б–ї–Є –±—Л —Г –љ–∞—Б –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ, —В–Њ –Ї—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —В–∞–Ї–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ? –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–Љ –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–Є: ¬Ђ–Ї—В–Њ –±—Г–і–µ—В –µ—Б—В—М –•–ї–µ–± —Б–µ–є –Є–ї–Є –њ–Є—В—М –І–∞—И—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—О –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ, –≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ґ–µ–ї–∞ –Є –Ъ—А–Њ–≤–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ–є. –Ф–∞ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –ґ–µ —Б–µ–±—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—Г—Б—В—М –µ—Б—В –Њ—В –•–ї–µ–±–∞ —Б–µ–≥–Њ –Є –њ—М–µ—В –Є–Ј –І–∞—И–Є —Б–µ–є. –Ш–±–Њ, –Ї—В–Њ –µ—Б—В –Є –њ—М–µ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ, —В–Њ—В –µ—Б—В –Є –њ—М–µ—В –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–µ–±–µ, –љ–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—П –Њ –Ґ–µ–ї–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ–Љ. –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –≤–∞—Б –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ—Л –Є –±–Њ–ї—М–љ—Л –Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В¬ї (1 –Ъ–Њ—А. 11, 27вАУ30). –Х—Б–ї–Є –Љ—Л —Е–Њ—В—М –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞–і —Н—В–Є–Љ–Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —В–Њ –Ї —З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Є –љ–∞—Б –њ—А–Є–≤–µ–і—Г—В? –Ъ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є. –Х—Б–ї–Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ–± –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, —В–Њ –Љ—Л —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є–Љ—Б—П –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–Њ–і–Є–ї–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–љ–µ—Б–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Ї–µ –Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –µ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: —А—Г–Ї–Є, –љ–Њ–≥–Є, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Г —В–µ–±—П –µ—Б—В—М, —В–∞–Љ —Е—А–∞–Љ, –Ј–і–µ—Б—М –і–Њ–Љ, –Ј–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Ї–Њ–Љ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і вАФ –Є–і–Є —В—А—Г–і–Є—Б—М, –њ–Є—В–∞–є—Б—П –Є –ґ–Є–≤–Є –±–Њ–≥–Њ—Г–≥–Њ–і–љ–Њ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є: ¬Ђ—Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–ї—П —Б—Г–±–±–Њ—В—Л¬ї. –Т —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –µ—Б—В—М –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—М –Љ–µ–ґ–і—Г –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М—О –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–і—Г—В –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—В –Є—Е. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ –њ–Њ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л –Є –і–∞–ї–µ–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Є –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Ї, –Є –љ–∞ –°–≤—П—В—Г—О –Я–∞—Б—Е—Г, —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Є –љ–∞ –°–≤–µ—В–ї–Њ–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В—Г –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–∞ –≤–µ—Б—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –≥–Њ–і, –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Њ–±–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ –Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. вАФ –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є —Б–ї—Л—И–љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, —З—В–Њ –≤–Њ—В —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –љ–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Е—А–∞–Љ, –љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –њ—А–Є—З–∞—Й–∞–є—Б—П. –Р –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П вАФ –љ—Г, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –≤ –≥–Њ–і –Є–ї–Є –µ—Й–µ —А–µ–ґ–µ. –Ш –µ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: –љ–Њ –≤–µ–і—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О, –Њ–љ–Є –≤–µ–і—М —А–µ–і–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—В—Б—П?

вАФ –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Є —Б—Г–≥—Г–±–Њ –ї–Є—З–љ—Л–є. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —И—В–∞–Љ–њ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤. –Т —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –µ—Б—В—М –љ–µ–Ї–Є–µ –Њ–±—Й–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, –љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ —И–∞–±–ї–Њ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —А–µ—И–∞—В—М –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є. –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В —П—Б–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –і–ї—П –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Я—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Ю–і–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–ї—П –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–љ–Є—П –Ї –Ґ–∞–є–љ–∞–Љ –Є –Я—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П вАФ —З–Є—Б—В–∞—П —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М¬ї, –∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М вАФ —Н—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –Т —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є. –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–Ј –≤ –≥–Њ–і—Г –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В—Б—П, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—В—Б—П –Є –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—О—В—Б—П. –≠—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–∞–ї–Њ, –љ–Њ –Є —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ —А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј —Н—В–Њ–є –Є—Б–Ї—А—Л –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–µ–ї–Њ—Б—М –њ–ї–∞–Љ—П –ї—О–±–≤–Є –Ї–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ –±–µ–Ј —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Х—Б—В—М —В–µ, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–µ вАФ —В–Њ–ґ–µ, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, —Г–Ї—А–µ–њ–Є –Є—Е, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Є –і–ї—П –љ–Є—Е –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ. –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї—В–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –Є –њ—А–Є—З–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж –Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–≤—Г–љ–∞–і–µ—Б—П—В—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Є–ї–Є –љ–µ —А–µ–ґ–µ —З–µ–Љ —А–∞–Ј –≤ —В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є вАФ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–∞ –љ–µ –Њ—Б–ї–∞–±–љ–µ—В –Є—Е —Г—Б–µ—А–і–Є–µ, –љ–Њ –±–µ–Ј —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Њ–љ–Њ –µ–і–≤–∞ –ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –Є —Б—В—А–µ–Љ—П—В—Б—П –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Х—Б–ї–Є —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –Ї–∞–Ї –і–∞–љ—М –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Љ–Њ–і–µ¬ї, –љ–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–∞—П ¬Ђ–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –љ–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–∞, –љ–Њ –њ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ—Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ –Є –≤–µ—А–Њ—ОвА¶¬ї, —В–Њ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–ґ–љ—Г—В —Б–≤–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–є –њ–ї–Њ–і. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–Є–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П, –љ–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —З–∞—Б—В–Њ–є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, ¬Ђ—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—Г—З–µ–љ—Л –Ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ–Є—О –і–Њ–±—А–∞ –Є –Ј–ї–∞¬ї (–Х–≤—А. 5, 14). –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є вАФ —Н—В–Њ, –њ–Њ –Є–і–µ–µ, –ї—О–і–Є –Є–Ј —А–∞–Ј—А—П–і–∞ –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ. –Т —В–∞–Ї–Є—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—В—Б—П –њ—А–Є –ї—О–±–Њ–є –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–Є—А—П–љ–µ —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і—П—В, –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—В—Б—П –≤ –∞–ї—В–∞—А–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—О—В –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ. –Э–µ –±—Г–і–µ–Љ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –≤ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ –†—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–∞—А—Г–µ—В—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М ¬ЂвА¶–љ–µ–Љ–Њ—Й–љ–∞—П –≤—А–∞—З—Г—О—Й–∞—П –Є –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–≤–∞—О—Й–µ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–∞—ПвА¶¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Љ–Є—А—П–љ–µ –Є –≤ —Б–Є–ї—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О, –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В–Њ, —З–µ–Љ –Љ–Є—А—П–љ–µ. –Ч–∞ —Н—В–Є –і–∞—А—Л –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –љ–µ—Б–µ—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–Є–Љ–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О, —З–µ–Љ –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј –Љ–Є—А—П–љ вАФ ¬Ђ–Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ—Г –і–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П, –Є –Ї–Њ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–≤–µ—А–µ–љ–Њ, —Б —В–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Ј—Л—Й—Г—В¬ї (–Ы–Ї. 12, 48). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–Є—А—П–љ–Є–љ–∞ –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ. вАФ –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ, –Њ—В–µ—Ж –Т–∞–і–Є–Љ, –Ј–∞ –Њ—В–≤–µ—В. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–Є –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–є –Ю–≥–Њ–љ—М¬ї. –Э–Њ –і–∞–≤–∞–є—В–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —В–∞–Ї—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О. –Ф–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї—О–і–Є —Е–Њ—В—П—В –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—В—М—Б—П, –Њ–љ–Є –Є–і—Г—В –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–∞ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, —Б—В–Њ—П—В –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –Њ–ґ–Є–і–∞—О—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–Њ–є–і—Г—В –Ї –±–∞—В—О—И–Ї–µ, –≤—Б–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ—Г—В –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤. –Э–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –ї–Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і–ї—П –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П—В—М, –≤–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л? –І—В–Њ –≤—Л —Б–Ї–∞–ґ–µ—В–µ? –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є.

вАФ –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Л –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є, –љ–µ –≤–µ—А–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –љ–µ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –љ–µ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –∞ —З–Є—Б—В–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–і–Њ —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–Є—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —Е—А–∞–Љ–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, –љ–∞–є—В–Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –≤—А–µ–Љ—П. –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ–±—Л –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –±—Л–ї–Є –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –ї—О–і—П–Љ, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –і–љ–Є —Г –љ–∞—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–є—В–µ—Б—М. –Э–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–є –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є –Є —Г–ґ –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—П—Б—М, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б—Г—В—М –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞ –Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є, –∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. вАФ –Э–Њ –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–є —З–Є—Б—В–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–∞—О—В –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Є–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: –і–∞–≤–∞–є—В–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–Љ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ–Њ—З–∞—Й–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –∞ —Г–ґ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М вАФ —Н—В–Њ –љ–µ—З—В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ; –і–∞–≤–∞–є—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–Љ —Н—В–Є –і–≤–∞ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞. –•–Њ—В—П –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є –Ь–Є—А–Њ–њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—В –Њ–і–љ–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–ї—М–Ј—П —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—В—М. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї –≤–Њ—В –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: –њ—А–Є—З–∞—Й–∞–є—В–µ—Б—М –њ–Њ—З–∞—Й–µ, –∞ —Г–ґ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—МвА¶ –њ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –•–Њ—В—П –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ (–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є–љ–∞) –Љ—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ: ¬Ђ–Я—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –±–µ–Ј –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П¬ї. –І—В–Њ –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є?

вАФ –Х—Б–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—Й–Є—В—М –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –Є –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ, —В–Њ, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, –ї—О–і–Є –±—Г–і—Г—В –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –°–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В –Є–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г, –љ–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М?вАФ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –і–ї—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ, —З—В–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–∞–Љ –ї—О–і–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є –≥—А–µ—Е–Є –Є –±–Њ–ї—М, –Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О. –Ю–љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞—О—В—Б—П, –љ–Њ –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –≤–∞—И–µ–Љ —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–Є –Є —Б–Њ–≤–µ—В–µ. –С–µ–Ј –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є —Н—В–Њ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–є—В–Є –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–µ –њ—Г—В–Є. –Я—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, –Љ–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В —В–∞–Ї–Є–µ –Љ—Л—Б–ї–Є, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Д—А–∞–Ј–∞ –Є–Ј –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П: ¬Ђ–≥–Њ—А–µ –њ–∞—Б—В—Л—А—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–∞—Б–ї–Є —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–Є—Е! –љ–µ —Б—В–∞–і–Њ –ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–∞—Б—В–Є –њ–∞—Б—В—Л—А–Є?¬ї (–Ш–µ–Ј–µ–Ї. 34, 2). –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г —Г–ґ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –љ–∞ –і–≤—Г—Е –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ю–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И—Г—О –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞—Е. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є 2005 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ—В –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —В—А–µ–±—Г—О—В, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –њ—А–Є—З–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —З–∞—Й–µ, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞ –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О. –Э–∞ —А–Њ–±–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –°–≤—П—В—Л—Е –Ґ–∞–Є–љ, —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –≤—Б—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–љ–Є –±–µ—А—Г—В –љ–∞ —Б–µ–±—П. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є —Б—В—А–∞—Е –С–Њ–ґ–Є–є –њ—А–µ–і –°–≤—П—В—Л–Љ –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ. –Ю–љ–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —З–µ–Љ-—В–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ, –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –Є –±—Г–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ¬ї. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –≤ 2006 –≥. –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Њ–њ—П—В—М –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ. –Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –µ–Љ—Г –Ј–∞–і–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–Э–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Т—Л, –Т–∞—И–µ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї–Є –Њ–± –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—В–µ—А–Є –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї –°–≤—П—В—Л–Љ –Ґ–∞–є–љ–∞–Љ –њ—А–Є –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ–Љ –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О. –Ґ–∞ –ґ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—Б–µ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г–µ—В –Љ–Є—А—П–љ–∞–Љ –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ–µ —З–∞—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞ –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж. –Ґ–µ –ґ–µ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ —В—А—Г–і–∞—Е —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –§–µ–Њ—Д–∞–љ–∞ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –У–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А—Ж–µ–≤. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Т–∞—И–Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г–µ—В—Б—П –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В–Њ–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А—П–љ, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–µ —В–µ—А—П—О—В –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є —Б—В—А–∞—Е –њ–µ—А–µ–і –°–≤—П—В—Л–Љ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ?¬ї –°–≤—П—В–µ–є—И–Є–є –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Т–Є–і–Є–Љ–Њ, —В–µ, –Ї—В–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В —В–∞–Ї—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г, –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л —Б –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ъ–∞—В–µ—Е–Є–Ј–Є—Б–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б —В—А—Г–і–∞–Љ–Є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –§–µ–Њ—Д–∞–љ–∞ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –Є –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П¬ї. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–∞–Љ –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П –Ї —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞. –Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П вАФ —Н—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є—Ж–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤, –∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ вАФ —Н—В–Њ –љ–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–Љ–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ—Л, –њ–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –ї–Є—З–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х—Б–ї–Є —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є–ї–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —В–Њ –љ–∞–і–Њ –≤–Њ–є—В–Є –≤ –љ–µ–µ, –≤–ґ–Є—В—М—Б—П, –љ–∞—З–∞—В—М –ґ–Є—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В—Б—П, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞ –Є –і—Г—Е–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –≤—Б–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б–љ–Є–Љ—Г—В—Б—П —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–Њ–є. http://www.blagogon.ru/

|

|

Category:

–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞

–Ю –≤–µ–ї–Є—З–Є–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л

–°–≤. –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є –Р—А–µ–Њ–њ–∞–≥–Є—В, —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤–Є–і–µ—В—М –≤ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–µ –ї–Є—Ж–µ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г –Я—А–µ—Б–≤—П—В—Г—О –Ф–µ–≤—Г –Ь–∞—А–Є—О, —В–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —Н—В—Г –≤—Б—В—А–µ—З—Г:

вАЬ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–≤–µ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–µ–і –ї–Є—Ж–µ –С–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є, —Б–≤–µ—В–ї–µ–є—И–µ–є –Ф–µ–≤—Л; вАФ –Љ–µ–љ—П –Њ–±–ї–Є—Б—В–∞–ї –Є–Ј–≤–љ–µ –Є –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—В–Њ–ї—М –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Є –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ—Л–є —Б–≤–µ—В –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є —А–∞–Ј–ї–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї—А–µ—Б—В –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї–Њ–µ –і–Є–≤–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –∞—А–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤, —З—В–Њ –љ–Є –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –Љ–Њ–µ, –љ–Є —Б–∞–Љ—Л–є –і—Г—Е вАФ –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є —Б—В–Њ–ї—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Є –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–є –Є –љ–∞—З–∞—В–Ї–Њ–≤ –≤–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є —Б–ї–∞–≤—Л. –Ш–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Љ–Њ–µ, –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥ –і—Г—Е –≤–Њ –Љ–љ–µ –Њ—В –Х–µ —Б–ї–∞–≤—Л –Є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є!

–І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–Љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л –Є —З–µ—Б—В–Є –≤—Л—И–µ —В–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –≤–Ї—Г—Б–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞ —П –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є, –љ–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –Ь–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—О –Є –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—И–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—ПвАЭ.

***

вАЬ–Т—Б—П вАФ —З–µ—А—В–Њ–≥ –Ф—Г—Е–∞; –≤—Б—П вАФ –≥—А–∞–і –С–Њ–≥–∞ –ґ–Є–≤–∞–≥–Њ; –≤—Б—П вАФ –і–Њ–±—А–∞; –≤—Б—П вАФ –њ—А–µ–і –Њ—З–∞–Љ–Є –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ–Є: –Є–±–Њ, –≤–Њ—Б—И–µ–і—И–Є –њ—А–µ–≤—Л—И–µ –•–µ—А—Г–≤–Є–Љ–Њ–≤ –Є –±—Г–і—Г—З–Є –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –љ–∞–і –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–∞–Љ–Є, –Ю–љ–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–∞—Б—М –Ї –С–Њ–≥—ГвАЭ.

–°–≤. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Э–µ–Њ–Ї–µ—Б–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–є

***

"–Т –Љ–Є—А–µ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М—Б—П —Б –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ—О –Ь–∞—А–Є–µ–є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї! –Ю–±–Њ–є–і–Є —Г–Љ–Њ–Љ —В–≤–Њ–Є–Љ –≤—Б–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є —З—В–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М—Б—П –Є–ї–Є –њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є—В–Є –°–≤—П—В—Г—О –Ф–µ–≤—Г –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г?.. –Ш—Б—З–Є—Б–ї–Є –≤—Б–µ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –Є –і–Є–≤–Є—Б—М –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤—Г –Ф–µ–≤—Л. –Ъ–Њ–≥–Њ –≤—Б—П —В–≤–∞—А—М –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї—П–µ—В —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –Є —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ, –Ґ–Њ–≥–Њ –Ю–љ–∞ –љ–µ–Є–Ј—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –≤ —З–µ—А—В–Њ–≥ –°–≤–Њ–є".

—Б–≤. –Я—А–Њ–Ї–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є

***

"–С–Њ–ґ–Є—П –Ь–∞—В–µ—А—М, –Я—А–Є—Б–љ–Њ–і–µ–≤–∞ –Ь–∞—А–Є—П –µ—Б—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤,

–љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б—И–µ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –≤—Л—Б—И–Є—Е –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤, —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ–Њ–≤ –Є —Б–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–≤, –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б—И–µ–µ –≤—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤.–Ю–љ–∞ - –Т–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–∞ –Є –¶–∞—А–Є—Ж–∞ –≤—Б–µ–є —В–≤–∞—А–Є, –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є. –Ю–љ–∞- –Я—А–Є—Б–љ–Њ–і–µ–≤–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Х—О –С–Њ–≥–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ - –Ф–µ–≤–∞, –≤ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є - –Ф–µ–≤–∞, –њ–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Х–≥–Њ - –Ф–µ–≤–∞.

–Ш–Љ—П –Ь–∞—А–Є—П –і–∞–љ–Њ –Х–є –њ–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –С–Њ–ґ–Є–µ–Љ—Г, –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В " –У–Њ—Б–њ–Њ–ґ–∞".

—Б–≤—В. –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤

|

|

Category:

–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞

–Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, —Б–њ–∞—Б–Є –љ–∞—Б!!!

–Я—А–µ–і –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Ъ –Ґ–µ–±–µ, –¶–∞—А–Є—Ж–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–љ–Њ–є, –Ъ –Ґ–µ–±–µ, –Њ –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –° –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ–є –Є —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ–є –Ь—Л —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї—П–µ–Љ –≤—Б–µ —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Ч–∞ –≤—Б–µ—Е –Ґ—Л –Љ–Њ–ї–Є—И—М –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ вАУ –°—Г–і—М—О –≥—А—П–і—Г—Й–Є—Е –і–љ–µ–є, –Ш –њ–Њ –Ґ–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–ї—М–±–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –Ю–љ —И–ї–µ—В —Б–њ–∞—Б–µ–љ—М–µ –і–ї—П –ї—О–і–µ–є. –Ю–љ –і–∞–ї —В–µ–±–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ –і–µ—А–ґ–∞–≤–љ—Л–є, –Ґ–∞–Ї –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є, –Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–ґ–µ, –Э–∞—А–Њ–і –љ–∞—И —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є: –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞—И–∞ –≤—Б—П –≤ –Ґ–µ–±–µ. –Т—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П—Е –Є –љ–∞–њ–∞—Б—В—П—Е, –Т —Б–Ї–Њ—А–±—П—Е, –њ–Њ–і –±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Ш –≤ —В—П–ґ–Ї–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П—Е, –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є –њ–Њ–і –°–≤–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤. –Ы–Є—И—М —Б —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–љ–Њ—О –і—Г—И–Њ—О, –° –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –љ–∞ –Ґ–µ–±—П –Њ–і–љ—Г –Ш —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ—О —Б–ї–µ–Ј–Њ—О –Ъ —В–µ–±–µ –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ –Љ—Л –Љ–Њ–ї—М–±—Г: –Ш–Ј–±–∞–≤—М –Њ—В –Ј–Њ–ї –љ–∞—Б –Є –Њ—В –≥–љ–µ–≤–∞, –Я–Њ—И–ї–Є –≤—Б–µ –±–ї–∞–≥–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ–≤ –Ш –љ–∞—Б —Б–њ–∞—Б–Є, –¶–∞—А–Є—Ж–∞-–Ф–µ–≤–∞, –Ґ—Л вАУ –љ–∞—И –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤. –Я. –Ы–µ–±–µ–і–Є–љ—Б–Ї–Є–є

|

|

Category:

–љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є

–Ъ–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–Є–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ—В –Љ–µ—З–µ—В–Є

–Т –°–®–Р –њ–Њ–і–∞–љ–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є (Catholic University of America), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є—Б—В–µ—Ж —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В—Л-–Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ, –Њ–±—Г—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤—Г–Ј–µ, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Є—Б–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ "–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л". –Ц–∞–ї–Њ–±–∞, –њ–Њ–і–∞–љ–љ–∞—П –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Ъ–Њ–ї—Г–Љ–±–Є—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ–∞ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–∞ (George Washington University) –Ф–ґ–Њ–љ–Њ–Љ –С—Н–љ–ґ–∞—Д–Њ–Љ. –С—Н–љ–ґ–∞—Д —Г–ґ–µ –њ–Њ–і–∞–ї –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –≤ –≤—Г–Ј–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –і–Є—Б–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г. –Ц–∞–ї–Њ–±–∞ –њ–Њ–і–∞–љ–∞ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ —О–љ–Њ—И–µ–є –Є –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –°–µ–і–Љ–Є—Ж–∞.ru —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ Catholic World News (CWN)

http://newsru.com/religy/28oct2011/cathuni.html

|

|

Category:

—З—Г–і–µ—Б–∞

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є  –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–Њ–Љ –Ъ–Є–њ—А–Є–∞–љ–Њ–Љ, –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–≤–≤. –Ъ–Є–њ—А–Є–∞–љ–∞ –Є –Ш—Г—Б—В–Є–љ—Л. –§–Є–ї–Є, –У—А–µ—Ж–Є—П. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–Њ–Љ –Ъ–Є–њ—А–Є–∞–љ–Њ–Љ, –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–≤–≤. –Ъ–Є–њ—А–Є–∞–љ–∞ –Є –Ш—Г—Б—В–Є–љ—Л. –§–Є–ї–Є, –У—А–µ—Ж–Є—П.

–Ю–Ї–Њ–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і –љ–∞–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–Є —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ—А–Є–Њ–±—Й–Є—В—М –°–≤—П—В—Л—Е –Ґ–∞–Є–љ –Њ–і–љ—Г –њ–Њ–ґ–Є–ї—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –≤–і–Њ–≤—Г, –ґ–Є–≤—Г—Й—Г—О –≤ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–µ –Р—Д–Є–љ. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Є, –±—Г–і—Г—З–Є –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л–≤–∞—В—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –•–Њ—В—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Љ—Л –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ–Љ —В–∞–Ї–Є—Е —В—А–µ–± –≤–љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ –ї—О–і–µ–є –Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї—Г, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Є–і—В–Є, –Є, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤ –°–≤—П—В—Л–µ –Ф–∞—А—Л, —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–ѓ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –±–Њ–ї—М–љ—Г—О, –ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О –≤ –±–µ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–Ї–µ: –љ–µ –Є–Љ–µ—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –Њ–љ–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–∞ –Њ—В —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–є –µ–і—Г –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є. –ѓ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –°–≤—П—В—Л–µ –Ф–∞—А—Л –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–µ, —Е–Њ—З–µ—В –ї–Є –Њ–љ–∞ –≤ —З–µ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞—В—М—Б—П. –Ю–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞: "–Э–µ—В, –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Њ, –љ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–і–Є–љ —Б—В–∞—А—Л–є –≥—А–µ—Е, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–∞–Љ, —Е–Њ—В—П –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ". –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ, –µ–є –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞. –Э–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–∞, –Є –≤–Њ—В —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ, –ї–µ—В 35 —В–Њ–Љ—Г, –Њ–љ–∞ –Ј–∞–±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ–ї–∞ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ —Б–µ–Љ—М—П –±—Л–ї–∞ –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –∞–±–Њ—А—В–µ, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Њ—В—А–µ–Ј. –Т—Б—С –ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–і–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Г–≥—А–Њ–Ј—Л —Б–≤–µ–Ї—А–Њ–≤–Є, –Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞. –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–Љ, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є—О –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Г–Љ–µ—А–ї–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –≥—А–µ—Е.

–Т –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Љ–µ—А—В–Є (–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ) –Њ–љ–∞ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –і—Г—И–∞ –µ–µ –Њ—В–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В —В–µ–ї–∞ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Н—В–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В: –і—Г—И–∞ –µ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ї —В–µ–ї–Њ –Њ–±–Љ—Л–≤–∞—О—В, –Њ–і–µ–≤–∞—О—В –Є —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В –≤ –≥—А–Њ–±. –£—В—А–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–µ–є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞ –Ј–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –≤–Є–і–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –≥—А–Њ–± –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—В–∞—Д–∞–ї–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–≤–µ–Ј—В–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –Ф—Г—И–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л –ї–µ—В–∞–ї–∞ –љ–∞–і —В–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В–µ.

–Т–і—А—Г–≥ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–∞, "–і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞" –≤ –±–ї–Є—Б—В–∞—О—Й–Є—Е —Б—В–Є—Е–∞—А—П—Е –Є –Њ—А–∞—А—П—Е. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е —З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Є—В–Њ–Ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–і–љ—П–ї —А—Г–Ї—Г, –Є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –Ј–∞–Љ–µ—А. –®–Њ—Д–µ—А –≤—Л–±—А–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –∞ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Р–љ–≥–µ–ї—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є. –Ґ–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ—А–ґ–∞–ї —Б–≤–Є—В–Њ–Ї, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–є, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –µ–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤, –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В —З—В–µ–љ–Є—П –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: "–Ц–∞–ї—М, –≤ –µ–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –µ—Б—В—М –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–є –≥—А–µ—Е, –Є –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –∞–і—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ". "–Ф–∞, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є, - –љ–Њ –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –∞ –µ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П". "–Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, - –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –њ–µ—А–≤—Л–є, - –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, - —Н—В–Њ –Њ—В–Њ—Б–ї–∞—В—М –µ–µ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –≥—А–µ—Е –Є –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П –≤ –љ–µ–Љ".

–Я—А–Є —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Њ–љ–∞ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –µ–µ —В–∞—Й–∞—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ —В–µ–ї–Њ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–њ–Є—Б—Г–µ–Љ–Њ–µ –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–Љ–µ—А–Ј–µ–љ–Є–µ. –°–њ—Г—Б—В—П –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–љ–∞ –Њ—З–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—В—Г—З–∞—В—М –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є –≥—А–Њ–±–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–ґ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ —Б—Ж–µ–љ—Г. –Т—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤ –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ј–і–µ—Б—М –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ, —П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–ї –µ–є –°–≤—П—В–Њ–µ –Я—А–Є—З–∞—Б—В–Є–µ –Є —Г—И–µ–ї, —Б–ї–∞–≤—П –С–Њ–≥–∞, –і–∞—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М —Н—В–Њ... –Ф–£–®–Р –Я–Ю–°–Ы–Х –°–Ь–Х–†–Ґ–Ш. –Ш–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ (–†–Њ—Г–Ј)

|

|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–∞–љ–Є–µ

–Ы—О–і–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Г—З–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –і–µ–ї–∞–Љ–Є, —З–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є.

–Э–∞–і–Њ –±—Л—В—М —Б–≤—П—В—Л–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–љ–∞—В—М, –Ї—В–Њ —Б–≤—П—В. –Х—Б–ї–Є —В—Л —Б–∞–Љ –љ–µ —Б–≤—П—В, —В–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –Ј–љ–∞—В—М, —Б–≤—П—В –ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є.

–Э–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–є—Б—П, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞–µ—И—М—Б—П –њ—А–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ. –Э–∞—И —Г–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–µ–љ –Ј–≤–µ—А–µ–љ—Л—И—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±–µ–≥–∞–µ—В —В—Г–і–∞ –Є —Б—О–і–∞ –Є –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ–∞–Љ—Л. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–µ—В –±–µ–≥–∞—В—М, —В–Њ –ї—П–ґ–µ—В –Є –Ј–∞—Б–љ–µ—В —Г –љ–Њ–≥ –Љ–∞—В–µ—А–Є. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г, –Є —Г–Љ –≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –Ї –љ–µ–є.

–Э–µ —Б—Г–і–Є –Є –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–є—Б—П –љ–∞ –ї—О–і–µ–є. –І—В–Њ –±—Л –Њ–љ–Є —В–µ–±–µ –љ–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є, –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Г—З–µ–љ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–Љ–µ–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Э–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є –Є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ.

–Ъ–∞–ґ–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —В–∞–ї–∞–љ—В. –Э–∞–є–і–Є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ —Н—В–Њ—В —В–∞–ї–∞–љ—В –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–є –µ–≥–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П —В–≤–Њ–µ –њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ, —Б–і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –ї—Г—З—И–µ.

–•–Њ—З–µ—И—М –ї—О–±–Є—В—М –ї—О–і–µ–є? –Я–Њ–ї—О–±–Є —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ - –Є —Г–≤–Є–і–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—О–±–Є—В—М –Є –ї—О–і–µ–є. –Ґ–∞–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Є–Ј –ї—О–±–≤–Є –Ї–Њ –•—А–Є—Б—В—Г, –µ—Б—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –Є —Б–Є–ї—М–љ–∞—П.

–Ш–Ј –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–є —Б–∞—А—Ж–∞ –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ–∞ –≠–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ

|

|

Category:

–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ

–Ъ–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П

–Я—А–Њ—Б—В–Є–ї –ї–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ –≥—А–µ—Е–Є? –Х—Б–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ—Л –Њ–љ–Є —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ—О –≤–µ—А–Њ–є, –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї, –±–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П. –Я–Є—И–µ—В–µ, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ "–Љ—Г—З–∞—О—В —Б—В–∞—А—Л–µ –≥—А–µ—Е–Є"... –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Є–Љ–µ–µ—В–µ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±—Л–≤—И–µ–є –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є (–Ј–∞–Ј–љ–∞–ї–Є—Б—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤ —З–µ–Љ-–ї–Є–±–Њ) –Є–ї–Є –≤ –≤–∞—Б –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –≤–µ—А—Л –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –С–Њ–ґ–Є–µ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ.

–Я—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ —П—А–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –љ–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Ш –њ—А–Є —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–Є –Њ –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е –≥—А–µ—Е–∞—Е —В–Њ–ґ–µ –љ–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Є—Е –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є, –љ–Њ –µ—Б—В—М –ї–Є—И—М —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Є —Б—В—Л–і –Ј–∞ —Б–Њ–і–µ—П–љ–љ–Њ–µ. –°–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –±—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ–≥–Њ. –Ч–ї–Њ –Љ–µ—И–∞–µ—В –ї—О–і—П–Љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ, –≥–Њ—А—П—З–µ–µ —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ, –∞ –µ—Б–ї–Є —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Њ, –Ј–ї–Њ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П –Є —Г –ї—О–і–µ–є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ—Л—Е, –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –С–Њ–≥—Г.

–Э–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Ј–ї–Њ–є –і—Г—Е —Е–Њ—З–µ—В –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і—Г—И–Є –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–Њ –Љ—Г—З–Є—В—М—Б—П –Є –Њ—Б–ї–∞–±–µ–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤—П—В–Њ–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –С–Њ–≥—Г. –Ю—В —Н—В–Є—Е –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Г—З–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ –Њ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞. –Ь–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ї–Є—И–∞–µ—В –і—Г—И—Г —Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –ї—Г—З—И–µ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Н—В–Њ –љ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞, –љ–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Є—П.

–Э–∞–і–Њ –і–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М—Б—П –Љ–Є—А–∞ –і—Г—И–Є, —З—В–Њ–± "–Њ—В–≤–∞–ї–Є–ї –∞–љ–≥–µ–ї –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Њ—В –≥—А–Њ–±–∞" –Є –≤–Њ—Б—Б–Є—П–ї–∞ –≤ –љ–∞—Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П.

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–∞.

–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ

–Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ш–Њ–∞–љ–љ –°–∞–љ-–§—А–∞–љ—Ж–Є—Б—Б–Ї–Є–є (–®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є)

|

|

Category:

—Б–Ї–Њ—А–±–Є

–°–њ—А–Њ—Б–Є—В–µ: –Ј–∞—З–µ–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є –С–Њ–≥ –ї—О–і–µ–є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П–Љ–Є, –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є? –Ю—В–≤–µ—З–∞—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –±—Г–і–µ—В –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–µ–µ —З–µ—А–µ–Ј —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—О—В—Б—П –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е –Є–ї–Є —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –ї—О–і–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Є —Б–∞–Љ—Л–µ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ?

–Ю—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ—В—А—Г–і–µ–љ: –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –і–µ–ї –≤—Л–±–Є—А–∞–µ—В –Є–ї–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–µ–є—И–Є—Е –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ї—О–і–µ–є вАФ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —А–∞—Б—В–Њ—А–Њ–њ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –љ–Њ—З–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В—М –≤—А–∞–≥–∞, –Є–ї–Є –≤—Л—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Г–і–Њ–±–љ–µ–є—И–Є–є –Њ–±—Е–Њ–і –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Г–і–Њ–±–љ—Л–є –њ—Г—В—М –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї–Є –Є –≥–Њ—А—Л –Є —В.–њ. –Ш –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –љ–µ —А–Њ–њ—Й–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: вАЬ–Њ–љ —Б —Г–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї—М.вАЭ –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П —Б –±?–ї—М—И–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞—П —В—А—Г–і—Л –Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —Е—А–∞–±—А—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Є —В–µ –Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–љ—Л–µ –Є –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л–µ –Є–Ј —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї –С–Њ–ґ–Є–є –њ–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ—В—М –Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ —Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ–µ, —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –Њ–±–Њ–і—А—П—П —Б–µ–±—П –Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—П –Љ—Л—Б–ї—М—О, —З—В–Њ –С–Њ–≥ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –љ–Є—Е –±—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є —З—В–Њ –Ю–љ –љ–µ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В –±–Њ–ї—М—И–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–љ–µ—Б—В–Є –Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л. –°–∞–Љ–∞ –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ—М—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: вАЬ–С–Њ–≥ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї –Є—Е –Є –љ–∞—И–µ–ї –Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ–Є –Х–≥–ЊвАЭ (–Я—А–µ–Љ—Г–і—А. 3:5). –Ш –°–≤—П—В–Њ–є –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–∞–≤–µ–ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А—П–µ—В –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≤—Б–µ—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А—П: вАЬ–≤–µ—А–µ–љ –С–Њ–≥, –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –њ–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В –≤–∞–Љ –±—Л—В—М –Є—Б–Ї—Г—И–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—А—Е —Б–Є–ї, –љ–Њ –њ—А–Є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–Є –і–∞—Б—В –Є –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ, —В–∞–Ї —З—В–Њ–±—Л –≤—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–ЄвАЭ (1 –Ъ–Њ—А. 10:13). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Г–Љ–Њ–ї—П—О –≤–∞—Б, –±—А–∞—В–Є—П, –Є–Ј–±–µ–≥–∞–є—В–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–Є—П –Є –±–µ–≥–Є—В–µ –Њ—В —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—П –Є–ї–Є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї—П—О—В –Є –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –≤ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і—Г—И—Г –Є —В–µ–ї–Њ. –С–Њ–≥ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Б –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Г—З–Є—В–µ–ї—М —Б —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±–ї–∞–≥–Њ–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є (–њ—А–µ—Г—Б–њ–µ–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –љ–∞—Г–Ї–∞—Е) —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —В—А–µ–±—Г—П –Њ—В –љ–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Є—Е —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—М —В—А—Г–і–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є.

(–Ш–ї–Є–Њ—В—А–Њ–њ–Є–Њ–љ)

–Є–ї–Є

–°–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ

—Б –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Њ–ї–µ–є.

–Ґ–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ–є –°–Є–±–Є—А–Є

–Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞

|

|

Category:

–Њ –≤–µ—А–µ

–Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Э–∞—Д–∞–љ–∞–Є–ї (–Ы—М–≤–Њ–≤)

–С–µ—Б–µ–і—Л –Њ –Т–µ—А–µ

–С–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А–µ–ї–Є–≥–Є—О

–С–Њ–ї—М—И–∞—П, –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–µ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –≤ –Љ–Є—А–µ. –Э–Њ —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є—П? –†–µ–ї–Є–≥–Є—П –њ–Њ-–ї–∞—В—Л–љ–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В —Б–≤—П–Ј—М, —Б–≤—П–Ј—М –С–Њ–≥–∞ —Б –ї—О–і—М–Љ–Є –Є –ї—О–і–µ–є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –°–≤—П–Ј—М —Н—В–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј—М –≤–µ—А—Л. –Т—Б–µ–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –≤–Њ–ї–µ–є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –±—Л—В–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Х–≥–Њ, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –С–Њ–≥–∞ —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Њ—З–∞–Љ–Є, –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є —Г—И–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –≤–µ—А–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ф—Г—Е–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ: —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –≤–Њ–ї–µ–є - –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –С–Њ–≥–∞, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Б –Э–Є–Љ. –≠—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –Я–Њ–≤–µ—А–Є–≤ –≤ –С–Њ–≥–∞, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤ –Х–≥–Њ –±—Л—В–Є–µ –≤—Б–µ–Љ–Є —В—А–µ–Љ—П –≥—А–∞–љ—П–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—Г—Е–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –С–Њ–≥—Г —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. –Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –µ—Б—В—М –±–µ—Б–µ–і–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –≠—В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –Ї–∞–Ї —Б–≤—П–Ј–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞ - —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤—Л–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ–±–µ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ —Г –С–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–є –µ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–µ–±–µ –ї—О–і–Є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ –≤–µ—А—Л. –Я—А–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л - —Н—В–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –Ї –Ы—О–±–Є–Љ–Њ–Љ—Г. –Я–Є—Б—М–Љ–∞ –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л—Е, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –ї—О–±—П—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Ї –Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ - –≤–Њ—В —З—В–Њ –Є–Ј –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г. –†–∞–і–Њ—Б—В—М –≤ –С–Њ–≥–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Х–Љ—Г –Ј–∞ –Х–≥–Њ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Х–≥–Њ, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –њ–µ—А–µ–і –Х–≥–Њ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М—О, –њ—А–µ–і –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В—М—О –Є —Б–Є–ї–Њ–є –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є –Є –њ—А–∞–≤–і–Њ–є –С–Њ–ґ–Є–µ–є - –≤–Њ—В —З—В–Њ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –љ–∞—И–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –Є –≤–Њ—В —З–µ–Љ –њ–Њ–ї–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—И–Є—Е –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–є –Є –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є-–≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Я—А–Њ—Б–Є—В—М –Њ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –≥—А–µ—Е–Њ–≤, –Њ–± —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤–µ—А—Л, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–∞—И—Г –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М, –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ –Њ—В–љ—П–ї –±—Л –Њ—В –љ–∞—Б –°–≤–Њ–µ–є –ї—О–±–≤–Є, - –≤–Њ—В –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –≤–∞–ґ–љ—Л–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Ш—В–∞–Ї, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ - —Н—В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤–Є–і —Б–≤—П–Ј–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ґ—А–µ—В—М–Є–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ –С–Њ–≥—Г. –Я–Њ–≤–µ—А–Є–≤ –≤ –С–Њ–≥–∞, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤ –і–ї—П —Б–µ–±—П –Х–≥–Њ –±—Л—В–Є–µ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є, —Г–Ї—А–µ–њ–Є–≤ —Б–≤—П–Ј—М —Б –Э–Є–Љ –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Е–Њ—З–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ —Н—В–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Г–≥–Њ–і–љ—Л–Љ, –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –С–Њ–≥—Г. –Ґ–∞–Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–≤—П–Ј—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї—П—П –µ—С –Є –≤—Б—О –µ—С –і–µ–ї–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї - —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ї –ї—О–±—П—Й–Є–є –Љ—Г–ґ –љ–µ —Б –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–µ —А–∞–±—Б–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О, –љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, –≤–Њ –≤—Б–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ –Њ–љ —Б —В–Њ–є, –Ї–Њ–≥–Њ –ї—О–±–Є—В –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л, –±–µ—Б–µ–і—Г—П —Б –љ–µ—О, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –і—Г—И–µ, –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –µ–є —Б–≤–Њ—О –ї—О–±–Њ–≤—М, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –њ—А–Є —В–Њ–Љ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–≥–Њ—А—З–Є—В—М –µ—С, - —В–∞–Ї –Є –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О, –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В—Г—О –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–≤—П–Ј—М —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л—В—М –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Б –Э–Є–Љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Х–Љ—Г –Њ –≤—Б–µ—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П—Е —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –Э–µ–Љ—Г –Є —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є –љ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –Њ–≥–Њ—А—З–Є—В—М –ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, –±—Л—В—М –љ–µ—Г–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –Х–Љ—Г –Є –љ–∞—А—Г—И–Є—В—М —Б–≤—П–Ј—М —Б –Э–Є–Љ. –°–≤—П—В–Њ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є, –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–≤—И–Є–є —Н—В–Њ—В –Є–і–µ–∞–ї, –њ–Є—И–µ—В: "–Э–Є –≥–ї–∞–Ј –і–∞ –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –±–µ–Ј –С–Њ–≥–∞, –љ–Є —А—Г–Ї–∞ –і–∞ –љ–µ –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –±–µ–Ј –Э–µ–≥–Њ, –љ–Є —Б–µ—А–і—Ж–µ –і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П–µ—В –љ–µ—Г–≥–Њ–і–љ–Њ–µ –С–Њ–≥—Г" (—В. 1, —Б. 147). –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, –љ–∞—И—Г —Б–≤—П–Ј—М —Б –љ–Є–Љ, —В.–µ. —А–µ–ї–Є–≥–Є—О, –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Я–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П–µ—В –±—А–∞–Ї—Г, –±—А–∞–Ї—Г –Р–≥–љ—Ж–∞, –°—Л–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П, —Б –≤–µ—А—Г—О—Й–µ–є –і—Г—И–Њ–є, –∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ "–Ц–µ–љ–Є—Е–Њ–Љ –і—Г—И –Є —Б–µ—А–і–µ—Ж –љ–∞—И–Є—Е". –Т–Њ—В —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є—П, –≤–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О —А–µ–ї–Є–≥–Є—О, –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О —Б–≤—П–Ј—М —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –≤—Б—П–Ї–Є–є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–∞, –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –≤ –Љ–µ—А–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є, —З–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–є –ї—О–±—П—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Г–і–µ—В –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–Њ –ї—О–±–Є—В.

|

|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М

–Ю –≥—А—Г–±–Њ—Б—В–Є –Є —Д–∞—А–Є—Б–µ–є—Б—В–≤–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ

–° –Є–µ—А–µ–µ–Љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Э–∞—В–∞–ї—М—П –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞

–Ю—В–µ—Ж –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Т—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Е—А–Њ–Љ–∞–µ—В –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –і–ї—П –љ–µ–≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –≤ –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞? –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Д–Њ—А—Г–Љ—Л, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –≥—А—Г–±–Њ—Б—В–Є, –Є —Д–∞—А–Є—Б–µ–є—Б—В–≤–∞, –Є —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Њ—В –ї—О–і–µ–є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–µ–±—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ –ї—О–і–µ–є –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–∞–љ–µ?

–Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г —В–∞–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ–∞ –§–µ–і—З–µ–љ–Ї–Њ–≤–∞, –≥–і–µ —В–Њ—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —О–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ –і–Є—Б–њ—Г—В–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж–µ–Љ –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —И–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –ѓ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —В–∞–Ї –ї—О–і–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ –±–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–∞–ї–Ї–Њ–є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М—Б—П –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є –Љ–∞–ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ: ¬Ђ–°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї—О–±–Є —В–Њ–≥–Њ, –Ї –Ї–Њ–Љ—Г —В—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—И—М—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–Ј–Њ–≤–Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —Б–µ–±–µ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —З—В–Њ-—В–Њ –µ–Љ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є –Њ –С–Њ–≥–µ –Є –•—А–Є—Б—В–µ¬ї.

–Р –≤–µ–і—М –њ–Њ–ї—О–±–Є—В—М вАУ —Н—В–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –Э–∞—Б –ї—О–±–≤–Є –љ–µ —Г—З–∞—В. –Ш –і–∞–ґ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –≤ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –ї—О–±–≤–Є. –Т–µ–і—М –Ї–∞–Ї —П —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –ї—О–±–Њ–≤—М —Н—В–Њ –љ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–і–ї—П –Љ–µ–љ—П¬ї, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ—П –і–ї—П¬ї. –Э–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–ї—П –Љ–µ–љ—П, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –і–ї—П –љ–µ–µ. –Ы—О–±–Њ–≤—М —Н—В–Њ –Њ—В–і–∞—З–∞. –ѓ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —Б —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–µ–ї–µ–љ–Њ–Ї –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –ґ–Є—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П. –Ф–∞–ї—М—И–µ —П –і–ї—П —Б–µ–±—П –Љ–Њ–≥—Г –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Љ–Є—А –≤–µ—А—Л, —П –Љ–Њ–≥—Г –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–Љ, —П –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –ї—О–±–Є—В—М. –ѓ –≤–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—О, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –ї—О–±–Є—В—М. –ѓ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П —Н—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ –µ—Й–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ —Е–Њ—В—П –±—Л —Н—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—О–±–Є—В—М. –Р –ї—О–±–Њ–≤—М –Њ–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Е–Њ—В—П –±—Л —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —В–∞–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–≤ –Њ–љ –µ—Б—В—М, –Є –њ—Л—В–∞–µ—И—М—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М. –Ш –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –µ—Б—В—М, –∞ —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ, —В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В.

- –Р –Ї–∞–Ї –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Н—В–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ? –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤—А–∞–≥–Њ–≤, –∞ –љ–µ –≤—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г?

- –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Є —В–Њ–ґ–µ. –Ы—О–±–Є–Љ –Љ—Л –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ - —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ, –Є –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –ї—О–±–Є—В—М, —В–Њ –ї—О–±–Є–Љ –Є –≤—Б–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Н—В–Њ –љ–µ—Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ —П –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ, –Є —П –ї—О–і—П–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—О - –µ—Б–ї–Є –Т—Л –≤—А–∞–≥–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ –ї—О–±–Є—В–µ, —В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –≤—Л –Є –ґ–µ–љ—Г —Б–≤–Њ—О –љ–µ –ї—О–±–Є—В–µ. –Ш –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –µ—Б–ї–Є —В—Л —Е–Њ—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –ї—О–±–Є—И—М, —В–Њ —В—Л –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Г–і–µ—И—М –ї—О–±–Є—В—М –≤—Б–µ—Е. –Х—Б–ї–Є —В—Л —Е–Њ—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є—И—М, —В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —В—Л –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є—И—М.

- –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є –љ–µ–≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Г –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е?

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В, —Б—В–Њ–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –њ—Г—В–Є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є–є –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Е—А–∞–Љ, —Г–ґ–µ —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–µ —Б—Г–і–Є—В–µ –і–∞ —Б—Г–і–Є–Љ—Л –±—Г–і–µ—В–µ? –Т–µ–і—М –Љ—Л –ґ–µ –Њ—В –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Њ—В –С–Њ–≥–∞ –≤—Б–µ –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –Є –≤–љ–µ –љ–∞—И–µ–є –≤–µ—А—Л - –Њ–і–Є–љ –і–Њ–±—А—Л–є –і—А—Г–≥–Њ–є –Ј–ї–Њ–є, –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –і—А—Г–≥–Њ–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, –Њ–і–Є–љ –≥–љ–µ–≤–ї–Є–≤—Л–є, –і—А—Г–≥–Њ–є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Л–є. –Ш –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В—М –Љ–µ—А—Г —Г—Б–Є–ї–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–µ–є, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–љ–µ. –Э—Г, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–ї—П –Ј–∞–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–ї–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Ж—Л, –Љ–∞–љ—М—П–Ї–∞, –љ–µ —Г–±–Є—В—М, –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ–Ї–∞–ї–µ—З–Є—В—М, —Н—В–Њ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥. –Р –і–ї—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М –љ–∞ –ґ–µ–љ—Г вАУ –≥—А–µ—Е. –Ш –≤–Њ—В –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ - —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–ї–µ—З–Є–ї, –∞ —В–Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –љ–∞–Њ—А–∞–ї. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є–і–µ—В –Ї –С–Њ–≥—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Є–і–µ—В –≤ –∞–і –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї—А–Є–Ї–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ј–љ—Л–µ.

–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–љ—Л—Е, –∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П. –Ш –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –љ–µ –ї—Г—З—И–Є–µ –ї—О–і–Є, –∞ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–є—В–Є –љ–µ–Ї—Г–і–∞. –Э–µ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —В–∞–Ї–Є–µ –±–µ–і–љ—Л–µ –Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–µ, –∞ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ вАУ —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –±—Л —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –±—Л —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –•—А–Є—Б—В–∞ –±—Л–ї–Є –Љ—Л—В–∞—А–Є –Є –±–ї—Г–і–љ–Є—Ж—Л, –≤—Б–µ–Љ–Є –Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–µ–Љ—Л–µ.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞–ї–Є—З–љ–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–±—П –љ–∞—З–∞—В—М —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В—М. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–≤—Г—И–µ–Ї.

–Э–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—З–µ–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ.

–Э–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П —Б—А–µ–і–∞, –≥–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Г, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—О—В, –ї—О–±—П—В.

–Ы—О–і–Є —Е–Њ–і—П—В –≤ —Е—А–∞–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –Є –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –Ј–Њ–≤—Г—В —А—П–і–Њ–Љ —Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ь–Њ–≥—Г—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—В—М –Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—Е.

–Ы—О–і–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–µ–±–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М —П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ—В–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞ —А–∞–Ј. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —П –Љ–Њ–≥—Г —Г–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –њ–∞—А—Г –Љ–Є–љ—Г—В. –С—Л–≤–∞–µ—В –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–є–і–µ—В –Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ–і–Њ–є–і–µ—В. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. –°—А–µ–і—Л –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ—Й–µ –љ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –ґ–Є—В—М –њ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є, –Є –Њ–љ –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В. –Т–Њ—В –Њ–љ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї ¬Ђ–Ф–Њ–±—А–Њ—В–Њ–ї—О–±–Є–µ¬ї, –Є —А–µ—И–Є–ї –±—Л—В—М –Љ–Њ–ї—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М, –∞ —Е–Њ—З–µ—В —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –±—Л—В—М —Б–≤—П—В—Л–Љ, –љ–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ—Л–є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –њ—Г—В—М - —Н—В–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –ґ–Є—В—М –љ–µ –і–ї—П —Б–µ–±—П. –Т —В–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Є –≤ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М—Б—П.

- –Т —З–µ–Љ –Т—Л –≤–Є–і–Є—В–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–∞—А–Є—Б–µ–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ?

–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —Д–∞—А–Є—Б–µ–Є? –Ф—А–µ–≤–љ–µ–Є—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–µ–Ї—В. –Я—А–Є—З–µ–Љ —Н—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї–Є–µ —Б–µ–Ї—В—Л –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б, —В–Њ –µ—Б—В—М —Г—З–µ–љ–Є—П, –Њ—В–њ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ—Б—П —Б –љ–µ–є –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–і–µ. –Т –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Ш—Г–і–µ–µ –ї—О–і–Є, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Љ–Є—А–љ–Њ —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –Ґ–µ –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Д–∞—А–Є—Б–µ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В, —Н—В–Њ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –ї—Г—З—И–Є—Е –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є, –≤–Є–і—П, –Ї–∞–Ї –њ–ї–Њ—Е–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–µ–±–µ —Ж–µ–ї—М—О –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Љ–µ–ї–Њ—З–µ–є. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –Њ–±–ї–Є—З–∞—П –Є—Е, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б - –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П –≤—Б–µ —Н—В–Є –Љ–µ–ї–Њ—З–Є, –Њ–љ–Є –Ј–∞–±—Л–ї–Є –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –µ—Б—В—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –Љ–µ–ї–Њ—З–Є, –Ј–∞–±—Л—В—М –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ.

–°–ї–Њ–≤–Њ —Д–∞—А–Є—Б–µ–є —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ј–∞–±–Њ—В—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Њ –Љ–µ–ї–Њ—З–∞—Е, –Њ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–Љ, –Њ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї, –Є –Ј–∞–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ. –Э–∞—И–µ —Д–∞—А–Є—Б–µ–є—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—В—М: –љ–µ —В–∞–Ї –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П, –љ–µ —В–∞–Ї –њ–Њ—Б—В–Є—В—Б—П –Є —В.–і. –Р –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ —Д–∞—А–Є—Б–µ–є—Б—В–≤–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–∞: –ї—О–±–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—О –Є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–љ–Є—О. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Е–Њ—З–µ—В –±—Л—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ, –∞ —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є? –Я–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Ї–µ–Љ –±—Л—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ? –Х—Б–ї–Є —П –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, —В–Њ —П —Е–Њ—З—Г –±—Л—В—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ, —П —Е–Њ—З—Г –±—Л—В—М —Б–≤—П—В—Л–Љ. –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: –±—Г–і—М—В–µ —Б–≤—П—В—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –ѓ —Б–≤—П—В. –Э–∞–і–Њ —Б –Ї–µ–Љ-—В–Њ —Б–µ–±—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М. –°—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П —Б –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —П –њ–ї–Њ—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —П —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—О —Б–µ–±—П —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–ї–Њ—Е: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Є–µ –≤—Б–µ –њ–ї–Њ—Е–Є–µ, –∞ —П —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –љ–Є–Љ–Є¬ї.

- –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –±–Њ–ї–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–±–ї–Є—З–∞–ї —Д–∞—А–Є—Б–µ–µ–≤, –≤–µ–і—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ?

–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ. –Я–µ—А–≤–∞—П –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л –љ–Є—Й–Є–µ –і—Г—Е–Њ–Љ, —П–Ї–Њ —В–µ—Е –µ—Б—В—М –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ¬ї. –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Б—А–µ–і–љ–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б - —Б–∞–Љ–∞—П —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–ї—О—Й–∞—П –≤–µ—А—Г –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–∞? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ—Б—В—М —Г –±–µ–і–љ—Л—Е, –Њ–љ–Є –і–ї—П —Б–µ–±—П —А–µ—И–Є–ї–Є, –∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –Є—Е –љ–µ –Ї–∞—Б–∞—О—В—Б—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —В—Л –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —В—Л —Г–ґ–µ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є—З–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –Ї—А–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–є—В–Є, –Ї–∞–Ї —Г—И–Є –і–µ—А–ґ–∞—В—М. –Ґ—Л —Г–ґ–µ –≤—Б–µ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї, —В—Л —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–µ–љ, —В—Л —Б–њ–∞—Б–µ–љ. –≠—В–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —В—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є - —В—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—И—М—Б—П –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–Є—Й–µ—В—Л –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є. –Ґ—Л —Б—З–Є—В–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —Г —В–µ–±—П –≤—Б–µ –µ—Б—В—М. –Ъ–∞–Ї —Г —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞–µ—В–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —Б—А–µ–і–љ–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –∞ —Б –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є. –Ґ—Л –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ —Б—В—П–ґ–∞–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ, —Д–Њ—А–Љ—Л –≤—Б–µ –Њ—Б–≤–Њ–Є–ї, –љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М –љ–µ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П, —Б–Љ–Є—А—П—В—М—Б—П –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—И—М.