–Ю—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б—В–∞—В—М—П, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П 22/10/2011, 10:23 –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–∞–є—В–∞ –Р–ї–µ–љ–Ї–∞ –Т, –Є –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –µ—С –≤ —Б–≤–Њ–є –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї. (–≤—Л–±–Њ—А–Ї–∞ —Б pravmir.ru) –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤—Б—В–∞–µ—В —А–∞–љ–Њ: –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Њ—В–µ—Ж –Ґ–Є—Е–Њ–љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –љ–∞ 8.30 (!). –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —З–∞—Б—В—М –і–љ—П –≤ –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—И–ї–∞: –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П –±—А–∞—В—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ, —Г —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –Њ–љ–Є –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П—Е, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ–і–Љ–µ—В–∞—О—В –і–≤–Њ—А –њ–µ—А–µ–і —Е—А–∞–Љ–Њ–Љ. –ѓ —Б—В–Њ—О –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г, —Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ –±–Њ—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –ґ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В –Ї –Њ—В—Ж—Г –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї—Г, –Є –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—Б—М –≤ –ї–Є—Ж–∞ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ —Е—А–∞–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –±—Г–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М вАУ –љ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, —Б–њ–µ—И–∞—В –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—О –≤ —В–∞–Ї—Г—О —А–∞–љ—МвА¶ –Т –њ—А–Є–µ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–Њ—П—Е –Њ—В—Ж–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–∞ вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л–Љ–Є —И–Ї–∞—Д–∞–Љ–Є, —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –љ–∞—Б –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–≥–ЊвА¶ - –°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ы–∞–≤—А–∞, –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞? –Ф–∞, —Н—В–Њ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ы–∞–≤—А, –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–≤—И–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є–Ј –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ вАУ –њ–Њ–µ–Ј–і–Є—В—М –њ–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П–Љ, –љ–∞–і—Л—И–∞—В—М—Б—П –≤–µ—А–Њ–є. –Ъ—Г–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞—И–∞ –≤–µ—А–∞ вАУ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—И —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ: - –Ю—В–µ—Ж –Ґ–Є—Е–Њ–љ, –Ї—Г–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В –≤–µ—А–∞, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М?

–†–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–≤–∞—О—В. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –ї—О–і–Є –≤—Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є—П –Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ—Л –Є–і—В–Є –Ї –С–Њ–≥—Г, –±—Л—В—М –≤–µ—А–љ—Л–Љ –Х–Љ—Г вАУ —В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї—О—В—Б—П –≤ –≤–µ—А–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л —В–µ—А—П—В—М –µ–µ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —П—А–Ї–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –≤–µ—А—Л, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Т—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ, –≤–Є–і–µ–љ –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–∞—Е. –Т 8-9 –ї–µ—В –і–µ—В–Є —Е–Њ–і—П—В –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ—О—В –љ–∞ –Ї–ї–Є—А–Њ—Б–µ, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—В –Є —Г–Љ–Є–ї—П—О—В –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –∞ –≤ 14-16 –ї–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—О—В —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Е—А–∞–Љ. - –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В? - –Ф–µ—В–µ–є –љ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Э–µ—В, –Є—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є —Б –Њ–±—А—П–і–∞–Љ–Є, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, —Б –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞–Љ–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ, –ґ–Є—В–Є—П–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л—Е, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—П–Љ–Є, –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –і–µ—В–µ–є. –Э–Њ —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є. –Т—Б—В—А–µ—З–Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Ш –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –і–Њ–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Л ¬Ђ–љ–∞ –њ–µ—Б–Ї–µ¬ї (–Ь—Д. 7, 26), –∞ –љ–µ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ вАУ –•—А–Є—Б—В–µ. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ –і–µ—В–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В –С–Њ–≥–∞ –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –њ—А–Є–≤–Є—В—М –Є–Љ –≤–µ—А—Г? –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї —В–∞–Ї –Є –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ —Б–Є–ї —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М –•—А–Є—Б—В–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є? –Ю—В–≤–µ—З–∞—П —Б–µ–±–µ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Љ—Л –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–µ—В—П—Е, –Ї–∞–Ї –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ. –≠—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —Г—З–∞—В –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г, –∞ –ґ–Є–≤—Г—В –њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г. –≠—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –љ–µ–ґ–љ—Л–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Л, –љ–µ–њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–Љ–∞—П –і—А–∞–Љ–∞ –і–ї—П –Є—Е —З—Г—В–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Э–Њ –µ—Б—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–Њ —Н—В–Њ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ –Љ–љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П: –≤ 1990-–Љ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤–Њ–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О, —П, –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —Г—А–Њ–Ї –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ь–µ–љ—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–∞—Б—В–≤–∞ вАУ –Њ—З–µ–љ—М —З–Є—Б—В—Л–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є –ї–µ—В 16-20, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Б—В–∞—А–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ґ–Є—В—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г —Г–і–∞–µ—В—Б—П —Г–±–µ—А–µ—З—М —Н—В–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ –Њ—В –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Њ—А–∞ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Њ–≤ –Є —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л—Е –і–ї—П –Є—Е —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–є? –Ю–љ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–Є. –Ш —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–Њ–є –Є —П—Б–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–µ–љ—П —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є–ї–Є (—П –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–µ—О, —З—В–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї —Н—В–Њ –љ–µ –Њ—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞): ¬Ђ–Ф–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–љ–Є –•—А–Є—Б—В–∞ –ї—О–±—П—В –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Є —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П!¬ї - –£ –љ–∞—Б –і—А—Г–≥–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П? - –Э–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ! –£ –љ–∞—Б —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ. –Т –љ–∞—И–µ–є –°—А–µ—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є —П –≤–Є–ґ—Г —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З–Є—Б—В—Л—Е –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є—Е —А–µ–±—П—В, —Е–Њ—В—П –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Б—П–Ї–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П –±—Л–≤–∞—О—В, –ґ–Є–Ј–љ—М –µ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М. - –Э–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Є, –∞ –ї—О–і–Є, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ –≤ —Е—А–∞–Љ –≤–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ? - –Р –≤ —З–µ–Љ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞? –Э–µ—З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є —Б–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ–Є. –Ь—Л —В–Њ–ґ–µ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ—П–µ–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ (–≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ ¬Ђ–Љ–∞–ї—Л–µ —Б–Є–Є¬ї, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М вАУ –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ—В–Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г) —Б–≤–Њ–µ–є —В–µ–њ–ї–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є, –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Г –ї—О–і–µ–є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ—Г –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ґ–Є—В—М –Ї–∞–Ї —Г–≥–Њ–і–љ–Њ. –Ш, –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В, –ї—О–і–Є, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ –Ї –≤–µ—А–µ —Г–ґ–µ –≤ –Ј—А–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —В–µ—А—П—О—В –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, –Є–Љ –≤—Б–µ –њ—А–Є–µ–і–∞–µ—В—Б—П. –Э–µ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–µ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—Г—Е–∞. –Я–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і–∞ —В—А–Є –≤–µ—А–∞, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –љ–Њ–≤–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –Љ–∞—Б—Б—Г –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—В –±—Г–і–љ–Є. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Н—В–Њ вАУ –Ї–∞–Ї –≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ф–∞–ї—М—И–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ —В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П, —В–µ—А–њ–µ—В—М, —В–µ—А–њ–µ—В—М, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П. –≠—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Р –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –ї—О–і—П–Љ, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–Љ –Ї –≤–µ—А–µ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –≤ 25 –ї–µ—В, –µ—Й–µ –ї–µ—В –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —В–∞–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞, –љ–µ –љ–∞–і–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Б—Г—Е–Њ—Б—В—М вАУ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Н—В–∞–њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –њ–Є—И–µ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –§–µ–Њ—Д–∞–љ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї. –≠—В–Њ—В –Њ—В—А–µ–Ј–Њ–Ї –њ—Г—В–Є вАУ –њ—Г—Б—В—Л–љ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–і–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О, –љ–µ –≤—Б–µ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Є —Б–µ—Б—В–µ—А —Н—В–Њ—В –њ—Г—В—М –Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—О—В. –Р –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ґ–µ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Њ–Ї–∞–њ—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Н—В–Є—Е –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –њ–µ—Б–Ї–∞—Е –Є –Є—Е –Њ—В—В—Г–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–Ї–Њ–≤—Л—А–Є–≤–∞—В—М. - –Ю—В —З–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Н—В–∞ —Б—Г—Е–Њ—Б—В—М? –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ вАУ —Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–µ—В –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ј–љ–∞–µ—В, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≥—А–µ—Е–∞–Љ–Є, —З–Є—В–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї —З–∞—И–µ, –Є —З–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Н—В–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є ¬Ђ–њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М¬ї, ¬Ђ–Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М¬ї, ¬Ђ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є¬ї. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М? –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? - –Т –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М –і—Г—И—Г, –Ї–∞–Ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –і—Г—И–∞ –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ —О–љ–Њ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ–є. ¬Ђ–Т–Ј—Л—Й–Є—В–µ –С–Њ–≥–∞ вАУ –Є –ґ–Є–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –і—Г—И–∞ –≤–∞—И–∞¬ї. –Ш—Б–Ї–∞—В—М –С–Њ–≥–∞ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ! –£–њ—А—П–Љ–Њ –Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –Њ–±–µ—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ : ¬Ђ–Ш—Й–Є—В–µ –Є –Њ–±—А—П—Й–µ—В–µ¬ї. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –С–Њ–≥–∞, –µ—Б–ї–Є –∞–ї–Ї–∞–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Х–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Є—З—М –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В, —Н—В–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Э–∞–і–Њ –њ–Њ—В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П –≤—Б–µ–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–µ. –С–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Ш–ї–Є, –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –ґ–і–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ґ–і—П –љ–∞ –Є—Б—Б–Њ—Е—И—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є—Е –і—Г—И—Г –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, —В—П–ґ–Ї–Є—Е —А–∞–љ –Є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–є. - –Э–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є —Н—В–Њ –Љ–Є—А—П–љ–Є–љ—Г? - –Ь–Є—А—П–љ–∞–Љ? –Ф–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ —Н—В–Њ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ! –Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ—В–µ—Ж –Ш–Њ–∞–љ–љ (–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є–љ), –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞—О—В—Б—П –≤ –Љ–Є—А—Г, –∞ —Б–ї–∞–±—Л–µ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ–Є—И—М –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –Њ–±—Й–∞–µ—И—М—Б—П —Б –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є, –≤–Є–і–Є—И—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ –µ—Б—В—М —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є —Б—А–µ–і–Є –Љ–Є—А—П–љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–µ–±—П –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ–Є, –љ–∞–і–Њ —Г –љ–Є—Е —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 80-—Е —П —И–µ–ї —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–Љ (–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є–љ—Л–Љ) –њ–Њ –Я—Б–Ї–Њ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О. –Т–і—А—Г–≥ –Ї –±–∞—В—О—И–Ї–µ –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї –љ–µ–Ї–Є–є –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —О–љ–Њ—И–∞ ¬Ђ–±–ї–µ–і–љ—Л–є —Б–Њ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ—А—П—Й–Є–Љ¬ї –Є —Б—В–∞–ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П: ¬Ђ–С–∞—В—О—И–Ї–∞, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ вАУ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–Њ–≤—Л–є –Т–∞–≤–Є–ї–Њ–љ! –Ы—О–і–Є –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ—Л–µ, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ! ¬ї –Ш –≤–і—А—Г–≥ –Њ—В–µ—Ж –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ј–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є–ї –µ–≥–Њ —Г—Б—В–∞ —А—Г–Ї–Њ–є –Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–І—В–Њ —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М? –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М 40 –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–є –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ–∞—Е! –Ґ–∞–Љ –ґ–Є–≤—Г—В —В–∞–Ї–Є–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Љ–Є—А—Г –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є, –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞ 8-–Љ —Н—В–∞–ґ–µ, 12-—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞! –Ш—Б—В–Є–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П—В—Л–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л –і–∞–ґ–µ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ¬ї. –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є –ґ–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е, –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞—Е –Є–ї–Є –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б вАУ –Є –њ—А–∞–≤–і–∞ вАУ —П –Є —Б–∞–Љ –≤–Є–ґ—Г –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Љ–Є—А—П–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—З–∞—В –Є —Б–њ–∞—Б–∞—О—В –Љ–µ–љ—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Љ–Є—А—П—О—В, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є—В—М –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є. - –Т —З–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —Н—В–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М? - –Т –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –ї—О–±–≤–Є –Ї –С–Њ–≥—Г –Є –Ї –±–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ—Г. –≠—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –ї—О–і–Є вАУ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, —О–љ–Њ—И–Є, –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, –Ј—А–µ–ї—Л–µ –Љ—Г–ґ–Є. –Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, —Б–Ї–∞–ґ—Г –≤–∞–Љ —З–µ—Б—В–љ–Њ, –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –Њ–љ–Є —Н—В–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є. –Ш —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В! –°—В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ –Ї–∞—Д–Є–Ј–Љ –Њ–љ–∞ —З–Є—В–∞–µ—В –Ј–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ вАУ –Ј–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ вАУ –Ј–∞ –Љ–ї–∞–і—И—Г—О –і–Њ—З—М. –Ф–∞ –µ—Й–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А—Л —В—Л—Б—П—З–Є –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ —З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ–±—Л —Е–Њ—В—М —З—Г—В—МвАУ—З—Г—В—М –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–∞ –µ—Й–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –Є –∞–Ї–∞—Д–Є—Б—В вАУ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ?! –≠—В–Њ —П –≤–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ–Ї–Є. –Ш —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—Ж вАУ –љ–µ —Б—З–µ—Б—В—М! –Я–ї—О—Б –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є, –љ–∞ –≤—Б—П–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В, —Е–Њ–і—П—В –њ–Њ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞–Љ, –≥–ї–∞–і—П—В, —Б—В–Є—А–∞—О—В, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—В –і–µ—В–µ–є –Є –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤. –Ш –Њ–љ–Є –љ–µ –≥–Њ—А–і—П—В—Б—П, –љ–µ —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤—П—В—Б—П, –≤–Љ–µ–љ—П—О—В —Б–µ–±—П –≤ –љ–Є—З—В–Њ, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ—Г. –Ю–і–љ–Њ –ї–Є—И—М –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є вАУ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–∞–Љ, –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–≤—И–Є–Љ –≤ –≤–µ—А–µ, –≤ —Г–њ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –≤ —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. - –Э–Њ –≤–µ–і—М –љ–µ –≤ —З—В–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ? - –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –≤ —З—В–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤. –Р –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Ї–∞–Ї –≤ –ґ–Є–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ! –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–Ј–љ–Њ–є. –°–≤—П—В—Л–µ –Њ—В—Ж—Л —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є —З–Є—Б—В–Њ—В–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Э–Њ, —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П, –∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –Ј–Њ–ї, –љ–µ –ї—О–±–Є—В –ї—О–і–µ–є, —В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ—В—М. –Э–Њ –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Љ–љ–µ –≤–µ–Ј–µ—В, –љ–Њ —П –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О —В–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є. - –Х—Б—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—В –≤ —Е—А–∞–Љ–µ, –∞ –Є—Е —Б–µ–Љ—М–Є –љ–µ –≤–Є–і—П—В –Њ—В –љ–Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–євА¶ - –І—В–Њ –ґ, –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, ¬Ђ–Ј–∞–Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–Є—В¬ї. –Ю–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Г–≥–ї—Г–±–ї—П—В—М—Б—П –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Є–і–µ—В –Ї —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–∞—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е. –Э–∞ —Н—В–Њ –µ—Б—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї. –Х—Б—В—М –≤—А–µ–Љ—П. –Х—Б—В—М –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П. –Х—Б—В—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–∞–і–µ–љ–Є—П. –Э–Њ —П –±—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї —В–∞–Ї–Є–µ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Ї–∞–Ї –љ–Њ—А–Љ—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П. –°–Ї–Њ—А–µ–µ, –і—Г–Љ–∞—О, —Н—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –і–µ—В—Б–Ї–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—А–µ–±–Њ–ї–µ–ї–Є –≤–µ—В—А—П–љ–Ї–Њ–є, –љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ —А—П–±—Л–µ. - –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞ —Г—Б—В–∞—ЕвА¶ - –°–µ–є—З–∞—Б –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б—В–∞–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —В–Њ–љ–Њ–Љ –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П: –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —З–Є—В–∞–µ—В, –Ї–∞–љ–Њ–љ—Л, –Ї–∞—Д–Є–Ј–Љ—Л, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј. –Э–Њ –Љ—Л –±–µ—А–µ–Љ –љ–∞ —Б–µ–±—П —А–Њ–ї—М —Б—Г–і–µ–є –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –љ–µ –Њ—В –Є–Ј–±—Л—В–Ї–∞ –і–∞—А–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Р —З–∞—Й–µ –Њ—В –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Є—П, –ї–µ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–µ–±—П–ї—О–±–Є—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞—Й–Є—В—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –ї–µ–љ–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—П —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–Є—Б—Г–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј вАУ —Н–і–∞–Ї–Њ–≥–Њ –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–∞ –Є–Ј ¬Ђ–С—А–∞—В—М–µ–≤ –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е¬ї, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є –Є –љ–µ–Љ—Г–і—А—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї —Г –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ч–љ–∞–µ—В–µ, –∞ –≤–µ–і—М –µ—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –≤—Л–њ—П—З–Є–≤–∞–µ–Љ –Є —А–∞–Ј–і—Г–≤–∞–µ–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –Є —Н—В–Є–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ–Љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–µ—А–∞–і–µ–љ–Є–µ –Є —В–µ–њ–ї–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞–ї–Є –Ї—А—Г—В–Є—В—М—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –Ј–ї—Л–µ –Є –≤ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ —Б—В–µ—А–µ–Њ—В–Є–њ—Л: –µ—Б–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ вАУ —В–Њ –Ј–ї–Њ–±–љ—Л–µ –≤–µ–і—М–Љ—Л, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є вАУ —В–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ, –µ—Б–ї–Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ вАУ —В–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Є–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є –∞–ї—В–∞—А–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є —Б–µ–Љ—М—О —А–∞–і–Є —Е—А–∞–Љ–∞, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, —В–Њ —Б—В—П–ґ–∞—В–µ–ї–Є –Є –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤—Ж—Л. - –Э–Њ –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –±—Л—В—МвА¶ - –Ъ—В–Њ –ґ —Б–њ–Њ—А–Є—В? –Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞. –Э–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ —Б —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, —Г–±–µ–ґ–і–∞—В—М —Б–µ–±—П –Є –і—А—Г–≥–Є—Е, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–µ–є –Є –µ—Б—В—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –ѓ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ–њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Д–Њ—А—Г–Љ–∞–Љ, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Б—В–∞–ї–Њ, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–Є–љ–Є—З–љ–Њ–є –Ј–ї–Њ–±–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, —Б—З–Є—В–∞—О—Й–Є–µ —Б–µ–±—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є –≤–Њ —З—В–Њ –љ–µ —Б—В–∞–≤—П—В, –љ–Њ –Є –Ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л–Љ –Љ–Є—А—П–љ–∞–Љ. - –У–Њ–≤–Њ—А—П—В: ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—В—Л–є¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞¬ївА¶ - –≠—В–Є —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –±–Њ—О—Б—М, –≤—Л—И–ї–Є –љ–µ –Њ—В–Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М, –∞ –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б—А–µ–і—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–Њ—В —В–∞–Ї –Є–Ј–Њ—Й—А–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–Њ–ї–Њ—В—М –Љ–Њ–≥—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Б–≤–Њ–Є¬ї. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—З–µ–љ—Л –Њ–љ–Є –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—А–µ–і–µ —Б —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ. –Р –≤–Њ—В —Н—В–Њ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–µ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Є–Ј–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Г–љ–Є—З–Є–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. - –Я–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–µ–Љ —Б—В–∞–ї–ЊвА¶ –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ? - –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –Ї–∞–Ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ ¬Ђ–Ф–µ—В—Б—В–≤–µ, –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ, —О–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–ї –Њ –Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ –≤–ї–Є—П–ї–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М[2]. –°–µ–є—З–∞—Б (–Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О –ї–Є—И—М –≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —В–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ), –≤—Л—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ, –Є –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, вАУ —Н—В–Њ –Є–Ј–≥–Њ–є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ґ–∞–Ї –Љ—Л –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–Љ –Ї —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ—Г, –∞ –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Ї –Є—Б—В–Њ–Ї–∞–Љ —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —В–µ–њ–ї–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ј–∞—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Ы–∞–Њ–і–Є–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Т—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –љ–∞–≥–љ–µ—В–∞—В—М—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –Њ—Е–ї–∞–і–µ–≤—И–Є–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ–Є –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –ї—О–±–∞—П –≤–љ–µ—И–љ—П—П —Б–Є–ї–∞, —З–µ–Љ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Г—З–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ¬ї, –≤–µ–і—М –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В—П—В, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–µ—А—П—О—В –≤–µ—А—Г, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–љ—Г—В –Ї–∞—А—М–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—Б—П. –Ы—О–і–Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ, —Б–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ 60-70-–µ –≥–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї–∞—П –±—Л–ї–∞ –≤–µ—А–∞!¬ї. –Ь—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ —В–∞–Ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ–Љ —Б—В–∞—А–µ—В—М –Є –±—А—О–Ј–ґ–∞—В—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –¶–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є –і–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ. ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—В—Л–є¬ї вАУ —Н—В–Њ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ –±—Л —З—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј —Б—В–∞–љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ю –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞ –Љ–Њ–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, —В–∞–Ї–Є—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є–ї, –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б —Н—В–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ, —Н—В–Є–Љ –±—А–∞–≤–Є—А—Г—О—В, –≥–Њ—А–і—П—В—Б—П! - –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В? - –І—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В? –Ы—О–і–Є –Ј–∞—И–ї–Є –≤ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–Њ –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї–Є –µ–µ –ї–Є—И—М –Њ—В—З–∞—Б—В–Є. –Ш –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і—Л –≤ —В–∞–є–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г: –Њ–љ–Є —Б –≥–ї—Г–±–Њ—З–∞–є—И–Є–Љ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О. –° –љ–Є–Љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞, —Б—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї—Г –•–∞–Љ–∞. –Ш –ї—О–і–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ј–∞—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П —Н—В–Є–Љ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ. –Р –≤–µ–і—М –Љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –µ–і–Є–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ вАУ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –љ–∞–і–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л, —В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ ¬Ђ–Њ—В –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е¬ї, ¬Ђ–Њ—В —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В–Њ–≤¬ї. –°–µ–є—З–∞—Б —Г—А–Њ–Ї–Є –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є—П –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–µ—А–Є—П –≤—Б–µ —З–∞—Й–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞—О—В—Б—П –ї—О–і—М–Љ–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є. –Р –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –≥–Њ—А–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л —Н—В–Є—Е —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤. - –Э–µ–≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–ЈвА¶ –Ю—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Ш–≥–љ–∞—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Ю—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –С–Њ–≥–Њ–Љ: –љ–µ –њ–Њ–Ї—Г—Б–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—О —А—Г–Ї–Њ—О —В–≤–Њ–µ—О¬ї. –Э–Њ –і–∞–ї—М—И–µ –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–£—Б—В—А–∞–љ–Є—Б—М, –Њ—Е—А–∞–љ–Є—Б—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ¬ї. –Э–µ –±—Г–і—М —Ж–Є–љ–Є–Ї–Њ–Љ. - –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Т–µ–і—М —Ж–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А–Њ–є –±—Л–≤–∞—О—В –Љ–µ—В–Ї–Є–Љ–ЄвА¶ - –Ґ—А–µ–Ј–≤–Њ—Б—В—М –Є –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Ї–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–ї—Г–њ—Ж–∞ –Є–ї–Є –љ–∞–≥–ї–µ—Ж–∞ —Б—В–∞–≤—П—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Е–Њ—В—П—В –Њ–≥—А–∞–і–Є—В—М –Њ—В –Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–≤ вАУ —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ. –Э–Њ —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ вАУ –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–љ –љ–Є –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї —Б–µ–±—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ вАУ –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–і–∞—В—М –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –і–≤—Г–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ вАУ –Њ—В—Ж—Г –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г (–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є–љ—Г) –Є –Њ—В—Ж—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –У—Г—А—М—П–љ–Њ–≤—Г: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є?¬ї. –Ю—В–µ—Ж –Ш–Њ–∞–љ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Б—А–∞–Ј—Г вАУ ¬Ђ–Э–µ–≤–µ—А–Є–µ!¬ї ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –ґ–µ —В–∞–Ї? вАУ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П —П. вАУ –Р —Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤?¬ї. –Р –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Ш —Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ!¬ї –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —П –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Ї –Њ—В—Ж—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –У—Г—А—М—П–љ–Њ–≤—Г вАУ –Є –Њ–љ –Љ–љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Њ. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ вАУ –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ. - –Ш –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ? –Ы—О–і–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—О—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –≤–µ—А—Г. –¶–Є–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –ґ–Є–≤—Г—В –≤ –љ–µ–є, –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Є –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј –љ–µ–µ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М-—В–Њ —Е–Њ—В—П—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ. –Ф–∞ –Є –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—П—В —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л? –Ю—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ вАУ —Н—В–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П. - –Э–Њ –≤–µ–і—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ вАУ —Н—В–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –Њ—З–µ–љ—М —Г—П–Ј–≤–Є–Љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є–і–µ–ї–Є –Є–ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–і–µ–ї–ЄвА¶ - –І–µ–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ ¬Ђ–Ј–∞–њ—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї –Њ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Я–µ—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–І–∞–µ–њ–Є—В–Є–µ –≤ –Ь—Л—В–Є—Й–∞—Е¬ї? –Т –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ, –∞ —Г –Я–µ—А–Њ–≤–∞ вАУ –Њ–±–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ. –С–Њ–ї—М –Є –Њ–±–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л. –Ш –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Б—Е–Є–Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Ы–µ–≤ –Ю–њ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –Ф–∞ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г –љ–∞—Б –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –µ—Б—В—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В —В–∞–Ї –Њ—Б—В—А–Њ –њ–Њ—И—Г—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П. –Э–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ —Ж–Є–љ–Є–Ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ —И—Г—В–Ї–∞—Е –љ–µ—В –Ј–ї–Њ–±—Л. - –І–Є—В–∞—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Ь. –Э–µ—Б—В–µ—А–Њ–≤–∞, —П –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Њ–≤–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±—Л –≤—Л—Б–Љ–µ—П–ї–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ–Ь–∞—В—М –±—Л–ї–∞ —Г –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є. –£–Ї—А–∞–ї–Є —Б—Г–Љ–Ї—Г —Б –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є, –Ј–∞—В–Њ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М¬ї вАУ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В, –≤–Њ—В, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—В—Л–євА¶ - –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Љ—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±—Л –Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ: ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –Ї–∞–Ї–∞—П –≤–µ—А–∞, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ!¬ї –Р —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≤–µ—А—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –≤ –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б–µ: ¬Ђ–Ш–±–Њ —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М: ¬Ђ—П –±–Њ–≥–∞—В, —А–∞–Ј–±–Њ–≥–∞—В–µ–ї –Є –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –Є–Љ–µ—О –љ—Г–ґ–і—Л¬ї; –∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —В—Л –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–µ–љ, –Є –ґ–∞–ї–Њ–Ї, –Є –љ–Є—Й, –Є —Б–ї–µ–њ, –Є –љ–∞–≥¬ї (–Ю—В–Ї—А. 3, 17). –Ь—Л –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–ї–Є –≤–µ—А–Њ–є, –∞ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–∞—Б, –љ–∞–і–Њ–µ–і–∞–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є. –Ю–љ–Є –µ—Й–µ –Є–і—Г—В –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є, –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –Њ–љ–Є –µ—Й–µ –њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є –љ–∞–і–µ—О—В—Б—П –µ—Й–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М. - –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М? –°–∞–Љ–Њ–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є вАУ —Н—В–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П –љ–Њ–≤–Њ–µ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О —В—Л –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–ї—Б—П –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Г—В—А–Њ –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—О, –Ї–∞–Ї —З–Є—В–∞–ї –≤–Ј–∞—Е–ї–µ–± —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї –і–ї—П —Б–µ–±—П –љ–Њ–≤–Њ–µ. –Х—Б–ї–Є –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —В–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є —Б–µ–±—П –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –і–ї—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Ї –Х—Д–µ—Б—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: ¬Ђ–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є —Б–≤–Њ—О –њ–µ—А–≤—Г—О –ї—О–±–Њ–≤—М –Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ —В–µ—Б—В–∞: –Р. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–Њ–є, –Ю. –£—В–Ї–Є–љ–Њ–є

|

–£ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ–Њ–Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, –∞–≤—В–Њ—А–∞ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Є –њ—А–Њ—И—Г –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –љ–∞—И–ї–∞ –≤ "–Ј–∞–ї–µ–ґ–∞—Е" —Б–≤–Њ–µ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є ))) –Х—Б–ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–µ - —Н—В–Њ —Б–Є–ї–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, —В–Њ –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В—М - —Н—В–Њ —Б–Є–ї–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Э–µ–±–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ—В –і–Њ–Љ —В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ґ–Є–≤–µ—В –і–ї—П –і–Њ–±—А–∞. –Я—А–µ–і–∞–љ–љ–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Љ—Г–ґ—Г —Б–∞–Љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ. –Ю–љ–∞ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В. –Ю–љ–∞ –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г. –Ю–љ–∞ –і–µ–ї–Є—В—Б—П —Б –љ–Є–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –Є–ї–Є –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–µ–±—П —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–є—В–Є —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ. –С–Њ–ї–µ–µ –≥—Г–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ї–∞–Ї –і–ї—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞ –Є —Б—З–∞—Б—В—М—П –≤ –µ–µ –і–Њ–Љ–µ. –У–Њ—А–µ—Б—В–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ґ–∞–ї—Г—О—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ, –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є —А–∞–љ–∞–Љ–Є. –Ь—Г–і—А–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –љ–Є —Б –Ї–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–∞–є–љ—Л–Љ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≥–ї–∞–і–Є—В—М —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –≤—Б–µ —А–∞–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Ї–Є –Є –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤ —В—А—Г–і–∞—Е –Є –Ј–∞–±–Њ—В–∞—Е –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –Њ–±–∞—П–љ–Є–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–Є—П—В—М –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –і—Г—И–Є, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Г—О –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ц–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Љ—Г–ґ—Г, –∞ –љ–µ –Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –µ—Й–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–і–≤–Њ–µ–Љ, –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ, –∞ –љ–µ –Љ–∞—Е–∞—В—М —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М, —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –µ–µ –љ–µ –≤–Є–і–Є—В. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, –∞ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–љ–∞, –≤–њ–∞–і–∞—В—М –≤ –Љ–µ–ї–∞–љ—Е–Њ–ї–Є—О –Є –Љ–Њ–ї—З–∞—В—М, –ґ–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–є –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤–і–≤–Њ–µ–Љ —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–Є—Е–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ. –Ш –Љ—Г–ґ, –Є –ґ–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≤—Б–µ –ї—Г—З—И–µ–µ –≤ —Б–µ–±–µ. –Х–µ –≥–Њ—А—П—З–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Є –µ–µ –Љ—Г–і—А—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –њ–Њ –ї—О–±–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В –µ–≥–Њ –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –і–µ–ї–∞—О—В —Е—А–∞–±—А—Л–Љ –і–ї—П –ї—О–±–Њ–є –±–Є—В–≤—Л. –Р –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –Є —Б–Є–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –µ–є –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –ґ–µ–љ—Л, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–є—В–Є, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –С–Њ–≥—Г. –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–є –ї—О–±–≤–Є —В–∞–Љ, –≥–і–µ –њ—А–∞–≤–Є—В —Н–≥–Њ–Є–Ј–Љ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М - —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ.

|

|

Category:

–Я—А–Є—В—З–Є

–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ —И–µ–ї –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ. –°—Л–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—В—Ж—Г –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –љ–µ–њ—А–∞–≤–і—Г. –Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ —Б—Л–љ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: - –°–µ–є—З–∞—Б, —Б—Л–љ–Њ–Ї, –Љ—Л –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–Љ –Ї –Љ–Њ—Б—В—Г. –≠—В–Њ—В –Љ–Њ—Б—В –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є, –∞ –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–є - –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –љ–µ–њ—А–∞–≤–і—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—Л–љ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї —Н—В–Њ, –Њ–љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї—Б—П –Њ—В—Ж—Г, —З—В–Њ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї –µ–≥–Њ. –Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В, –Є –≤–і—А—Г–≥... —В–Њ—В –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П. –Р –≤–µ–і—М —П —В–µ–±—П –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї, - —Б–Њ–Ј–љ–∞–ї—Б—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –≤—Л–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. - –Т–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. *** –Я–Њ—А–Њ–є –љ–∞—И–Є –љ–µ–Њ–±–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –µ—Й–µ –Є –љ–µ –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В.

|

|

Category:

–Я—А–Є—В—З–Є

–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –ї—П–≥—Г—И–∞—В–∞ —А–µ—И–Є–ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: –Ї—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–ї–µ–Ј–µ—В –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ—Г –±–∞—И–љ–Є. –°–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т—Б–µ–Љ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –ї—П–≥—Г—И–∞—В–∞ –±—Г–і—Г—В –њ—А—Л–≥–∞—В—М, –Є –њ–Њ—Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞–і —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—В—М –Њ–і–Є–љ –ї—П–≥—Г—И–Њ–љ–Њ–Ї —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞–ї–µ–Ј—В—М –љ–∞–≤–µ—А—Е. –°–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М, –Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–Є–Ї–Є: –£ –љ–Є—Е –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П! –≠—В–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. - –Э–µ—В —И–∞–љ—Б–Њ–≤! –С–∞—И–љ—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П! –Ы—П–≥—Г—И–∞—В–∞ –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ–∞–і–∞–ї–Є –≤–љ–Є–Ј, –љ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б–µ –ґ–µ –µ—Й–µ –Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–Њ–ї–њ–∞ –Ї—А–Є—З–∞–ї–∞ –≥—А–Њ–Љ—З–µ: - –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ!!! –Э–Є –Њ–і–Є–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М! –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤—Б–µ –ї—П–≥—Г—И–∞—В–∞ —Г—Б—В–∞–ї–Є –Є —Г–њ–∞–ї–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ –≤—Л—И–µ –Є –≤—Л—И–µ... –Ю–љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—Г–Љ–µ–ї –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ—Г –±–∞—И–љ–Є. –Т—Б–µ —Б—В–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –≤ —Б–µ–±–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї –≥–ї—Г—Е–Є–Љ. *** –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–∞–Љ –ї—Г—З—И–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≥–ї—Г—Е–Є–Љ–Є –Ї —З—Г–ґ–Є–Љ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞–Љ?

|

|

Category:

–Я—А–Є—В—З–Є

–Х–Ф–Х–Ґ –•–Ь–£–†–Ђ–Щ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —В—А–Њ–ї–ї–µ–є–±—Г—Б–µ –Є –і—Г–Љ–∞–µ—В: "–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ, –Њ–і–љ–∞ —В–Њ—Б–Ї–∞. –Ц–µ–љ–∞ - –≤–Њ—А—З—Г–љ—М—П,

–і–µ—В–Є - —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Л, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї - –Ј–ї—Л–і–љ—П..."

–Ч–∞ –µ–≥–Њ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Р–љ–≥–µ–ї –•—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М —Б –±–ї–Њ–Ї–љ–Њ—В–Њ–Љ –Є —А—Г—З–Ї–Њ–є. –Ч–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є –і—Г–Љ–∞–µ—В: "–Ю–і–љ–∞ —В–Њ—Б–Ї–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї - –Ј–ї—Л–і–љ—П,

–ґ–µ–љ–∞ - –≤–Њ—А—З—Г–љ—М—П, –і–µ—В–Є - —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Л... –Т—А–Њ–і–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ... –Ш –Ј–∞—З–µ–Љ —Н—В–Њ –µ–Љ—Г –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П?

–Э–Њ —А–∞–Ј –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В - –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М..."

|

–Я—А–Њ—З–ї–∞ —Б—В–∞—В—М—О –Є —З—В–Њ-—В–Њ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ ...  —В–Њ—З–љ–µ–µ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ.. —В–Њ—З–љ–µ–µ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ.. –Я—А–Њ—З—В–Є—В–µ –Є –Т—Л, –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –Т–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –і–Њ –±–Њ–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ  –Ь–љ–Њ–≥–Є–Љ, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–µ–ї –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П¬ї. –≠—В–Њ—В —В–µ—А–Љ–Є–љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –Ъ–љ–Є–≥–Є –Ы–µ–≤–Є—В. ¬Ђ–Ш –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В –Р–∞—А–Њ–љ –Њ–±–µ —А—Г–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Ј–ї–∞, –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–µ—В –љ–∞–і –љ–Є–Љ –≤—Б–µ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—П —Б—Л–љ–Њ–≤ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї–µ–≤—Л—Е –Є –≤—Б–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е –Є –≤—Б–µ –≥—А–µ—Е–Є –Є—Е, –Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В –Є—Е –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ї–Њ–Ј–ї–∞, –Є –Њ—В–Њ—И–ї–µ—В —Б –љ–∞—А–Њ—З–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—О. –Ш –њ–Њ–љ–µ—Б–µ—В –Ї–Њ–Ј–µ–ї –љ–∞ —Б–µ–±–µ –≤—Б–µ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—П –Є—Е –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О, –Є –њ—Г—Б—В–Є—В –Њ–љ –Ї–Њ–Ј–ї–∞ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—О¬ї (–Ы–µ–≤. 16:21вАУ22).  –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–µ–ї –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П¬ї –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Ї–Њ–Ј–ї–∞, ¬Ђ–Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—О¬ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–µ–ї –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П¬ї –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Ї–Њ–Ј–ї–∞, ¬Ђ–Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—О¬ї.

–Ю–±—А—П–і –Њ—В—Б—Л–ї–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Ј–ї–∞ –±—Л–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Њ –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–Є–Љ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –≥—А–µ—Е–Є –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В–і–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –Њ—В –Э–µ–≥–Њ, –љ–µ –±—Л–ї–Є ¬Ђ–Є–Ј–≥–љ–∞–љ—Л¬ї. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, —Ж–µ–ї—М—О –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Ј–ї–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є ¬Ђ–Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ¬ї –Є—Е —В—Г–і–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є вАФ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Я–Є—Б–∞–љ–Є–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–±–µ–ґ–Є—Й–µ–Љ –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤. –≠—В–Њ—В –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –≤ –Ъ–љ–Є–≥–µ –Ы–µ–≤–Є—В –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤ –љ–∞—И–µ–є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є вАФ —П –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П¬ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ, —В–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ–Є –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є —В—П–ґ–µ—Б—В—М –≤–Є–љ—Л –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є. –Ч–і–µ—Б—М-—В–Њ –Љ—Л –Є –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–µ–Љ –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П¬ї. –Т–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—П —Б–≤–Њ–Є –≥—А–µ—Е–Є –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Є–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ, –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П —Б —Б–µ–±—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Љ—Л –љ–∞–і–µ–µ–Љ—Б—П –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–Њ–є —В—П–ґ–µ—Б—В–Є –≤–Є–љ—Л. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В? –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –њ—А–Њ—Б–Є–Љ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Я—А–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ —Б—А—Л–≤–∞—О—Б—М –љ–∞ —В–µ–±–µ вАФ —Г –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї–Є–µ –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Ш–Ј–≤–Є–љ–Є –Ј–∞ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ вАФ –і–µ—В–Є —Б —Г—В—А–∞ –µ–ї–µ –њ–Њ–ї–Ј–ї–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї —А–µ–і–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М ¬Ђ–Я—А–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ —Б—А—Л–≤–∞—О—Б—М –љ–∞ —В–µ–±–µ, –Љ–љ–µ –љ–µ—В –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П¬ї, –Є–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ. –Ь—Л ¬Ђ–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ¬ї –≤–Є–љ—Г –Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ, ¬Ђ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і—Л—Е–∞–љ–Є–Є¬ї, –µ–µ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ–Љ. –Т–љ–µ—И–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ (–љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є, —Б—В—А–µ—Б—Б—Л) –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–µ—В–Є) —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ї–Њ–Ј–ї–∞–Љ–Є –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є –њ–ї–Њ—Е–Є–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ (–і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–µ–є, –љ–µ–і–Њ–Љ–Њ–≥–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –і—А.), –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П —Б–µ–±–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Н—В–Њ –ї–Є—И—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –±–Њ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–µ–є —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–Њ—П –±–Њ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –Ї –Ј–ї–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Љ–µ–љ—П —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Х—Б—В—М —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ –≤–µ—Б—В–Є —Б–µ–±—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –љ–Њ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—О —П —Б–∞–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ-—В–Њ –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞. –С–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ—Л –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П —Б –±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —Н—В–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞–Љ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –Ї–Њ–Ј–µ–ї –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П, –Є, —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –µ–≥–Њ, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ, –љ–∞–Љ —В—А–µ–±—Г—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–Ј–ї—Л –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ–±—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –і–µ–ї–∞. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –≤ –і—Г—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤—Л–±–Њ—А –Ї–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П вАУ —Н—В–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Б—П –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–µ—Б—В–Є —В—П–ґ–µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–ї–Њ—Е–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П —Н—В–Њ–≥–Њ, –Љ—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ–Љ —Б–µ–±—П. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤–Є–љ—Г, –Њ–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Њ—В—А–∞–≤–ї—П—В—М –љ–∞—Б. –Ь—Л –љ—Г–ґ–і–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –Ї–Њ–Ј–ї–∞—Е –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є (–і—А—Г–Ј—М—П, —А–Њ–і–љ—Л–µ, –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є) –Є–ї–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ вАФ –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В –ї–Є—И—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П, –Є —Н—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –љ–∞—Б —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ъ—В–Њ –Є–ї–Є —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П? –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ—В–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ы–µ–≤–Є—В–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є, –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б –≥—А–µ—Е–Њ–Љ. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –°–∞–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –∞–≥–љ—Ж–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ–Ґ–µ–ї–Њ–Љ –°–≤–Њ–Є–Љ –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б –≥—А–µ—Е–Є –љ–∞—И–Є –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В¬ї (1 –Я–µ—В. 2:24) –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ ¬Ђ–Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є¬ї (–Х–≤—А. 13:13). –Ъ–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ш–Є—Б—Г—Б –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–љ—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –±—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –љ–∞ –Э–µ–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї –С–Њ–≥, –Ю–љ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В –≥—А–µ—Е–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ–Љ –Х–Љ—Г. –° –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Љ—Л –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–≤—Л—В—А—П—Е–Є–≤–∞–µ–Љ —Б–≤–Њ–є –Љ—Г—Б–Њ—А –љ–∞ —З—Г–ґ–Њ–є –і–≤–Њ—А¬ї, –љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ –µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–±—Л—В–Є–µ. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ—Л –њ–Њ—А—Г—З–∞–µ–Љ –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –≤–Њ–ї—О, —З—В–Њ–±—Л –Ю–љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–ї –љ–∞—И–Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ, –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь—Л —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Х–Љ—Г —Б–≤–Њ–Є –≥—А–µ—Е–Є! –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Б—П —Б —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—В –љ–∞—Б –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ, —В–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г –љ–µ—Б—В–Є —Н—В–Њ –±—А–µ–Љ—П, —П —Е–Њ—З—Г, —З—В–Њ–±—Л –Ґ—Л –љ–µ—Б –µ–≥–Њ, —П –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О –µ–≥–Њ –љ–∞ –Ґ–µ–±—П¬ї. –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–Є—З—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –ї—О–±—П—Й–Є–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–∞–µ—В –љ–∞–Љ —В–∞–Ї—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї. –Э–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М —Н—В–Њ. –Т—Б–µ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ вАФ –њ—А–Є–љ—П—В—М —Н—В–Њ. –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї: –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–≤. –≠–є–і–µ–љ–∞, –Ъ—А–∞–љ–±—А—Г–Ї, –Ъ–∞–љ–∞–і–∞. –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—В–∞–ї–Є–Є –Э–∞–ї—Л—В–Є–љ–Њ–є-–Х—А–Љ–∞—И–Њ–≤–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ—А—В–∞–ї–∞ ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –Є –Љ–Є—А¬ї.

|

|

Category:

–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П

–Ь–∞—А–Є—П –У–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–∞ вАУ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В, —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤–µ–і–µ—В –≤ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ¬ї —А—Г–±—А–Є–Ї—Г ¬Ђ–Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞¬ї, –≥–і–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В —Б —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б–∞–Љ—Л–µ –Њ—Б—В—А—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П вАУ –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ. ¬Ђ–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –Ь–∞—А–Є—П. –Т —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Ю–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –±–µ–Ј –ї—О–±–≤–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ј–≤–µ—А—П. –•–Њ—З—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –ї—О–±–Њ–≤—М —Г–±–Є–≤–∞—О—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ вАУ —Е–Є—Й–љ–Є—Ж–∞, –Є –µ–µ –і–Њ–±—Л—З–∞ вАУ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞. –ѓ –љ–µ –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–Ї вАУ —Н—В–Є –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞. –ѓ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Њ —В–µ—Е –і—Г—А–Њ—З–Ї–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –љ–∞—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Б—М –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Ж–µ–њ—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і—Ж–µ–њ–Є—В—М –Є —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є.

–І—В–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ вАУ –Њ–ї—Г—Е, –Є –µ—Б–ї–Є —В—Л –љ–∞—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞ –љ—Г–ґ–љ—Л–µ –Ї–ї–∞–≤–Є—И–Є –µ–≥–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–љ-—В–∞–Ї–Є –±—Г–і–µ—В —В–µ–±—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є —Г–±–ї–∞–ґ–∞—В—М. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? ¬Ђ–Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–∞¬ї. –≠—В–Є—Е –љ–∞–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—Г—И–µ–Ї –ґ–∞–ї–Ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ —П –љ–µ –Њ –љ–Є—Е. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–µ, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤—Г, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —Б—В–∞–ї–Њ –љ–Њ—А–Љ–Њ–є. –Ґ–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ, –°–Ь–Ш –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В —Б–∞–Љ—Л—Е —Г–і–∞—З–ї–Є–≤—Л—Е –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—Ж –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –і–ї—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П. –Ч–∞–є–і–Є—В–µ –љ–∞ —Б–∞–є—В—Л –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤ вАУ –љ–µ –њ–Њ—А–љ–Њ—Б–∞–є—В—Л, –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—А–љ–Њ—Б–∞–є—В–Њ–≤ –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М! –Ґ—Г—В —Е–Њ—В—П –±—Л –≤—Б–µ —П—Б–љ–Њ. –Ч–∞–є–і–Є—В–µ –љ–∞ —Б–∞–є—В—Л –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–µ, –љ–Њ —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –±–∞—А—М–µ—А–Њ–≤! –° –њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ –±–µ—Б—Б—В—Л–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–љ–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В, —З—В–Њ –≤–њ—А–∞–≤–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В —Г—Б–ї—Г–≥! –Я—А–Є—З–µ–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В. –Ш–і–µ—В, –љ–µ—В, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–Њ–є–љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤ вАУ –Є–і–µ—В —В–Њ—А–≥. –Р –≥–і–µ —В–Њ—А–≥, —В–∞–Љ –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л—Е –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤. –Ш —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—П, –Є –ґ—Г–ї—М–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ вАУ –Ї—Г–і–∞ –ґ –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ? –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –љ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –і–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є.

–•–Њ—З–µ—И—М –≤—В—О—Е–∞—В—М —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А–µ—Ж вАУ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є –њ—А–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М! –Т–Њ—В –Є –Љ–Њ—П –≤—В–Њ—А–∞—П –ґ–µ–љ–∞, –љ–µ—В, –љ–µ —Г—Б—В—Л–і–Є–≤—И–Є—Б—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞, –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М, —Г–Љ–Њ–ї—П–ї–∞ –Љ–µ–љ—П: ¬Ђ–£—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—П, –і–∞–≤–∞–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –µ—Б—В—М! –ѓ –ї—О–±–ї—О –≤–∞—Б –Њ–±–Њ–Є—Е!¬ї –Ь–∞—А–Є—П, –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —П –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М, –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М, –Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Р–ї—М–Ї–Є–љ–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М, –Љ—Л –±—Л –±—Л–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М, –≤ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –Њ–±—Й–∞–≥–µ вАУ –і–µ–≤—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Б—З–∞—Б—В—М—П –љ–∞ –і–≤–Њ–Є—Е, –≥–і–µ –≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Ї—Г —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –њ–Њ –Ї–≤–∞–љ—В–Њ–≤–Њ–є —Д–Є–Ј–Є–Ї–µ –≤–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –Р–ї—М–Ї–Є–љ—Л —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є вАУ –Њ–љ–∞ —Г—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ –°—В—А–Њ–≥–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ—З–Ї–∞, –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М —Б –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–Њ—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —П –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Њ–љ –Ј–∞ —В–µ–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –Љ–µ–љ—П –ґ–і—Г—В –і–≤–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ вАУ –Р–ї—М–Ї–∞ –Є –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ–∞—П –Р–љ–µ—З–Ї–∞. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В, –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –љ–∞ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ —Б–µ–Љ—М—О –љ–µ –њ—А–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є—И—М. –Ъ–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –±—Л–ї вАУ –Є —З–µ–ї–љ–Њ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Є–ї, –Є –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ –Ј–∞ –њ—А–Є–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї, —Б—Г–Љ–µ–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –±–Є–Ј–љ–µ—Б вАУ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–∞–Љ–Є, –Є –і–∞–ґ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Ї—Г–њ–Є—В—М –љ–∞—И –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –љ–∞—И—Г –њ–µ—А–≤—Г—О –і–≤—Г—И–Ї—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—И–ї–∞ –±–µ–і–∞ вАУ —Г –Р–ї—М–Ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —А–∞–Ї. –Ь—Л –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О, –Љ—Л —Е–≤–∞—В–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –ї—О–±—Г—О –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г: —А–µ–і–Ї–Є–µ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є, —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—П, —Е–Є–Љ–Є—ПвА¶ –Р–ї—П —В–∞—П–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –µ–µ –љ–µ —Б–њ–∞—Б—В–Є, —П –Ј–∞–±—А–∞–ї –ґ–µ–љ—Г –і–Њ–Љ–Њ–є вАУ –љ–∞—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И—Г—О—Б—П, —Б—В–∞–≤—И—Г—О –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ–є, вАУ —Г–Љ–Є—А–∞—В—М –љ–∞–і–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ю–љ–∞ –Є —Г–Љ–µ—А–ї–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е, —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–≤ –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–Њ–≤–Њ–є –Ј–Є–Љ—Л: –Р–ї—М–Ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–∞ –Ј–Є–Љ—Г, —Г–Љ–µ–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –≤ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ –µ–µ —З–Є—Б—В–Њ—В—Г, –Є –µ–µ –ї—Г—З—И–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М ¬Ђ–Я–µ—А–≤—Л–є —Б–љ–µ–≥¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –Р–ї–Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–∞–њ–Ї–∞ –µ–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤, –Є –Љ—Л —Б –Р–љ—М–Ї–Њ–є, –Њ—Б–Є—А–Њ—В–µ–≤—И–Є–µ. –Ь–∞—А–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –ґ–µ–љ—Л, —П —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤–Є–і–µ—В—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Ч–љ–∞—О, –љ–µ –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–є–Љ—Г—В, –љ–Њ –≤–µ–і—М –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М вАУ —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞, –∞ –≤–Њ—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –µ–µ вАУ –љ–µ—В, —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ —В–∞–Ї? –Ф–ї—П –Р–љ–Є —П —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –±—Л—В—М –Є –Ј–∞ –њ–∞–њ—Г, –Є –Ј–∞ –Љ–∞–Љ—Г: —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П —И–Є—В—М –љ–∞—А—П–і—Л –Ї —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї —Г—А–Њ–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –µ–µ. –Ґ–∞–љ—П –њ—А–Є—И–ї–∞ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Ъ–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–Љ–љ—О –µ–µ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О, –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Г—О вАУ –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ –Ї—А–µ–њ–і–µ—И–Є–љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–µ –Є –±–µ–ї—Л—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –±–Њ—Б–Њ–љ–Њ–ґ–Ї–∞—Е. –С—Л–ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є –µ–µ –∞–њ–ї–Њ–Љ–±–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ —И–Є—А–њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–њ–µ–µ—З–љ–Њ–є –±–Є–ґ—Г—В–µ—А–Є–µ–є. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–ґ–∞—В—М –Ї —Б–µ–±–µ —Н—В—Г –µ—А—И–Є—Б—В—Г—О –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї—Г, —З—В–Њ-—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –ѓ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ—Г –Ґ–∞–љ—О –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ї—Г–њ–Є–≤ –Ґ–∞–љ–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ, –і–∞–ґ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–Њ–Љ. –Ъ —Б–≤–∞–і—М–±–µ, –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї вАУ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Љ–µ—А –Ґ–∞–љ–Є–љ –і–∞–ї—М–љ–Є–є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –µ–є –љ–∞ –†—Г–±–ї–µ–≤–Ї–µ —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї вАУ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –і–Њ–Љ. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≤—Б–µ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М. –Ш–Љ –ґ–µ –≤—Б–µ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ —И–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —П –Љ–µ—З—В–∞–ї –Њ–± –Њ–±—Й–µ–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ, —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Ґ–∞–љ—О, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Ї–∞, –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Б—З–∞—Б—В—М—О –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Ь—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Ј–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Љ–Є—А—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ —П –љ–∞—З–∞–ї —Б—В—А–Њ–Є—В—М –љ–∞—И –і–Њ–Љ, –і—Г–Љ–∞–ї вАУ –≤–Њ—В –Њ–љ, –Љ–Њ–є –Њ–њ–ї–Њ—В. –Ь–Њ—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –≥–і–µ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б—В–∞—А–Њ—Б—В—М, —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —Б—В—Л–і–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і–µ—В—П–Љ. –ѓ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї —Н—Б–Ї–Є–Ј—Л, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ–љ–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є –Љ–µ–±–µ–ї—М: –≤–Њ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Ї—Г—Е–љ—П, –∞ —В–∞–Ї–Њ–є –±—Г–і–µ—В —Б–њ–∞–ї—М–љ—П, –Є –ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Г –і–ї—П –њ–∞—А–Ї–µ—В–∞ –Љ–љ–µ –≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –Р –Ї–∞–Ї –ґ–µ, —П —Е–Њ—В–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –≤ –і–Њ–Љ–µ –ґ–Є–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–ї, –∞ –С–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ вАУ –≤ –љ–µ–є —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є—В–Њ–љ—Ж–Є–і–Њ–≤ вАУ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є: –≥—А–∞—Д –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤, –≤—Л–±—А–∞–≤ –µ–µ –і–ї—П –Ю—Б—В–∞–љ–Ї–Є–љ–Њ, –љ–µ–±–Њ—Б—М, –љ–µ –і—Г—А–∞–Ї –±—Л–ївА¶ –Ь–∞—А–Є—П, –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–Є –±—Л–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–∞, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—И—М —Б—А–∞–Ј—Г. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А—П—З—Г—В –µ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Ј–∞ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Г—О –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є –ї–∞—Б–Ї—Г, —В—Л —Г–ґ–µ —З—Г–µ—И—М вАУ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї. –Ґ—Л –µ—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М —В–Њ—З–љ–Њ, —В—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–Њ —В—Л—Б—П—З–Є —В–Њ–љ–Ї–Є—Е –љ—О–∞–љ—Б–Њ–≤ –Ї—А–Є—З–∞—В —В–µ–±–µ вАУ –±—Л–ї–Њ! –Ш —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Љ–Є—А –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ –і–ї—П —В–µ–±—П —П–і–Њ–Љ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –љ–Њ—З–∞–Љ–Є, –Њ—В–Љ–∞—В—Л–≤–∞—П –љ–∞–Ј–∞–і –ї–µ–љ—В—Г –љ–∞—И–µ–є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б –Ґ–∞–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —П –і–∞–ґ–µ –љ–∞—И–µ–ї —В–Њ—З–Ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ —А–µ—И–µ–љ–Њ. –Х—Й–µ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–∞, –љ–Њ —В–µ–±—П —Г–ґ–µ –љ–µ –±–µ—А—Г—В –≤ —А–∞—Б—З–µ—В. –Т—Б–µ, —В—Л —Б–≤–Њ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–ї. –£–≤–µ—А–µ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ґ–∞–љ—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —А–µ—И–Є–ї–∞ –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О вАУ –њ—Г—Б—В—П–Ї, –њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–∞, —Г–±—А–∞—В—М —Б—В–∞—А—Л–є —И—А–∞–Љ —Б –ґ–Є–≤–Њ—В–∞, –≤ –µ–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –Ї—Г–і—А—П–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ґ–і–µ—В –Є –Є—Й–µ—В –ї—О–±–≤–Є, –Њ–љ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—О–±–Є—В—М –Љ–Њ–≥—Г—В –Є —Б–Њ —И—А–∞–Љ–Њ–Љ. –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –і–∞ —З—В–Њ –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є —Б—В–∞—А—Л–є —И—А–∞–Љ?!! –Т–µ–і—М –ї—О–±–Є–ї –ґ–µ —П –Р–ї—М–Ї—Г вАУ –Є –±–µ–Ј –≤–Њ–ї–Њ—Б –њ–Њ—Б–ї–µ —Е–Є–Љ–Є–Є, –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Е–Є—А—Г—А–≥–∞–Љ–Є-–Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —А–µ—И–Є–ї–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г, –Њ–љ–∞ —З–µ—В–Ї–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ–є –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–є –≤–Є–і. –ѓ –±—Л–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Н—В–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–Є, —П –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –Ј–∞—З–µ–Љ? –Э–Њ –Ґ–∞–љ—П —Г–њ–µ—А–ї–∞—Б—М, –Є —П –і–∞–ї –і–µ–љ—М–≥–Є: —Е–Њ—З–µ—И—М вАУ –і–µ–ї–∞–є. –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≥—А—Г–і—М. –Ь–∞—А–Є—П, –Љ–љ–µ —В–Њ—И–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞. –Ъ–∞–Ї —П –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—О—В, –Ї–∞–Ї –Ґ–∞–љ—П –ї–≥–∞–ї–∞, —З—В–Њ –ї—О–±–Є—В –Љ–µ–љ—П, –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В. –ѓ —Е–Њ—В–µ–ї –µ–є –≤–µ—А–Є—В—М, —П –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї —Б–µ–±–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і—Г–Љ–∞—В—М, —П —Б —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–∞–љ—М—П–Ї–∞ –і–Њ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї –љ–∞—И –і–Њ–Љ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ –±—А–Њ—Б–∞–ї, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П –ї–ґ–Є, –Є –≤—Л—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–ї –µ–µвА¶ –Т—Л—Б–ї–µ–і–Є–ї. –Я—А–∞–≤–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є—П. –Э–Њ —З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥ —Б–і–µ–ї–∞—В—М вАУ —А–Њ—Б –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Ї–∞, —Г –Р–љ–µ—З–Ї–Є –±—Л–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, —П –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї–Њ—Б—М. –ѓ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ґ–∞–љ–µ –Є –µ–µ —Е–Є—А—Г—А–≥—Г (—Н—В–Њ –±—Л–ї –µ–µ —Е–Є—А—Г—А–≥-–њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї, –Є –і–ї—П –≤—Б—В—А–µ—З —Б –љ–Є–Љ –Ґ–∞–љ—П —Б–љ—П–ї–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г), —З—В–Њ —Б–Ї—А—Г—З—Г —Б–µ–±—П –Є –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞—О—Б—М –њ–Њ–љ—П—В—М –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М. –І—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –≤—Б–µ –ї–Њ–Љ–∞—В—М вАУ —Е–Њ—В—П –±—Л —А–∞–і–Є –і–µ—В–µ–є: —Г —Н—В–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А—М–Ї–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —В—А–µ—В–Є–євА¶ –ѓ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї вАУ —Е–Є—А—Г—А–≥ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –Ґ–∞–љ—П –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–∞, —З—В–Њ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞. –Ь—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–∞—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –њ–∞—А–Ї–µ—В–Є–љ—Г –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є вАУ —А–µ–±—П—В–∞ —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї–∞. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–Њ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–µ –±–µ—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Љ–µ–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Б–µ –њ–Њ–љ—П–ї, –±—Л–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Є–≥ –Ґ–∞–љ—П –Є –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї–∞: ¬Ђ–£—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—П! –Т—Б–µ –±—Г–і–µ—В –Ї–∞–Ї —А–∞–љ—М—И–µ! –Ь—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –µ—Б—В—М! –ѓ –ї—О–±–ї—О –≤–∞—Б –Њ–±–Њ–Є—Е! –Ъ–∞–Ї –Љ—Г–ґ —В—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–µ—И—М!¬ї –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ —П –Є —Г—И–µ–ї вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –≤—Л—И–µ–ї. –Ш –≤—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –њ—А–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї: —Е–Є—А—Г—А–≥ –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ –≤—К–µ—Е–∞–ї –≤ –Љ–Њ–є –і–Њ–Љ, –Є –і–∞–ґ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї –і–ї—П —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Љ–Њ—В—А–Є–љ—Л —Б—В–Њ–ї—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є —З–µ—Б—В–љ–Њ, –Љ–µ–љ—П –љ–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і–Љ—Л–≤–∞–ї–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ–∞—А–Њ—З–Ї–µ –≤–µ—Б–µ–ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–Њ —П —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Є, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г —Б–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –ї–µ–≥—З–µ. –Ц–µ–љ–∞ —Е–Є—А—Г—А–≥–∞ вАУ –Љ—Л —Б –љ–µ–є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М вАУ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –µ–є –ї—Г—З—И–µ –±–Є—В—М—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞ –і–≤—Г—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е, —З–µ–Љ, –ґ–Є–≤—П —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ, —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ, –њ—А—П—З–∞ –≤ —В—А—Г—Б–∞—Е –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Є–Ї, –±–µ–ґ–Є—В –≤ –≤–∞–љ–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Њ—В—В—Г–і–∞ —Н—Б—Н–Љ—Н—Б–Ї–ЄвА¶ –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –ї–Њ–ґ—М —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤—А–µ—В. –Ц–µ–љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ—О –љ–µ–≤–µ—А–љ—Г—О –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ вАУ –і–Њ–Љ, –Љ–∞—И–Є–љ–∞, –≥–∞—А–∞–ґ. –Ь–љ–µ –≤—Л–і–∞—О—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, –∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –љ–µ –≤—Л–і–∞—В—М. –Э–Њ —П —В–µ—А–њ–ї—О вАУ —А–∞–і–Є –Ь–∞–Ї—Б–∞, —П –Њ—З–µ–љ—М —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л–є. –Э–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б—Л–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–∞–Љ–∞ –Њ—Б–µ–љ—М—О —Б–љ–Њ–≤–∞ –ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О: –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ—Г–ґ–і–∞ –≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Њ–і–∞–ґ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –ї—О–±–≤–Є –±—Г–і–µ—В –Њ–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Е–Є—А—Г—А–≥—Г?¬ї –Ґ–Є–Љ—Г—А –Ф.  –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –Ґ–Є–Љ—Г—А! –Ґ–Є–Љ—Г—А, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –ї—О–±–Њ–≤—М вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є –љ–µ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–∞ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤. –С–Њ–ґ–Є–є –і–∞—А, –і–∞–љ–љ—Л–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ. –І—Г–≤—Б—В–≤–Њ –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–µ–µ –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –љ—А–∞–≤–Њ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г –ї—О–±–≤–Є –µ—Б—В—М –Њ—З–µ–љ—М —З–µ—В–Ї–Є–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є. –Ю–љ–Є –і–∞–љ—Л –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–± –Љ—Л –љ–µ –њ—Г—В–∞–ї–Є –µ–µ —Б –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є–ї–Є, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —Б –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–µ–є, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ, –≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є —Б—В—А–∞—Б—В—М—О. –Ч–і–µ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–≤. –Ш–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Н—А–Ј–∞—Ж–µ–Љ –ї—О–±–≤–Є, –Ї–∞–Ї —Н–≥–Њ–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –Ш–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞ —З–Є—Б—В—Г—О –Љ–Њ–љ–µ—В—Г —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –≤–µ—А–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, —Б–µ–є—З–∞—Б —Н—В–Њ –Љ–Њ–і–љ–Њ. –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –Ґ–Є–Љ—Г—А! –Ґ–Є–Љ—Г—А, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –ї—О–±–Њ–≤—М вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є –љ–µ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–∞ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤. –С–Њ–ґ–Є–є –і–∞—А, –і–∞–љ–љ—Л–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ. –І—Г–≤—Б—В–≤–Њ –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–µ–µ –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –љ—А–∞–≤–Њ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г –ї—О–±–≤–Є –µ—Б—В—М –Њ—З–µ–љ—М —З–µ—В–Ї–Є–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є. –Ю–љ–Є –і–∞–љ—Л –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–± –Љ—Л –љ–µ –њ—Г—В–∞–ї–Є –µ–µ —Б –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є–ї–Є, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —Б –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–µ–є, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ, –≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є —Б—В—А–∞—Б—В—М—О. –Ч–і–µ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–≤. –Ш–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Н—А–Ј–∞—Ж–µ–Љ –ї—О–±–≤–Є, –Ї–∞–Ї —Н–≥–Њ–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –Ш–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞ —З–Є—Б—В—Г—О –Љ–Њ–љ–µ—В—Г —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –≤–µ—А–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, —Б–µ–є—З–∞—Б —Н—В–Њ –Љ–Њ–і–љ–Њ.

–Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –µ—Й–µ –і–≤–µ —В—Л—Б—П—З–Є –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–∞–≤–µ–ї –і–∞–ї —З–µ—В–Ї–Є–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є –ї—О–±–≤–Є. –Т ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –Ї –Ъ–Њ—А–Є–љ—Д—П–љ–∞–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞¬ї, –≤ –≥–ї–∞–≤–µ 13, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ–≥–Є–Љ–љ–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є¬ї, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М: ¬Ђ–Ы—О–±–Њ–≤—М –і–Њ–ї–≥–Њ—В–µ—А–њ–Є—В, –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і—Б—В–≤—Г–µ—В, –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –Ј–∞–≤–Є–і—Г–µ—В, –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П, –љ–µ –≥–Њ—А–і–Є—В—Б—П, –љ–µ –±–µ—Б—З–Є–љ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–µ –Є—Й–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –љ–µ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є—В –Ј–ї–∞, –љ–µ —А–∞–і—Г–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–µ, –∞ —Б–Њ—А–∞–і—Г–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–µ; –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В, –≤—Б–µ–Љ—Г –≤–µ—А–Є—В, –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В. –Ы—О–±–Њ–≤—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В¬ї (1 –Ъ–Њ—А. 13. 4вАУ8). –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≤–µ—А–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Б —Н—В–Є–Љ–Є –≤–µ—З–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є. http://www.pravmir.ru/zhenshhina-kak-xishhnik/

|

–Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–Р–†–Ъ–°) –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е –Ј–і—А–∞–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–∞–±–Њ—А—В–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Є, –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–≤ –Ј–∞ –љ–Є—Е –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ ¬Ђ–Я–Њ–і–∞—А–Є –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–Р–†–Ъ–°) –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е –Ј–і—А–∞–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–∞–±–Њ—А—В–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Є, –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–≤ –Ј–∞ –љ–Є—Е –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ ¬Ђ–Я–Њ–і–∞—А–Є –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, —Б—Г—В—М –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Њ–Ї –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –љ–Є–ґ–µ: –У–ї–∞–≤–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –њ–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Ю–ї—М–≥–∞ –С–Њ—А–Ј–Њ–≤–∞ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—Е –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ¬ї –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞ –∞–±–Њ—А—В–Њ–Љ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–Њ–є—В–Є –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –љ–µ–і–µ–ї—П, –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В —Б–∞–є—В –Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ–Є—П.ru. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –С–Њ—А–Ј–Њ–≤–Њ–є, –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ–љ–µ–і–µ–ї–Є —В–Є—И–Є–љ—Л¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л—Е –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Ь–Є–љ–Ј–і—А–∞–≤—Б–Њ—Ж—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–µ–њ—Г—В–∞—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞, —З—В–Њ –∞–±–Њ—А—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П¬ї –љ–∞ –∞–±–Њ—А—В. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є –Ю–ї—М–≥–Є –С–Њ—А–Ј–Њ–≤–Њ–є –±—Л–ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –њ—А–µ—Б—Б-—Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л –і—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Т –љ–µ–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ–і–µ–ї—П —В–Є—И–Є–љ—Л (–љ–∞ –Њ–±–і—Г–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П) –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ, –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Ј–∞ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї–µ –і–Њ 11 –љ–µ–і–µ–ї—М. –Я—А–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ 11 –љ–µ–і–µ–ї—М ¬Ђ–≤—А–µ–Љ—П —В–Є—И–Є–љ—Л¬ї –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –і–Њ 48 —З–∞—Б–Њ–≤. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ 12 –љ–µ–і–µ–ї–Є –Є –і–Њ 22 –љ–µ–і–µ–ї–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞–±–Њ—А—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ. –Э–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є —З–µ—В—Л—А–µ: –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є–Ј–љ–∞—Б–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є I-II –≥—А—Г–њ–њ—Л —Г –Љ—Г–ґ–∞ –Є–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В—М –Љ—Г–ґ–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ (–Є–ї–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ) —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞ 3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П —Б –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –У–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Є–Ј —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –і–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П: –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і —Б—В—А–∞–ґ—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –Љ—Г–ґ–∞ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. ¬Ђ–Ь—Л —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П¬ї, вАФ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –У–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ю–ї—М–≥–∞ –С–Њ—А–Ј–Њ–≤–∞ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ –≤ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–∞—Е –Ь–Є–љ–Ј–і—А–∞–≤—Б–Њ—Ж—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞ –Њ–± –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є–Є —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Є–ї–Є —Б–Њ—Ж—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–∞ –∞–±–Њ—А—В–Њ–Љ –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ 12 –љ–µ–і–µ–ї—М: ¬Ђ–° –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є –±—Г–і—Г—В –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л-–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–∞—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–∞—О—В—Б—П (–∞ –≤ —А—П–і–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–§ —Г–ґ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ—Л –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л) —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Л –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ-–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –С–Њ—А–Ј–Њ–≤–Њ–є, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Њ —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–µ, –Ї—Г–і–∞ –±—Г–і–µ—В –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ –Ј–∞–њ—А–µ—В —А–µ–Ї–ї–∞–Љ—Л –∞–±–Њ—А—В–Њ–≤ –≤ –ї—О–±–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ. ¬Ђ–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –∞–±–Њ—А—В–Њ–≤, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –±—Г–і—Г—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л¬ї, вАФ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–∞ –і—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 2011 –≥–Њ–і–∞ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г —Б—В—А–∞–љ—Л ¬Ђ–Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Њ —Б–µ–Љ—М–µ –Є –і–µ—В—Б—В–≤–µ¬ї, –≤ –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –∞–±–Њ—А—В–∞–Љ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –°–Є–љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ы–µ–≥–Њ–є–і—Л, –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М –Ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞–Љ. ¬Ђ–Ь—Л –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г –Ј–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В—М –Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П¬ї, вАФ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ы–µ–≥–Њ–є–і–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –Р—А–Ї–∞–і–Є—П –Ф–≤–Њ—А–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ —З–Є—Б–ї–µ —Б—В—А–∞–љ-–ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –∞–±–Њ—А—В–Њ–≤. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ь–Є–љ–Ј–і—А–∞–≤—Б–Њ—Ж—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Ј–∞ 2010 –≥–Њ–і –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 1 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ 54 —В—Л—Б—П—З –∞–±–Њ—А—В–Њ–≤. –Я–Њ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–Љ—Г —З–Є—Б–ї—Г –∞–±–Њ—А—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ–±–≥–Њ–љ—П–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ъ–Є—В–∞–є —Б 13 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞–Љ–Є –∞–±–Њ—А—В–Њ–≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ. –Т—В–Њ—А–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–Ю–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—Е –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ¬ї –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –љ–∞ —Б–µ–љ—В—П–±—А—М —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞.

|

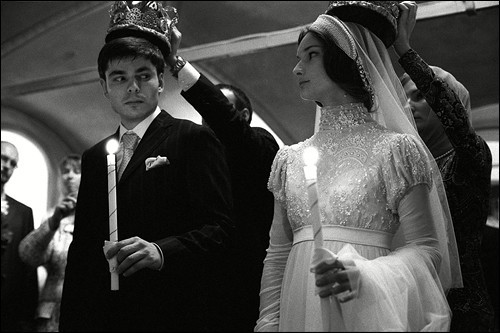

–Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Њ—В—Ж–Њ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Г —О–љ–Њ—И–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є —Г–є—В–Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —В–Њ –≤ –µ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—В –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ –≤—Л–±–Њ—А–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Ш –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —В—Л —Г–ґ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї, —З—В–Њ —В–≤–Њ—С –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б–µ–Љ—М—О –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–µ –і–ї—П —В–µ–±—П, —Б–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –і–љ–Є –Є –≥–Њ–і—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—ПвА¶ –Ш —В—Л –≤ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –љ–µ –Њ—И–Є–±—Б—П –ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П—Е, —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—П—Б—М, –±–Њ—П—Б—М ¬Ђ–љ–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М¬ї —Б–≤–Њ—О –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –ї—О–±–Њ–≤—М, –њ–µ—А–µ–њ—Г—В–∞—В—М –µ—С —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Љ–Є–Љ–Њ–ї—С—В–љ—Л–Љ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–ЉвА¶

–§–Њ—В–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ь–∞—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞