|

Category:

–Љ–Њ–љ–∞—В—Л—А–Є

–Э–Њ–≤—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –І–µ—В—Л—А–µ –Э–Њ–≤—Л—Е –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–∞. –Ґ—А–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –±—Л–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ –µ—Й—С –≤ XIX –≤–µ–Ї–µ –љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–µ, –≤ –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ –Є –љ–∞ –Р–ї—В–∞–µ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–µ (—В–Њ—З–љ–µ–µ вАФ –љ–∞ –Њ. –Х–ї–Њ–≤—Л–є –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї—С–Ї—Г –Њ—В –Ъ–∞–і—М—П–Ї–∞) –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –≤ –ї–Њ–љ–µ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –І–µ—В–≤—С—А—В—Л–є вАФ –і–∞–ї –њ—А–Є—О—В –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ —В—П–ґ—С–ї—Л–µ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –≥–Њ–і—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—П –Њ–±—А–µ–ї–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М, —Б—В–∞—А—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є. –Ш —Н—В–Њ —Б–њ–∞—Б–ї–Њ –µ–≥–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є —Б —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ, –Я—О—Е—В–Є—Ж–∞ –Є –Я–µ—З–µ—А—Л –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–ї–Є —В–µ–Љ–Є –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –љ–Є—В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ –њ—А–µ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є... –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ј–Є–Љ–Њ–є 1939вАУ1940 –≥–≥. –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –С—Л–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—О –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є: –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ы–Є–љ—В—Г–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є–є. –°–∞–Љ–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј –°–Њ—А—В–∞–≤–∞–ї—Г. –Ш–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ вАФ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –њ–Њ –ї—М–і—Г –Ы–∞–і–Њ–≥–Є, –љ–∞ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–∞—Е. –Т—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≤—Б–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є, –Є–Ї–Њ–љ—Л, –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П, –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Г—О —Г—В–≤–∞—А—М. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ 205 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –≤–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –±—А–∞—В–Є—П –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е, —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–∞ –Ъ–∞–љ–љ–Њ–Ї–Њ—Б–Ї–Є. –Т –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А—Г—О —А—Г–Ї—Г —Б–Ї–Њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—В–∞—А—Ж—Л –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О; —Г–Љ–µ—А–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–Њ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ–±—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Э–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Ъ–∞–ї–ї–Є–Њ –±—Л–ї —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –Я—А–Є–ї–∞–і–Њ–ґ—М—П, –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Є –µ–Љ—Г —З—Г–ґ–і—Л. –°—А–µ–і–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ѓ–Њ—П—А–≤–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Л –•–µ–є–љ—П–≤–µ—Б–Є —Г—Б–∞–і—М–±–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Ѓ—А—М—С –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –°–∞–∞—Б—В–∞–Љ–Њ–є–љ–µ–љ–∞. –І–µ–Љ-—В–Њ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ —Б—В–∞—А—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ. –Ф–∞ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Г —Г—Б–∞–і—М–±—Л –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ: –Я–∞–њ–Є–љ–љ–Є–µ–Љ–Є, –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ вАШ–Я–Њ–њ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ—Л—БвАЩ. –Р —В—Г—В –µ—Й—С –љ–∞ —З–µ—А–і–∞–Ї–µ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –љ–∞—И–ї–Є –љ–µ–≤–µ—Б—В—М –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–≤—И—Г—О—Б—П –Є–Ї–Њ–љ—Г —Б–≤–≤. –°–µ—А–≥–Є—П –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М—Б—П –≤ –ї—О—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ? –≠—В–Њ –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±—А–∞—В–Є—П –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ, –≤ 1940, –Њ–±—Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Є –њ–µ—А–≤—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –і–≤–∞ —Б—В–∞—А—Л—Е —Б–∞—А–∞—П.

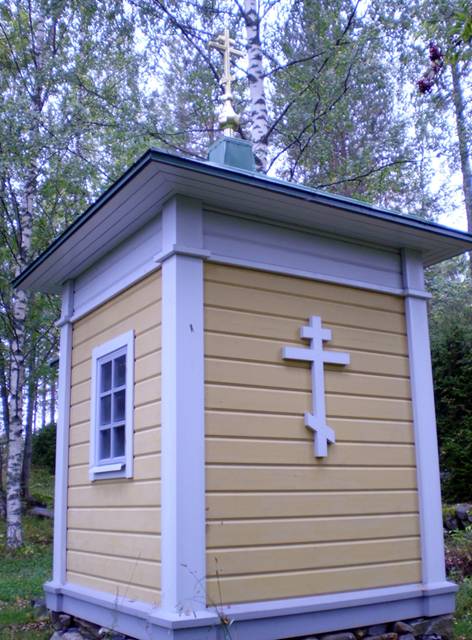

–Т–Њ—А–Њ—В–∞ —Г—Б–∞–і—М–±—Л –°–∞–∞—Б—В–∞–Љ–Њ–є–љ–µ–љ–∞ вАФ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –°–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –°—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Г–Ї—А–∞—И–∞—О—Й–∞—П –Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–≤–µ—А–∞ –њ—А–Њ–њ–Є–ї—М–љ–∞—П —А–µ–Ј—М–±–∞ —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ (—Б–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –Ї—А—Г–≥) –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ (–Ї—А–µ—Б—В)

–£—Б–∞–і—М–±–∞ –Ѓ—А—М—С –°–∞–∞—Б—В–∞–Љ–Њ–є–љ–µ–љ–∞. –°–µ–є—З–∞—Б –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П

–°—В–∞—А–∞—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ–∞—П –Є–Ј –і–≤—Г—Е —Б–∞—А–∞–µ–≤

–°—В–∞—А–∞—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П –Ј–≤–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞

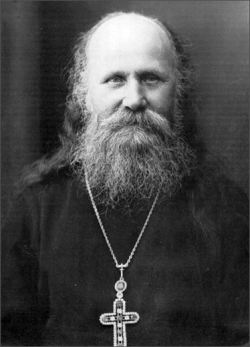

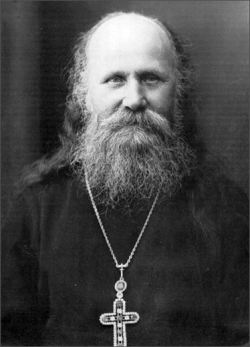

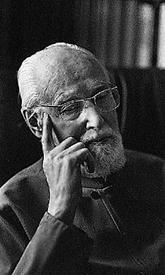

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –∞–Љ–±–∞—А –Т–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—О —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є–≥—Г–Љ–µ–љ –•–∞—А–Є—В–Њ–љ (–Ф—Г–љ–∞–µ–≤) (1872вАУ1947). –Ѓ–љ–Њ—И–∞, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, —Б—В–∞–ї —В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–µ –µ—Й—С –≤ 1894. –Я–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ –≤ 1905, –Њ–љ —Г–ґ–µ –≤ 1908 —Б—В–∞–ї —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, —В.–µ. –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –Ј–∞ –≤—Б—С –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ. –Т 1910 –≥–Њ–і—Г –Њ—В–µ—Ж –•–∞—А–Є—В–Њ–љ –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤–Њ –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, –∞ –≤ 1933 –Є–Ј–±—А–∞–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Ш–≥—Г–Љ–µ–љ –•–∞—А–Є—В–Њ–љ –±—Л–ї –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–Њ–є —Г—З–µ–љ–Є—О –Њ–± –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є–ї–Є ¬Ђ—Г–Љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–∞–љ–Є–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞—С—В—Б—П –Є –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є.

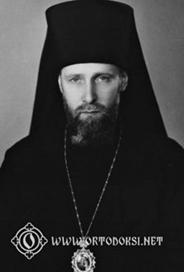

–Ш–≥—Г–Љ–µ–љ –•–∞—А–Є—В–Њ–љ (–Ф—Г–љ–∞–µ–≤) –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Т–Њ–є–љ—Л-–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Я—А–Є–ї–∞–і–Њ–ґ—М–µ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ –∞—А—Е–Є–њ–µ–ї–∞–≥. –Э–Њ –њ—А–Є–ґ–Є—В—М—Б—П —В–∞–Љ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є. –Т–Њ—В –Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ —Г–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–µ. –Т 1943 –≥. –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –Є–Ј –Я–µ—З–µ–љ–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б–≤. –Ґ—А–Є—Д–Њ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–∞ –Љ–Њ—А—П —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Э–Є–Ї–µ–ї–µ–≤—Л—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ вАФ –њ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–µ–є –Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г вАФ –Я–µ—З–µ–љ–≥—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ –Њ—В–Њ—И—С–ї –Ї –°–°–°–†. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –±—А–∞—В–Є—П —Б –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Ж–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≤–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є, –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –≤—Л–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї—С–Ї—Г, –≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –°–∞–≤–Њ —Г—Б–∞–і—М–±–µ –•–Є–µ–Ї–Ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1950-—Л—Е –≥–≥. –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Л —Б –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Ж–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤–і–µ–≤—П—В–µ—А–Њ–ЉвА¶ –Ш –≤–Њ—В –≤ 1956 –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–Ј –Ї–Њ–љ–µ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б—В–∞–ї–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–Њ –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –ї—О—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –і–µ–ї–Њ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –Њ–љ –ґ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ—В–µ—Ж –°–Є–Љ—Д–Њ—А–Є–∞–љ (1892вАУ1981).

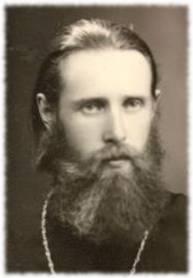

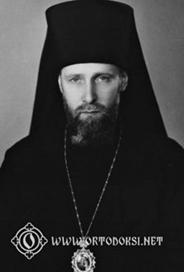

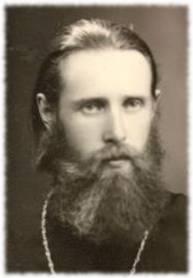

–Р—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –°–Є–Љ—Д–Њ—А–Є–∞–љ –Ы–Є—И—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 60-—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Д–Є–љ–љ–Њ–≤. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Г –љ–∞ —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥. –І–Є—Б–ї–Њ –±—А–∞—В–Є–Є —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ 10 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є–Ј –Љ–Њ–љ–∞—Е–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П вАФ –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –Є–Ј –Я–µ—З–µ–љ–≥–Є –Њ—В–µ—Ж –Р–Ї–∞–Ї–Є–є —Г–Љ–µ—А –≤ 1984 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ–љ –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В–∞—А—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ–є –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є–Є. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–Њ 110 –ї–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Њ–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞—Е –Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—О—Е–∞. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–≤—И–Є–є –§–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ 1960 –≥. –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–∞–≤–µ–ї. –Ю–љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ 1914 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –У—Г—Б–µ–≤–∞. –Т 1919 –≥. —Б–µ–Љ—М—П –Ѓ—А—Л –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥, –Є –Њ–љ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ѓ—А—М—С –Ю–ї–Љ–∞—А–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Ѓ—А—Л, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–є, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є. –Ѓ—А–Є–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И—Г—О—Б—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ы–∞–і–Њ–≥–Є, –≤ –°–Њ—А—В–∞–≤–∞–ї–µ, –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О, –∞ –≤ 1939 –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Я–∞–≤–ї–∞. –Я–µ—А–µ–ґ–Є–≤ –≤ –≥–Њ–і—Л –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–§–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б, –Є–µ—А–Њ–Љ–Њ–љ–∞—Е –Я–∞–≤–µ–ї —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –≤–µ—А–µ –Є –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є–Љ –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—Г—В–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Р–∞–≤–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –§–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В–љ—Л–љ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г, —Б –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Є—Е –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—Б–љ–Њ–≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–∞–≤–µ–ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ—Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї–Є–і–µ—А–Њ–Љ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ–Љ—Г –Э–Њ–≤—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї —Б–≤–Њ—С –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–µ –ї–Є—Ж–Њ.

–Я–∞–≤–µ–ї, –Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і—Б–Ї–Є–є (1914вАУ1988) –Э—Л–љ–µ—И–љ–Є–є –Э–Њ–≤—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ вАФ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –Њ–љ –Є–≥—А–∞–µ—В —А–Њ–ї—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞. –Ю—В—Б—О–і–∞ вАФ –Є –µ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В—М –Љ–Є—А—Г: –Ј–і–µ—Б—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –Њ–≥—А–∞–і—Л. –Ч–і–µ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В.

–Ь–Њ–Ј–∞–Є–Ї–∞, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–∞—П —Б–≤–≤. –°–µ—А–≥–Є—П –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е, –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Т —А—Г–Ї–∞—Е —Б–≤—П—В—Л–µ –і–µ—А–ґ–∞—В –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –Ъ—Г–і—А—П–≤—Ж–µ–≤—Л–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –Т 1975вАУ1977 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ъ—Г–і—А—П–≤—Ж–µ–≤–∞ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –љ–Њ–≤—Л–є –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–Є–є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–і—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ъ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—С–Љ–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –Ј–Є–Љ–љ–Є–є –њ—А–Є–і–µ–ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є вАФ —Б–≤—П—В—Л—Е –°–µ—А–≥–Є—П –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е.

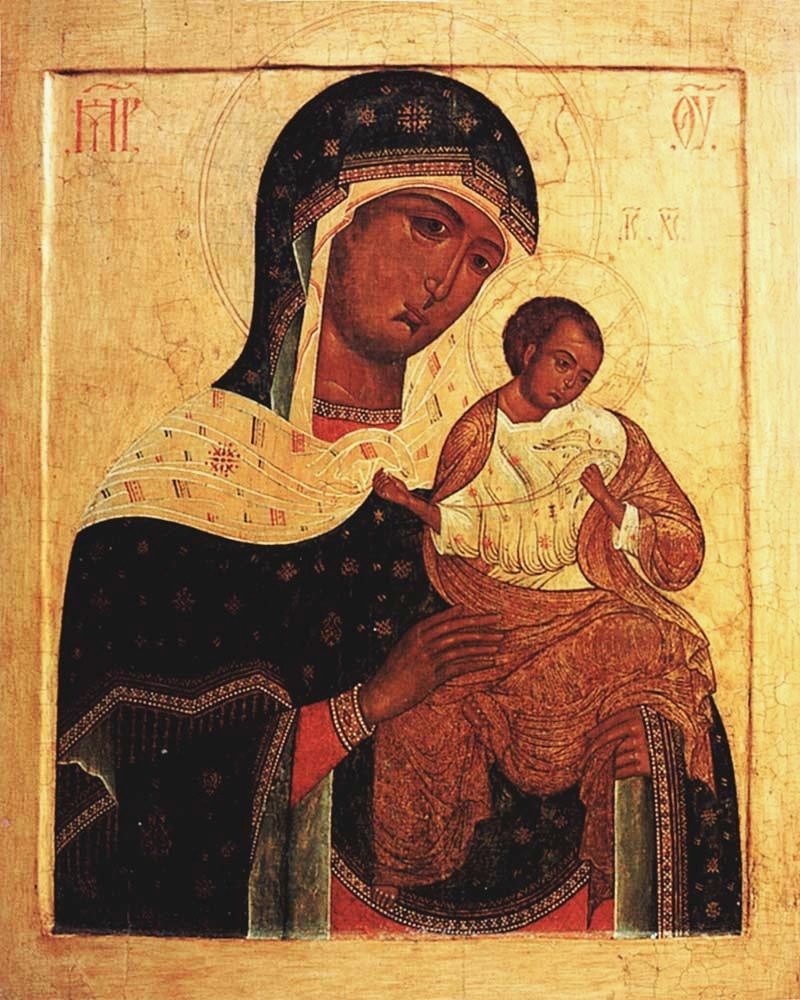

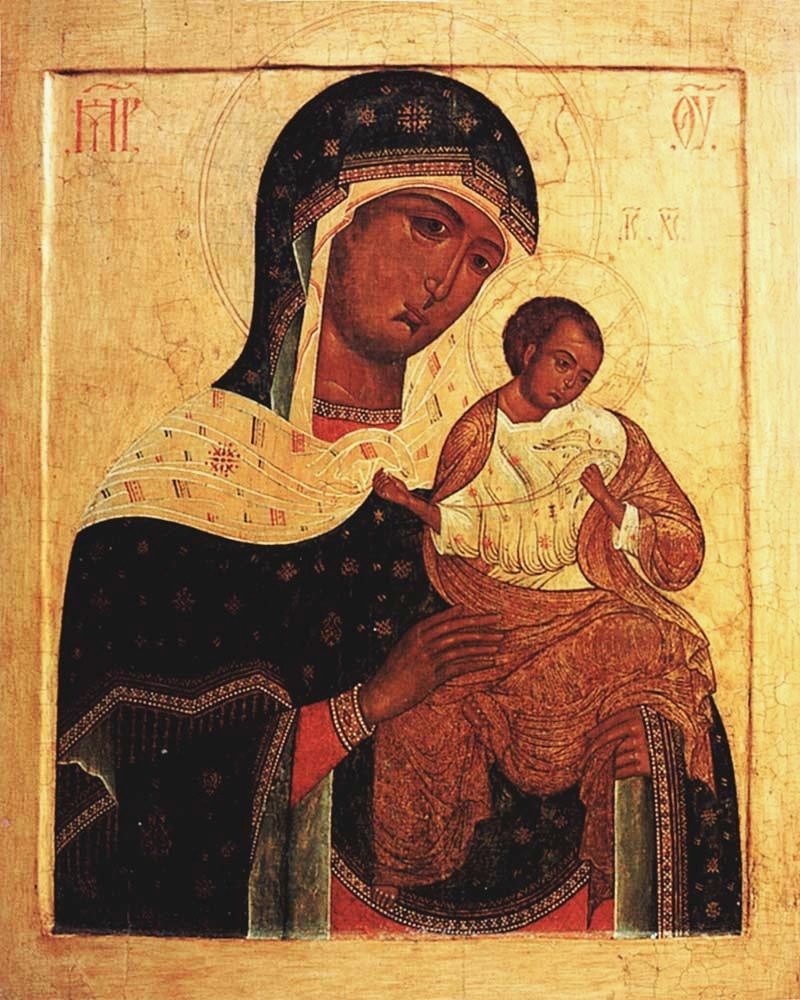

–Ъ–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—З–Є—Е, –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е —Б –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ—М, –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–µ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П —В—А–Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л. –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е вАФ –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Ъ–Њ–љ–µ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–≤. –Р—А—Б–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Я–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Н—В–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Ї –Є–Ј–≤–Њ–і—Г –Ю–і–Є–≥–Є—В—А–Є–Є –Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞, —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е —Г –°–≤–Њ–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж –і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –≥–Њ–ї—Г–±–Ї–∞ вАФ –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —В–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Є–љ—С—Б –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—П –°–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –≤ –Љ–Є—А. –Ш–Ї–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б –Ъ–Њ–љ–µ–≤—Ж–∞ –≤ 1939 –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —В—Г–і–∞ –Ї–Њ–љ–µ–≤–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ–Є.

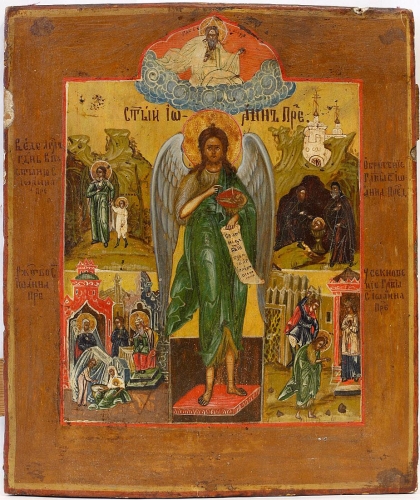

–Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Т—В–Њ—А–∞—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ вАФ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤ XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–Љ —Б–Њ –°—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ вАФ —Б–≤. –Р–ї–Є–њ–Є–µ–Љ. –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й–µ–є –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ, –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –љ–∞ –Њ–±–ї–∞–Ї–µ, –Њ–±–ї–∞—З—С–љ–љ–Њ–є –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –≥–Є–Љ–∞—В–Є–є –Є –і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–є –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –С–Њ–≥–Њ–Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞. –≠—В–Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Є–Ј–≤–Њ–і—Г –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л—Е –Є–Ї–Њ–љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–њ–µ–Є, —В.–µ. –Я—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–µ–є –Я–Њ–±–µ–і—Г.

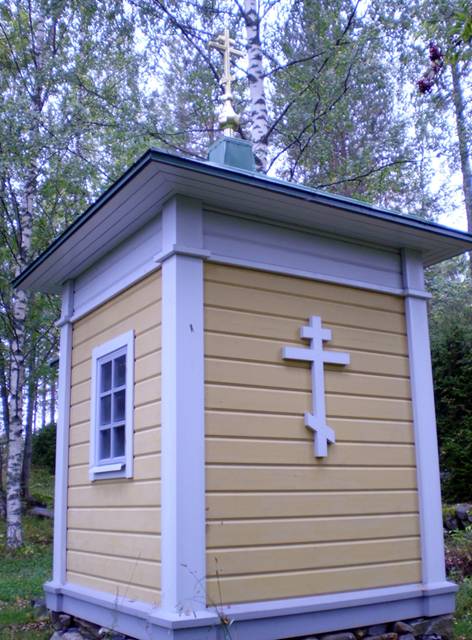

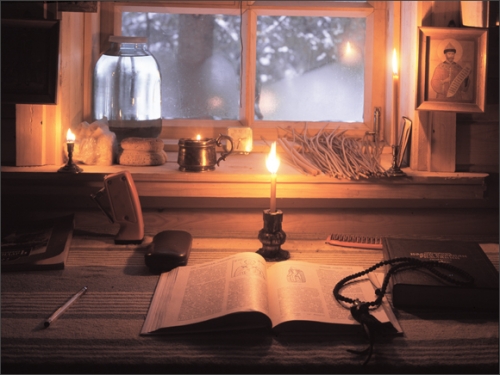

–Ш–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–°–ї–∞–і–Ї–Њ–µ –ї–Њ–±–Ј–∞–љ—М–µ¬ї –Ґ—А–µ—В—М—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ вАФ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г вАФ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—А—Ж—Г —Б–≤. –Р–љ—В–Є–њ–µ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Ю–љ –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–µ–є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –±—А–∞—В–Є–Є. –≠—В–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Є–Ј–≤–Њ–і—Г –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Ь–Є–ї—Г—О—Й–µ–є, –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж—Г —Й—С—З–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ–Є–ї—Г–µ—В—Б—П —Б –љ–Є–Љ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ —Н—В–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°–ї–∞–і–Ї–Њ–µ –Ы–Њ–±–Ј–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є –У–ї–Є–Ї–Њ—Д–Є–ї—Г—Б–∞. –Э–∞—З–∞—В—М –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї—Г –њ–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –ї–Њ–≥–Є—З–љ–µ–µ —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ј–і–∞–љ–Є–є —Б—В–∞—А–Њ–є —Г—Б–∞–і—М–±—Л –°–∞–∞—Б—В–Њ–Љ–Њ–є–љ–µ–љ–∞. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М вАФ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ —Г—Б–∞–і–µ–±–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Я–Њ –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –і–≤–∞ –≤–µ—В—Е–Є—Е —Б–∞—А–∞—П. –Х—Й—С –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Є—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О —Б—В–∞—А—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Ї—А–µ—Б—В—Г –љ–∞–і –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –і–≤—Г—Б–Ї–∞—В–љ–Њ–є –Ї—А—Л—И–µ–є. –°–µ–є—З–∞—Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П, –ї–Є—И—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –µ—С –Њ—В–њ–Є—А–∞—О—В –і–ї—П —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –†—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П, –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ–∞—П –≤ –њ–ї–∞–љ–µ, —В–Њ–ґ–µ –±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П –љ—Л–љ–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П, –∞ —З—Г—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ вАФ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –∞–Љ–±–∞—А. –Я–Њ –њ—А–∞–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –Њ—В —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б—В–∞—А–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –≤—Л—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –ї–Є–љ–Є—О –±—Л–≤—И–Є–µ –і–Њ–Љ–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ—Л–љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–µ –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—В–µ–≤—Л–µ.

–°—В–∞—А–Є–љ–љ–∞—П –≤–Є–љ–Њ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Њ—З–Ї–∞ –Ъ–∞—А–µ —Б—В–∞—А–Њ–є —Г—Б–∞–і—М–±—Л –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –≤—Л–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Њ—Е—А–Њ–є –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –ї–µ—В–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А–љ—Л–µ –ї–∞–≤–Ї–Є. –Э–∞ –≤—Л–≤–µ—Б–Ї–µ –≥–Њ—А–і–Њ –Ї—А–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–Њ вАШlaffkaвАЩ вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —В–µ–Љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є. –†—П–і–Њ–Љ вАФ —Б–Ї–≤–µ—А–Є–Ї, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є—Е –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –і–µ—В–µ–є –Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–±–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–Љ–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е. –Ч–∞ –љ–Є–Љ вАФ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П –≤–Є–љ–Њ–і–µ–ї—М–љ—П. –° –і–∞–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –њ—А–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —З—С—А–љ—Г—О —Б–Љ–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Њ-—П–≥–Њ–і–љ—Л—Е –≤–Є–љ. –£ –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –≤–Є–љ–Њ–і–µ–ї—М–љ—О вАФ –і–≤–µ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –≤–Є–љ–љ—Л—Е –±–Њ—З–Ї–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —В–∞–Ї –ї—О–±—П—В —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞—И–Є —В—Г—А–Є—Б—В—Л.

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П ¬ЂLaffka¬ї

–Ф–µ—В—Б–Ї–Є–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї –Є ¬Ђ–С–µ–ї—Л–є¬ї –≥–Њ—Б—В–µ–≤–Њ–є –і–Њ–Љ –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Ј–і–∞–љ–Є—П —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є –Є –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Б —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А–љ—Л–Љ–Є –ї–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–∞—П —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –њ–Є—В–∞—О—В—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є, —Б —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–Њ–Љ –і–ї—П —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –і—Г—Е–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–ї, –∞ –≤ —В–Њ—А—Ж–∞—Е —Б–њ—А—П—В–∞–љ—Л –µ—Й—С –і–≤–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –і–µ–Ї–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є—Е—Б—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–Є—С–Љ–∞ –њ–Њ—З—С—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є.

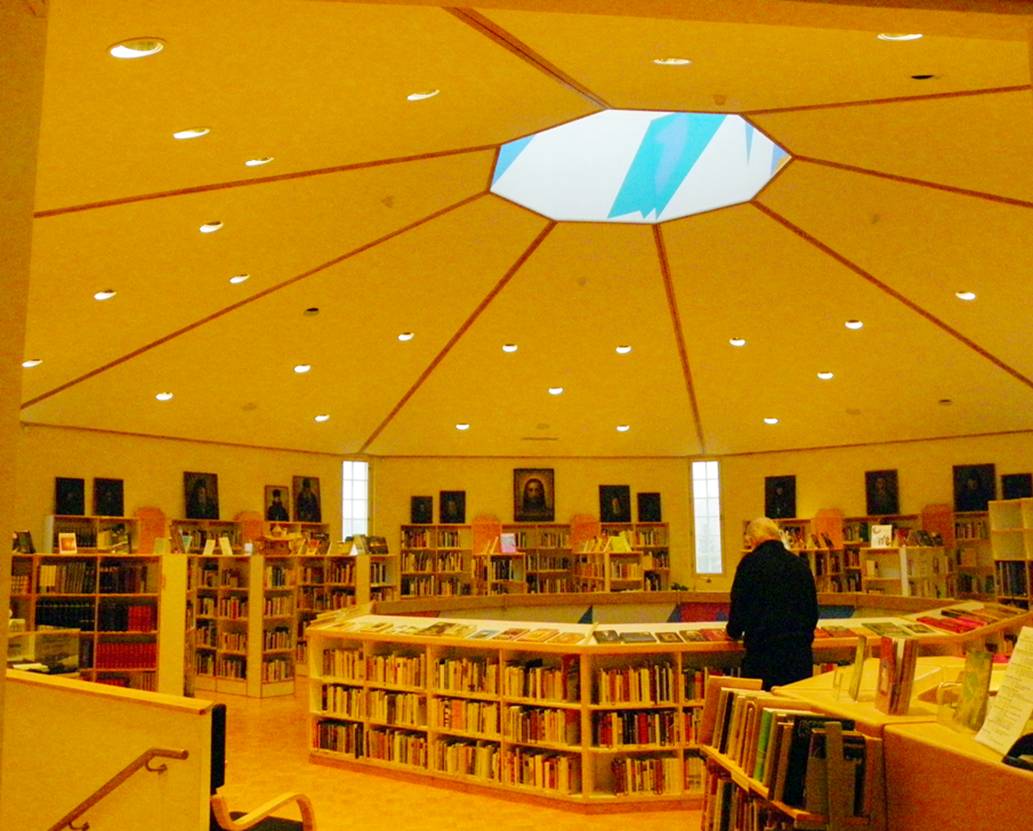

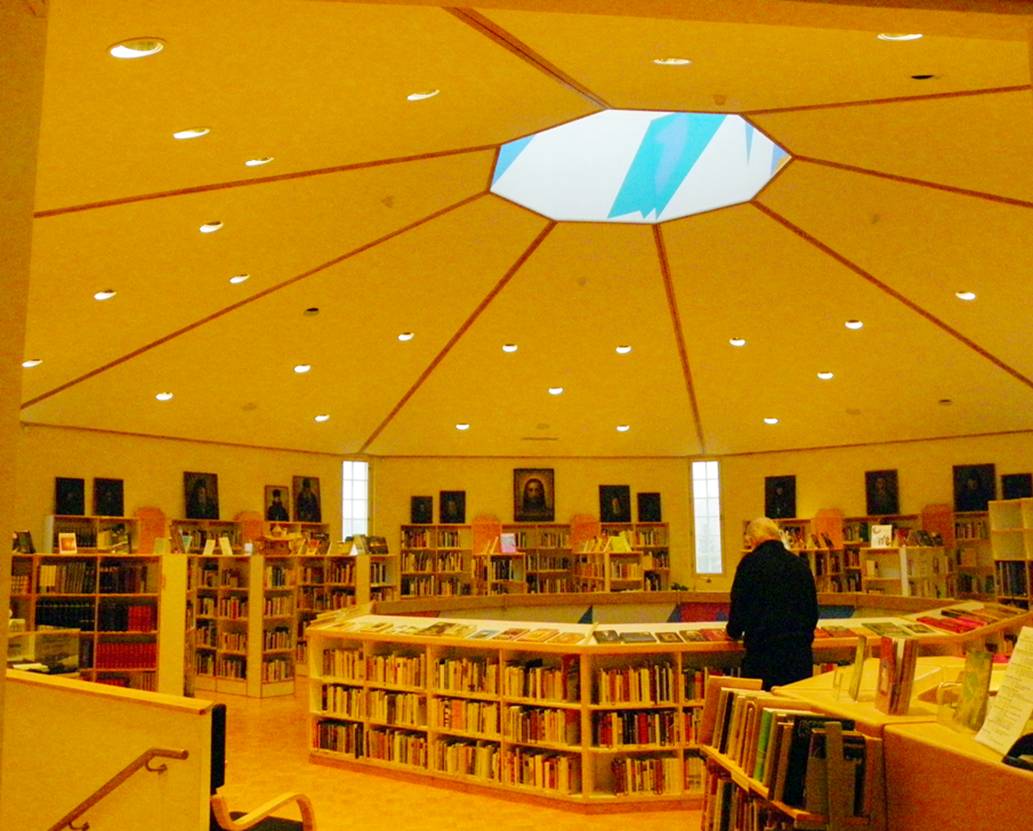

–Т –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Ъ –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ –Є –Ј–∞–ї –і–ї—П –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –Т –Љ—Г–Ј–µ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–∞ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–∞—П –°—В–∞—А–Њ–Љ—Г –Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Г, –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є: –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞, –Љ—Г–Ј–µ–є –Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-–Ј–∞–ї

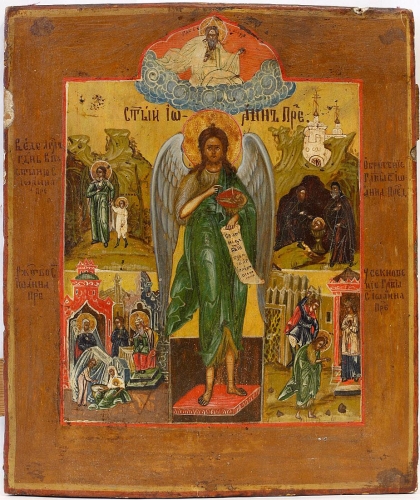

–Ш–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –°—В–∞—А—Л–є –Т–∞–ї–∞–∞–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П

–Ч–∞–љ—П—В–Є–µ –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-–Ј–∞–ї–µ

–С—А–∞—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ю—В —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Г—Б–∞–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≤–љ–Є–Ј, –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ѓ–Њ—П—А–≤–Є, –≤–µ–і—С—В –∞–ї–ї–µ—П –Є–Ј –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е, –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В–ї–µ—В–љ–Є—Е –µ–ї–µ–є. –І—Г—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–∞–і–∞, –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –і–ї—П —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤, –≤–Є–і–љ–µ—О—В—Б—П –і–≤–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –±—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Є –∞–ї–ї–µ–µ–є вАФ –∞–њ—В–µ–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і —Б –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О –і–ї—П —В—А–∞–њ–µ–Ј–љ–Њ–є. –Я–Њ –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –∞–ї–ї–µ–Є вАФ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—В–∞—Ж–Є–Є —З—С—А–љ–Њ–є —Б–Љ–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Л. –Р–ї–ї–µ—П –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М—О, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –Ї–∞—В–µ—А–Њ–Ї ¬Ђ–°–≤. –°–µ—А–≥–Є–є¬ї –≤–Њ–Ј–Є—В –ї–µ—В–Њ–Љ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –љ–µ–і–∞–ї—С–Ї—Г—О –Ы–Є–љ—В—Г–ї—Г. –£ –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є вАФ —А—Г–±–ї–µ–љ–∞—П —З–∞—Б–Њ–≤–µ–љ–Ї–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –≤—Б–µ—Е –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ-–і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є —А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є—З–µ–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Ъ—А—Л—В–∞—П –ї–µ–Љ–µ—Е–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—С—В –Є–ї–ї—О–Ј–Є—О —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ —Б—А—Г–±, —Н—В—Г –Є–ї–ї—О–Ј–Є—О —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В: –љ–∞ –†—Г—Б–Є —Е—А–∞–Љ—Л –Є –Є–Ј–±—Л —А—Г–±–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Ї—А—Г–≥–ї—П–Ї–∞. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–µ –њ–Њ–ї—Г–±—А—Г—Б вАФ –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є–Є XVIII –Є XIX –≤–µ–Ї–Њ–≤.

¬Ђ–°–≤—П—В–Њ–є –°–µ—А–≥–Є–є¬ї

–Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П —Г –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є

–Ф–≤–µ—А–љ–∞—П —А—Г—З–Ї–∞ –Є –Ї–Њ–љ—С–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б–Њ–≤–љ–Є –£ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–Є–љ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–∞—П –і–ї—П —Г–µ–і–Є–љ—С–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ —В—А–Њ–њ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В—П–љ–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –ї–µ—Б –Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ѓ–Њ—П—А–≤–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–µ—Б—В—Г. –Т –Ъ–∞—А–µ–ї–Є–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—Л –љ–µ –Ј–∞—А—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ј–і–µ—Б—М –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—В, –∞ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —Б—А—Г–±—Л вАФ —А—П–ґ–Є.

–Ю–Ј–µ—А–Њ –Ѓ–Њ—П—А–≤–Є –Њ—Б–µ–љ—М—О

–Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ѓ–Њ—П—А–≤–Є –£ –Љ–Њ—Б—В–∞, –љ–∞ –Ї—А–∞—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –њ—А–Є—В—Г–ї–Є–ї—Б—П –±—Л–≤—И–Є–є –і–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Б–∞–і—М–±–Њ–є. –Ч–∞ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–µ –Њ—В –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—И–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є. –Ч–і–µ—Б—М –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –§–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –Я–∞–≤–µ–ї (1914вАУ1988). –Р —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В –Я–µ–љ—В—В–Є –°–∞–∞—А–Є–Ї–Њ—Б–Ї–Є (1937вАУ1983), –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –±—Г–љ—В–∞—А–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є 70-—Е. –£ –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–µ—В –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ–∞—П —З–∞—Б–Њ–≤–µ–љ–Ї–∞ —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Я—А–µ–і—В–µ—З–Є. –Ф—А—Г–≥–∞—П, —З—Г—В—М –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–∞—П –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Г —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Т–∞–ї–∞–∞–Љ–∞ —Б–≤. –У–µ—А–Љ–∞–љ—Г –Р–ї—П—Б–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞.

–І–∞—Б–Њ–≤–љ—П —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Я—А–µ–і—В–µ—З–Є

–І–∞—Б–Њ–≤–љ—П —Б–≤. –У–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–µ–љ—В—В–Є –°–∞–∞—А–Є–Ї–Њ—Б–Ї–Є (1937вАУ1983)

–Ь–Њ–≥–Є–ї–∞ –Я–µ–љ—В—В–Є –°–∞–∞—А–Є–Ї–Њ—Б–Ї–Є вАФ –Њ–±—К–µ–Ї—В –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –Ю–љ–∞ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞–Љ–Є –≤–Њ—В–Ї–љ—Г—В—Л—Е –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О —И–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е —А—Г—З–µ–Ї –Ю—Б–Њ–±—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є—П вАШ–≥—А–Њ–±—ГвАЩ. –Ю–љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ъ–∞—А–µ–ї–Є–Є, –≤ —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П –Є –Љ–∞–ї–Њ –Ј–µ–Љ–ї–Є. –У–і–µ –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М-—В–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —В–µ–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, –Ј–∞–Ї–Њ–њ–∞—В—М, –µ–≥–Њ –Њ–±–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є, –∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г –і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–µ –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –≥—А–Њ–± –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–µ –Є–Ј —В—С—Б–∞. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е вАШ–≥—А–Њ–±—ГвАЩ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Є –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Э–Њ–≤–Њ-–Т–∞–ї–∞–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

|

|

Category:

–њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ

–Я–ї–∞—В–Њ–Ї, —Б–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є

–Т —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ь–∞–≤—А–Є–Ї–Є—П, –≤ —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –§—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е, –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї, —Б—В–Њ–ї—М —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є –Є –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ—Л–є, —З—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–є—В–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ —В–µ–Љ –њ—Г—В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–µ–ґ–∞–ї –Љ–Є–Љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–µ—А—В–µ–њ–∞, –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –≤–Ј—П—В—М –µ–≥–Њ, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–ї –≤–Њ –≤—Б–µ –Є—Е —Е–Є—В—А—Л–µ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л. –£—Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л–є —Ж–∞—А—М –Ь–∞–≤—А–Є–Ї–Є–є –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–≤–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В —Б –Њ–і–љ–Є–Љ —О–љ—Л–Љ –Њ—В—А–Њ–Ї–Њ–Љ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П: "–Э–µ –±–Њ–є—Б—П!" –†–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї —Б–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —Ж–∞—А—П, –њ—А–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є, —В–∞–Ї –±—Л–ї —В—А–Њ–љ—Г—В, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—Л—З–∞–є, —Б –Ї—А–Њ—В–Њ—Б—В—М—О –∞–≥–љ—Ж–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї, –Є —Б —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–њ–∞–ї –Ї –љ–Њ–≥–∞–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ. –Э–Њ —З—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є, –Љ—Г—З–Є–Љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О, —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї –≤–њ–∞–ї –≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї—Г—О –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М, –Є –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ –±—Л–ї –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ—О –°–∞–Љ–њ—Б–Њ–љ–Њ–≤–Њ—О. –Ґ–∞–Љ, –њ—А–Є–љ—П–≤ –Љ–∞–ї–Њ –≤–Є–љ–∞, –Њ–љ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї—Б—П –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є —Б–Њ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А–Њ–±—Г–і—П—Б—М –Њ—В —Б–љ–∞ –Є –≤ —Б–µ–±—П –њ—А–Є—И–µ–і, –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –љ–Њ—З–Є, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й—Г—О—Б—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –Є –Є—Б—Е–Њ–і –Є–Ј —Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є; –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ—О –Ї–Њ –Т—Б–µ–і–µ—А–ґ–Є—В–µ–ї—О –С–Њ–≥—Г, —Б–Њ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –Ї–∞—П—Б—П –Є –њ—А–Њ—Б—П –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є—П—Е —В–∞–Ї: "–Т–ї–∞–і—Л–Ї–Њ –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±—З–µ! –Э–µ –Є—Й–Є —Г –Љ–µ–љ—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ... –Ъ–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ґ—Л —Б–њ–∞—Б —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞: —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –Љ–љ–µ —Г–і–Є–≤–Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –Ґ–≤–Њ—О, –Є –њ—А–Є–Є–Љ–Є —Б–µ–є –њ–ї–∞—З –Љ–Њ–є –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –Є–Ј–ї–Є–≤–∞—О –љ–∞ –ї–Њ–ґ–µ! –Ш –Ї–∞–Ї —В–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–≤ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –µ–µ, —В–∞–Ї –њ—А–Є–Є–Љ–Є –Є —Б–Є–Є –Љ–∞–ї—Л–µ —Б–ї–µ–Ј—Л –Љ–Њ–Є, –Њ—З–Є—Й–∞—П –Є –Ї—А–µ—Й–∞—П –Љ–µ–љ—П –Њ–љ—Л–Љ–Є: –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –њ—Г—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –Љ–љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П! –С–Њ–ї–µ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–є; –љ–µ—В —Г –Љ–µ–љ—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –Є –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є... –Ш —В–∞–Ї –љ–µ –Њ—В–ї–∞–≥–∞–є, –љ–µ –Љ–µ–і–ї–Є –њ–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П; –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М –≤–Њ –Љ–љ–µ! –Т–њ–µ—А–µ–і–Є —Г –Љ–µ–љ—П –Њ–і–љ–Є –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—П: –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, вАФ –Є —П –љ–µ –Є–Љ–µ—О —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –љ–µ–Є—Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ—Л–µ –і–Њ–ї–≥–Є –Љ–Њ–Є... –Ш –Ї–∞–Ї –Ґ—Л –њ—А–Є–љ—П–ї –≥–Њ—А—М–Ї–Є–є –њ–ї–∞—З –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–µ—В—А–∞: —В–∞–Ї –њ—А–Є–Є–Љ–Є –Є –Љ–Њ–є –њ–ї–∞—З, –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–µ! –ѓ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—О —Н—В–Є —Б–ї–µ–Ј—Л –љ–∞ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–Є—Е —Б–Њ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є–є, –∞ –Ґ—Л –≥—Г–±–Њ—О –±–ї–∞–≥–Њ—Г—В—А–Њ–±–Є—П –Ґ–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—А–Є –љ–µ–њ–Њ—В—А–µ–±–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞ –Љ–Њ–Є"!... –†–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї –≤ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–Є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –Є –Њ—В–Є—А–∞—П –њ–ї–∞—В–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є —Б–ї–µ–Ј—Л, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—А–µ–і–∞–ї –і—Г—Е —Б–≤–Њ–є –С–Њ–≥—Г, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —Б–µ–Љ –ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –±–ї–Є–Ј –µ–≥–Њ. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—А–∞—З, –љ–∞–і—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–њ—А–Є–Є–Љ–љ–Є—Ж–µ—О, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М —Г —Б–µ–±—П –і–Њ–Љ–∞, –≤–Є–і–Є—В –≤–Њ —Б–љ–µ, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ –≤ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є —З–∞—Б, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П, вАФ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ—Г—А–Є–љ–Њ–≤ (—Н—Д–Є–Њ–њ–Њ–≤), –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е –Ї –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Е–∞—А—В–Є–є, –≤ –Ї–Њ–Є—Е –±—Л–ї–Є –≤–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б–Њ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ—И–ї–Є –і–≤–∞ —Б–≤–µ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є —Б —Б–Њ–±–Њ—О –≤–µ—Б—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Г—А–Є–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤–µ—Б–Њ–≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є—З—М–Є, —В–Њ –і—А—Г–≥–∞—П –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –Ї –≤–µ—А—Е—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –і–≤–∞ —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –Р–љ–≥–µ–ї–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О: "–Э–µ –љ–∞–є–і–µ–Љ –ї–Є –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М —З–µ–≥–Њ –ї–Є–±–Њ?" –Ш —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–і–Є–љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г: "–І—В–Њ –Љ—Л —В—Г—В —Б–і–µ–ї–∞–µ–Љ? –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –µ—Й–µ –і–µ—Б—П—В–Є –і–љ–µ–є —Б —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–Ј–±–Њ–є: —З–µ–≥–Њ –ґ–µ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ –Є—Б–Ї–∞—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ?" –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О, –Р–љ–≥–µ–ї—Л —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Й—Г–њ—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –µ–≥–Њ: –љ–µ –љ–∞–є–і—Г—В –ї–Є –Њ–љ–Є —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –і–Њ–±—А–Њ–µ? –Ш –љ–∞—И–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –њ–ї–∞—В–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї –Њ—В–Є—А–∞–ї —Б–≤–Њ–Є —Б–ї–µ–Ј—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Р–љ–≥–µ–ї—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О: "–Я–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–ї–∞—В–Ї–∞, –Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є; –љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ –µ–≥–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —З–∞—И—Г –≤–µ—Б–Њ–≤ –Є —Б –љ–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ, –Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ: –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В". –Ш –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Р–љ–≥–µ–ї—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –њ–ї–∞—В–Њ–Ї –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —З–∞—И—Г –≤–µ—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –≤–≤–µ—А—Е, —В–Њ—В—З–∞—Б —Н—В–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б–Є–ї–∞, –Є –≤—Б–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —З–∞—И–Ї–µ, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Р–љ–≥–µ–ї—Л –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Є: "–С–Њ–ґ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Њ!" –Ш –≤–Ј—П–≤—И–Є –і—Г—И—Г —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, –Њ—В–≤–µ–ї–Є –µ–µ —Б —Б–Њ–±–Њ—О, –∞ –Љ—Г—А–Є–љ—Л —Б–Њ —Б—В—Л–і–Њ–Љ –±–µ–ґ–∞–ї–Є. вАФ –Ю—В –≤–Є–і–µ–љ–Є—П —Б–µ–≥–Њ –≤—А–∞—З —В–Њ—В—З–∞—Б –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П, –Є –Њ–і–µ–≤—И–Є—Б—М, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ; –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, –≤—А–∞—З –љ–∞—И–µ–ї —В–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –Њ—Б—В—Л–≤—И–Є–Љ, –∞ –і—Г—И—Г —Г–ґ–µ –Њ—В—И–µ–і—И—Г—О –Ї –С–Њ–≥—Г; –њ–ї–∞—В–Њ–Ї –ґ–µ –µ–≥–Њ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є, –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –µ–≥–Њ... –Ш—В–∞–Ї, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ—В –±–ї–Є–Ј –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Њ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–Є —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ –њ—А–Є–љ–µ—Б –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ, –≤—А–∞—З –±–µ—А–µ—В —Б —Б–Њ–±–Њ—О –њ–ї–∞—В–Њ–Ї, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А—О, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–Љ—Г —Н—В–Њ—В –њ–ї–∞—В–Њ–Ї; —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–Љ—Г –≤—Б–µ, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї –≤–Њ —Б–љ–µ, –Є —З—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –±–ї–Є–Ј –љ–µ–≥–Њ, –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Ж–∞—А—О: "–Т–Њ–Ј–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–Љ –С–Њ–≥–∞, –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–µ–є—И–Є–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М! –Ь—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є –Ї—А–µ—Б—В–µ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –¶–∞—А—П вАФ –•—А–Є—Б—В–∞: —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Є–і–Є–Љ –µ—Й–µ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, —Б–њ–∞—Б—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–≤–Њ–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П". вАФ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –ї—Г—З—И–µ, –±—А–∞—В–Є–µ, –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П—В—М —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —З–∞—Б —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ–Љ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П—В—М —Б–µ–±—П –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ–Љ, вАФ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В —Б–µ–є —Г–Љ–Є–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є–є. вАФ –°–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –Њ–љ, вАФ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞—О—В—Б—П –Њ—В —Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –љ–Є —Б–ї–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є—В—М, –љ–Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М? –Ъ—В–Њ –ґ–µ —В–µ–±—П —Г–≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ —В—Л –≤ –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є —З–∞—Б —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–µ–Ј –љ–∞–є–і–µ—И—М –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—И—М –Ї –С–Њ–≥—Г, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ—Л–є —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї –њ—А–Є–љ–µ—Б –С–Њ–≥—Г? –Т–µ–і—М —Б–ї–µ–Ј—Л –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –µ—Б—В—М —В–Њ–ґ–µ –і–∞—А –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –С–Њ–ґ–Є—П –Ї –Ї–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї—Г: –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В—Л –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ—В –і–∞—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–µ –≤ —В–≤–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є? –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ, –±—А–∞—В–Є–µ, –Њ—В–ї–∞–≥–∞—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П, –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ —Б–µ–±—П –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ—О, —З—В–Њ –њ—А–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є —Г—Б–њ–µ–µ–Љ –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П –≤ –≥—А–µ—Е–∞—Е –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ; –љ–Њ –ї—Г—З—И–µ ¬Ђ–њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є–Љ –ї–Є—Ж–µ –Х–≥–Њ –≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–Є¬ї (–Я—Б. 94; 2). –Т–µ–і—М –Ї—В–Њ –Њ—В–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ–Њ –ї–µ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —З–∞—Б–∞, —В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –і–∞—Б—В –С–Њ–≥ –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П... –Т—Б–µ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ—О –љ–µ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б–ї–∞–±–Є—В—М –≤ –і—Г—И–∞—Е –≤–∞—И–Є—Е —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –Ї –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—О, –љ–Њ —З—В–Њ–±—Л –±–Њ–ї–µ–µ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –Њ–љ–Њ–µ, вАФ –Є –љ–µ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–і–µ–ї–∞—В—М –≤–∞—Б –љ–µ—А–∞–і–Є–≤—Л–Љ–Є, –љ–Њ —З—В–Њ–± —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є; –і–∞–±—Л, –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ –њ–Њ—Б—В–∞, –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є –≤–µ–љ—Ж—Л –Ј–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–≥, –Љ—Л —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є—О –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–µ–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Б–ї–∞–≤–∞ –љ—Л–љ–µ –Є –њ—А–Є—Б–љ–Њ, –Є –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤, –∞–Љ–Є–љ—М. (–Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –°–Є–љ–∞–Є—В–∞)

|

–Ч–≤–Њ–љ–Њ–Ї –≤ –і–≤–µ—А—М –Ї —Е–∞–Ї–µ—А—Г, –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –і–≤–µ—А—М вАУ –∞ —В–∞–Љ —Б—В–Њ–Є—В

–°–Љ–µ—А—В—М, —Б –Ї–Њ—Б–Њ–є –Є –≤ –±–∞–ї–∞—Е–Њ–љ–µвА¶

- –Ґ—Л –Ї—В–Њ?!!

- –ѓ вАУ —В–≤–Њ–є uninst–∞ll–µrвА¶

- –Я–∞–њ–∞, –∞ —Е–∞–Ї–µ—А—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–їy—З–∞—О—В?

- –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —Б—Л–љ–Њ–Ї, –ї–µ—В —Н–і–∞–Ї –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—МвА¶

–Ф–Њ–Ї—В–Њ—А —Б—В–∞–≤–Є—В —Е–∞–Ї–µ—А—Г –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј:

- –Ш—В–∞–Ї, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –≤–∞–Љ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –ґ–Є—В—М 30 –і–љ–µ–є.

- –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –і–Њ–Ї—В–Њ—А, –∞ –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞—З–∞—В—М crack?

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–і–Є–Њ:

- –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Г —Е–∞–Ї–µ—А–Њ–≤ –≤ 80% —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —А–Њ–ґ–і–∞—О—В—Б—П –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є?

- –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є—Е —А–∞–Ј–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—П—В—М —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞–і–Њ!

–Ы–Њ–ґ–∞—Б—М —Б–њ–∞—В—М —Е–∞–Ї–µ—А —Б—В–∞–≤–Є—В —А—П–і–Њ–Љ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї 2 —Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞.

–Ю–і–Є–љ —Б –≤–Њ–і–Њ–є - –µ—Б–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В –њ–Є—В—М, –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—Г—Б—В–Њ–є - –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В.

|

|

Category:

–Ш–Њ–∞–љ–љ –Я—А–µ–і—В–µ—З–∞:

–≠—В–Њ –Њ –љ–µ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬ЂвА¶ –Є–Ј —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ–љ–∞–Љ–Є –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї –±–Њ–ї—М—И–Є–є –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П; –љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–є –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–µ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –µ–≥–Њ ¬ї (–Ь—Д. 11: 11, —Б—А.: –Ы–Ї. 7: 28). –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞! –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–µ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Є —Г—Б—В—Г–њ–∞—О—В —Н—В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і –Ї –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—О, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞вА¶ –Ю–љ –љ–µ –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—А–Њ–і –Є–Ј —А–∞–±—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Ь–Њ–Є—Б–µ–є, –Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї —Ж–≤–µ—В–Є—Б—В—Л—Е —А–µ—З–µ–є, –Ї–∞–Ї –Ш—Б–∞–є—П. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–µ¬ї –Є—Е –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М —Н—В–Њ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–µ¬ї? –Э–∞ —Б—В—Л–Ї–µ –Ч–∞–≤–µ—В–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Н—В–Њ—В –Љ–∞—Б—И—В–∞–±, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞—П –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е –Є –њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –і–љ–µ–є: –Ј–∞—З–∞—В–Є–µ (6 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О); —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ (7 –Є—О–ї—П); —Г—Б–µ–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤—Л (11 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П); –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Є –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤—Л (8 –Љ–∞—А—В–∞); —В—А–µ—В—М–µ –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤—Л (7 –Є—О–љ—П), –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –і–µ—Б–љ–Є—Ж—Л —Б –Ь–∞–ї—М—В—Л –≤ –У–∞—В—З–Є–љ—Г –њ—А–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–µ –Я–∞–≤–ї–µ (25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Н—В–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –¶–µ—В–Є–љ—М–µ, –Ї—Г–і–∞ –µ–µ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Л–≤–µ–Ј–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є). –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –µ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М, —В. –љ. ¬Ђ—Б–Њ–±–Њ—А¬ї, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є—П (20 —П–љ–≤–∞—А—П). –Я–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –ѓ—Е—М–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В –µ–≥–Њ –Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ; –Њ—Б–Њ–±—Г—О —А–Њ–ї—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ–Є—П –Є —Б–µ–Ї—В—Л –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є –Є –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–Є. –Ш –і–∞–ґ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ъ—Г–њ–∞–ї–∞ (–µ–≥–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є) –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–µ –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞, —Е–Њ—В—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Л—З–∞–Є –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –і–∞—В–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Є —Б—З–Є—В–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ–±—Й–Є–љ—Л, –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –Є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–∞–љ–∞–і—Б–Ї–Є–є –Ъ–≤–µ–±–µ–Ї –Є –Ь–∞–ї—М—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –Њ—А–і–µ–љ, –∞ —Б –љ–Є–Љ –Є –≤—Б–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ь–∞–ї—М—В–∞.

–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є, —З—В–Њ –Є –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б—В–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї–њ—Л –љ–∞—А–Њ–і–∞, —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є –і–∞–ґ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–ґ–і–Є –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –≥–Њ–љ—Ж–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, –Ї–µ–Љ –Њ–љ —Б–µ–±—П —Б—З–Є—В–∞–µ—В. –Э–Њ –≤ —З–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є? –Ю–љ вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є, –Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ; –Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞—З–∞—В–Є–Є –Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В –Ы—Г–Ї–∞. –Х–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ч–∞—Е–∞—А–Є—П –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –Х–ї–Є—Б–∞–≤–µ—В–∞, –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Є –±–µ–Ј–і–µ—В–љ—Л (–Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –°–∞–Љ—Г–Є–ї–∞), –Є –Њ –≥—А—П–і—Г—Й–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б—Л–љ–∞ –Ч–∞—Е–∞—А–Є—П —Г–Ј–љ–∞–ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –≤ –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В–∞–ї–µ–є, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–Љ –Њ –Т–µ—В—Е–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ, вАФ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–µ–і–µ—В –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –Ю—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—О. –°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е –Ч–∞–≤–µ—В–Њ–≤ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є –≤ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –Ш–Є—Б—Г—Б –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї –≤–Њ —З—А–µ–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є. –Ѓ–љ–∞—П –Ь–∞—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В–Њ—В –ґ–µ –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –°—Л–љ–∞, –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–∞ –Ї –Х–ї–Є—Б–∞–≤–µ—В–µ, —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В, –±—Л–≤—И–µ–є —Г–ґ–µ –љ–∞ —И–µ—Б—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ы—Г–Ї–∞, ¬Ђ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Х–ї–Є—Б–∞–≤–µ—В–∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –Ь–∞—А–Є–Є, –≤–Ј—Л–≥—А–∞–ї –Љ–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж –≤–Њ —З—А–µ–≤–µ –µ–µ¬ї (1: 41) вАФ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б—З–µ–ї –±—Л —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ. –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞, –љ–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ –±—Л–ї —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О, –Є –Ј–љ–∞–Ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї –і–∞–љ –µ—Й–µ –і–Њ –Є—Е —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Я—А–µ–і—В–µ—З–µ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М ¬Ђ–њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї. –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –Ф–∞—В—Г –љ–∞—З–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –љ–∞–Љ –Ы—Г–Ї–∞: ¬Ђ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є –≥–Њ–і –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ґ–Є–≤–µ—А–Є—П –Ї–µ—Б–∞—А—П¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М 28-–є –Є–ї–Є 29 –≥–Њ–і –љ. —Н. –°–∞–Љ –Ш–Њ–∞–љ–љ –ґ–Є–ї –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ, –љ–Њ—Б–Є–ї –≥—А—Г–±—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г –Є–Ј –≤–µ—А–±–ї—О–ґ—М–µ–є —И–µ—А—Б—В–Є –Є –њ–Є—В–∞–ї—Б—П —Б–∞—А–∞–љ—З–Њ–є –Є –і–Є–Ї–Є–Љ –Љ–µ–і–Њ–Љ вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ. –≠—В–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –∞—Б–Ї–µ—В–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ–є –С–Є–±–ї–Є–Є. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –С–Њ–≥—Г: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—Б—П –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–Є, –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ—И–ї–µ—В –С–Њ–≥. –Р—Б–Ї–µ—В –Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї, –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–љ –љ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—Б–Ї–µ—В–Є–Ј–Љ–∞ вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –С–Њ–≥—Г. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Є –≤–Њ–Є–љ—Л вАФ –∞ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –†–Є–Љ–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –µ–≤—А–µ–µ–≤ —Н—В–Є –≤–Њ–Є–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–ї–ї–∞–±–Њ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤—А–Њ–і–µ –љ–∞—И–Є—Е –≤–ї–∞—Б–Њ–≤—Ж–µ–≤ вАФ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Є–Љ –і–µ–ї–∞—В—М. –Ю–љ–Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В –љ–Є—Е –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б —А–Є–Љ–ї—П–љ–∞–Љ–Є, –≤–µ–ї–Є—В –±–µ–ґ–∞—В—М –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ—О, –њ–Њ—Б—В–Є—В—М—Б—П –Є –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П —Ж–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–ЄвА¶ –Ш–Њ–∞–љ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ: ¬ЂвА¶–љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–є—В–µ, –љ–µ –Ї–ї–µ–≤–µ—Й–Є—В–µ, –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤—Г–є—В–µ—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ–Љ¬ї (–Ы–Ї. 3: 14) вАФ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–∞–Ј –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ—В —Б–Њ–ї–і–∞—В —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —З–µ—Б—В–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—П –Ї –љ–∞—Б–Є–ї–Є—О –Є –≥—А–∞–±–µ–ґ—Г, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —Б –љ–Є—Е –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П. –Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ –±—Л–ї —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ—П–≥–Њ–Ї —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є. –С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–Њ–ґ–і—П–Љ –Є—Г–і–µ–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ–Њ–є, –Є —Н—В–Є –Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ —А–∞–Ј —Г–≤–Є–і–Є–Љ –Є–Ј –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Ш—Б—В–Є–љ—Г. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ь–∞—В—Д–µ—О (3: 7), –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –љ–Є–Љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –Њ–љ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ—Е–Є–і–љ–Є–љ—Л! –Ї—В–Њ –≤–љ—Г—И–Є–ї –≤–∞–Љ –±–µ–ґ–∞—В—М –Њ—В –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞?¬ї –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ы—Г–Ї–∞ (3: 7) –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г. –Ю–љ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –љ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В—М —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –∞ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –Є—Е –Ї –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—О, –Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Є–Љ –љ–∞ –≤—Б—О —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –≥—А–µ—Е–∞ –Є —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ш –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –ї—О–і—П–Љ –Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤¬ї, –љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–Њ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е. –Э–Є–Ї—В–Њ –µ—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Њ –Ъ—А–µ—Б—В–µ вАФ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–Љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–µ–љ–Є–є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–µ—А—В–≤–Њ–Љ—Г —В–µ–ї—Г). –Э–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б—В–∞—А—Л–є –Њ–±—А—П–і –љ–Њ–≤—Л–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—Й–µ–µ—Б—П —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ, –љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, —А–∞–Ј –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ–Љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–∞, –љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ш–Њ–∞–љ–љ —Г—З–Є–ї –ї—О–і–µ–є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В –Х–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї–µ: —В–Њ—В, —Г –Ї–Њ–≥–Њ –µ—Б—В—М –ї–Є—И–љ–µ–µ, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ. –≠—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Ї–∞—П –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –Є –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ—В: –Ш–Њ–∞–љ–љ –ї–Є—И—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –ї—О–і—П–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –ґ–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –Є—Й—Г—В —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П. –Р —Г–ґ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–µ—И–∞–ї —Б–∞–Љ. –Я—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј —А–∞—Б–њ—П—В–Є—П –Э–µ–Љ—Г–і—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї—Г, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Г –≤—Б—О —Б—Г—В—М –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞, —Б—В–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї–њ—Л. –Э–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –ї—О–і—П–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Ь–µ—Б—Б–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –Є –і–∞–ґ–µ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ –Ш–ї–Є–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –≤–µ—А–Є–ї–Є –µ–≤—А–µ–Є, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ь–µ—Б—Б–Є–Є. –°–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —Б–µ–±–µ ¬Ђ—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї¬ї –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–і–∞—В—М —Б–µ–±–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –њ–Њ—З–µ—Б—В–µ–є. –Ф–ї—П –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —З—Г–ґ–і–Њ, –Њ–љ –±—Л–ї ¬Ђ–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ¬ї вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –ї—О–і—П–Љ. –Ш —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –Ґ–Њ–Љ, –Ъ—В–Њ –Є–і–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–≥–Њ, –љ–Њ –±—Л–ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–µ–≥–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —В–Њ—В —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –Ї—А–µ—Б—В–Є—В—М –Х–≥–Њ: –і–∞ –Ї—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –Њ–±—А—П–і –љ–∞–і –Ь–µ—Б—Б–Є–µ–є? –Э–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –≤—Л—Б—И–µ–µ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б (–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є!) –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Б–∞–Љ –Є –≤—Б–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї –µ–Љ—Г вАФ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Є–Ј —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ–љ–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є. –Ш –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є, –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–Є –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –µ–≥–Њ вАФ —В–∞–Ї –Њ–љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–≤—И–Є–Љ –љ–Є –њ–Њ—З–µ—Б—В–µ–є, –љ–Є —Б–ї–∞–≤—Л. –Ъ–∞–Ї –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ј–љ–∞—О—В –≤—Б–µ. –Ю–љ –Њ–±–ї–Є—З–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Ј–∞ –µ–≥–Њ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –±—А–∞–Ї —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –±—А–∞—В–∞ вАФ –Є —Ж–∞—А—М –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ —В—О—А—М–Љ—Г. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –≤—Б–µ –ґ–µ —Г–≤–∞–ґ–∞–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Є –љ–µ —А–µ—И–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—З–Є–љ–Є—В—М –µ–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞. –Ы–Є—И—М —Е–Є—В—А–∞—П –Є–љ—В—А–Є–≥–∞ —Ж–∞—А–Є—Ж—Л, –і–∞ –њ–ї—П—Б–Ї–∞ –µ–µ —О–љ–Њ–є –і–Њ—З–µ—А–Є –љ–∞ –њ–Є—А—Г, –і–∞ –Њ–±—А–Њ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–њ–µ—Е –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –ї—О–±–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–ї—П—Б—Г–љ—М–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –Њ—В—А—Г–±–Є—В—М –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Э–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–љ –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј —А–∞—Б–њ—П—В–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ—Е–Њ—В—П –Њ—В–і–∞–ї –Я–Є–ї–∞—В? –Я–Њ–≥—А—П–Ј—И–Є–є –≤–Њ –Ј–ї–µ –Љ–Є—А —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Њ–±–ї–Є—З–∞–µ—В –µ–≥–Њ, –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Т–µ–ї–Є—З–Є–µ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П, –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞, –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л вАФ –≤–Њ—В, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г—А–Њ–Ї –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞, —Б—Л–љ–∞ –Ч–∞—Е–∞—А–Є–Є, —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Т–µ—В—Е–Њ–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Р–љ–і—А–µ–є –Ф–Х–°–Э–Ш–¶–Ъ–Ш–Щ www.pravmir.ru/predshestvennik-novoj-zhizni/

|

|

Category:

–ї—О–±–Њ–≤—М

–Ф–≤–µ –њ–µ—Б–љ–Є –Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ 50-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ъ–Њ—А–Є–љ—Д—Б–Ї–∞—П —Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, —В–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–∞–≤–µ–ї, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Є–Љ —Н—В—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г –Ч–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М –ї—О–±–≤–Є, –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –Ї –љ–Є–Љ —Ж–µ–ї—Л–є –≥–Є–Љ–љ –≤ —З–µ—Б—В—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є, –∞ –ї—О–±–≤–Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О, —В–Њ —П вАФ –Љ–µ–і—М –Ј–≤–µ–љ—П—Й–∞—П –Є–ї–Є –Ї–Є–Љ–≤–∞–ї –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є–є. –Х—Б–ї–Є –Є–Љ–µ—О –і–∞—А –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Є –Ј–љ–∞—О –≤—Б–µ —В–∞–є–љ—Л, –Є –Є–Љ–µ—О –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є –≤—Б—О –≤–µ—А—Г, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г –Є –≥–Њ—А—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М, –∞ –љ–µ –Є–Љ–µ—О –ї—О–±–≤–Є, вАФ —В–Њ —П –љ–Є—З—В–Њ. –Ш –µ—Б–ї–Є —П —А–∞–Ј–і–∞–Љ –≤—Б–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ –Є –Њ—В–і–∞–Љ —В–µ–ї–Њ –Љ–Њ–µ –љ–∞ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ, –∞ –ї—О–±–≤–Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О, вАФ –љ–µ—В –Љ–љ–µ –≤ —В–Њ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї—М–Ј—Л. –Ы—О–±–Њ–≤—М –і–Њ–ї–≥–Њ—В–µ—А–њ–Є—В, –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і—Б—В–≤—Г–µ—В, –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –Ј–∞–≤–Є–і—Г–µ—В, –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П, –љ–µ –≥–Њ—А–і–Є—В—Б—П, –љ–µ –±–µ—Б—З–Є–љ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–µ –Є—Й–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –љ–µ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є—В –Ј–ї–∞, –љ–µ —А–∞–і—Г–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–µ, —Б–Њ—А–∞–і—Г–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–µ; –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В, –≤—Б–µ–Љ—Г –≤–µ—А–Є—В, –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В. –Ы—О–±–Њ–≤—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В, —Е–Њ—В—П –Є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В—П—В—Б—П, –Є —П–Ј—Л–Ї–Є —Г–Љ–Њ–ї–Ї–љ—Г—В, –Є –Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—В—Б—П... –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —В—Г—Б–Ї–ї–Њ–µ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ, –≥–∞–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г; —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–љ–∞—О —П –Њ—В—З–∞—Б—В–Є, –∞ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞—О, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ. –Р —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В —Б–Є–Є —В—А–Є: –≤–µ—А–∞, –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞, –ї—О–±–Њ–≤—М; –љ–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М –Є–Ј –љ–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ¬ї (1 –Ъ–Њ—А. 13). –Ш–Ј —Б–≤—П—В–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ I –≤–µ–Ї–∞ –†.–•., –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –Я–µ—В—А –Є –Я–∞–≤–µ–ї –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–Њ–є, –≤ —В–Њ–є –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ъ–Њ—А–Є–љ—Д—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Љ—Г—В–∞, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –≥—А–Њ–Ј–Є–≤—И–∞—П –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤—Г –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–Є–љ—Д—Б–Ї–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї –љ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —Г–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—О —Г—З–µ–љ–Є–Ї –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ —Б–≤—П—В–Њ–є –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ю–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Є–Љ —Б—В–∞—А–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –≤–µ—З–љ–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –Ч–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М –ї—О–±–≤–Є –Є –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–ї –Є–Љ –љ–Њ–≤—Г—О –њ–µ—Б–љ—М –Њ –љ–µ–є. –Т –љ–µ–є –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–ї–∞ –ї—О–±–≤–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є, –µ–µ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞–і –≥—А–µ—Е–Њ–Љ –Є —Б–Љ–µ—А—В—М—О. –Т–Њ—В —Н—В–∞ –њ–µ—Б–љ—М: ¬Ђ–Ъ—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–µ, —В–Њ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –Ч–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л. –Ъ—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј—К—П—Б–љ–Є—В—М —Б–Њ—О–Ј –ї—О–±–≤–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є? –Ъ—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В–Є –Х–≥–Њ? –Э–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В –ї—О–±–Њ–≤—М. –Ы—О–±–Њ–≤—М —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В –љ–∞—Б —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ - –ї—О–±–Њ–≤—М –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–≤, –ї—О–±–Њ–≤—М –≤—Б–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В, –≤—Б–µ —В–µ—А–њ–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–љ–Њ. –Т –ї—О–±–≤–Є –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П, –ї—О–±–Њ–≤—М –≤—Б–µ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є, –ї—О–±–Њ–≤—М—О –≤—Б–µ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –С–Њ–ґ–Є–є –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞, –±–µ–Ј –ї—О–±–≤–Є –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Г–≥–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥—Г. –Я–Њ –ї—О–±–≤–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞—Б –Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞. –Я–Њ –ї—О–±–≤–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–Љ–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ –Ш–Є—Б—Г—Б –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–∞—И, –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –і–∞–ї –Ъ—А–Њ–≤—М –°–≤–Њ—О –Ј–∞ –љ–∞—Б, –Є –Я–ї–Њ—В—М –°–≤–Њ—О –Ј–∞ –њ–ї–Њ—В—М –љ–∞—И—Г, –Є –і—Г—И—Г –°–≤–Њ—О –Ј–∞ –і—Г—И–Є –љ–∞—И–Є.¬ї –Т–Є–і–Є—В–µ –ї–Є, –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –Ї–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ –Є –і–Є–≤–љ–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М, –Є –љ–µ–≤—Л—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ –µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ. –Ъ—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –µ–µ, –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ –°–∞–Љ –С–Њ–≥ –љ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї? –Ш—В–∞–Ї, –±—Г–і–µ–Љ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –Є —Г–Љ–Њ–ї—П—В—М –Х–≥–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л –ґ–Є—В—М –љ–∞–Љ –≤ –ї—О–±–≤–Є –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ, –±–µ–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –С–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л –Љ—Л, –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –µ—Б–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ –Ч–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –С–Њ–ґ–Є–є –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є–Є –ї—О–±–≤–Є, –і–∞–±—Л —З–µ—А–µ–Ј –ї—О–±–Њ–≤—М –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Й–µ–љ—Л –љ–∞–Љ –≥—А–µ—Е–Є –љ–∞—И–Є. –Ш–±–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л —В–µ, –Ї–Њ–Є—Е –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—П –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ—Л –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –≥—А–µ—Е–Є. –С–ї–∞–ґ–µ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ –≤–Љ–µ–љ–Є—В –≥—А–µ—Е–∞, –Є –≤ —Г—Б—В–∞—Е –µ–≥–Њ –љ–µ—В –Њ–±–Љ–∞–љ–∞¬ї. –≠—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–±—А–∞–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ. –Х–Љ—Г —Б–ї–∞–≤–∞ –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Р–Љ–Є–љ—М. –С—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞! –Р–Љ–Є–љ—М –Р—А—Е–Є–µ–њ. –У–µ–Њ—А–≥–Є–є (–Т–∞–≥–љ–µ—А).

–Ю –•–†–Ш–°–Ґ–Ш–Р–Э–°–Ъ–Ю–Щ –Ы–Ѓ–С–Т–Ш

|

|

Category:

–ї—О–±–Њ–≤—М

–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ —В–µ—А—П—О—В –ї—О–±–Њ–≤—М?

–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ вАУ —Н—В–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –ї—О–±–≤–Є. –С–Њ–≥ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –°–µ–±—П –Љ–Є—А—Г –Ї–∞–Ї –Ы—О–±–Њ–≤—М. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ вАУ —Н—В–Њ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М. –Ч–і–µ—Б—М –С–Њ–≥ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –≤–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –Ї–∞–Ї –ї—О–±–Њ–≤—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –°–∞–Љ–Њ–≥–Њ –°–µ–±—П –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г. –≠—В–Њ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ вАУ —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ –С–Њ–≥–∞ —А–∞–і–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАУ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ—Л–є —Г–ґ–∞—Б —В–µ—Е, –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –±–µ–Ј–і–љ–∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ы—О–±–≤–Є вАУ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–∞—П –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.

–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤ –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Є—А—Г –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є–Љ—П –С–Њ–≥–∞: —Н—В–Њ –Є–Љ—П вАУ –Ы—О–±–Њ–≤—М. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –±–µ—Б–µ–і–µ —Б —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–ї –Є–Љ –ї—О–±–Є—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Я—А–µ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ –ї—О–±–≤–Є —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ –С–Њ–≥–µ. –Ы—О–±–Њ–≤—М —Н—В–Њ —В–Њ—В —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–µ—В —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –•—А–Є—Б—В–∞ –Њ—В —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ–Љ–Њ–љ–∞. –Ы—О–±–Њ–≤—М вАУ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –њ—А–Є–љ–µ—Б –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О; —Н—В–Њ—В –Њ–≥–Њ–љ—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –С–µ–Ј –Њ–≥–љ—П –ї—О–±–≤–Є –і—Г—И–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї —В—А—Г–њ. –°–≤—П—В–Њ–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Ш–Њ–∞–љ–љ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ф–µ—В–Є, –ї—О–±–Є—В–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, вАУ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ¬ї.

–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Њ –Љ–Є—А –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М —Н—В–Њ —Б–≤–µ—В –Є –ґ–Є–Ј–љ—М. –Я–Њ–Ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –≥–Њ—А–µ–ї–Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –ї—О—В—Л—Е –≥–Њ–љ–µ–љ–Є–є –Њ–љ–∞ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–Њ–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –Є —В–∞–є–љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞.

–Ъ—А–Є—В–µ—А–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–є –≤–µ—А—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М. –Ш—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –≤–µ—А–∞ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П —З–µ—А–µ–Ј –ї—О–±–Њ–≤—М –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Њ—В–і–µ–ї–Є–Љ—Л –Њ—В –љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї —В–µ–њ–ї–Њ –Є —Б–≤–µ—В вАУ –Њ—В –Њ–≥–љ—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П –≤–µ—А–∞, —В–Њ –≥–∞—Б–љ–µ—В –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–µ, –Ї—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –ї—О–±–≤–Є –Є –і—Г–Љ–∞—О—В —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, вАУ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞—О—В —Б–µ–±—П. –Ш—Е –≤–µ—А–∞ –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ–∞. –Ю–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В —Б–µ–±—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –•—А–Є—Б—В–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ вАУ –Ф—Г—Е–∞ –•—А–Є—Б—В–∞.

–ѓ–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –љ–µ —Г—Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і —Б–Є–ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–≤–∞—В—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е –ї—О–і–µ–є, —В–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ–ґ–Є–ї. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—А—Г—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–∞–Ї –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–µ–Ї–∞, –љ–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –Є—Б–Ї–∞–ґ–∞–µ—В —Г—З–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞, –і–µ–ї–∞–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–Њ–є вАУ –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ –њ–ї–Њ–і–Њ–≤.

–Ю—В—З–µ–≥–Њ –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М —Б—А–µ–і–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ? –Э–∞—З–∞–ї–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж вАУ —Н—В–Њ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М. –У–Њ—А–і—Л–є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –ї—О–і–µ–є –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Њ—А—Г–і–Є–µ –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є вАУ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є; —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —В–µ—А—П–µ—В –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М.

–У–Њ—А–і–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–µ—В –Є –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞. –У–Њ—А–і–Њ–Љ—Г –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Љ–Є—А —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л вАУ –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л.

–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—П вАУ —Н—В–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є —З–ї–µ–љ —Б–µ–Љ—М–Є —Е–Њ—З–µ—В, —З—В–Њ–±—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–Љ—Г, –Є —Б–µ–Љ—М—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–ї–µ–Љ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–є, –љ–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Є –≤–ї–∞—Б—В—М. –У–Њ—А–і—Л–є —Е–Њ—З–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –і–∞–µ—В, –Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї—П–µ—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В –µ–≥–Њ –Љ–љ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞—Б–њ–∞–і–∞—О—В—Б—П —Б–µ–Љ—М–Є, –±—Г–і—В–Њ —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Б—Г–і–∞ –њ–Њ–і —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–∞ —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ —А–∞–і—Г–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –†–Њ–і–љ—Л–µ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–≤–Є–і–∞—В—М—Б—П –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –±–µ–Ј –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –і–Њ–ї–≥. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б—О –Ј–µ–Љ–ї—О –њ–Њ–Ї—А—Л–ї —Б–µ—А—Л–є, –љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ—Л–є —В—Г–Љ–∞–љ.

–С–µ–Ј –ї—О–±–≤–Є –Љ–µ—А—В–≤–µ–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л. –°–∞–Љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –±–µ–Ј –ї—О–±–≤–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —З—Г–ґ–і–Њ–є —Б–µ—А–і—Ж—Г –Є –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –і—Г—И–µ.

–Т —З–µ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –њ–Њ—В–µ—А–Є –ї—О–±–≤–Є? –≠—В–Њ—В –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б; —Н—В–Њ –њ—Г—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П, –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П, —З–µ–Љ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ—Л–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –Є —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–µ –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П. –≠—В–Њ —А–∞—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞; –Њ–љ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В –±—Л—В—М –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ—В–µ—А—П –ї—О–±–≤–Є, —Н–≥–Њ–Є–Ј–Љ –Є –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Є–Љ–µ—О—В —А—П–і –њ—А–Є—З–Є–љ. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–Є—Е.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–µ—А—П–µ—В –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї—О–±–Є—В—М, –Є –µ–≥–Њ –ї—О–±–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В. –Т —В–µ–ї–µ –≥–љ–µ–Ј–і—П—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В—Л –Є —В–µ–Љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—Б—В–Є. –°—В—А–∞—Б—В–Є —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤—Л; —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М –Є—Е –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї—О–і–Є, —В–µ—А—П—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г вАУ —В–µ—А—П—О—В –ї—О–±–Њ–≤—М. –Ы–Њ–ґ—М, –Њ–±–Љ–∞–љ, –і–µ–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П, –±–ї—Г–і –Є —А–∞–Ј–≤—А–∞—В –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –±–µ—Б—Б—В—Л–і–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –і–µ–ї–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–ї–∞–µ—В –Ј–µ–Љ–ї—О –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –≥–і–µ –Њ–±–Є—В–∞—О—В –ґ–Є–≤—Л–µ —В—А—Г–њ—Л.

–Т —З–Є—Б—В–Њ—В–µ вАУ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —Б–≤–µ—В –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –∞ –≤ –≥—А–µ—Е–µ –Є –њ–Њ—А–Њ–Ї–µ вАУ —В—П–ґ–µ—Б—В—М –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –Љ—А–∞–Ї. –І–Є—Б—В–Њ—В—Г —Е–Њ—В—П—В –Њ—В–љ—П—В—М —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ—Б–Љ–µ—П—В—М, —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞—В—М –µ–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А –і–ї—П –ї—О–і–µ–є —Б—В–∞–ї —З—Г–ґ–Є–Љ –Є –њ—Г—Б—В—Л–Љ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї—М –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–≥—А–µ—В—М –µ–≥–Њ —В–µ–њ–ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–Њ–Є—В—Б—П –Љ–Є—А–∞ –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –ї—О–і–µ–є. –≠—В–Њ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–µ –Є –љ–µ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–µ, –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є вАУ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞.

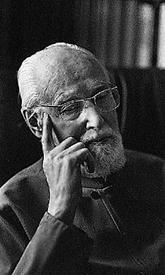

–Р—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –†–∞—Д–∞–Є–ї (–Ъ–∞—А–µ–ї–Є–љ)

|

|

Category:

—Б–≤—В.–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (–Т–µ–ї–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З)

–Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –ї—О–і–µ–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–µ—Б–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ.

–Ш–±–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ—Г –С–Њ–≥ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–∞–ї, –љ–Њ —Б –љ–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В. –Э–∞—А–Њ–і–∞–Љ, —Г–і–∞–ї–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П –С–Њ–ґ–Є—П, –С–Њ–≥ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –Є —А–∞–Ј—Г–Љ: –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Є —А–∞–Ј—Г–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ –ґ–µ, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ—О –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ –Є –і–∞–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Є–љ—Л —З—А–µ–Ј –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г —Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –µ—Б—В—М –Є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —П–≤–ї—П—О—Й–∞—П—Б—П —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ—О, —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ—О –Є –њ—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ—О –Њ–±–Њ–Є—Е —Б–Є—Е –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–є; –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –µ—Б—В—М —Б–Є–ї–∞ –Ф—Г—Е–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ, —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ –Є –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ш, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Њ–і–љ–Є–Љ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ - —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В –Є —Г—З–Є—В –њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –њ—П—В—М —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤: —А–∞–Ј—Г–Љ, –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ–≤–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є —Б–Є–ї—Г –Ф—Г—Е–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л —З–Є—В–∞—В—М –µ–µ –Є –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М, –њ—А–µ–і –љ–Є–Љ –≥–Њ—А–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ —Б–≤–µ—З–∞: —А–∞–Ј—Г–Љ; –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Г–і–µ–є –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л —З–Є—В–∞—В—М –µ–µ –Є –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М, –њ—А–µ–і –љ–Є–Љ –≥–Њ—А—П—В –і–≤–µ —Б–≤–µ—З–Є: —А–∞–Ј—Г–Љ –Є –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ; –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л —З–Є—В–∞—В—М –µ–µ –Є –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М, –њ—А–µ–і –љ–Є–Љ –≥–Њ—А—П—В –њ—П—В—М —Б–≤–µ—З–µ–є: —А–∞–Ј—Г–Љ, –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ–≤–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є —Б–Є–ї–∞ –Ф—Г—Е–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ. –Ъ—В–Њ –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї—Г—З—И–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Є —П—Б–љ–µ–µ —З–Є—В–∞—В—М: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –Њ–і–љ–Њ—О —Б–≤–µ—З–Њ–є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –і–≤—Г–Љ—П —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –њ—П—В—М—О —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є? –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —З–Є—В–∞—В—М, –∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –њ—П—В—М—О —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–≤–Є–і–µ—В—М –і–∞–ї—М—И–µ –Є —З–Є—В–∞—В—М —П—Б–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–∞. –Х—Б–ї–Є —Г –Є–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –њ—П—В—М —Б–≤–µ—З–µ–є —Н—В–Є —Б–≤–µ—З–Є –њ–Њ–≥–∞—Б–љ—Г—В, –Њ–љ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–Љ –Љ—А–∞–Ї–µ, —З–µ–Љ —В–Њ—В, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥–∞—Б–ї–∞ –Њ–і–љ–∞-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤–µ—З–Ї–∞. –Ш–±–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –і–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —В–µ–Љ–љ–µ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Г —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –Ј–∞—И–µ–ї –≤–Њ —В—М–Љ—Г —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞. –Ґ–µ, –Ї—В–Њ –Є–і–µ—В —Б –Њ–і–љ–Њ—О-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—О —Б–≤–µ—З–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б —З–Є—Б—В—Л–Љ –Є –љ–µ–њ–Њ–Љ—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ, –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —В–µ–Љ–љ–Њ–µ —Г—Й–µ–ї—М–µ —Н—В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В—Г –С–Њ–ґ–Є—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї—Г–і–∞ –ї–µ–≥—З–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–Є–µ —В–µ–Љ, –њ—А–µ–і –Ї–Њ–Є–Љ–Є —Б–Є—П–µ—В —Б–≤–µ—Й–љ–Є—Ж–∞ –≤ –њ—П—В—М —Б–≤–µ—З–µ–є. –Ш –µ—Б–ї–Є –Є–і—Г—Й–Є–µ —Б –Њ–і–љ–Њ—О —Б–≤–µ—З–Њ–є, —Б–≤–µ—А–љ—Г–≤ —Б –њ—Г—В–Є –Є –Ј–∞–±–ї—Г–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–Њ —В—М–Љ–µ, –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В–љ—Л (–†–Є–Љ.1:20), —В–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ —В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Њ—В –Э–µ–≥–Њ –њ—П—В—М —Б–≤–µ—З–µ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є —Б –њ—Г—В–Є –Є –Ј–∞–±–ї—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ —В—М–Љ–µ? –Т–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г, –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –ї—О–і–µ–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–µ—Б–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ... –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (–Т–µ–ї–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З)

|

|

Category:

–Њ –і—Г—И–µ

–°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В - –Њ –і—Г—И–µ.

–†–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—П –Њ –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥–∞—Е, –і–∞–љ–љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г, —П –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–∞, —З–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –і—Г—И–Є, - –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї—Г—З—И–µ –љ–µ–±–∞, –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В—П–ґ–∞—В—М –і—Г—И—Г –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–µ–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є.

–Ъ–∞–Ї –Ј–і—А–∞–≤–Є–µ —В–µ–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М, —В–∞–Ї –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ.

–Я—Г—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–µ—В –і—Г—И–∞ —В–≤–Њ—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —В–µ–±–µ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Є —Б–µ–±–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г, –Є –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–Љ —Б —В–Њ–±–Њ—О.

–Э–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Є –љ–µ –ї—О–±–Є—В –С–Њ–≥, –Ї–∞–Ї –і—Г—И—Г –Ї—А–Њ—В–Ї—Г—О, —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г–і—А—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Г—О.

–Э–Є—З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М—Б—П —Б –і—Г—И–Њ—О, –і–∞–ґ–µ —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А. –•–Њ—В—П –±—Л —В—Л —А–∞–Ј–і–∞–ї –±–µ–і–љ—Л–Љ –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, —В—Л –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ—И—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є –Њ–і–љ—Г –і—Г—И—Г.

–С–Њ–≥ –≤—Б–µ –і–∞–ї –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ: –і–≤–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, –і–≤–∞ —Г—Е–∞, –і–≤–µ —А—Г–Ї–Є, –і–≤–µ –љ–Њ–≥–Є, —З—В–Њ–±—Л, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є—В—Б—П –Њ–і–Є–љ —З–ї–µ–љ, –Љ—Л –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–ї–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –µ–≥–Њ —З—А–µ–Ј –і—А—Г–≥–Њ–є; –љ–Њ –і—Г—И—Г –Ю–љ –і–∞–ї –љ–∞–Љ –Њ–і–љ—Г, –Є –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –њ–Њ–≥—Г–±–Є–Љ –µ–µ, —В–Њ —Б —З–µ–Љ –±—Г–і–µ–Љ –ґ–Є—В—М?

|

|

Category:

–Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—П

–° –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ф–љ—П, –Я—А–∞–≤–Ч–љ–∞–Ї–Њ–≤—Ж—Л!!!!

–†–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–ї —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Т—Л –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–і–∞—О—В—Б—П, –Ј–≤–Њ–љ—П—В –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–∞–ї–∞ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ, –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —Б–Њ—В–љ–Є –Љ–Є–ї–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—О. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –њ–Њ –і–≤–µ-—В—А–Є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–љ–Є. –Т–Њ—В –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М!!! –¶–µ–љ–Є—В–µ —Н—В–Њ—В –і–∞—А!!! –°–њ–µ—И–Є—В–µ –љ–∞ –Я–Є—А –Ч–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї –°–≤—В. –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ –Ч–≤–µ–Ј–і–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є!

"–Ь–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–±–µ —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –Ј–≤–µ–Ј–і, —Н—В–Є—Е –Є—Б–Ї–Њ—А–Њ–Ї —А–Є–Ј—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ—Е –Є—Е –Ї—А–∞—И–µ, —Б–≤–µ—В–ї–µ–µ, —П—А—З–µ —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—И–Є—Б—В—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –њ–∞–ґ–Є—В—П—Е –Є –љ–Є–≤–∞—Е, –љ–Њ –≤—Б–µ—Е –Є—Е –ї—Г—З—И–µ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–µ, –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–љ–љ–µ–µ —А–Њ–Ј–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Ї, —А—Г—З—М–µ–≤, –Њ–Ј–µ—А, —А–µ—З–µ–Ї –±–µ–≥—Г—В –њ–Њ –ї–Є—Ж—Г –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П, —Б–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –±–µ–Ј–±—А–µ–ґ–љ–Њ–Љ, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ, –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е —П—А–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ–і—А–∞—Е –Ј–µ–Љ–ї–Є; —В–∞–Љ –µ—Б—В—М —Б–∞–њ—Д–Є—А—Л, –Є–Ј—Г–Љ—А—Г–і—Л, —П—Е–Њ–љ—В—Л, –љ–Њ –≤—Б–µ—Е –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–µ, —З–Є—Й–µ, —П—А—З–µ —Б–≤–µ—А–Ї–∞–µ—В –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В.

–Ш –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –µ—Б—В—М –Є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –Є –Ї–∞–Љ–љ–Є –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ, –Є —Ж–≤–µ—В—Л –љ–∞ –њ–∞–ґ–Є—В—П—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–і–љ—Л—Е –Ј–≤–µ–Ј–і вАУ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–є вАУ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є (—Б–≤—П—В–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є), –љ–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—И–µ–є вАУ –≤ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–і–љ—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –њ–∞–ґ–Є—В—П—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е, –љ–Њ –≤—Б–µ—Е –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–µ —А–Њ–Ј–∞ вАУ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П. –Ф–Є–≤–љ—Л –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—И–µ–є вАУ –Њ–±—А—П–і—Л, –љ–Њ –≤—Б–µ—Е –Є—Е —П—А—З–µ –±–ї–Є—Б—В–∞–µ—В –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В вАУ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П.

–Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є. –Ю–љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –і–∞–љ–Њ –ї—О–і—П–Љ –≤ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Ї —Б–≤—П—В–Њ–є —З–∞—И–µ, —В–∞–Ї —З–Є—Б—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Ы—О–±–Є—В–µ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О, –±–µ—А–µ–≥–Є—В–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–Ј—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–Њ–Є –і—Г—И–Є —Б–≤–µ—В–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ; —Б—З–Є—В–∞–є—В–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–Љ –і–љ–µ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–Њ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–∞–Љ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л—В—М –Ј–∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є. вА¶–Я—Г—Б—В—М –Њ—З–Є –≤–∞—И–Є –≤–Є–і—П—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—И—Г, –њ—Г—Б—В—М —Г—И–Є –≤–∞—И–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–ї—Л—И–∞—В: ¬Ђ–Я—А–Є–Є–Љ–Є—В–µ, —П–і–Є—В–µ¬ї. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞ —В–Њ—В –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–є –і–∞—А, –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —В—А–µ–њ–µ—Й—Г—В –∞–љ–≥–µ–ї—Л. " (–°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ –Ч–≤–µ–Ј–і–Є–љ—Б–Ї–Є–є -–•–Ы–Х–С –Э–Х–С–Х–°–Э–Ђ–Щ)

|

|

Category:

—Б–≤—В.–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (–Т–µ–ї–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З)