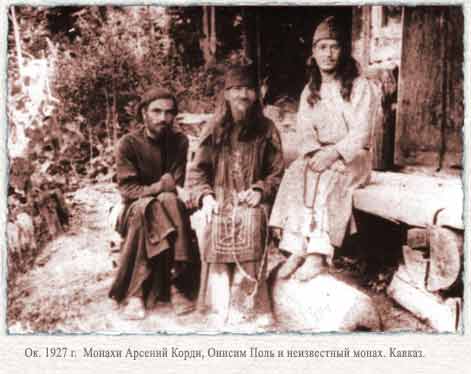

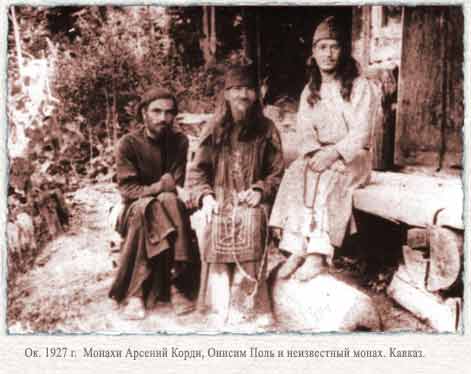

|

Category:

–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ

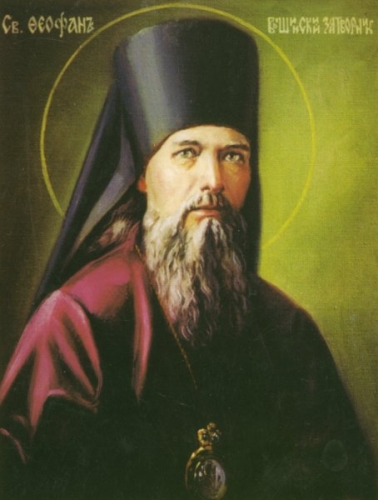

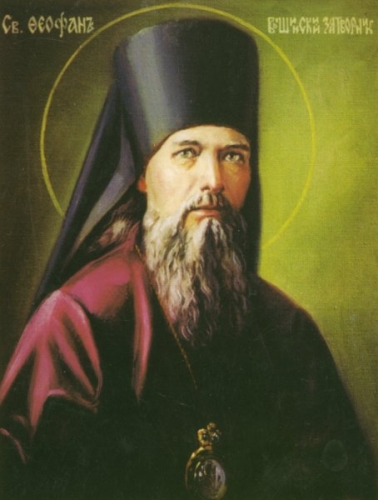

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–∞–Љ—П—В—М –°–≤—В. –§–µ–Њ—Д–∞–љ–∞ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–∞, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Х–≥–Њ –І–µ—Б—В–љ—Л—Е –Љ–Њ—Й–µ–є.

–•–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б –≤–∞–Љ–Є —Б–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –Я—А–њ. –Т–∞—А—Б–Њ–љ—Г—Д–Є–є –°—В–∞—А–µ—Ж –Ю–њ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—О –§–µ–Њ—Д–∞–љ—Г.

–Я–∞–Љ—П—В–Є –≤ –С–Њ–Ј–µ –њ–Њ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –§–µ–Њ—Д–∞–љ–∞ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–∞

(вА† 6 —П–љ–≤–∞—А—П 1894 –≥–Њ–і–∞)

–Ю–љ –±–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї –≥–Њ—А—П –Є —Б–≤–µ—В—П (–Ш–љ. 5, 35).

–Т—Л –µ—Б—В–µ —Б–≤–µ—В –Љ–Є—А–∞; –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≥—А–∞–і —Г–Ї—А—Л—В–Є—Б—П –≤–µ—А—Е—Г –≥–Њ—А—Л —Б—В–Њ—П (–Ь—Д. 5, 14).

1

–Ф–∞–≤–љ–Њ –ї–Є –ґ–Є–ї —В–Њ—В —Б—В–∞—А–µ—Ж —З—Г–і–љ—Л–є,

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е —Б–Є–ї,

–І—В–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б–≤–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—А—Г–і–љ—Л–є

–Т –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ –Ю–њ—В–Є–љ–Њ–є —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї?

–Ф–∞–≤–љ–Њ –ї—М –њ–Њ—З–Є–ї —Б–µ–є –і–Є–≤–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ [1],

–Ф–∞—А–∞–Љ–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є,

–І—В–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–µ –Є –≤ –і–µ–ї–∞—Е –Є –≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–є –±—Л–ї –Є —Б–Є–ї—М–љ—Л–є,

–І—В–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ–Ј–≤—Л—Б–Є–ї –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ?

–Ф–∞–≤–љ–Њ –ї—М —Г–Љ–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –≤–µ—Й–Є–є –µ–≥–Њ –≥–ї–∞—Б?

–Ф–∞–≤–љ–Њ –ї–Є –Њ—В–Њ—И–µ–ї –≤ –І–µ—А—В–Њ–≥ –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–є

–Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є–Ї —Б–µ–є –Є –і–Є–≤–љ—Л–є –Є —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–є;

–Ш –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—М –Є—Е –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б,

–°—В—П–ґ–∞–≤—И–Є—Е –і–∞—А –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ—М—П

–Ш —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є —Г–Љ,

–І—В–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –љ–∞—Б –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В —З—Г–і–љ—Л—Е –і—Г–Љ

–Ь–Њ–≥—Г—З–µ–є —Б–Є–ї–Њ—О —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ—М—П?

–Ф–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –Љ–Є–љ—Г–ї–Њ вАФ –Є –љ–Њ–≤–∞—П —Г—В—А–∞—В–∞!

–Ш –≤–љ–Њ–≤—М –†–Њ—Б—Б–Є—П —Б–Ї–Њ—А–±–Є—О –Њ–±—К—П—В–∞!

–Ш –≤–µ—Б—В—М –њ–Њ –љ–µ–є –љ–µ—Б–µ—В—Б—П –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—Ж,

–І—В–Њ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Њ—В –љ–∞—Б –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Њ—А–µ—Ж;

–Х—Й–µ –Є–љ–Њ–є –њ–Њ—З–Є–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ,

–°—В–Њ–ї–њ –≤–µ—А—Л, –Є—Б—В–Є–љ—Л –≥–ї–∞—И–∞—В–∞–є –Є —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—М,

–Т–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В–µ—Ж, –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї –Є —Г—З–Є—В–µ–ї—М, вАУ

–Я–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –љ–∞—Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –§–µ–Њ—Д–∞–љ,

–І—В–Њ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –±—Л–ї –љ–∞–Љ!

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –≥–Њ–і–Є–љ–∞,

–Я–Њ—З–Є–ї –Њ–љ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–є, –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–Њ–є.

–Т –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Б–≤–µ—В–ї—Л–є –і–µ–љ—М –С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—М—П

–Я—А–Є–Ј–≤–∞–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–∞

–Т –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–µ –Є –≤–µ—З–љ—Л–µ —Б–µ–ї–µ–љ—М—П,

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—М–µ;

–Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞!

–Я–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л–є –≤—Л—Б—И–µ–Љ—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –≤–µ–ї–µ–љ—М—О,

–Ю–љ –љ–∞ —Б—В–µ–Ј—О –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї

–Ш –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б–≤–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –і–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї,

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ—М—П

–Т –љ–∞—И –±—Г–є–љ—Л–є –≤–µ–Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–ї–µ–љ—М—П.

–Т–Њ–Њ—З–Є—О –Њ–љ –Љ–Є—А—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї,

–І—В–Њ –≤ –ї—О–і—П—Е –љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤—Л—Б—И–Є–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М—П,

–Ш –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—А–Ї –≤ –Є—Е —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є–і–µ–∞–ї.

–Э–µ–Ј—А–Є–Љ—Л–є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г, –≤ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ,

–Э–∞–µ–і–Є–љ–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї

–Ю–љ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–Њ –Љ–Є—А—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В–Є–ї

–£—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ.

–Х–Љ—Г –±—Л–ї —А–∞–µ–Љ —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ—Л–є –Ј–∞—В–≤–Њ—А!

–°–ї—Г–ґ–Є–ї –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–Є–і–∞–љ—М–µ–Љ,

–°–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Њ–Љ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–µ—В—Л–Ї–∞–љ—М—П:

–Т—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –і–ї—П –љ–∞—Б —Г–Ї–Њ—А!

¬Ђ–Ч–∞—З–µ–Љ –≤ –Ј–∞—В–≤–Њ—А —Б–µ–±—П –Њ–љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї?

–Ч–∞—З–µ–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ –Є —В—П–ґ–Ї–Њ–µ —Б—В–Њ–ї—М –±—А–µ–Љ—П

–Э–∞ —А–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї?

–Ъ —З–µ–Љ—Г –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–∞—П —В–∞–Ї–∞—П —В—А–∞—В–∞ —Б–Є–ї?

–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Є–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З, –Є–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤—А–µ–Љ—П,

–Ш–љ–∞—П –љ—Л–љ–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ—Г–ґ–љ–∞,

–Ш–љ–Њ–≥–Њ –ї—О–і–Є —В—А–µ–±—Г—О—В —Б–ї—Г–ґ–µ–љ—М—П,

–Ф–ї—П –љ–Њ–≤–Њ–є –љ–Є–≤—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ—Л —Б–µ–Љ–µ–љ–∞.

–Ъ —З–µ–Љ—Г —Б–Є—П –±–Њ—А—М–±–∞, –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ –ї–Є—И–µ–љ—М—П,

–Я–Њ—Б—В—Л, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –њ–ї–Њ—В–Є –Є–Ј–љ—Г—А–µ–љ—М—П?

–Ф–ї—П –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞

–Э–µ –≤–µ—А–∞ –љ–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–∞, –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ –Ј–љ–∞–љ—М–µ.

–Я—А–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ—А–∞ –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –њ—Г—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ—М—П;

–Ш–љ–∞—П –љ–∞—Б —В–µ–њ–µ—А—М –≤–µ–і–µ—В –Ј–≤–µ–Ј–і–∞,

–Ш–љ–Њ–є —А—Л—З–∞–≥ –Њ—В–љ—Л–љ–µ –і–≤–Є–ґ–µ—В –Љ–Є—А;

–Т —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е –ї—О–і–µ–є –Є–љ–Њ–є —Ж–∞—А–Є—В –Ї—Г–Љ–Є—А,

–Ъ—Г–Љ–Є—А —Б–µ–є вАУ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ—М—П,

–Р –љ–µ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М–µ –≤ –љ–µ–±–µ—Б–∞!¬ї вАУ

–Ґ–∞–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –≤–Њ–њ–ї—М —Б–≤–Є—А–µ–њ–Њ–≥–Њ –≥–ї—Г–Љ–ї–µ–љ—М—П,

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ –±—Л–ї –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А,

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї-–Є–µ—А–∞—А—Е –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ј–∞—В–≤–Њ—А!

–Ґ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Љ—Г—В–љ–Њ–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞

–Ґ—П–ґ–µ–ї—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –†—Г—Б—М –≥–Њ–і–∞...

2

–£–±–Њ–≥–Њ–є —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В–Є, —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Л

–ѓ–≤–ї—П–ї–Њ –≤–Є–і –µ–≥–Њ —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ—М–µ.

–Э–∞ –≤—Б–µ–Љ —Б–ї–µ–і—Л —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—И–µ–љ—М—П,

–Ш –љ–µ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤ –љ–µ–є —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л.

–Ы–Є—И—М –≤—Б—О–і—Г –≤–Є–і–љ—Л –≥—А—Г–і—Л –Ї–љ–Є–≥ вАУ

–Ю—В—Ж–Њ–≤ —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ—М—П,

–І—В–Њ –±—Г–і—П—В –≤ –љ–∞—Б –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М—П,

–Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—П –і—Г—Е –Њ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—А–Є–≥.

–У–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –і—Г–Љ –≤ –љ–Є—Е –≤–Є–і–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—М–µ,

–Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –≤ –љ–Є—Е —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ —З–µ—А—В—Л

–Ш–љ–Њ–є вАУ –љ–µ–≥–Є–±–љ—Г—Й–µ–є –Є –≤–µ—З–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л;

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Њ–љ–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ—М—П,

–Ш –Љ—Л—Б–ї–Є –≤ –љ–Є—Е –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л,

–І—В–Њ –љ–∞—Б –њ–ї–µ–љ—П—О—В —Б–Є–ї–Њ—О —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–є;

–Э–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є

–Ь–Њ–≥—Г—З–Є–µ –∞–Ї–Ї–Њ—А–і—Л –≤ –љ–Є—Е —Б–ї—Л—И–љ—Л.

–Т –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є —П—Б–љ–µ–µ –≤–Є–і–Є—В —Г–Љ

–Ґ—Й–µ—В—Г —Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°—О–і–∞ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї

–Ь–љ–Њ–≥–Њ–Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л–є —А–µ–≤ –Є —И—Г–Љ

–С—Г—И—Г—О—Й–µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П,

–У–і–µ –≤–Њ–Ј–і—Л–Љ–∞—О—В—Б—П –Ј–∞ –≤–∞–ї–Њ–Љ –≤–∞–ї,

–У–і–µ —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —В—П–ґ–Ї–Є–є —Б—В–Њ–љ

–Ю—В—З–∞—П–љ—М—П, —Г–љ—Л–љ–Є—П –Є –≥–Њ—А—П,

–У–і–µ –±—Г—А–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞—О—В —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ.

–Ъ –±–Њ–≥–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є—О —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Є –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г,

–Т—Б–µ–≥–Њ —Б–µ–±—П –Њ–љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –њ—А–µ–і–∞–ї

–Ш –≤ –Э–µ–Љ –Х–і–Є–љ–Њ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–µ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ

–°–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї.

–Э–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б–≤–Њ–є –Є —В—А—Г–і –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ—Л–є,

–Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–µ–±–µ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ —Б—В—П–ґ–∞–ї,

–Я–Њ–Ї—А—Л–ї –Њ–љ –Њ—В –ї—О–і–µ–є –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ–Њ–є —В–∞–є–љ–Њ–є,

–Э–µ —В—А–µ–±—Г—П –Њ—В –љ–Є—Е –љ–Є —З–µ—Б—В–Є, –љ–Є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї.

–С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—О —Б–Є–ї–Њ—О —Е—А–∞–љ–Є–Љ—Л–є,

–Т —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є –Њ–љ –њ—Г—В—М —Б–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї,

–Ь–Є–љ—Г—П –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є —В–µ–Љ–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–Љ–љ–Є–љ—Л,

–У–і–µ –≤—А–∞–≥ –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –ґ–µ—А—В–≤—Г, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї.

–Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–≤–µ—В–Њ–≤ –≤–µ—А–љ—Л–є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М,

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Р–љ–≥–µ–ї—Г, –Њ–љ –С–Њ–≥—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї

–Ш –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї

–Э–µ—А—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Г—О –Х–Љ—Г –Є —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –Њ–±–Є—В–µ–ї—М.

–Э–∞ –С–Њ–ґ–Є–є –Љ–Є—А, –љ–∞ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ—М—П

–Т–Ј–Є—А–∞—П —Б –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л,

–°—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л

–Ш—Е —В–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –Є —З—Г–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ—М—П.

–Ь–Є—А —Н—В–Њ—В —В–∞–є–љ–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–≤–Є—В,

–Я–µ—З–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ–Љ –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є;

–Э–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Г–Љ—Г –њ–Њ–љ—П—В–µ–љ —Б–Љ—Л—Б–ї –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є,

–І—В–Њ –≤ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ї—А—Л—В.

–Т –±–Њ—А—М–±–µ —Б –і—Г—Е–∞–Љ–Є —В—М–Љ—Л, –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –Є –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–є,

–Ю–љ –і–Є–≤–љ—Г—О –њ–Њ–±–µ–і—Г –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї,

–Ч–∞–љ–µ –≥–ї–∞–≤—Г –µ–≥–Њ —Б—В—П–≥ –≤–µ—А—Л –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є

–°–≤–Њ–µ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –Њ—Б–µ–љ—П–ї.

–Ш –≤ —Б–µ–є –±–Њ—А—М–±–µ —Б—В—П–ґ–∞–ї –Њ–љ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ—М–µ

–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М вАУ –љ–µ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ—М–µ,

–І—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –µ—Б—В—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥, —В—П–ґ–Ї–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞

–Ш –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В –і–ї—П –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —А–∞–±–∞,

–Ш –≤—Л—Б—И–∞—П –≤ –љ–µ–є –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –µ—Б—В—М —Б–Љ–Є—А–µ–љ—М–µ!

–І—В–Њ –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–≤–µ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї,

–Ш —Б–Љ—Л—Б–ї –µ–µ, –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —Ж–µ–ї—М вАУ –±–Њ–≥–Њ–Њ–±—Й–µ–љ—М–µ.

–Т–Њ—В—Й–µ –µ–Љ—Г –≤—А–∞–≥ —Б–µ—В–Є —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї—П–ї,

–Ю–љ —Б–µ—В–Є —Б–Є–Є —А–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –љ–Є—В–Є –њ–∞—Г—В–Є–љ—Л.

–Ю–љ –Ј—А–µ–ї –Ј–і–µ—Б—М –Њ–±—А–∞–Ј—Л –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л,

–Э–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л –Њ–љ–Є —Б—Л–љ–∞–Љ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л,

–Ь—П—В—Г—Й–Є–Љ—Б—П —Б—А–µ–і—М –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г—З–Є–љ—Л.

–Ю–Љ—Л–≤ —Б —Б–µ–±—П —Б–ї–µ–і—Л –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —В–Є–љ—Л,

–Ю–љ –≤ –Љ–µ—А—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї

–Ш —З–Є—Й–µ —Б–µ–±—П —Б–љ–µ–≥–∞ —Г–±–µ–ї–Є–ї,

–І—В–Њ –Ї—А–Њ–µ—В –≥–Њ—А –Ј–∞–Њ–±–ї–∞—З–љ—Л—Е –≤–µ—А—И–Є–љ—Л.

–Ю–љ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–Љ

–Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –Љ–Є—А –≤ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ,

–Э–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л–є –љ–µ–≤–µ—А–Є—П —Б—Л–љ–∞–Љ,

–Э–µ–Ј—А–Є–Љ—Л–є —Б–ї–µ–њ–Њ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—З–∞–Љ.

–Ь—Л, –≥–Њ—А–і—Л–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –ї–Є—И—М –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Ј–љ–∞–љ—М–µ–Љ,

–Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ —З–∞–µ–Љ —Б –Ч–∞–њ–∞–і–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В

–Ш —З—Г–і–∞ –ґ–і–µ–Љ –≤ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ —Г–њ–Њ–≤–∞–љ—М–Є вАУ

–Т —В–Њ–Љ–ї–µ–љ—М–Є —Б–µ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –ї–µ—В,

–Ґ–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞—И–µ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ—М–µ:

–Ґ–∞–Љ –µ—Б—В—М –љ–∞—Г–Ї–Є, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞, –љ–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ—М—П,

–Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–Љ —Б–≤–µ—В–∞ вАУ –љ–µ—В!

–Ґ–∞–Љ –≤–Њ—Ж–∞—А–Є–ї–Є—Б—М –Ј–ї–Њ–±–∞ –Є —А–∞—Б—В–ї–µ–љ—М–µ [2].

–Х–Љ—Г –±—Л–ї —Б–Ї–Є–љ–Є–µ–є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞—В–≤–Њ—А!

–°—В—А–µ–Љ—П—Б—М –≥–Њ—А–µ? –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –Є —Г–Љ–Њ–Љ,

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П –Њ–љ –≤ –љ–µ–Љ,

–°–њ–Њ–і–Њ–±–Є–≤—И–Є—Б—М –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Є–і–µ–љ–Є–є

–Ш –і–Є–≤–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л—Е –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–є.

–Ю–љ –і—Г—Е—Г –µ–≥–Њ –і–∞–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А

–Ш —Б–≤–µ—А–≥–љ—Г–ї —Б –љ–µ–≥–Њ –≥–љ–µ—В –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї—А—Г—З–Є–љ—Л,

–Т –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Њ–љ –Њ–±—А–µ–ї.

–Ґ–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ–Њ–Ї–Є–є —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–µ–ї,

–Я–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є –±–Њ–ї–Њ—В–љ—Л–µ –љ–Є–Ј–Є–љ—Л,

–У–і–µ –Њ–љ —Б–µ–±–µ –і–Њ–±—Л—З—Г —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї,

–Я–Њ–ї–µ—В —Б–≤–Њ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Ї –љ–µ–±–µ—Б–∞–Љ

–†–∞–Ј–Љ–∞—Е–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ–≥—Г—З–Є—Е –Ї—А—Л–ї;

–Ш, –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є, —А–µ–µ—В —В–∞–Љ,

–Я–Њ–і–љ—П–≤—И–Є—Б—М –≤—Л—И–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Є–љ–Є—Е —В—Г—З,

–У–і–µ –ґ–∞—А—З–µ –Є —Б–≤–µ—В–ї–µ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –ї—Г—З.

3

–Т –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є –Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–ї,

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–≤–Њ–Є —Г—Б–µ—А–і–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–љ—М—П

–Ч–∞ –†—Г—Б—М —А–Њ–і–љ—Г—О –С–Њ–≥—Г –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї, вАУ

–Ф–∞ —Г–Ј—А–Є—В –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—М—П

–Ш –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї

–Ш, –і–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤—Л–є,

–°–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –±—Л –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї,

–£–Ј—А–µ–≤ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В –µ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л...

–Я–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤—Г –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –љ–∞–Ј–Є–і–∞–љ—М–µ

–°–≤–Њ–Є —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П вАУ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —В—А—Г–і—Л,

–£–Љ–∞ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—М—П

–Ш –і–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—Л —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М–µ–Љ:

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–≤–µ—В–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—И –њ—Г—В—М

–Ш —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П—В–Њ–є –Њ–≥–Њ–љ—М –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М

–Т –љ–∞—Б, –Њ–±–µ—Б—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—Б—В—П–Љ–Є –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ—М–µ–Љ.

–Ю–љ —Г—П—Б–љ–Є–ї –≤ –љ–Є—Е –њ—Г—В—М –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ—М—П

–Ш –ґ–Є–Ј–љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї

–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Є –і–Є–≤–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ—М–µ.

–Ю–љ –≤–µ—А—Г –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Г—О –≤—Б–µ–ї—П–ї,

–І—В–Њ –≤–љ–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞–Љ –љ–µ—В —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ—М—П,

–І—В–Њ –≤—Б–µ –Є–љ–Њ–µ вАУ –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї –Љ–Є–Љ–Њ–ї–µ—В–љ—Л–є, –і—Л–Љ!

–У–Њ—А–Є—В –≤ –љ–Є—Е —Б–≤–µ—В —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ—М—П,

–Я—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—Л –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ—М–µ–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ.

–Э–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ

–Я–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–µ –Є–ї—М —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В–Є —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ–є;

–Э–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –і—А—Г–≥–Є–Љ

–Я–Њ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є —Г–Љ–∞ –Є–ї—М –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ–є.

–Т–Њ—Б–ї–µ–і –Є–љ—Л—Е –±–Њ–≥–Њ–≤ –Њ–љ–Є –Є–і—Г—В —В–Њ–ї–њ–Њ–є,

–Ш—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є —Ж–µ–ї—М вАУ –±–ї–∞–≥ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—П–ґ–∞–љ—М–µ

–Ш–ї—М –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ—М–µ:

–Э–Є —З—Г–≤—Б—В–≤ –±–ї–∞–≥–Є—Е, –љ–Є –≤–µ—А—Л –љ–µ—В —Б–≤—П—В–Њ–є.

–Ш —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є –Є—Е –Є–љ—Л–µ,

–Э–µ –њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б–µ–є —В–ї–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥—А–∞–љ—М,

–° –і—Г—Е–∞–Љ–Є —В—М–Љ—Л –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–∞ –Є–Љ –±—А–∞–љ—М;

–Э–µ –≤–µ—А—П—В –≤ –љ–Є—Е –Њ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї–Є –њ—Г—Б—В—Л–µ.

–Э–Є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–µ–є —Г –љ–Є—Е, –љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї,

–Я—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є –Є–і—Г—В —Б—В–µ–Ј—П–Љ–Є,

–Ш —Г–Љ –Є—Е –Њ–Љ—А–∞—З–µ–љ –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–∞—Б—В—П–Љ–Є,

–Ш –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–є –ґ–і–µ—В —Г–і–µ–ї.

–Э–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—Л–љ—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ—М—П –Є –њ–µ—З–∞–ї–Є,

–І—М—П –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–∞ –Є –њ—Г—Б—В–∞,

–Я—А–Њ—З–ї–Є —В–µ —З—Г–і–љ—Л–µ –Є —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ —Б–Ї—А–Є–ґ–∞–ї–Є,

–І—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М —Г—З–Є–ї–Є –С–Њ–≥–∞ –Є –•—А–Є—Б—В–∞,

–Ш, –њ–Њ–ї–љ—Л —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞–Љ –Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–ї–Є;

–Т –љ–Є—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї–Є.

–Ю–±—К—П—В—Л–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ —В—П–ґ–Ї–Є–Љ —Б–љ–Њ–Љ,

–Ю–љ–Є —Б–Њ–≥—А–µ–ї–Є—Б—М –Є—Е –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ.

–Ш –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ—И–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ,

–Ш, —Б–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤ –њ—Г—В—Л –ї–ґ–Є –Є –Њ–±–Њ–ї—М—Й–µ–љ—М—П,

–І—В–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–Є –Є—Е –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –Є —Г–Љ–Њ–Љ,

–Ш –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—Б—М –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ—М—П,

–Т —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ.

–Ю–љ –њ—А–Њ–±—Г–і–Є–ї –Є—Е –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ –°–≤–Њ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ,

–Ч–∞—Б—В—Л–≤—И–Є—Е –≤ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є–Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–Љ.

–Ш –≤ –љ–Є—Е –Ј–∞–±–Є–ї —А–Њ–і–љ–Є–Ї –≤–Њ–і—Л –ґ–Є–≤–Њ–є.

–Ш, —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В—П—Б—М –њ–Њ–і –Ї—А–Њ–≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є

–Ш–Ј –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ—М—П,

–Ю–љ–Є –љ–∞—И–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—И–∞–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–є,

–Ч–∞–±—Л–≤—И–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ—М—П,

–Ш, –њ–Њ–ї–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є,

–Я—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є –Ч–Є–ґ–і–Є—В–µ–ї—П –Ґ–≤–Њ—А—Ж–∞,

–І—В–Њ –Є—Е –Є–Ј–≤–µ–ї –Є–Ј —Б–µ–є –љ–µ–≤–Њ–ї–Є –і–Є–Ї–Њ–є,

–У–і–µ —В—М–Љ–∞ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –Є –Љ—Г–Ї–∞ –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞.

4

–Ю—Б—В–∞–≤–Є–ї –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—М–µ...

–Т –љ–µ–Љ –≤–Є–і–Є–Љ –Љ—Л –њ–µ—З–∞—В—М —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–є —З–Є—Б—В–Њ—В—Л

–Ш –Ї—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ—М—П

–Ш –Њ—В–±–ї–µ—Б–Ї —З–Є—Б—В—Л—Е –і—Г–Љ. –Х–≥–Њ —З–µ—А—В—Л

–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —Г–Љ–Є–ї–µ–љ—М—П,

–Я—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—Л –Њ–љ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є,

–Я—А–Є –≤–Є–і–µ –Є—Е –±–ї–∞–≥–Є–µ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ—М—П

–Т—Б—В–∞—О—В –≤ –і—Г—И–µ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —А–Њ–є...

–Э–µ—Б–µ—В—Б—П –≤—А–µ–Љ—П. –Э–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ—О —З—А–µ–і–Њ–є

–Ш–і—Г—В –Ј–∞ –і–љ—П–Љ–Є –і–љ–Є, –Є –Љ–Є–љ–µ—В –≥–Њ–і,

–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Њ—В –љ–∞—Б –Њ–љ –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є.

–Ь—Л –њ–∞–Љ—П—В—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–Љ –Њ –љ–µ–Љ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –≤ —А–Њ–і

–Ш –Ї –С–Њ–≥—Г –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–Љ —Г—Б–µ—А–і–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–µ–љ—М—П:

–Ф–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—В –і—Г—И—Г –≤ —А–∞–є—Б–Ї–Є–µ —Б–µ–ї–µ–љ—М—П,

–У–і–µ –љ–Є –њ–µ—З–∞–ї–µ–є, –љ–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є –љ–µ—В,

–Э–Њ –≤–µ—З–љ—Л–є —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–Ј–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є –°–≤–µ—В.

–£–Љ–Њ–ї–Є–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –і–∞ –љ–∞–Љ –Ю–љ –љ–Є—Б–њ–Њ—И–ї–µ—В

–Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є–љ–Њ–≥–Њ, –Є –љ–Њ–≤–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ

–Э–∞–і –†—Г—Б—Б–Ї–Њ—О –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –Њ–њ—П—В—М –≤–Ј–Њ–є–і–µ—В,

–Ш —П–≤—П—В—Б—П –љ–∞–Љ –Љ–Њ—Й—М –µ–≥–Њ –Є —Б–Є–ї–∞!

–Ф–∞ –њ—А–Њ—Б–Є—П–µ—В –Њ–љ —Б–≤—П—В—Л–љ–µ–є —Б–ї–Њ–≤ –Є –і–µ–ї!

–Ш —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –±—Л –Љ–Є—А –µ–≥–Њ —Г–Ј—А–µ–ї,

–Ш –њ—А–Є–Њ–±—Й–Є–Љ—Б—П –Љ—Л –µ–≥–Њ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є вАУ

–°—Л–љ—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є.

1894 –≥.

.......................................................................................

[1]–Ч–і–µ—Б—М —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П –Њ–њ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Є–µ—А–Њ—Б—Е–Є–Љ–Њ–љ–∞—Е –Р–Љ–≤—А–Њ—Б–Є–є, —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П 10 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1891 –≥–Њ–і–∞.

[2] –Ь—Л—Б–ї—М –§.–Ь. –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

|

|

Category:

–Љ–Њ–љ–∞—В—Л—А–Є

–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ.

–°–≤. –њ—А–њ. –Х—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П (–±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П) –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П

–Ш–Љ—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–Є –≤ –Љ–Є—А—Г вАФ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П (¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї). –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—З–µ—А—М—О –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Р–љ–љ—Л. –Я–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ 18 —П–љ–≤–∞—А—П 1366 –≥. —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –±—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Є —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ. –°–≤–∞–і—М–±—Г —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ —В–µ—Е –ї–µ—В –≤ –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–љ–µ. –≠—В–Њ—В –±—А–∞–Ї –Є–Љ–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —Б—Г–і—М–±—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П—П —Б–Њ—О–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤. –С—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ —О–љ—Л—Е –Ї–љ—П–Ј—П –Є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є ¬Ђ–њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є—О —Б–µ—А–і—Ж–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е¬ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж.

–Т —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ —Н—В–Њ—В –±—А–∞–Ї. –Ч–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –†—Г—Б–Є: –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤–Њ–є–љ —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є вАФ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –≤—А–∞–≥–∞–Љ вАФ –Ю—А–і–µ –Є –Ы–Є—В–≤–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–µ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –≤ —Б–∞–Љ—Л–є –≥–Њ–і –±—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П —Б –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–µ–є —Б–≤–Є—А–µ–њ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ ¬Ђ–Љ–Њ—А–Њ–≤–∞—П —П–Ј–≤–∞¬ї, –љ–∞—А–Њ–і —Г–Љ–Є—А–∞–ї —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є, –њ–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ —Б–ї—Л—И–∞–љ –±—Л–ї –њ–ї–∞—З –Є –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П –Њ—Б–Є—А–Њ—В–µ–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Ъ —Н—В–Њ–є –±–µ–і–µ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ вАФ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –њ–Њ–ґ–∞—А –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ь–Њ—А–µ –Њ–≥–љ—П –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ —Г–ї–Є—Ж—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–ґ–Є—А–∞—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є. –У–Њ—А–µ–ї–Є –і–Њ–Љ–∞, –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —Б–Ї–Њ—В, –≥–Є–±–ї–Є –ї—О–і–Є.

–°—В–Њ–љ –Є –њ–ї–∞—З –љ–∞—А–Њ–і–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ—А–µ–Љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б–≤–Њ–є —Б–ї–µ–і –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —О–љ–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є вАФ –Є –≤–Њ—В —В–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —П–≤–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П –Љ–∞—В–µ—А—М—О –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Њ–±–µ–Ј–і–Њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї—М—Ж–µ–≤, –≤–і–Њ–≤ –Є —Б–Є—А–Њ—В.

–Х–і–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є–Ј –њ–µ–њ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –≤ 1368 –≥. –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ю–ї—М–≥–µ—А–і –Њ—Б–∞–і–Є–ї –Ъ—А–µ–Љ–ї—М, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–∞—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М —Б –Ї–љ—П–≥–Є–љ–µ–є, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –Є –±–Њ—П—А–µ. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ –≥–Њ—А–µ–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Њ–њ—П—В—М —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–Њ–љ—Л –Є –Ї—А–Є–Ї–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е, –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–±–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є. –Т—Б—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–µ–љ–∞.

–Ѓ–љ–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М –Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е. –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є –њ—П—В–Є –ї–µ—В –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–љ—П–Ј—О –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—О –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ю—А–і—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–њ–Њ—А–Њ–Љ –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ (1399 –≥.). –Я–µ—А–≤–Њ—Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–Є–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї –Ї–љ—П–Ј—П –љ–∞ —Н—В—Г –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г вАФ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—В–∞—А–µ—Ж —Б–∞–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї –µ–≥–Њ –і–Њ –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–љ—Л. –Т –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М –Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П. –Я–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –Ю—А–і—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —Б —П—А–ї—Л–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ.

–Т—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—В—Л –њ—А–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ–і –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є вАФ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ вАФ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞, –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Є. –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –°–µ—А–≥–Є–є –Ї—А–µ—Б—В–Є–ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –Є –і–≤—Г—Е –µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –њ–µ—А–≤–µ–љ—Ж–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П (—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—В—Л —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М 5 —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Є 3 –і–Њ—З–µ—А–Є). –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –±—А–∞–Ї. –Р–≤—В–Њ—А ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–∞ –Њ –ґ–Є—В–Є–Є...¬ї –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є —В–Њ—З–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –і–ї—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—В—Л: ¬Ђ–Х—Й–µ –Є –Љ—Г–і—А—Л–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –≤ —В–µ–ї–µ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ. –Ш —П –љ–µ —Б—В—Л–ґ—Г—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –і–≤–Њ–µ —В–∞–Ї–Є—Е –љ–Њ—Б—П—В –≤ –і–≤—Г—Е —В–µ–ї–∞—Е –µ–і–Є–љ—Г—О –і—Г—И—Г –Є –Њ–і–љ–∞ —Г –Њ–±–Њ–Є—Е –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г –≤–Ј–Є—А–∞—О—В, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і—П –Њ—З–Є –Ї –љ–µ–±—Г. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Є–Љ–µ–ї –ґ–µ–љ—Г, –Є –ґ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ—Г–і—А–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ –≤ –Њ–≥–љ–µ —А–∞—Б–Ї–∞–ї—П–µ—В—Б—П –Є –≤–Њ–і–Њ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В—А—Л–Љ, —В–∞–Ї –Є –Њ–љ–Є –Њ–≥–љ–µ–Љ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞ —А–∞—Б–њ–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –Є —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –Њ—З–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М.

–Ш –≤–Њ—В –њ—А–Є—И–µ–ї 1380 –≥–Њ–і вАФ –љ–Њ–≤–∞—П —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–∞ —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ, —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Ї–Њ—А–±—М –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є –Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л. –£—В–µ—И–∞–ї–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г, –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Г—О –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –°–µ—А–≥–Є–µ–Љ. –Ъ–љ—П–≥–Є–љ—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–∞ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –†—Г—Б–Є –Њ—В –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≥–∞, вАФ –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є –ї—О–±–≤–Є. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Е—А–∞–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –•—А–∞–Љ –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞–Љ–Є –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є –§–µ–Њ—Д–∞–љ–Њ–Љ –У—А–µ–Ї–Њ–Љ –Є –°–Є–Љ–µ–Њ–љ–Њ–Љ –І–µ—А–љ—Л–Љ.

–Э–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ–∞ –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И–∞ –≤ 1382 –≥. —Б—В–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –≤—Б–µ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Г–µ—Е–∞–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –Я–µ—А–µ—Б–ї–∞–≤–ї—М, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ї–љ—П–≥–Є–љ—О. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Ј—П—В–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –Є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ъ–Є–њ—А–Є–∞–љ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є –≤—Л–є—В–Є –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ. –Э–∞ –њ—Г—В–Є –Њ–љ–∞ –µ–і–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ –њ–ї–µ–љ. –І–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –і–љ—П –Њ—Б–∞–і—Л –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И–∞ –≤–Ј—П–ї–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤ –њ–µ–њ–µ–ї–Є—Й–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –њ–ї–∞–Ї–∞–ї –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї —Г–±–Є—В—Л—Е –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є.

–Т 1383 –≥. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —П–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М —Г —Е–∞–љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ –Њ–Ј–ї–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И–∞ —А–µ—И–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –≤ –Ю—А–і—Г —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П вАФ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 13 –ї–µ—В. –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ —Б—Л–љ–∞ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–µ–Ї–ї–∞ —Б–µ–±—П –љ–∞ –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–µ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ вАФ —Б—Л–љ –±—Л–ї –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ –≤ –Ю—А–і–µ –Ї–∞–Ї –Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї. –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И –Ї—А–Њ–Љ–µ –і–∞–љ–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –≤—Л–Ї—Г–њ 8 —В—Л—Б—П—З —А—Г–±–ї–µ–є. –°—Г–Љ–Љ–∞ –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Є —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є—В—М –≤—Б—О —Б—Г–Љ–Љ—Г. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ґ–Є—В—М –≤ –њ–ї–µ–љ—Г —Г —Е–∞–љ–∞ –і–≤–∞ –і–Њ–ї–≥–Є—Е –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ–ґ–∞—В—М. 19 –Љ–∞—П 1389 –≥. –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –±—Л–ї –і–љ–µ–Љ –њ–µ—З–∞–ї–Є –Є —Б–ї–µ–Ј –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–Я–ї–∞—З –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –њ–Њ —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ –Љ—Г–ґ–µ¬ї вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Я–Њ–≥—А–µ–±–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П.

–Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О, –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–≤, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –µ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –Љ–∞—В—М. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е. –Х—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Њ–љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ –њ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ–і–µ–ї–∞ –≤–ї–∞—Б—П–љ–Є—Ж—Г, –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –њ–Њ–і —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≤–µ—А–Є–≥–Є. –Ф–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є; —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ—А–µ–Љ–µ –Ј–≤–∞–љ—Л–µ –Њ–±–µ–і—Л, –љ–Њ —Б–∞–Љ–∞ –љ–µ –њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї–∞—Б—М –Ї —П–≤—Б—В–≤–∞–Љ, –≤–Ї—Г—И–∞—П –њ–Њ—Б—В–љ—Г—О –њ–Є—Й—Г.

–Ы—О–і—Б–Ї–∞—П –Ј–ї–Њ–±–∞ –Є –Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞ –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Є –µ–µ. –Я–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б—В–∞–ї–Є —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ–ї–µ–њ—Л–µ —Б–ї—Г—Е–Є, –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —З–µ—Б—В—М –≤–і–Њ–≤—Л вАФ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є. –°–ї—Г—Е–Є —Н—В–Є –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є. –Ъ–љ—П–ґ–Є—З–Є, —Е–Њ—В—М –Є –ї—О–±–Є–ї–Є –Љ–∞—В—М –Є –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Є –Ї–ї–µ–≤–µ—В–µ, –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞—В—М—Б—П. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е, –Ѓ—А–Є–є, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ –љ–∞–≤–µ—В–∞—Е, –њ–Њ—А–Њ—З–∞—Й–Є—Е –µ–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞ –≤—Б–µ—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е –Є —Б–љ—П–ї–∞ —З–∞—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і вАФ –і–µ—В–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—Ж–∞ —В–∞–Ї –Є—Б—Е—Г–і–∞–ї–∞ –Њ—В –њ–Њ—Б—В–∞ –Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤, —З—В–Њ —В–µ–ї–Њ –µ–µ –Є—Б—Б–Њ—Е–ї–Њ –Є –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–ї–Њ –Є ¬Ђ–њ–ї–Њ—В—М –њ—А–Є–ї–Є–њ–ї–∞ –Ї –Ї–Њ—Б—В—П–Љ¬ї. –Ѓ—А–Є–є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є—В—М –Ј–∞ –Ї–ї–µ–≤–µ—В—Г. –Э–Њ –Љ–∞—В—М –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї–∞ –Є–Љ –Є –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –Љ–µ—Б—В–Є. –Ю–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–∞ –±—Л —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –ї—О–і—Б–Ї–Њ–µ –Ј–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ —А–∞–і–Є –•—А–Є—Б—В–∞, –љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–≤ —Б–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –і–µ—В–µ–є, —А–µ—И–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Є–Љ —Б–≤–Њ—О —В–∞–є–љ—Г.

–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Е—А–∞–Љ–Њ–≤, —В–Њ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ. –Я–Њ–Љ–Є–љ–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞, –Њ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –≤–Ї–ї–∞–і—Л –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є, –Њ–і–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ –±–µ–і–љ—Л—Е –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є –Є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є. –°—Л–љ–Њ–≤—М—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–ї–Є, –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—В—М —Б–µ–±—П –С–Њ–≥—Г. –Т —Б–µ—А–і—Ж–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л вАФ –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ вАФ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В –Њ–љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М (–≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї–Є –і–≤–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П вАФ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є) –≤ —З–µ—Б—В—М –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П. –Т—Л–±—А–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ —Г –§–ї–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В. –Ю—В—Б—О–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї–∞, –Ј–і–µ—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–ї—П. –Я–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–є —В–µ—А–µ–Љ, —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–∞ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–µ–ї—М–Є. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –≤ –Я–µ—А–µ—Б–ї–∞–≤–ї–µ-–Ч–∞–ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ.

–Т–Є–і –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –°–ї–µ–≤–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–≤. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ь–∞–ї–µ–Є–љ–∞.

–° –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Ґ–∞–Љ–µ—А–ї–∞–љ–∞ –≤ 1395 –≥. –Т–µ—Б—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ –†—Г—Б–Є, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –≤ —Г–ґ–∞—Б –≤–µ—Б—М –љ–∞—А–Њ–і. –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤–ї–Є—П–љ–Є—О –Љ–∞—В–µ—А–Є, –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —В–≤–µ—А–і–Њ—Б—В—М –і—Г—Е–∞, —Б–Њ–±—А–∞–ї –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –Є –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –≤—А–∞–≥—Г. –Э–Њ —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–∞ –Љ–∞–ї–∞—П –і—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞–Љ–Є –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї—П, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤—Б—П –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–∞ –Є–Љ–µ—В—М –і–≤—Г—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є?

–Э–∞—А–Њ–і, –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ–Љ—Л–є –≤–µ—А–Њ–є –≤ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ–Є–µ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–µ–є –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –С–Њ–≥—Г. –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–∞ —Б—Г–≥—Г–±—Л–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ–± –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –†—Г—Б–Є –Њ—В –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є—Ж—Л –±—Л–ї–∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Я–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Г—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1395 –≥. –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П —Б —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ, –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –±–Њ—П—А–∞–Љ–Є, —Б –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–∞ –Ъ—Г—З–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ.

–Т —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ–љ—М –Є —З–∞—Б –Ґ–∞–Љ–µ—А–ї–∞–љ –≤ —Б–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ–љ–Є–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї ¬Ђ–°–≤–µ—В–Њ–Ј–∞—А–љ—Г—О –Ц–µ–љ—Г¬ї, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђ–Љ–Њ–ї–љ–µ–Є–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤¬ї, –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і. –Я–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ґ–∞–Љ–µ—А–ї–∞–љ –Њ—В–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Њ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж –†—Г—Б–Є.

–Т 1407 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –њ—А–µ–і–≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–є —Б–Ї–Њ—А—Г—О –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г, –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Є —А–µ—И–Є–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Я–Њ –µ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –Њ–±—А–∞–Ј –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤ —З–µ—Б—В—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л.

–°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —З—Г–і–Њ–Љ. –Ю–і–љ–Њ–Љ—Г –љ–Є—Й–µ–Љ—Г —Б–ї–µ–њ—Ж—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ —Б–љ–µ –≤ –Ї–∞–љ—Г–љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–∞ –Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–∞ –Є—Б—Ж–µ–ї–Є—В—М –µ–≥–Њ –Њ—В —Б–ї–µ–њ–Њ—В—Л. –Ш –≤–Њ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П —И–ї–∞ –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –љ–∞ ¬Ђ–Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥¬ї, —Б–ї–µ–њ–µ—Ж-–љ–Є—Й–Є–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–є —Б –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є: ¬Ђ–С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–ґ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П, –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –љ–Є—Й–Є—Е! –Ґ—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—Б –њ–Є—Й–µ—О –Є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ—О, –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е! –Э–µ –њ—А–µ–Ј—А–Є –Є –Љ–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Б—М–±—Л, –Є—Б—Ж–µ–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Њ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є —Б–ї–µ–њ–Њ—В—Л, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–∞ –Њ–±–µ—Й–∞–ї–∞, —П–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –Љ–љ–µ –≤ —Б–Є—О –љ–Њ—З—М. –Ґ—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ: –Ј–∞–≤—В—А–∞ –і–∞–Љ —В–µ–±–µ –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ; –љ—Л–љ–µ –љ–∞—Б—В–∞–ї–Њ –і–ї—П —В–µ–±—П –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П¬ї.

–Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П, –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П —Б–ї–µ–њ—Ж–∞ –Є –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—М–±—Г, —И–ї–∞ –і–∞–ї–µ–µ –Є –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–њ—Ж–∞ —А—Г–Ї–∞–≤ —А—Г–±–∞—И–Ї–Є. –Ґ–Њ—В —Б –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≤–µ—А–Њ—О –Њ—В–µ—А —Н—В–Є–Љ —А—Г–Ї–∞–≤–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞. –Э–∞ –≤–Є–і—Г —Г –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М —З—Г–і–Њ: —Б–ї–µ–њ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—А–µ–ї! –Э–∞—А–Њ–і –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—А–Њ–Ј—А–µ–≤—И–Є–Љ —Г–≥–Њ–і–љ–Є—Ж—Г –С–Њ–ґ–Є—О. –Я–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О, –≤ –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Є—Б—Ж–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є 30 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ—Б—В—А–Є–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П 17 –Љ–∞—П 1407 –≥. –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Є–≥–µ –Є–Љ—П –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–Є (¬Ђ—А–∞–і–Њ—Б—В—М¬ї).

–Р —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –і–љ—П, 20 –Љ–∞—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –Є –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П. –Э–Њ –µ–є –љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. 7 –Є—О–ї—П 1407 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–∞ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ 54-–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї–Є —Б–≤—П—В—Г—О –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є—О –њ—А–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –µ—О –Љ–µ—Б—В–µ —Б—В—А–Њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Е—А–∞–Љ–∞, –≥–і–µ –Є –њ–Њ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –і–Њ 1929 –≥., —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –і–∞—А—Г—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤—Б–µ–Љ, —Б –≤–µ—А–Њ—О –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –Ї –µ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Ж–µ–ї–µ–±–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Й–∞–Љ.

–Т–Є–і —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П —Б —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. 1894–≥.

–Ш –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ ¬Ђ—Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї. –Э–µ —А–∞–Ј –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Г –≥—А–Њ–±–∞ –µ–µ —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ—З–Є.

–Я–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г —Е—А–∞–Љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –°–Њ—Д—М—П –Т–Є—В–Њ–≤—В–Њ–≤–љ–∞, —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–ґ–∞—А –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Е—А–∞–Љ–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ —Б—В–Њ—П–ї –љ–µ–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—З—В–Є 50 –ї–µ—В –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ґ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ –Ь–∞—А–Є—П –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞ вАФ –і–∞–ї–∞ –Њ–±–µ—В –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г. –Т 1467 –≥. —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ.

–Т—Е–Њ–і –≤ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Є –≤–Є–і –љ–∞ –Ч–∞–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Њ—А–µ—З—М–µ.

–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ —Б—В–∞–ї —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–≥–Є–љ—М –Є —Ж–∞—А–Є—Ж –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Э–∞–і –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і–≥—А–Њ–±—М—П. –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л –°–Њ—Д—М—П –Я–∞–ї–µ–Њ–ї–Њ–≥ (1503 –≥.) вАФ –≤—В–Њ—А–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ III, –Х–ї–µ–љ–∞ –У–ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П (1533 –≥.) вАФ –Љ–∞—В—М –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ IV –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ, –Ш—А–Є–љ–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ (1603 –≥.) вАФ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ —Ж–∞—А—П –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З–∞, –Э–∞—В–∞–ї–Є—П –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ–≤–љ–∞ (1694 –≥.) вАФ –Љ–∞—В—М –Я–µ—В—А–∞ I –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М —Ж–∞—А–µ–≤–љ–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Э–∞—В–∞–ї–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞ (1728 –≥.), –≤–љ—Г—З–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ I, –і–Њ—З—М —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞. –Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г XX –≤–µ–Ї–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ 35 –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж.

–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П 19 –≤–µ–Ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —Б–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П –°–µ–љ–∞—В–∞. –Э–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ - –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, —Б–ї–µ–≤–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–µ–ї–Є–є. –Я—А–∞–≤–µ–µ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–Є - –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П.

–Ь–Њ—Й–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ–Њ—З–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Б–њ—Г–і–Њ–Љ –Ј–∞ –њ—А–∞–≤—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–њ–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, —Г —О–ґ–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л. –Т 1822 –≥. –љ–∞–і –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–Ї–∞ —Б —Б–µ–љ—М—О.

–≠.–У–∞—А—В–љ–µ—А –£ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. 1838–≥.

7 –Є—О–ї—П 1907 –≥. –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Є 500-–ї–µ—В–Є–µ —Б–Њ –і–љ—П –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–Є. –≠—В–Њ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Њ–ґ–Є–≤–Є–ї –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞ –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.

–Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ —Б –њ—А–µ–і–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Ї–Њ–љ—Л –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –і–ї—П –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ї–Њ–љ—Л –љ–∞ –≥—А–Њ–± –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –±–і–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–µ—Б—П —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є. –£—В—А–Њ–Љ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—О —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А (–С–Њ–≥–Њ—П–≤–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є ( 1918 –≥.). –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –µ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л–µ –Љ–µ–і–∞–ї–Є, –Њ–±—А–∞–Ј–Ї–Є –Є –ї–Є—Б—В–Ї–Є —Б –ґ–Є–Ј–љ–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є 500-–ї–µ—В–Є–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–±–∞–Љ–Є.

–Т–Є–і –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П

–Т 1922 –≥. —А–∞–Ї—Г –Є —Б–µ–љ—М –љ–∞–і –Љ–Њ—Й–∞–Љ–Є –Є–Ј—К—П–ї–Є —Б —Ж–µ–ї—М—О –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Є–Ј –љ–µ–µ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤. –Ь–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–µ –њ–Њ–і –њ–Њ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–∞.

–Т—Л–љ–Њ—Б —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥–∞ –Є–Ј –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П.

–Т 1929 –≥. –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –°–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –Љ—Г–Ј–µ—П –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—Б—В–Є –љ–µ–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ф–ї—П –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–∞–ї –°—Г–і–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ъ–∞–Ј—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞. –С–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Є –≤—Л–љ—Г—В—М –µ–µ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є. –Ь–Њ—Й–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –±—Л–ї–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ—Л –Њ—В —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П.

–Ш–љ—В–µ—А—М–µ—А –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ъ–∞–Ј—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –≤ —О–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –Ї –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г c —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –љ–µ–є –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є.

–Я—А–Є –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є–Є –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–є —Б—А–µ–і–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є–Є –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —З–∞—Б—В–Є—З–µ–Ї —В–Ї–∞–љ–Є –Њ—В —Б–∞–≤–∞–љ–∞ –љ–∞—И–ї–Є –Њ–±—А—Л–≤–Ї–Є –µ–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П—Б–∞ —Б —В–Є—Б–љ–µ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і–≤—Г–љ–∞–і–µ—Б—П—В—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –Ї –љ–Є–Љ. –≠—В–Є —Б–≤—П—В—Л–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –≥—А–Њ–±–∞—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞–Љ–Є –і–ї—П –µ–ї–µ—П —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ —Д–Њ–љ–і–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ю–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж—Л –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –і–Њ —Б–µ–≥–Њ –і–љ—П –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Њ–і–≤–∞–ї–µ.

–Ґ–∞–Ї –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Б—В–∞–ї –Њ–±—Й–µ–є —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.

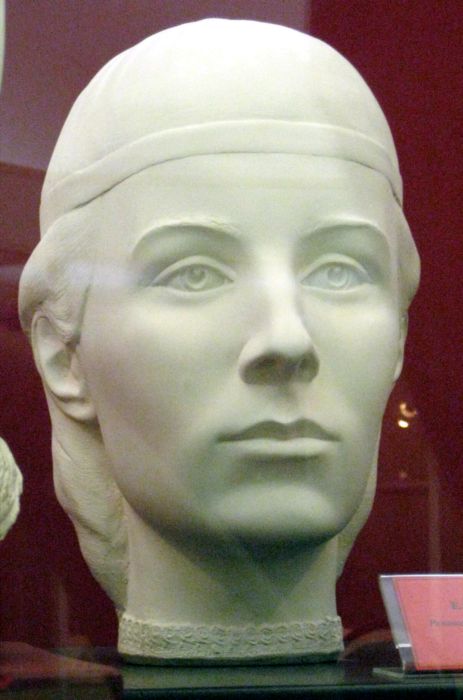

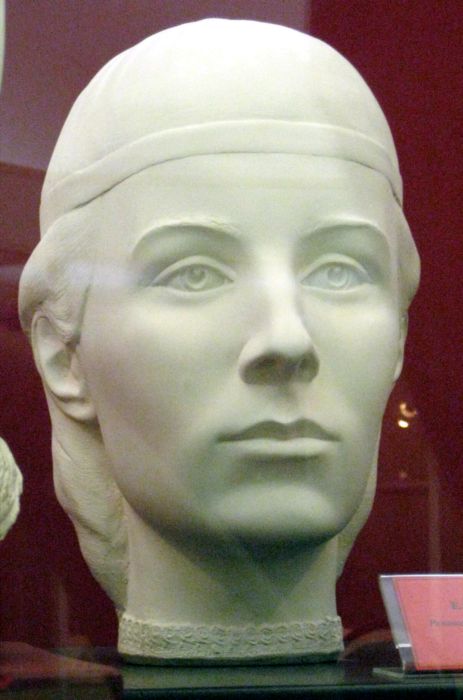

–Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Х–≤–і–Њ–Ї–Є—П. –°–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –°.–Р.–Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є—П, –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –Є —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В –µ–µ –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж–µ–≤—Л—Е —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—П—Е —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–Њ–є. –Ю–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—П—В–Њ–є –Є–Ј —Б–≤—П—В—Л—Е –ґ–µ–љ –†—Г—Б–Є —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Х–≤—Д—А–Њ—Б–Є–љ–Є—П: ¬Ђ–†–∞–і–Њ—Б—В—М¬ї. –Ш–±–Њ –µ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –і–ї—П –≤—Б–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є.

–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —В–µ–Ї—Б—В–∞

|

|

Category:

–Љ–Њ–љ–∞—В—Л—А–Є

–°–Ґ–†–Р–°–Ґ–Э–Ю–Щ –Ь–Ю–Э–Р–°–Ґ–Ђ–†–ђ –Т –Ь–Ю–°–Ъ–Т–Х

–°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –§–Њ—В–Њ 1900-—Е –≥–≥.

–Т 1641 –≥. –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є (–њ–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–Є—Е - —В—А–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–Њ–њ—М—О –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –ї–Є–Ї –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є), –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ —Ж–∞—А–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –±–ї–Є–Ј –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ. –Т 1654 –У. –њ—А–Є –љ–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –і–µ–≤–Є—З–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –°—В—А–∞—Б—В–љ—Л–Љ. –Я—П—В–Є–≥–ї–∞–≤—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤–Њ –Є–Љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –≤ 1641 - 1646 –≥–≥.

–Т 1778 –≥. –Љ–Њ–Є–∞—Б—В—Л—А—М –≤—Л–≥–Њ—А–µ–ї –і–Њ—В–ї–∞. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ–є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ–є 11. –Т 1812 –≥. —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–Є—Л–є –Ј–≤–Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї—З–Є—Й –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–љ–Њ—Б–∞ —Б—В–µ–љ –Є –±–∞—И–µ–љ –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±—И–Є—А–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є (—Б 1937 –≥. - –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П). –Ф–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –љ–∞–і –љ–µ–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—В—А–Њ–є–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –≤ 1855 –≥. –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ь.–Ф.–С—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –±–ї–∞ro–Ј–≤—Г—З–Є–µ–Љ. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —А–Є–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –Є —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–Њ—А–Њ–Љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ –µ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –Љ—Г–Ј–µ–є. –Т 1935 –≥. –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —Б–љ–µ—Б–µ–љ. –Т 1950 –≥. –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–Ј–±–Є—В —Б–Ї–≤–µ—А, –Ї—Г–і–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Р.–°.–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г.

–°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М. –§–Њ—В–Њ 1920-—Е –≥–≥.

–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ –Є–Љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Б—В–Њ—П–ї –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Ї–≤–µ—А –њ–µ—А–µ–і –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–Њ–Љ ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї. –Х–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –±—Л–ї–∞ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –љ—Л–љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤ XVII –≤–µ–Ї–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б –њ–Њ—З–µ—Б—В—П–Љ–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Г—О –°—В—А–∞—Б—В–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Г—О –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Є–Ј –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є вАУ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Є –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Б–∞–Љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–∞ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –Є –љ—Л–љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –°–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞—Е, –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–є, —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞. –Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Н—В–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–љ–∞—П, –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–∞—П –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—О—В–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М, –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є–Љ—Л—Е —Б—О–і–∞ –Є–Ј —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є.

–°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, —Б–ї–∞–≤—П—Й–∞—П –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–µ–є —А—П–і–Њ–Љ —Б –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –і–≤–∞ –∞–љ–≥–µ–ї–∞ —Б –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є - ¬Ђ—Б—В—А–∞—Б—В–µ–є¬ї –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е - –Ї–Њ–њ—М—П–Љ–Є –Є –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ. –°—В–∞—А–Є–љ–љ–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —Н—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –≤ —Б–µ–ї–µ –Я–∞–ї–Є—Ж–∞—Е –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –ґ–Є–ї–∞ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–∞ ¬Ђ–±–µ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї: —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–љ–љ–∞—П, –Њ–љ–∞ –±–µ–≥–∞–ї–∞ –Њ—В –ї—О–і–µ–є, —Б–Ї–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –ї–µ—Б–∞–Љ –Є –љ–µ —А–∞–Ј –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —А—Г–Ї–Є. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –њ—А–Є–і—П –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –≤ —Б–µ–±—П, –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –њ—А–Њ—Б—П –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –µ–µ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П –Є –і–∞–ї–∞ –Њ–±–µ—В —Г–є—В–Є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–µ—В. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–±—Л–ї–∞ –Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±–µ—В–µ –Є —Б—В–∞–ї–∞ –ґ–Є—В—М –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л, –Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Ш –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Њ–љ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–Є. –Э–∞ –љ–µ–µ –љ–∞–њ–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–є —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є —Б—В—А–∞—Е, —З—В–Њ –Њ—В –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—П –Њ–љ–∞ —Б–ї–µ–≥–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М. –Э–Њ—З—М—О –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Г –і–≤–µ—А–µ–є –µ–µ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л —В–Є—Е–Њ —З–Є—В–∞–µ—В –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –і–≤–µ—А—М –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М, –Є –Ї –љ–µ–є –≤–Њ—И–ї–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –≤ –±–∞–≥—А—П–љ–Њ–Љ –Њ–і–µ—П–љ–Є–Є, –≤—Л—В–Ї–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є. –Ю–љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є: ¬Ђ–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞! –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –Њ–±–µ—В–∞ –≤ –Є–љ–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —З–Є–љ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –°—Л–љ—Г –Ь–Њ–µ–Љ—Г –Є –С–Њ–≥—Г? –Ш–і–Є –ґ–µ —В–µ–њ–µ—А—М, –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≤—Б–µ–Љ –Њ –Ь–Њ–µ–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є —В–µ–±–µ –Є —Б–Ї–∞–ґ–Є, —З—В–Њ–±—Л –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–µ –≤ –Љ–Є—А–µ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –Ј–ї–Њ–±—Л, –Ј–∞–≤–Є—Б—В–Є, –њ—М—П–љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ—В—Л; –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є –±—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ—Г–і—А–Є–Є –Є –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –±—Л –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –і–љ–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—О –Є –Ь–Њ–µ–Љ—Г¬ї.

–°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М. –§–Њ—В–Њ –љ–∞—З.20 –≤–µ–Ї–∞.

–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М, —З—В–Њ –µ–є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В –Є –њ—А–Є–Љ—Г—В –Ј–∞ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И—Г—О. –Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –і–≤–∞–ґ–і—Л, –∞ –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–Є–µ: –µ–µ –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ, —А–Њ—В –Є—Б–Ї—А–Є–≤–Є–ї—Б—П, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤–њ–∞–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–∞. –°–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ —Б–љ–µ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞–≤—И–Є–є –µ–є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є–і—В–Є –≤ –Э–Є–ґ–љ–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –Ї –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж—Г –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—О, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г –Њ —З—Г–і–µ—Б–љ—Л—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –Є, —Б–Њ–±—А–∞–≤ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б–µ–Љ—М —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–µ—В, –Њ—В–і–∞—В—М –Є—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж—Г –і–ї—П —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞. ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —В—Л –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є—И—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б –≤–µ—А–Њ—О, —В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—И—М –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ¬ї, - –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ—Б. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ —Н—В–Њ—В –љ–∞–Ї–∞–Ј, –Є, –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А —Г –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З—Г–і–µ—Б–∞ –Є –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–Ь–µ—Б—В–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж, –±–Њ—П—А–Є–љ –Ы—Л–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—Б–ї—Л—И–∞–≤ –Њ–± —Н—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ, –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –µ–µ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ—В—З–Є–љ—Л –≤ –Я–∞–ї–Є—Ж–∞—Е. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ вАУ –Є –љ–Њ–≤–∞—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –°—В—А–∞—Б—В–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г —А–µ—И–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г вАУ –Є 26 (13) –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1641 –≥–Њ–і–∞ –µ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї —Ж–∞—А—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —Б–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –Є–ї–Є –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –Њ–љ–∞ –µ—Й–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Э–∞ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞, —Г –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –С–µ–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Ж–∞—А—М –≤–µ–ї–µ–ї ¬Ђ–≤–Њ–Ј–≥—А–∞–і–Є—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ї–∞–Љ–µ–љ—Г¬ї, –≤–Њ –Є–Љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л, –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –µ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —В–Њ—В –∞–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Р –≤ 1649 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–±–Њ–ґ–љ—Л–є —Ж–∞—А—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —В—Г—В –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є ¬Ђ–і–µ–≤–Є—З–Є–є¬ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Ю–љ –Є –і–∞–ї –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, - –°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞. –°–≤–Њ–µ —Б—В–∞—А–Њ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –і–Њ 1932 –≥–Њ–і–∞.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є —Б—Г–і—М–±–∞ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ вАУ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є—Е –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –µ–і–Є–љ–∞—П —Г—З–∞—Б—В—М. –≠—В–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ –≤ XIV –≤–µ–Ї–µ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Ґ–≤–µ—А—М: ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і –Ґ–≤–µ—А—М - –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –і–≤–µ—А—М¬ї. –Р –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–µ–µ XVII –≤–µ–Ї–µ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Њ—В—З–µ–≥–Њ –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–є вАУ –њ–Њ —Н—В–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є—Б—М –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–µ –≤—Л–µ–Ј–і—Л —Ж–∞—А—П, –∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤ –Є –≥–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–µ–є –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М. –І–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ –ї–µ—В –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–Є –≤ –љ–Њ–≤—Г—О —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г - –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥.

–Ч–і–µ—Б—М, –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є –ї—Г—З—И–µ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ш –µ—Б–ї–Є –≤ —А–∞–љ–љ–Є–µ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б –љ–µ–є —П–≤–љ–Њ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–∞–ї–∞ –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞, —В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ–≤ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–∞ —Н—В–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –≤–Є–і—Л –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ - –Њ—В—Б—О–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—Г—В—М –Є –і–Є–ї–Є–ґ–∞–љ—Б—Л, –Є –Ї–Њ–љ–Ї–∞, –Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В—А–∞–Љ–≤–∞–є. –Ш –Њ–≥–љ–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ–љ–∞—А–µ–є –Ј–∞—Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≤ XVIII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Г–ї—М–≤–∞—А вАУ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –∞ –≤ XIX –≤–µ–Ї–µ –Ј–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Є —Б–∞–Љ—Л–є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –±—Г–ї—М–≤–∞—А –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –Є–Љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1770-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М —Б–≥–Њ—А–µ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ґ–∞—А–µ - –≤—Л–≥–Њ—А–µ–ї–Њ –≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Т–Њ–Є–љ–∞. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ II –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М.

–С–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г вАУ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –Ј–і–µ—Б—М ¬Ђ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ–є¬ї. (–Я–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–є –Є—А–Њ–љ–Є–Є —Б—Г–і—М–±—Л –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —Б –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ —Г—Б–∞–і—М–±–µ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П —И—В–∞–± –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≥–і–µ —Б—А–µ–і–Є –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Р–љ—А–Є –С–µ–є–ї—М - –±—Г–і—Г—Й–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –°—В–µ–љ–і–∞–ї—М.) –Ш–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—В—Л —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М вАУ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤—П—В–Њ—В–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ј–љ—П–Љ–Є, –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є, –∞ –Њ–і–Є–љ —Е—А–∞–Љ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –±—Л–ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ. –Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –Є –Ј–∞–њ–µ—А–ї–Є, —Е–Њ—В—П, –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Є —А–∞–Ј –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Є –і–∞–ї–Є –Є–Љ –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –і–ї—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П.

–Ш –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞—А–Љ–Є—П –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ —Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–µ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ –•—А–Є—Б—В—Г –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—О –Њ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –Њ–± –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є–љ–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е. –Ь–Њ–ї–µ–±–µ–љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞–Ј–∞—Ж–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш–ї–Њ–≤–∞–є—Б–Ї–Є–є, –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–µ–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ.–Ш–Њ–љ–∞. –≠—В–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –Ј–≤–Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Е–Њ–і–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П.

–Ш –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ 1812 –≥–Њ–і–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ –Њ—В—Б—В—А–Њ–µ–љ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ. –Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є —Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф.–Ц–Є–ї—П—А–і–Є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ь.–Ф.–С—Л–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –љ–∞–і–≤—А–∞—В–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—О —Б —И–∞—В—А–Њ–Љ –Є —Б —З–∞—Б–∞–Љ–Є вАУ —В–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Њ–≤—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –љ–µ–є –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤. –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—П –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П, –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є–љ–∞–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –∞ –Є–Ї–Њ–љ—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Т.–Т.–Я—Г–Ї–Є—А–µ–≤ вАУ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ–Э–µ—А–∞–≤–љ—Л–є –±—А–∞–Ї¬ї.

–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М —Б–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–Њ–Љ –Є —А—Г–Ї–Њ–і–µ–ї–Є–µ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—М. –Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї–µ—В–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –≥—Г–ї—П–љ–Є—ПвАУ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Є –≤ —И–µ—Б—В–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–∞—Б—Е–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –°—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –µ—Й–µ —А–∞–Ј.

–°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Є —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞.

–Я–Њ—И–µ–ї! –£–ґ–µ —Б—В–Њ–ї–њ—Л –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л

–С–µ–ї–µ—О—В; –≤–Њ—В —Г–ґ –њ–Њ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є

–Т–Њ–Ј–Њ–Ї –љ–µ—Б–µ—В—Б—П —З—А–µ–Ј —Г—Е–∞–±—Л,

–Ь–µ–ї—М–Ї–∞—О—В –Љ–Є–Љ–Њ –±—Г–і–Ї–Є, –±–∞–±—Л

–С–∞–ї–Ї–Њ–љ—Л, –ї—М–≤—Л –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е

–Ш —Б—В–∞–Є –≥–∞–ї–Њ–Ї –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–∞—ЕвА¶

–≠—В–Є—Е –≥–∞–ї–Њ–Ї, —Б—Г–і—П –њ–Њ —В–µ–Ї—Б—В—Г, –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Ы—М–≤—Л –ґ–µ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —Б —Г—Б–∞–і—М–±—Л –•–µ—А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞-–†–∞–Ј—Г–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ц–Є–ї—П—А–і–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П - ¬Ђ–±—Г–і—В–Њ –Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–µ–≤—И–Є–µ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–Є, –њ–µ—А–µ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –ї—Г–Ї—Г–ї–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–±–µ–і¬ї, - –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –љ–Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ –У–Є–ї—П—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ш –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ—Н—В–∞, –њ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ. –Т 1880 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –Р.–Ю–њ–µ–Ї—Г—И–Є–љ–∞, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є. –Ш —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –°—В—А–∞—Б—В–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –≤–µ–Ј–ї–Є –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–µ –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї—Г—О –Є–Љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞—Б—М –±–µ–і–љ–∞—П –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є—П —Б –≥—А–Њ–±–Њ–Љ –Р–љ–љ—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л –Ъ–µ—А–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Я—Г—И–Ї–Є–љ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О —З—Г–і–љ–Њ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ¬ї. –Ш –±—Г–і—В–Њ –±—Л –ї–Њ—И–∞–і–Є, —В–∞—Й–Є–≤—И–Є–µ –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї, –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М, —Г—Б—В—Г–њ–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥—Г –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Н—В–∞. –Р–љ–љ–∞ –Ъ–µ—А–љ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–∞ –±–ї–Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ґ–Њ—А–ґ–Ї–∞ –≤ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–µ —Б–µ–ї–∞ –Ь–Є—В–Є–љ–Њ вАУ –љ–∞ –µ–µ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ —Б—В–Њ–Є—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ—Л –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ—Д—Л.

–Р –≤ 1950 –≥–Њ–і—Г –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –љ–∞ 180 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ —В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П.

–Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П —Г—З–∞—Б—В—М. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–µ–љ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б—В–µ–љ—Л –Ї–Њ—Й—Г–љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1919 –≥–Њ–і–∞, ¬Ђ—Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ¬ї, –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ—П–ї –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В. –Ю–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–µ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞¬ї —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —В–∞–Љ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П–Љ–Є, –µ—Й–µ —О—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–µ–ї—М—П—Е, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Р—А—Е–Є–≤—Г. –Р 1928 –≥–Њ–і—Г –µ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є —Б 1929 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Р–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –Ь—Г–Ј–µ–є вАУ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –і—Г—Е–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Т —Н—В–Њ—В –Љ—Г–Ј–µ–є –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –С–∞—А–∞—И–∞—Е (—Б–Љ. –љ–∞—И—Г –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –Њ—В 26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞) вАУ —В–∞–Љ –µ–µ —Б–ї–µ–і —Г–ґ–µ –Њ–±—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –°—В—А–∞—Б—В–љ—Г—О –ґ–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О. –Р –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–љ–µ—Б–µ–љ –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г вАУ –і–ї—П —З–µ–≥–Њ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤ —Ж–µ–ї—П—Е –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л¬ї.

–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї—Л–≤–∞–µ—В –±—Л–≤—И–Є–є –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П. –С–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –±—Л–ї —Б–љ—П—В —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ —Д–Њ–љ–і –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –≤–µ—Б–Є—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 12 —В–Њ–љ–љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Љ–∞–ї—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М.

–Э–∞ —Б–љ–Є–Љ–Ї–µ: –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–љ—П—В–Є—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞. 1928 –≥.–§–Њ—В.–Р.–®–∞–є—Е–µ—В–∞.

–Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –≥—Г–ї—П–љ–Є–є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л –Є —В–Њ–ґ–µ –і–≤–∞–ґ–і—Л –≤ –≥–Њ–і: 7 –љ–Њ—П–±—А—П –Є 1 –Љ–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –Є –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–Є, –≥–і–µ –љ–∞ –і–Є–≤–Њ –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–∞—П –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—П –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞.

–Ш –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г–≤—И–∞—П –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П¬ї —А–∞–љ—М—И–µ —Б—В–Њ—П–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є ¬Ђ–і–Њ–Љ –§–∞–Љ—Г—Б–Њ–≤–∞¬ї (–љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–љ–Є–Љ–Ї–µ –Њ–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–µ–љ), –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –Ь.–Ш.–†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ —А–∞–Ј –±—Л–≤–∞–ї –Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Н—В–Њ—В –і–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Ї –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤—Г. –Ь–ї–∞–і—И–Є–є —Б—Л–љ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–Є, –°–µ—А–≥–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –°–Њ—Д—М–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–µ вАУ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ –°–Њ—Д—М–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є ¬Ђ–У–Њ—А–µ –Њ—В —Г–Љ–∞¬ї. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ. –Я–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ, –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–∞ –±–∞–ї—Г —Г –Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–љ —Б—В–∞–ї –љ–∞–њ–∞–і–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г - —В–Њ—З—М-—В–Њ—З—М –Є–Ј –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –І–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ: ¬Ђ–І—В–Њ–± –Є—Б—В—А–µ–±–Є–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ—З–Є—Б—В—Л–є —Н—В–Њ—В –і—Г—Е –њ—Г—Б—В–Њ–≥–Њ, —А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ—М—П¬ї. –Т—Б–µ —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤ —Б–Њ—И–µ–ї —Б —Г–Љ–∞, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–Ј–і–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ –µ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ. ¬Ђ–ѓ –ґ–µ –Є–Љ –і–Њ–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ —П –љ–µ —Б–Њ—И–µ–ї —Б —Г–Љ–∞!¬ї - –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤ –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –Њ—В–≤–µ—В ¬Ђ–У–Њ—А–µ –Њ—В —Г–Љ–∞¬ї.

–Ф–Њ–Љ —В–Њ–ґ–µ —Б–љ–µ—Б–ї–Є - –љ–µ –њ–Њ—Й–∞–і–Є–ї–Є –љ–Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤–µ. –Т–µ—Б—М —Н—В–Њ—В —Б–љ–Њ—Б –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л–Љ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л 1935 –≥–Њ–і–∞. –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М вАУ —З–∞—Б—В–Є—Ж—Г —Б–≤–Њ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є —Б–≤–Њ–µ –Є–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–∞—А–Њ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –Є –і–∞–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ —З–µ—Б—В—М –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–±—Г—А–µ–≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞¬ї. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е —Г—В—А–∞—В –≤–µ—А–љ—Г—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ вАУ –љ–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ.

–Ш –љ—Л–љ–µ –Њ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Є —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –ї–Є—И—М –Є–Љ—П –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞.

–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —В–µ–Ї—Б—В–∞

|

|

Category:

–¶–∞—А—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є

–Ъ–Њ—А–Њ–љ–∞—Жi—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –≤—К –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, 1896

–Ь–Ю–°–Ъ–Т–Р. –Ъ–Ю–†–Ю–Э–Р–¶–Ш–ѓ 1896 –У–Ю–Ф–Р:

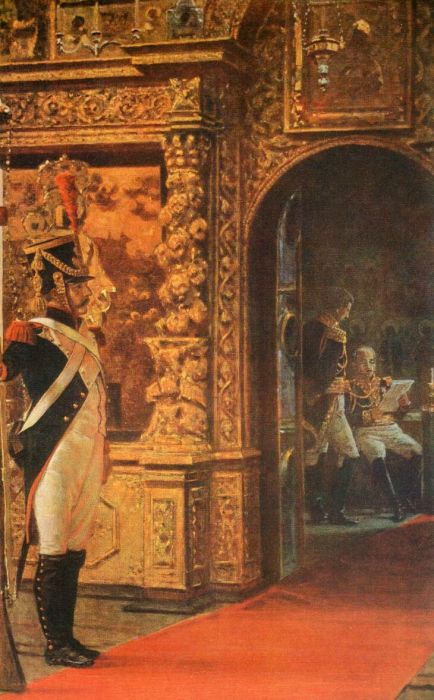

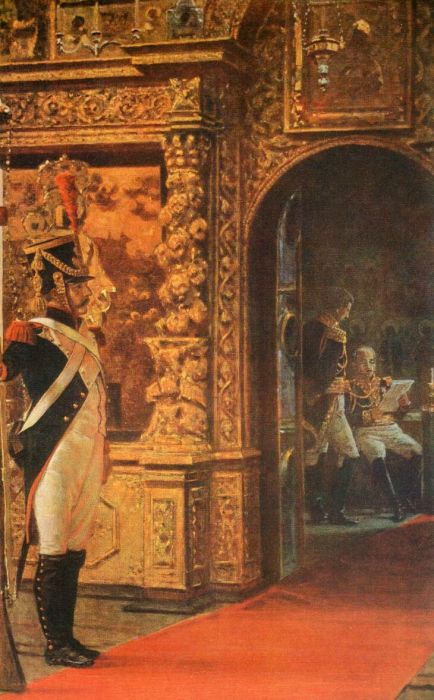

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ "—А–Њ—Б–њ–Є—Б–∞–љi—О", 6 –Љ–∞—П 1896 –і–≤–Њ—А –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–Ї–µ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –•–Њ–і—Л–љ–Ї–Є. 9 –Љ–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—К–µ—Е–∞–ї –≤ –С–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О —З–µ—А–µ–Ј –Ґ—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ —Г –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і - –≤ –Э–µ—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–µ, –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж (—В–µ–њ–µ—А—М - –Ј–і–∞–љ–Є–µ –†–Р–Э –≤ –Э–µ—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–Љ —Б–∞–і—Г). –°–∞–Љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –≤–Ј–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ 14 –Љ–∞—П –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ —И–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—С–Љ—Л –і–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є–є, –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –Ј–≤–∞–љ—Л–µ –Њ–±–µ–і—Л-—Г–ґ–Є–љ—Л, –±—Л–ї—Л-–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –Є —В.–њ.

18 –Љ–∞—П 1896 –љ–∞ –•–Њ–і—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –≥—Г–ї—П–љ—М—П —Б —Г–≤–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –і–∞—А–Њ–≤—Л–Љ —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є - –≤ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ–Њ–є –і–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ 1389 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–∞ –њ–Њ –љ–µ–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ - –±–Њ–ї—М—И–µ 4000; –ґ–µ—А—В–≤—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –≤ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –љ–∞ –Т–∞–≥–∞–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ).

"–†–Њ—Б–њ–Є—Б–∞–љi–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—К –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤—К –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–∞–≥–Њ –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Ъ–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤–∞–љi—П":

–Ъ—А–µ–Љ–ї—М –Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В —Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞:

–С–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–∞—В—А –њ—А—П–Љ–Њ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М:

—В–∞–Ї –±—Л–ї–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–∞ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М (–њ–ї. –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є) —Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ—В–∞–љ–∞ –Т–Є—В–∞–ї–Є:

—В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, –љ–Њ –Ї–Њ—А—В–µ–ґ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –њ–Њ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є (–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є) –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є:

—З–µ—А–µ–Ј –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї—Г—О, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П - –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –њ–∞–≤–Є–ї—М–Њ–љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ—Б—В–≤–∞:

–Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є–є —А–µ–Ј–љ–Њ–є –њ–∞–≤–Є–ї—М–Њ–љ –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є-–ѓ–Љ—Б–Ї–Њ–є - —А–∞–±–Њ—В–∞ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –§—С–і–Њ—А–∞ –®–µ—Е—В–µ–ї—П:

–∞—Б—Д–∞–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –У–ї–Є–љ–Є—Й–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–∞, —Г –±—Г–ї–Њ—З–љ–Њ–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–∞ (—Б–њ—А–∞–≤–∞):

–і–Њ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ - –њ–Њ–і—А–Њ—Б –Є —Б—В–∞–ї –Љ—Н—А–Є–µ–є:

–љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ - —И–Є–Ї–∞—А–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–ґ–∞—А–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М:

(—Б—В–Њ—П–ї–∞ –±—Л –Ј–∞ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ѓ—А–Є—О –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤—Г)

—Г–Ј–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П –Њ—В –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є "–Ь–∞–љ–µ–ґ–Ї–Є":

–Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П –і–∞–ї—М—И–µ, —Г –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Г–ї–Ї–∞:

(–±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Є—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М)

–љ–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В—Г:

(–њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —Н—В–Њ –≤–Є–і –Њ—В –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ы—Г–±—П–љ–Ї–Є - –њ—А–∞–≤–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –њ—Л—И–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Є –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є)

–љ–∞ —Г–≥–ї—Г –Ь—П—Б–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Є –Ь—П—Б–љ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ј–і–∞, —Г –Ъ—А–∞—Б–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В:

–≤–Њ–і–Њ–≤–Њ–Ј –љ–∞ –°–∞–і–Њ–≤–Њ–Љ —Г —А–∞–Ј—Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ъ—А–∞—Б–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В; –≤–і–∞–ї–Є - –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–∞ –°—Г—Е–∞—А–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–Є:

(–≤—Б—С —Н—В–Њ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –Є —Б–њ—А–∞–≤–∞, —Б–љ–µ—Б–µ–љ–Њ)

—Б–Ї–≤–µ—А–Є–Ї –љ–∞ –Ъ–∞–ї–∞–љ—З—С–≤–Ї–µ —Г –Ъ—А–∞—Б–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤—Г; —Б–њ—А–∞–≤–∞ - –Ч–∞–њ–∞—Б–љ—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж (—В–µ–њ–µ—А—М –†–Ц–Ф):

–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ–∞—П –∞—А–Ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–Ї—А—С—Б—В–Ї–µ –°—А–µ—В–µ–љ–Ї–Є –Є –С—Г–ї—М–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞:

–њ—Л—И–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–і–∞ –≤ –Ю—Е–Њ—В–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г, –њ–µ—А–µ–і –µ—Й—С –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –С–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П ("–Ф–Њ–Љ —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤"):

–і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞ –≤ –Ю—Е–Њ—В–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г, —Г —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л:

—Е—А–∞–Љ –У—А–µ–±–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–∞ –Ы—Г–±—П–љ–Ї–µ:

–≤–Њ—В –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ы—Г–±—П–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —И–∞—В—А—Л –Є —Б—Ж–µ–љ—Л:

–љ–∞ –±–∞—И–љ—О –≤ –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–µ–Ј–і–µ —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–і–µ–ї–Є —И–∞—В—С—А:

–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –Є –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≤ –і–љ–Є –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤:

—Д–ї–∞–≥–Є —Г –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞:

–Ь–∞–љ–µ–ґ (—Б–ї–µ–≤–∞) –Є –Ъ—Г—В–∞—Д—М—П –±–∞—И–љ—П —Б –≥–µ—А–±–Њ–Љ:

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і —Б –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞, –Њ—В –Ъ—Г—В–∞—Д—М–µ–є –±–∞—И–љ–Є:

–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є –Є –≥–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –њ—А–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –≥—Г–ї—П—О—В –њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є "–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Ї–µ", –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –≥–і–µ –њ–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–µ –Є–Ј –Я–Є—В–µ—А–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л:

—Б–±–Њ—А –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–є –љ–∞ –•–Њ–і—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ —Г –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞:

–Ґ—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –љ–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–∞—А—М –≤—К–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л-–Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–Є —Б —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ "–С–Њ–ґ–µ, —Ж–∞—А—П —Е—А–∞–љ–Є" –Є "–°–ї–∞–≤–∞ –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤—К":

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ —Б —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–Ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤—К–Ј–ґ–∞–µ—В –≤ –і—А–µ–≤–љ—О—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –њ–Њ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ґ—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ—Г—О –∞—А–Ї—Г (–≤–і–∞–ї–Є), 9 –Љ–∞—П 1896:

.. –њ–Њ–і—К–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –Ї –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ - —В–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П –Ь–∞–љ–µ–ґ–љ–∞—П –њ–ї–Њ—И–∞–і—М –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є:

(—В—Г—В —В–Њ–ґ–µ –≤—Б—С —Б–љ–µ—Б–µ–љ–Њ)

—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–Њ–±—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –Ш–≤–µ—А—Б–Ї—Г—О —З–∞—Б–Њ–≤–љ—О:

–і–∞–ї–µ–µ, —З–µ—А–µ–Ј –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Ї–∞—З–µ—В –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М:

—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А—В–µ–ґ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –Љ–Є–Љ–Њ –Ь–Є–љ–Є–љ–∞/–Я–Њ–ґ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤–µ–ґ–µ–њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –У–£–Ь–∞ (–Т–µ—А—Е–љ–Є—Е —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —А—П–і–Њ–≤):

–і–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А–µ—В–∞ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є; –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Ь–∞–≤–Ј–Њ–ї–µ—П —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –≥–Њ—Б—В–µ–≤—Л–µ —В—А–Є–±—Г–љ—Л:

–≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ–і–ґ–Є–і–∞—О—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ы–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞:

—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤—К–µ–Ј–і –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤—П—В—Л–µ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, 9 –Љ–∞—П 1896

(—Н—В–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є)

–≥—Г—Б–∞—А—Л –Є –≥–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–Є–±—Г–љ–∞—Е-–≥–∞–ї–µ—А–µ—П—Е –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –¶–∞—А—М-–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞, —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ—М—П "–Ш–≤–∞–љ–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ":

–Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л–є –љ–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–≥–∞–ї–Є–є –≤ –С–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ (–С–Ъ–Ф):

–Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є (–Ґ—А–Њ–љ–љ—Л–є) –Ј–∞–ї –≤ –С–Ъ–Ф:

—А—П–ґ–µ–љ—Л–µ "—В—А–Њ–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж—Л" –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ:

–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —З–Є–љ—Л —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М —Б –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є: