|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М

–Ґ–†–Ш –Я–Х–†–Ш–Ю–Ф–Р –Ц–Ш–Ч–Э–Ш –І–Х–Ы–Ю–Т–Х–І–Х–°–Ъ–Ю–Щ –Ф–£–®–Ш. "...—В–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–Љ—Г –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Њ–±–ї–µ—З—М—Б—П –≤ –љ–µ—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–Љ—Г - –Њ–±–ї–µ—З—М—Б—П –≤ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ" (1–Ъ–Њ—А.15:53) –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –њ–Њ "–Њ–±—А–∞–Ј—Г –С–Њ–ґ–Є—О" (–С—Л—В.1:27), –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є. "–£ –С–Њ–≥–∞ –≤—Б–µ –ґ–Є–≤—Л", - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М (–Ы–Ї.20:38). –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Я–Є—Б–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ —В—А–µ—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Є —Б –і–≤—Г–Љ—П –≥—А–∞–љ—П–Љ–Є - –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞–Љ–Є –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є. 1-–є –њ–µ—А–Є–Њ–і - –µ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М –і—Г—И–Є –≤ —В–µ–ї–µ, —Б—В–∞–≤—И–µ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤. –Ч–∞—В–µ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М - —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —В–µ–ї–∞ –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—Г—И–Є –≤–љ–µ —В–µ–ї–∞. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—П —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Њ. –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–∞–Ї: "–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л–є –љ–∞–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і—Г—И–Є –Ї –і–Њ–±—А—Г –Є–ї–Є –Ј–ї—Г, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М—Б—П –і–Њ –°—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ - –Є–±–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –¶–µ—А–Ї–≤–Є". –Ю —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—Г—И —Б–≤—П—В—Л—Е –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ - –≤ –≥–ї–∞–≤–µ –Њ –Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. 2-–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–ї –њ–µ—А–µ–і –°—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –°—Г–і–Њ–Љ, –њ—А–Є –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –•—А–Є—Б—В–∞. –І–Є—В–∞–µ–Љ –≤ –Ю—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–Є: "–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–і–∞–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е, –±—Л–≤—И–Є—Е –≤ –љ–µ–Љ, –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –Є –∞–і –Њ—В–і–∞–ї–Є –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –≤ –љ–Є—Е, –Є —Б—Г–і–Є–Љ –±—Л–ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ" (–Ю—В–Ї—А.20:13). –Ф–ї—П –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П —В–µ–ї –±—Г–і–µ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–∞–≤–µ–ї –њ–Є—И–µ—В –њ—А–Њ –љ–µ–≥–Њ: "–У–Њ–≤–Њ—А—О –≤–∞–Љ —В–∞–є–љ—Г: –љ–µ –≤—Б–µ –Љ—Л —Г–Љ—А–µ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–Љ—Б—П. –Т–і—А—Г–≥, –≤–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞, –њ—А–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —В—А—Г–±–µ; –Є–±–Њ –≤–Њ—Б—В—А—Г–±–Є—В, –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Г—В –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –∞ –Љ—Л –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–Љ—Б—П, –Є–±–Њ —В–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–Љ—Г –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Њ–±–ї–µ—З—М—Б—П –≤ –љ–µ—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–Љ—Г - –Њ–±–ї–µ—З—М—Б—П –≤ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ" (1–Ъ–Њ—А.15:51-53). –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В 3-–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞ "–љ–Њ–≤–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ" –Є –њ–Њ–і "–љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ", –≥–і–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –±—Г–і–µ—В –°–∞–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –С–Њ–≥ (–Ю—В–Ї—А.21:1; 22:5). –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –С–Њ–ґ—М–µ–Љ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –±–ї–Є–Ј–Ї—Г—О –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—О –і–ї—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –і—Г—И–Є –≤ —В—А–µ—Е –Њ–±—А–∞–Ј–∞—Е –њ—А–Є –і–≤—Г—Е –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞—Е. –Ц–Є–Ј–љ—М –±–∞–±–Њ—З–Ї–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж—Л, –њ–Њ–ї–Ј–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–µ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Ї—Г–Ї–Њ–ї–Ї—Г –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Г—О –≤ –Ї–Њ–Ї–Њ–љ - –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–µ–ї–µ–љ–∞ –Є –≥—А–Њ–±–Є–Ї. –Э–Њ –≤–Њ—В –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —З—Г–і–Њ. –Ъ–Њ–Ї–Њ–љ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Є –љ–∞ —Б–≤–µ—В –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–∞–±–Њ—З–Ї–∞ –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, —Б –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є, –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤—Б–µ–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є —А–∞–і—Г–≥–Є, –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—А—Е–∞—О—Й–∞—П –љ–∞–і —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Є –њ–Є—В–∞—О—Й–∞—П—Б—П –Є–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї–∞—П –±–ї–Є–Ј–Ї–∞—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—П —Б –і—Г—И–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –Њ–±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ - –њ–Њ—Б–ї–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–∞, –Ј–∞–і–∞—В–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–∞ - —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –≤ –љ–µ–є —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –Є –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–є. –Ґ–µ–ї–Њ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В. –Ф—Г—И–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П. –Э–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П, –µ—Б–ї–Є –≤ –љ–µ–є –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞—А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –С–Њ–≥—Г –Є –±–ї–Є–ґ–љ–Є–Љ. –Э–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Љ–Є—А–∞ - —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –і—Г—И–Є, –±–ї–Є—Б—В–∞—О—Й–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞–Љ–Є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–µ–є, –Њ–±–ї–µ–Ї–∞—О—В—Б—П –≤ –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ–ї–∞ –Є –Є–і—Г—В –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –•—А–Є—Б—В—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і - –Њ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—Г—И–Є –≤ —В–µ–ї–µ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–љ–µ —В–µ–ї–∞? –≠—В–Њ —В–∞–є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –ї–Є—И—М –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Я–Є—Б–∞–љ–Є–µ. –Ф–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –і—Г—И–µ –µ–≥–Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–Є—В—Б—П –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: "–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—А–Њ—Б–Є—В —Б–µ–Љ—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О... –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —Б–Њ–Ј—А–µ–µ—В –њ–ї–Њ–і, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В —Б–µ—А–њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–∞–ї–∞ –ґ–∞—В–≤–∞" (–Ь–Ї.4:26-29). –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞, –љ–Њ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –љ–µ–є. –Ф–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—А—Л –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–Є—В—М –Ј–µ–Љ–љ–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є –µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є. –І–µ–Љ —П—А—З–µ —А–∞–Ј–≥–Њ—А–∞–µ—В—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –С–Њ–≥—Г, —В–µ–Љ —В—П–ґ–µ–ї–µ–µ –і—Г—И–µ –Њ—В —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–Є —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –µ–µ —В—П–≥–Њ—В–Є—В –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї–Є–µ –і—Г—И–Є –ґ–µ–ї–∞–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞, –ґ–µ–ї–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б–±—А–Њ—Б–Є—В—М –µ–≥–Њ —Г–Ј—Л, —З—В–Њ–±—Л –і—Г—И–Њ–є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ. –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–∞–≤–µ–ї –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П—Е –Ї —Д–Є–ї–Є–њ–њ–Є–є—Ж–∞–Љ: "–Ш–Љ–µ—О –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М—Б—П –Є –±—Л—В—М —Б–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–Њ –ї—Г—З—И–µ" (–§–Є–ї.1:23). –Ґ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–µ –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Є. (–°–Љ. –ґ–Є–Ј–љ–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–≤. –Ґ–µ—А–µ–Ј—Л –Є–Ј –Ы–Є–Ј—М–µ.) –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Є–љ–Њ–Ї–Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ (—Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–њ. –Т–∞—А—Б–Њ–љ—Г—Д–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ) –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞ –°–µ—А–Є–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є–Љ –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, —В–Њ —В–Њ—В –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Є–Љ: "–Ф–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–µ—А—Л, –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–∞—Е, –∞ —А–∞–≤–љ–Њ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –ї—О–і–µ–є, –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В —Б–µ–≥–Њ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –С–Њ–≥ –≤–Ј—П–ї –µ–≥–Њ". –Ш—В–∞–Ї, —Б–µ—А–њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Ј—А–µ–µ—В –њ–ї–Њ–і, —В.–µ. –і—Г—И–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –і–ї—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–Є—А. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ї –ґ–∞—В–≤–µ - –Ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г –≤ —В–Њ—В –Љ–Є—А, - –≤—Б–µ –Є–Љ–µ–ї–Є "–і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л", –њ–Њ—В—А–µ–±–љ—Л–µ –і–ї—П –≤–µ—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т —В–µ—Е –ґ–µ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –С–Њ–≥ –љ–µ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–Є—Е –њ–ї–Њ–і–Њ–≤, —В–Њ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—В—М "–њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ", –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є: "–Э–µ–Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–ї –≤ –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ–Є–Ї–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О —Б–Љ–Њ–Ї–Њ–≤–љ–Є—Ж—Г, –Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ–ї–Њ–і–∞ –љ–∞ –љ–µ–є, –Є –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї. –Ш —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–∞—А—О: –≤–Њ—В —П —В—А–µ—В–Є–є –≥–Њ–і –њ—А–Є—Е–Њ–ґ—Г –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ–ї–Њ–і–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–є —Б–Љ–Њ–Ї–Њ–≤–љ–Є—Ж–µ –Є –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г, - —Б—А—Г–±–Є –µ–µ, –љ–∞ —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Є –Ј–µ–Љ–ї—О –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В. –Э–Њ –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –≤ –Њ—В–≤–µ—В: –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ, –Њ—Б—В–∞–≤—М –µ–µ –Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≥–Њ–і, –њ–Њ–Ї–∞ —П –Њ–Ї–Њ–њ–∞—О –µ–µ –Є –Њ–±–ї–Њ–ґ—Г –љ–∞–≤–Њ–Ј–Њ–Љ: –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В –ї–Є –њ–ї–Њ–і–∞; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –љ–µ—В, —В–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –≥–Њ–і —Б—А—Г–±–Є—И—М –µ–µ". –І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ "–Њ–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–љ–Є–µ"? –≠—В–Њ - –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –≤–Є–і–µ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–є - —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, –љ–∞–њ–∞—Б—В–µ–є –Є —В.–і. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Н—В–Є–Љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–µ–Љ–љ–∞—П –љ–µ –≤–µ—З–љ–∞. –Ю–љ –њ—А–Њ–±—Г–µ—В —Б–Ї–Њ—А–±—П –Љ–Є —А–∞–Ј–Љ—П–≥—З–Є—В—М –Њ—З–µ—А—Б—В–≤–µ–≤—И—Г—О –≤ –≥—А–µ—Е–µ –і—Г—И—Г, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є –µ–µ –≤ –Љ–Є—А, –≥–і–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Г–ґ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–ї—П "–њ–ї–Њ–і–Њ–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П", —В.–µ. –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤, —А–∞–і–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Є –±–µ–Ј—А–Њ–њ–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є. –Э–Њ –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П: –љ–∞ –ґ–∞—В–≤—Г, –µ—Й–µ –і–Њ –µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–њ–∞—Б—В—М –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї–Є - —Б–∞—А–∞–љ—З–∞, —В–ї—П, –њ–ї–µ—Б–µ–љ—М –Є —В.–і. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–ї—П –ґ–∞—В–≤—Л —В–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ –і–ї—П –і—Г—И–Є –≥—А–µ—Е, —Б—В—А–∞—Б—В–Є –Є –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є—П. –Т —Н—В–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б–µ—А–њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—А—З–∞ –Є –Ј–∞—А–∞–Ј–∞ –µ—Й–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ–Њ–≥—Г–±–Є—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞—П, —Е–Њ—В—П –Њ–љ –µ—Й–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ—Б–њ–µ–ї. –Ш–љ–∞—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б–µ—А–њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В—Б—П –і—Г—И–µ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –µ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ –µ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –¶–∞—А—Б—В–≤—Г –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –і—Г—И–∞ —З–µ—А–µ–Ј –≥—А–µ—Е –±–Њ–ї–µ–µ —В–µ—А—П–ї–∞ –±—Л –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, —З–µ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞ –±—Л –µ–≥–Њ. –≠—В–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—В—Б—П —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, —Е–Њ—В—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Г –С–Њ–≥–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г—З–Є—В—М—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ш–Љ, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–≥–Њ, —Б—А–Њ–Ї–∞. "–Т—Б–µ–≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–љ—Л–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–µ—В –Ј–µ–Љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–є –і–ї—П –µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П", - –њ–Є—И–µ—В –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Т. –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Є –њ—А–Њ–і–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і—Г—И–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –њ—А–µ–Љ—Г–і—А—Л–є –°–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–љ: "–°—В—А–∞—Е –У–Њ—Б–њ–Њ–і–µ–љ—М –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ—В –і–љ–µ–є; –ї–µ—В–∞ –ґ–µ –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л—Е —Б–Њ–Ї—А–∞—В—П—В—Б—П" (–Я—А.10:27). –≠—В—Г –Є—Б—В–Є–љ—Г –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Х–Ј–µ–Ї–Є–Є. –Я—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш—Б–∞–є—П –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –µ–Љ—Г –≤–Њ–ї—О –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—О - —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ы–µ–ґ–∞ –љ–∞ –Њ–і—А–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, –Х–Ј–µ–Ї–Є—П –Њ—В–≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї—Б—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї —Б—В–µ–љ–µ –Є –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г... –Ш –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї –Х–Ј–µ–Ї–Є—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ. –Я—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш—Б–∞–є—П –µ—Й–µ –љ–µ –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ: "–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—Б—М –Є —Б–Ї–∞–ґ–Є –Х–Ј–µ–Ї–Є–Є... –ѓ –Є—Б—Ж–µ–ї—О —В–µ–±—П... –Є –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—О –Ї –і–љ—П–Љ —В–≤–Њ–Є–Љ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В" (4–¶–∞—А.20:1-6). –Ш—В–∞–Ї, –њ—Г—В–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є - –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—Г—В—М –њ—А–∞–≤–і—Л, –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—П–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–Є–Љ, —Г –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –µ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—В –С–Њ–≥–∞ –њ—А–Њ–і–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є—Е "—В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤" (–Є–ї–Є "–Љ–Є–љ") –љ–∞ —В–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –Є–Љ –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ (–Ь—Д.25:15; –Ы–Ї.19:13). –Ш–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —В—А–µ—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—Г—И–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П –і–µ—Б—П—В–Ї–∞–Љ–Є –ї–µ—В: "–Ф–љ–µ–є –ї–µ—В –љ–∞—И–Є—Е —Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В, –∞ –њ—А–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В", - –њ–Є—И–µ—В –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Ф–∞–≤–Є–і (–Я—Б.89:10). –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Ј–љ–∞–µ—В –µ—Й–µ —З–µ—В—Л—А–µ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е, —З—Г–і–µ—Б–љ—Л—Е –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ф–≤–∞ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞ - –Х–љ–Њ—Е –Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї –Ш–ї–Є—П –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞, –љ–Њ –≤–Ј—П—В—Л –±—Л–ї–Є —Б —В–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —В–µ–ї–Њ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ (–С—Л—В.5:24; –Х–≤—А.11:5; 4–¶–∞—А.2:11). –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —В–ї–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞: –Є—Е –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≥—А–Њ–±–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П –і–Њ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П. –Ґ—А–µ—В–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –µ–њ. –§–µ–Њ—Д–∞–љ–∞ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ - "–Ш—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ј–∞ –≥—А–Њ–±–Њ–Љ, –Є–ї–Є –≤–µ—А–љ–µ–µ, –њ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є, –∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–µ –µ–µ –Є–ї–Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–є". –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї—А–∞—В–Ї–Є–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і - –Њ–љ –љ–Є—З—В–Њ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–Њ –Њ–љ –ґ–µ –Є —Б–∞–Љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є –Ј–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є —В—А–µ—В–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і (—Б–Љ. –≥–ї.25 –Х–≤–∞–љ–≥. –Њ—В –Ь–∞—В—Д–µ—П –Њ –°—В—А–∞—И–љ–Њ–Љ –°—Г–і–µ). –≠—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ —В–µ–ї–µ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Г–Љ–µ –Є –љ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г - –≤ —З–µ–Љ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –і—Г—И–Є –≤ —В–µ–ї–µ –Є –≤–љ–µ —В–µ–ї–∞? –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–µ –Є–Ј —В–µ–ї–∞ –і—Г—И–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ —Б–≤–Њ—О –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л? –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –і—Г—И–Є –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–µ–ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –і—Г—И–Є –Њ—В —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є —В–µ–ї–∞. –Ч–і–µ—Б—М –і—Г—И–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —В–≤–Њ—А–Є—В—М —З–µ—А–µ–Ј –≤–µ—А—Г –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є —А–∞–і–Є –ї—О–±–≤–Є –Ї –С–Њ–≥—Г: –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Є —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М —В–µ–ї–∞; –њ–Њ—Б—В–Є—В—Б—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і –Є –њ–Њ–Ј—Л–≤—Л –Ї —Б–ї–∞—Б—В–Њ–ї—О–±–Є—О. –Т–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —В–µ–ї–∞; –ї–Є—И–∞–µ—В —З–∞—Б—В–Њ —Б–µ–±—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є –і–µ–ї –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, —В–µ—А–њ–Є—В –±–µ–Ј —А–Њ–њ–Њ—В–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б–Ї–Њ—А–±–Є –Є –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –Є —В.–і. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ —А–∞–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –і—Г—И–Є –Њ—В —В–µ–ї–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г-—В–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞—Б "—Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–∞" –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–µ–ї–∞ (–Ь—Д.6:19-20). –Т—Б–µ —Н—В–Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –≤–µ–і—Г—В –Ї —Б–і–≤–Є–≥–∞–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і—Г—И–Є: –Њ—З–Є—Й–∞–µ—В—Б—П —Б–µ—А–і—Ж–µ, –Є –і—Г—И–∞ –±–Њ–≥–∞—В–µ–µ—В "—Б—В—П–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞ –С–Њ–ґ–Є—П". –°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є –≤ —В–µ–ї–µ - —Н—В–Њ –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–µ (—В.–µ. —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–µ –Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О) —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є. –Я–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В (–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М) –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Ї —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–Љ –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П. –Я—А–∞–≤–і–∞, –ґ–Є–Ј–љ—М –і—Г—И–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞; –њ—А–Є –љ–µ–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є, —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–є. –Э–Њ –µ–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞. –Ю–љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞—В—М —В–µ–ї–Њ–Љ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–µ —А–∞–і–Є –ї—О–±–≤–Є –Ї –±–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ—Г –Є–ї–Є —А–∞–і–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П. –£ –љ–µ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї –Ї –љ–µ–є –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т—Б–µ –µ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В—Б—П (–Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є): —Н—В–Њ —В–Њ—В –Ј–∞–њ–∞—Б "–µ–ї–µ—П" –Є–Ј –њ—А–Є—В—З–Є –Њ –і–µ—Б—П—В–Є –і–µ–≤–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є—В—З–µ, —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞ (–Ь—Д.25:10-11). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–ї –Ј–∞–њ–∞—Б —Н—В–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ ("–µ–ї–µ—П"). –Ф–∞–ї–µ–µ, –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞, –і—Г—И–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Њ–Љ. –Ш –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –≤–µ–ї–Є–Ї (–Ї–∞–Ї —Г —Б–≤—П—В—Л—Е), —В–Њ –Є –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В –і–µ—А–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б–ї—Г—И–∞–µ—В –Є—Е, –Ї–∞–Ї —Б–ї—Г—И–∞–ї –µ—Й–µ –њ—А–Є –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ —В–µ–ї–µ, –∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –±–Њ–ї–µ–µ. –°—В–∞—А–µ—Ж –Ч–Њ—Б–Є–Љ–∞ –Є–Ј –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–є –ї–∞–≤—А—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–∞–Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ—В—П–Љ: "–ѓ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –±—Г–і—Г –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–Є–≤, —З–µ–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б". –Ш —Б—В–∞—А–µ—Ж –Њ–њ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Т–∞—А—Б–Њ–љ–Њ—Д–Є–є —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Э–Њ –≥–Њ—А–µ, –µ—Б–ї–Є "–µ–ї–µ—П" –љ–µ—В –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Љ–∞–ї–Њ. –Ш –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Є –±—Л–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ–Њ –Є—Е –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Љ–Є—А—Г, —В–∞–Ї –Ю–љ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ –Њ—В –љ–Є—Е –Є –њ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —В–µ–ї–∞. –Я—А–њ. –Т–∞—А—Б–Њ–љ—Г—Д–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —В–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ: "–Я–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–µ –Њ—В—Б—О–і–∞, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П —Г–ґ–µ –њ—А–µ—Г—Б–њ–µ—В—М: —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б–µ–µ—И—М, —В–Њ —В–∞–Љ –Є –њ–Њ–ґ–љ–µ—И—М. –Ч–і–µ—Б—М - –і–µ–ї–∞–љ–Є–µ, —В–∞–Љ –≤–Њ–Ј–і–∞—П–љ–Є–µ, –Ј–і–µ—Б—М - –њ–Њ–і–≤–Є–≥, —В–∞–Љ –≤–µ–љ—Ж—Л. –Ґ–∞–Љ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–µ—Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В, –љ–Њ —З—В–Њ –Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В, —В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—В—Б—О–і–∞: –і–Њ–±—А–Њ–µ –ї–Є —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В, –Є–ї–Є –≥–љ–Є–ї–Њ–µ, –Є–ї–Є —Г—Б–ї–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ" (–Ю—В–≤.606 –Є 613). –Ш—В–∞–Ї, –Ј–µ–Љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –і–ї—П –і—Г—И–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ–Њ–є, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є - –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ–µ –≤ –і—Г—И–µ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ —Г—З–µ–љ–Є—О —Б–≤. –Њ—В—Ж–Њ–≤, –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–µ—В —Б–µ–±–µ —В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞ –≥—А–Њ–±–Њ–Љ. "–Я—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—П—Б—М –Ї –С–Њ–≥—Г –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –і–µ–ї–∞–Љ–Є –Є —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –±–Њ–ї–µ–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ, –њ—А–Є—Г–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–є—В–µ—Б—М, - —Г–±–µ–ґ–і–∞–µ—В —Б–≤. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤, - –Ї —В–∞–Љ–Њ—И–љ–µ–є –Є—Б—В–Є–љ–µ –Є —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є—О –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–µ –љ–∞—И–µ–Љ".

–Ю–°–Э–Ю–Т–Ђ –Я–†–Р–Т–Ю–°–Ы–Р–Т–Э–Ю–Щ –Т–Х–†–Ђ–Э. –Х. –Я–µ—Б—В–Њ–≤

|

|

Category:

–°–Є–ї—Г–∞–љ, –Я—А–њ –Р—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–є

–°–Ґ–Р–†–Х–¶ –°–Ш–Ы–£–Р–Э –Ю –°–Т–ѓ–Ґ–Ю–Ь –Ф–£–•–Х.

–Ф—Г—Е –°–≤—П—В—Л–є –µ—Б—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М, –Љ–Є—А –Є —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—М. –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –љ–∞—Г—З–∞–µ—В –ї—О–±–Є—В—М –С–Њ–≥–∞ –Є –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ. –Ь–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–∞–ї –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Ф—Г—Е–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –Є –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—И–µ–є. –Ю–љ —Г—З–Є—В –і—Г—И—Г –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г. –Ю–љ –і–∞–µ—В —Б–Є–ї—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–Є. –Ю–љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞—Б –љ–∞ –≤—Б—П–Ї—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г. –Ю–љ —В–∞–Ї —Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞.

–Ф—Г—И–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Ї—Г—И–∞—О—В –Ф—Г—Е–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –≠—В–Њ –Є –µ—Б—В—М —В–Њ "–¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ", –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ "–≤–љ—Г—В—А–Є –љ–∞—Б", –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М. –°—В—А–∞–і–∞–µ—В –Є —Б–Ї—Г—З–∞–µ—В –і—Г—И–∞, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –°–≤. –Ф—Г—Е–∞, –≤–µ–і–Њ–Љ–∞—П –≤ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ –Ј–ї—Л–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є. –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –°–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤ –і—Г—И—Г –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А–Њ–і–љ–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –і—Г—И–∞ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Є –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г: –Ю—В—З–µ... –Ф—Г—И–∞ –≤ –Ф—Г—Е–µ –°–≤—П—В–Њ–Љ "–≤–Є–і–Є—В" –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Є –Њ–±—К–µ–Љ–ї–µ—В –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –°–≤—П—В–Њ–є –Ф—Г—Е –°–∞–Љ –Є—Й–µ—В –і—Г—И—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є —Е–Њ—З–µ—В –≤ –љ–∞—Б –ґ–Є—В—М, –Є –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ–ї—П–µ—В—Б—П, —В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г–Љ–∞... –Ч–∞ –Њ–і–љ—Г –њ–ї–Њ—Е—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М –Ю–љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і—Г—И—Г... –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—М —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М —Б–≤–Њ—О —З–Є—Б—В–Њ—О: –Ї–∞–Ї –±—Л –±—А–∞—В–∞ —З–µ–Љ –љ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В—М; –Ї–∞–Ї –±—Л –Ф—Г—Е–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –≤ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Њ–њ–µ—З–∞–ї–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–ї–Њ—Е–Є–Љ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ. –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –Љ–∞—В—М –Љ–Є–ї—Г—О, —А–Њ–і–љ—Г—О. –Ь–∞—В—М –ї—О–±–Є—В –і–Є—В—П —Б–≤–Њ–µ –Є –ґ–∞–ї–µ–µ—В –µ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –ґ–∞–ї–µ–µ—В –љ–∞—Б, –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В, –Є—Б—Ж–µ–ї—П–µ—В, –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–ї—П–µ—В –Є —А–∞–і—Г–µ—В; –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –≤–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ... –°–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ - —В–∞–Ї–ґ–µ –і–∞—А –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞. –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ —В–∞–є–љ—Л –С–Њ–ґ–Є–є. –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є –љ–∞—Г—З–∞–µ—В –і—Г—И—Г –љ–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М –ї—О–і–µ–є. –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є —В–∞–Ї —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В –і—Г—И—Г –Є —В–µ–ї–Њ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –≤–Њ –њ–ї–Њ—В–Є –Х–≥–Њ. –Т –≤–µ—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Б–µ –ї—О–і–Є –±—Г–і—Г—В –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞. –Ш –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М —Н—В–Њ–є —В–∞–є–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л –µ–µ –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Ф—Г—Е –°–≤—П—В–Њ–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–Љ –Ј–∞ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М —Г–Љ–∞ –Є—Е –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ –і–∞–µ—В –°–µ–±—П –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М, –∞ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –ґ–µ –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—О—В. –Ш —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є—В –Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Є –Ј–∞ —З—В–Њ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П. –°–Љ–Њ—В—А–Є —Г–Љ–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –і—Г—И–µ. –Х—Б–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М, —В–Њ –≤ –і—Г—И–µ –Љ–Є—А –Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ; –µ—Б–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ, —В–Њ –≤ –і—Г—И–µ —Б–≤–µ—В –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П, –Є –µ—Б–ї–Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, —В–Њ –Є —В–µ–ї–Њ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞. –С–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М –Є–Љ–µ—О—В –Ј–∞–±–Њ—В—Г, –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–≥–Њ–і–Є—В—М –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б—В–∞—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ–Є –ї—О–±–≤–Є –Х–≥–Њ: –Њ–љ–Є –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –Є –Њ—Й—Г—В–Є–Љ–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞—О—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞.

|

|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–∞–љ–Є–µ

–†–∞–і–Њ—Б—В—М –С–Њ–≥–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Є–і–µ–∞–ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Њ–њ–Є—А–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є, –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ–ї–∞–љ–Є–Є. –Ь—Л, –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–µ, —Б–Њ–Є–Ј–Љ–µ—А—П–µ–Љ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–Њ —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ–њ–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≤–µ—А—Л - –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –љ–∞ –†—Г—Б–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ —З—В–µ–љ–Є–µ –ґ–Є—В–Є–є —Б–≤—П—В—Л—Е. –Т –љ–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –≤–Є–і–µ–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—Б–Є—П–ї "–≤–Њ —Б–≤—П—В—Л—Е –°–≤–Њ–Є—Е". –Ш —Н—В–Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј –Њ–љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –Ї —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є, –Ї –Њ–±–Њ–ґ–µ–љ–Є—О.

"–С—Г–і—М—В–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є, - –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ –Ю—В–µ—Ж –≤–∞—И –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–є" (–Ь—Д. 5, 48). –≠—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Є –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ—Л –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є –Є –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –Є –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ—З–љ–Њ–є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤—Г, –њ–Њ –і—Г—Е—Г, –Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ґ–Є–≤–µ—В, –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–є –Љ–Є—А. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –ґ–Є–≤–µ—В –њ–Њ –С–Њ–ґ–Є–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ—П–µ—В –≤–љ–µ—И–љ–Є–є, —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А, —В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –µ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–µ–µ.

–†–∞–і–Њ—Б—В—М - —Н—В–Њ —В–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Њ—В –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –≠—В–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –љ–µ—Б–Њ–Є–Ј–Љ–µ—А–Є–Љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –І–∞—Б—В–Њ –Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–Є–Ї–Њ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ. –Э–Њ –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ —Н—В–Њ - —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–µ –°–≤—П—В—Л—Е –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е –Ґ–∞–Є–љ –Љ—Л –≤—Б–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ–Љ—Б—П –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ –љ–∞—И—Г –µ–і–Є–љ—Г—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Г—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ—М—О, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Г—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О, –≥–ї–∞–≤–Њ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –•—А–Є—Б—В–Њ—Б. –Т –¶–µ—А–Ї–≤–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В –Є–і–µ–∞–ї –•—А–Є—Б—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Њ–±—А–∞–Ј—Л —Б–≤—П—В—Л—Е. –Х–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є.

–Р—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Є–є –Є –°—Л–Ј—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є –°–µ—А–≥–Є–є

|

|

Category:

–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞

¬Ђ–Я–Ю–Ґ–Р–Щ–Э–Р–ѓ –Ы–Х–°–Ґ–Э–Ш–¶–Р¬ї

(–Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞)

–Я—А–Є–Ј–≤–∞–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Я–µ—В—А–∞-–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Г

–Ш –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–є –≤ —В–µ–±–µ –Ь–љ–µ —В–Њ–ї–Ї?

–Э–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—И—М —В—Л –њ–Њ –Ь–Њ–µ–Љ—Г –Ј–∞–≤–µ—В—Г.

–Э–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—И—М –±–Њ–ї—М—И–µ —В—Л —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥!

–ѓ –і–∞–ї —В–µ–±–µ –Я–µ—В—А—Г –Ї–ї—О—З–Є –Њ—В –і–≤–µ—А–Є —А–∞—П,

–І—В–Њ–± –і—Г—И–Є –≤—Б–µ—Е —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е —В—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї,

–Ш —Б—В—А–Њ–≥–Њ –≤—Б—О –Ј–µ–Љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є—Е —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—П,

–°—О–і–∞ –ї–Є—И—М –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ –Ь–љ–µ –≤–њ—Г—Б–Ї–∞–ї.

–І—В–Њ –ґ –≤–Є–ґ—Г –ѓ, –Ь–Њ–є –Я–µ—В—А? –Я–Њ—О—В –Є —Б–ї–∞–≤—П—В –С–Њ–≥–∞

–Ь–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ь–Њ–µ–Љ —А–∞—О!

–Ш–ї—М —Б–њ–Є—И—М —В—Л —Б–ї–∞–і–Ї–Є–Љ —Б–љ–Њ–Љ —Б –Ї–ї—О—З–∞–Љ–Є —Г –њ–Њ—А–Њ–≥–∞?

–І–µ–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—И—М –Њ–њ–ї–Њ—И–љ–Њ—Б—В—М —В—Л —Б–≤–Њ—О?¬ї

–†–∞–Ј–≤–µ–ї –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–µ—В—А –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є:

¬Ђ–Э–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –≤–Њ—И–ї–Є –Њ–љ–Є —Б—О–і–∞!

–°—В–Њ—П–ї —П –і–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М —Г —А–∞–є—Б–Ї–Є—Е –≤—А–∞—В —Б –Ї–ї—О—З–∞–Љ–Є,

–Э–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї —П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞!¬ї

–Ш, –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ–≤ –љ–∞ –ї–Є—Ж–∞ –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є:

¬Ђ–ѓ —Н—В–Є—Е –ї–Є—Ж —Г –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї!

–Я—А–Њ—И–ї–Є –Њ–љ–Є —Б—О–і–∞ –Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ—О –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є; -

–ѓ –і–≤–µ—А–Є —А–∞—П –Є–Љ –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї!

–Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М –Љ–љ–µ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤—Б–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є —А–∞—П

–Ш —В–∞–є–љ—Г—О –ї–∞–Ј–µ–є–Ї—Г –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М!¬ї

¬Ђ–Э—Г, –±—Г–і—М –њ–Њ —В–≤–Њ–µ–Љ—Г!¬ї вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М, –≤—Б—В–∞–≤–∞—П:

¬Ђ–•–Њ—З—Г –Є –ѓ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ—А–∞–≤–і—Г –Ј–љ–∞—В—М.

–Ф–∞–є –Ь–љ–µ —В–≤–Њ–Є –Ї–ї—О—З–Є. –Я–Њ–є–і–µ–Љ —Б —В–Њ–±–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ,

–Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –≤—Б–µ —Г–≥–ї—Л.

–Э–Њ, –µ—Б–ї–Є —Г–ї–Є—З—Г —В–µ–±—П, –Ь–Њ–є –Я–µ—В—А, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ,

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–њ–ї–∞—В–Є—И—М—Б—П —Б—Г—А–Њ–≤–Њ —В—Л!¬ї....

–Ш–і—Г—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б –Я–µ—В—А–Њ–Љ-–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ —А–∞—О,

–£–ґ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –∞–ї–ї–µ–Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є,

–£–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Є—Б—М –Ї –µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞—О,

–Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –ї–∞–Ј–µ–є–Ї–Є –љ–µ –љ–∞—И–ї–Є.

–У–ї—П–і–Є—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –≤ –ї–Є—Ж–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ —Б —Г–Ї–Њ—А–Њ–Љ,

–Э–µ –Ј–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≥–∞–і–Ї—Г —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М....

–Я–Њ–љ–Є–Ї –≥–ї–∞–≤–Њ—О –Я–µ—В—А, –і—А–Њ–ґ–Є—В –њ–Њ–і —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ,

–Ю—В —Г–ґ–∞—Б–∞ –љ–µ —Б–Љ–µ—П –≥–ї–∞–Ј –њ–Њ–і–љ—П—В—М....

–Т–і—А—Г–≥... –°–ї—Л—И–∞—В –ї–µ–≥–Ї–Є–є —И—Г–Љ –≤ —В–µ–љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є.... –Т–і—А—Г–≥... –°–ї—Л—И–∞—В –ї–µ–≥–Ї–Є–є —И—Г–Љ –≤ —В–µ–љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є....

–Ъ–∞—З–љ—Г–ї–Є—Б—П –љ–∞ –≤–µ—В–Њ—З–Ї–µ –ї–Є—Б—В—Л....

–Ю–љ–Є –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є—Б—М.... –Ш —В–Є—Е–Є–Љ–Є —Б—В–Њ–њ–∞–Љ–Є

–Я–Њ–і–Ї—А–∞–ї–Є—Б—П.... –Ш —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –Ј–∞ –Ї—Г—Б—В—Л.

–°—В–Њ–Є—В —В–∞–Љ –С–Њ–ґ–Є—П –Ь–∞—В—М, —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–і –ї–∞–Ј–µ–є–Ї–Њ–є,

–Ш —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–≤ –≤ –љ–µ–µ –°–≤–Њ–є –і–Њ–±—А—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і...

–Т–µ—А–µ–≤–Ї–∞ —И–µ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –≤—М–µ—В—Б—П —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –Ј–Љ–µ–є–Ї–Њ–є

–Т –Х–µ —А—Г–Ї–∞—Е, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –∞–і.

–Я–Њ–ї–Ј—Г—В –њ–Њ –љ–µ–є –љ–∞–≤–µ—А—Е —В–∞–Љ –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј –∞–і–∞,

–Ш —В–Є—Е–Њ –њ—А–Њ–ї–µ–Ј–∞—О—В –≤ –љ–µ–±–µ—Б–∞,

–Т –Є–Ј–Љ—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Њ—В—А–∞–і–∞,

–С–ї–µ—Б—В–Є—В –љ–∞ –љ–Є—Е —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ—М—П —Б–ї–µ–Ј–∞...

–Ъ –Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–µ —Б–≤–Њ–µ–є, –њ–Њ–ї–љ—Л —Б–≤—П—В–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л,

–Я–Њ–і—Е–Њ–і—П—В –≤ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–Є —Б–ї–µ–Ј–∞—Е,

–•–≤–∞—В–∞—О—В—Б—П —Б –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є –Ј–∞ –Ї—А–∞–є –Х–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л

–Ш –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –њ–ї–∞—З—Г—В –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –≥—А–µ—Е–∞—Е.

–Я–Њ–Ї—А—Л–≤ —Б–Є—Е –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–≤—П—В—Л–Љ –°–≤–Њ–Є–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ,

–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—П–µ—В –Є—Е –Ю–љ–∞ —Б –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є,

–Ш –і—Г—И–Є –≥—А–µ—И–љ—Л–µ –±–ї–µ—Б—В—П—В –≤ —Б–Є—П–љ—М–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ,

–Ю–Љ—Л—В—Л–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–µ–Ј–Њ–є.

–Ш –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –Ј–∞ –љ–Є—Е –Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–∞ –°–≤—П—В–∞—П

–Ш, —В–Є—Е–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–≤ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Ї—А–∞–є,

–¶–µ–ї—Г–µ—В –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П—П,

–Ш –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ –≤ —А–∞–є....

¬Ђ–Ш–і–µ–Љ!¬ї вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —А—Г–Ї–Њ—О, ¬Ђ–Ш–і–µ–Љ!¬ї вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —А—Г–Ї–Њ—О,

¬Ђ–Ь—Л –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞—В—М!

–Ґ–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —В–≤–Њ—А–Є—В –Ю–љ–∞ —Б–≤—П—В–Њ–є —Б–ї–µ–Ј–Њ—О,

–Э–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ—О –њ–Њ–Љ–µ—И–∞—В—М!

–С–µ—А–Є —Б–≤–Њ–Є –Ї–ї—О—З–Є –Є –±—Г–і—М –±–µ–Ј —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ—М—П!

–Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ –Ь–љ–µ –≤–њ—Г—Б–Ї–∞–є!....

–Р —Н—В–Њ–є —В–Є—Е–Њ—О –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ї–∞—П–љ—М—П,

–Я—Г—Б–Ї–∞–є –ґ–µ –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≤ —А–∞–є!¬ї www.holy-transfiguration.org/ru/poetry_ru/poetry_moth_ru.html#m4_ru

|

|

Category:

–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞

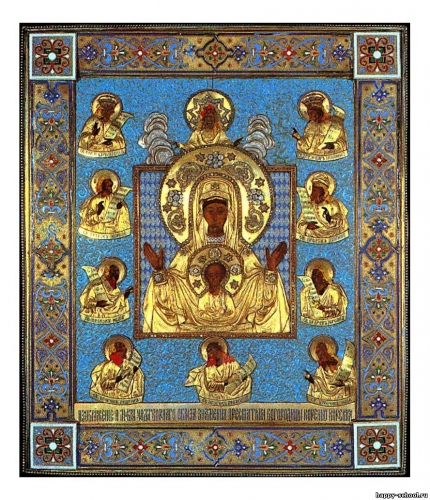

–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–∞–є—В–∞!

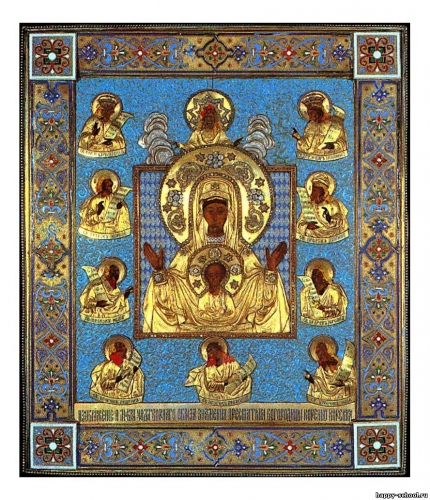

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—Б–Њ–±—Л–є –і–µ–љ—М –і–ї—П –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Е, –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ-–Ъ–Њ—А–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–∞–є—В–∞. –Т —Б—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ, —Е–Њ—З—Г –њ–Њ–Ј–і—А–≤–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б, –Я—А–∞–≤–Ч–љ–∞–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤, —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!

–Я—Г—Б—В—М –Ъ—А–µ–њ–Ї–∞—П –Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–∞ –Є –Э–µ–њ–Њ—Б—В—Л–і–љ–∞—П –Я—А–µ–і—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –љ–∞—И–∞ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є –Я–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є—Ж–µ–є –Є –Ч–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—Ж–µ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞!

–Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, —Б–њ–∞—Б–Є –љ–∞—Б!!!

–° –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!

–Я.–°.

–Х—Б–ї–Є –Т—Л –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ —Ж–≤–µ—В—Л, —В–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В–µ —Б—О–і–∞

pravznak.ru.net/group_discussion_view.php

–њ—Г—Б—В—М —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є –ї—О–±–≤–Є –Ї –Э–µ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –Х–µ –±–µ–Ј—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ь–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ.

|

|

Category:

–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞

–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М –Є–Ї–Њ–љ–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Р—Д–Њ–љ–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –Х—Б—В—М. –Р—Д–Њ–љ . –Ъ–∞—А–µ—П

–£—Б—В–∞–ї–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є—Й–µ—В –ї—О–±–≤–Є.

|–°–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ, –Т–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–∞, –њ—Г—В–Є –Ґ–≤–Њ–Є.

–Ч–∞–±–Њ—В—Л –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≥—Г–±—П—В –Љ–µ–љ—П.

–ѓ —Б–Њ—Е–љ—Г –Є –Љ—Г—З–∞—О—Б—М –і–µ–љ—М –Њ—В–Њ –і–љ—П.

–ѓ —Б–≤—П–Ј–∞–љ –Є —Б–Ї–Њ–≤–∞–љ —Ж–µ–њ—П–Љ–Є —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є.

–Ф–∞–є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ—М–µ –≤ —В–µ–Љ–љ–Є—Ж–µ –Љ–Њ–µ–є!

–Э–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ї–µ—В–∞, –љ–µ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –і–љ–Є,

–Э–Њ –і–∞–є –ї–Є—И—М –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤–µ—З–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є!

(–°–Є–Љ–µ–Њ–љ –Р—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–є)

–І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М¬ї (¬Ђ–Ь–Є–ї—Г—О—Й–∞—П¬ї) –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–µ—В –≤ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ –Љ–Є—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–µ вАУ –≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Р—Д–Њ–љ–∞ , –љ–Њ—Б—П—Й–µ–Љ –Є–Љ—П –Ъ–∞—А–µ—П.

–Ъ–∞–Ї —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Н—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М¬ї. –Т X —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є –≤ –њ–µ—Й–µ—А–µ –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Ъ–∞—А–µ–Є –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Ї–Є–є —Б—В–∞—А–µ—Ж-—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Є–љ–Њ–Ї —Б –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ–і –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, 11 –Є—О–љ—П 982 –≥–Њ–і–∞, —Б—В–∞—А–µ—Ж –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –љ–∞ –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –±–і–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–Љ–∞. –Я–Њ–Ј–і–љ–Њ –љ–Њ—З—М—О –≤ –Ї–µ–ї—М—О –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї—Б—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Є–љ–Њ–Ї. –Я–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П вАУ –Њ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –ґ–Є–≤—Г—В –Є –≤ –≥–Њ—А–∞—Е, –њ–Њ—А–Њ—О —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Њ–±—А–∞—В—М—П–Љ. –Я–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж—Г, –і–∞–ї –Є—Б–њ–Є—В—М –≤–Њ–і—Л —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –≤ –Ї–µ–ї—М–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–Њ—Б—В–µ–Љ –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—В—М –њ—Б–∞–ї–Љ—Л –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ–љ–Є—П —Б–ї–Њ–≤ ¬Ђ–І–µ—Б—В–љ–µ–є—И—Г—О –•–µ—А—Г–≤–Є–Љ¬ї —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—Б—В—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –≤ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Н—В—Г –њ–µ—Б–љ—М –њ–Њ—О—В –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г, –і–Њ–±–∞–≤–ї—П—П –њ–µ—А–µ–і ¬Ђ–І–µ—Б—В–љ–µ–є—И—Г—О¬ї —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М, —П–Ї–Њ –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –±–ї–∞–ґ–Є—В–Є –Ґ—П, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г, –Я—А–Є—Б–љ–Њ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Є –Я—А–µ–љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ—Г—О, –Є –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ¬ї. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–љ–Њ–Ї –љ–∞—З–∞–ї –њ–µ—В—М —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, —В–Њ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є ¬Ђ–Ь–Є–ї—Г—О—Й–∞—П¬ї, —Б—В–Њ—П–≤—И–∞—П –≤ –Ї–µ–ї—М–µ, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б–Є—П–ї–∞ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї –Њ—Й—Г—В–Є–ї –≤–і—А—Г–≥ –Њ—Б–Њ–±—Г—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Є –Ј–∞—А—Л–і–∞–ї –Њ—В —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –≥–Њ—Б—В—П –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –і–Є–≤–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є —В–Њ—В –љ–∞—З–µ—А—В–∞–ї –Є—Е –њ–µ—А—Б—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–µ, —Г–Љ—П–≥—З–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ–Њ–і –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—М, –љ–∞–Ј–≤–∞–≤—И–Є–є —Б–µ–±—П —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ—Л–Љ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–Њ–Љ, —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ, –∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –µ—Й–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Є–Ј–ї—Г—З–∞—В—М —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–є —Б–≤–µ—В. –Я–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–љ—Л–є, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї –і–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П —Б—В–∞—А—Ж–∞, –њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї –µ–Љ—Г –Њ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–µ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О –њ–ї–Є—В—Г —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є —Б—В–∞—А–µ—Ж —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –Ї–µ–ї–Є—О –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –У–∞–≤—А–Є–Є–ї, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, –і–∞–±—Л –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є—В—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ –і–Є–≤–љ—Г—О –њ–µ—Б–љ—М –≤–Њ –Є–Љ—П –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є вАУ –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –≤ —З—А–µ–і–µ —В–µ—Е, —З—В–Њ –ї—О–і–Є —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –Њ—В –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ (¬Ђ–°–ї–∞–≤–∞ –≤ –Т—Л—И–љ–Є—Е –С–Њ–≥—Г¬ї, ¬Ђ–°–≤—П—В, –°–≤—П—В, –°–≤—П—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –°–∞–≤–∞–Њ—Д¬ї, –Ґ—А–Є—Б–≤—П—В–Њ–µ ¬Ђ–°–≤—П—В—Л–є –С–Њ–ґ–Є–є, –°–≤—П—В—Л–є –Ъ—А–µ–њ–Ї–Є–є, –°–≤—П—В—Л–є –С–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є, –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–є –љ–∞—Б¬ї).

–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –њ–µ—Б–љ—М ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—МвА¶¬ї –њ–Њ–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г - –≤–µ–Ј–і–µ, –≥–і–µ –µ—Б—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–Є–љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Є–ї–Є –ґ–Є–≤–µ—В —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–Є–љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ. –°—В–∞—А–µ—Ж –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –њ—А–Њ—В—Г. –Ґ–Њ—В –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї —Б–Њ–±—А–∞—В—М –°–Њ–±–Њ—А —Б—В–∞—А—Ж–µ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Њ –Њ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–Љ –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ –Є –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ, –љ–∞ –°–Њ–±–Њ—А–µ, –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—МвА¶¬ї, –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –ґ–µ —Б –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е—Г –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —З—Г–і–∞. –Р –Є–Ї–Њ–љ–∞, –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–µ—В–∞ —Б–Є—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞, —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –Є —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М¬ї. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Є–Ї–Њ–љ—Г —Б –њ–Њ—З–µ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є –≤ —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –Ъ–∞—А–µ–Є, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ —Б—В–Њ–Є—В –Є –і–Њ–љ—Л–љ–µ.

–Э–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Ъ–∞—А–µ–Є, –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Ї–∞—В–µ –°–≤—П—В–Њ–є –У–Њ—А—Л –±–ї–Є–Ј –≠–≥–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Ї–Є—В, –∞ –±–ї–Є–Ј –љ–µ–≥–Њ вАУ –Є —В–Њ—В —Г–Ј–Ї–Є–є –Њ–≤—А–∞–ґ–µ–Ї —Б–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–і—Л, –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —В–∞ –Ї–µ–ї–Є—П, –Ї—Г–і–∞ —Б–љ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї.

–С–Њ–ї–µ–µ —В—Л—Б—П—З–Є –ї–µ—В –Љ–Є–љ—Г–ї–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А. –Ч–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—В—Л—А–µ —А–∞–Ј–∞ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–∞ –Р—Д–Њ–љ, —З—В–Њ–±—Л —Г—В–µ—И–Є—В—М, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В—М —В–µ—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–є—В–Є –Ї –љ–µ–є —Б–∞–Љ–Є–Љ. –Я–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1963 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–µ –°–≤—П—В–Њ–є –У–Њ—А—Л –Є –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О —Н—В–Њ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Р—Д–Є–љ—Л; –≤—В–Њ—А–Њ–є - –≤ 1985 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О 2300-–ї–µ—В–Є—П –≥—А–∞–і–∞ –°–Њ–ї—Г–љ–Є (–љ—Л–љ–µ –°–∞–ї–Њ–љ–Є–Ї–Є) –µ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є —В—Г–і–∞; –≤ —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј - –Њ—Б–µ–љ—М—О 1987 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–≤—П—В—Л–љ—П –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є–ї–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –≠–ї–ї–∞–і—Л, –±—Л–ї–∞ —Б –њ–Њ—З–µ—В–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є –њ–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—П –Р—Д–Є–љ –Я–Є—А–µ—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ —Б —Е–Њ—А—Г–≥–≤—П–Љ–Є, —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є, –≤–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –ґ–Є–≤—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–љ–µ–є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—М—П, –і–љ–µ–Љ –Є –љ–Њ—З—М—О –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П —З–∞—П–≤—И–Є—Е –Ї –љ–µ–є –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М—Б—П. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г –Є–Ї–Њ–љ—Л –љ–µ–Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Є–љ–Њ–Ї–Є-—Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ—А—Ж—Л. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—Б–µ–љ—М—О 1994 –≥–Њ–і–∞, –і–Є–≤–љ–∞—П –≥–Њ—Б—В—М—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –Ы–∞—А–љ–∞–Ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Ъ–Є–њ—А. –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–Њ—А—В—Г –Ы–∞—А–љ–∞–Ї–Є —Б—В–Њ—П–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ —З–∞—Б –і–Њ –Њ—В—Е–Њ–і–∞ —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і–∞, –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М—Б—П –Ї —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є, –љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –і–ї–Є–љ–љ—Г—О, —Г—Е–Њ–і—П—Й—Г—О –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В –Њ—З–µ—А–µ–і—М. –Э–Њ —В–Њ–ї–њ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л—Е –≥—А–µ–Ї–Њ–≤ –≤–і—А—Г–≥ —А–∞—Б—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞—Б—М, –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤ –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–µ.

–Ш–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –Є–Ј–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–∞—П –°–≤–Њ—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –°–њ–Є—Б–Ї–Є —Б —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М¬ї –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –≤ –У–∞–ї–µ—А–љ–Њ–є –≥–∞–≤–∞–љ–Є, –≥–і–µ —Б—В–Њ–Є—В –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М –Ь–Є–ї—Г—О—Й–µ–є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—Б–µ–≤–і–Њ–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ. –Р 16 –Є—О–љ—П 1999 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–Њ–є –Ы–∞–≤—А—Л —Б–Њ –°–≤—П—В–Њ–є –У–Њ—А—Л –Р—Д–Њ–љ –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Љ–Є –ґ–µ –Є–Ј–Њ–≥—А–∞—Д–∞–Љ–Є вАУ –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Є—В–∞ (¬Ђ–С–µ–ї–Њ–Ј–µ—А–Ї–Є¬ї), —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Є –Њ–±—А–∞–Ј –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л, –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ—А—Ж–∞–Љ–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б–Њ–≤–љ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.

–Я–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ—О –њ–Њ—П—Б–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –Х–µ —А—Г–Ї–µ –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞–µ—В –њ—А–Є–ї—М–љ—Г–≤—И–Є–є –Ї –Э–µ–є –Ь–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж —Б–Њ —Б–≤–Є—В–Ї–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П 11 –Є—О–љ—П –њ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ї–µ—В–Њ–Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О вАУ –≤ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ–Њ–Ї–Њ–≤ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –≥–Њ—Б—В—М.

www.isihazm.ru/

|

|

Category:

–љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є

–Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ –љ–∞–Њ—В—А–µ–Ј –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї –≤ —В—А—Г–±–Ї—Г. –°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –Ґ–£-134 вАУ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї. –Я–Њ—З—В–Є –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–Є–ї—Б—П вАУ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –њ—А–Є –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–µ. 45 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є. 8 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–њ–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ вАУ 7, –Њ–і–Є–љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ) –≤—Л–ґ–Є–ї–Є. –І–µ—В–≤–µ—А—Л—Е –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –і–≤–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є - –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ, –Є–µ—А–µ–є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ь–Є—Е–љ–µ–≤–Є—З, –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ь–Є–љ–Є–љ –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ.–У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ь–Є–љ–Є–љ–∞: –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ь–Є—Е–љ–µ–≤–Є—З —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ –≤ –Њ–Ї–љ–Њ: ¬Ђ–≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ—В—А–∞—Е –≤ 200-—Е –Њ—В –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Є–Ї–∞. –С—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —И—Г–Љ –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞, —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–≥–∞—Б —Б–≤–µ—В, –Є –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї–Њ –Ј–∞—А–µ–≤–Њ –Њ—В –њ–∞–і–µ–љ–Є—П. –ѓ –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞, —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П, –Њ—В—Ж–∞ –Р–љ–і—А–µ—П, —Г –љ–∞—Б –і–∞—З–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —А—П–і–Њ–Љ¬ї.  –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ь–Є—Е–љ–µ–≤–Є—З –Ю–љ–Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї–Є –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л: ¬Ђ–Т—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –≤ –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Љ –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г, –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –Ь–Є–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л–љ–µ—Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М –ї—О–і–µ–є¬ї. –Т—В—А–Њ–µ–Љ –Њ–љ–Є —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є –µ—Й–µ —З–µ—В–≤–µ—А—Л—Е, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–Є. –Р –њ–Њ–Ї–∞ –°–Ї–Њ—А–∞—П –µ—Е–∞–ї–∞, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –ґ–Є–≤—Л—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї: ¬Ђ–Ю–љ —Б–њ–∞—Б—Б—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ, —Б—З–Є—В–∞—О, —З—Г–і–Њ–Љ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–∞–љ –Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В —Г—Б–ї—Г–≥ —Б–Ї–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л–ї –≤ —И–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є¬ї вАУ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ.–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є.  –£—З–Є—В—М—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ: –£—З–Є—В—М—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ:

¬Ђ–Я–Њ–њ–∞–≤ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П, –Љ—Л —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Є—Б–Ї–∞—В—М –ґ–Є–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Є —Г–љ–Њ—Б–Є—В—М –Є—Е —Б –Љ–µ—Б—В–∞ –∞–≤–∞—А–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ –≥–Њ—А–µ–ї–Њ –Є –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –≤–Ј—А—Л–≤. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ—Л –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –µ—Й–µ –ґ–Є–≤—Г—О —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —О–љ—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –Є –≤ –≥—А—Г–і–µ —В—А—Г–њ–Њ–≤ —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–µ–є –±—Л–ї –ґ–Є–≤–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, —П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї –Є–ї–Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞. –Ъ–Њ–ґ–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–і—А–∞–љ–∞ –Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–љ–∞ —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Э–∞ –≤–Є–і —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –ї–µ—В –і–µ—Б—П—В—М. –°–Ї–Њ—А–∞—П —В—Г—В –ґ–µ –µ–≥–Њ —Г–≤–µ–Ј–ї–∞, —Е–Њ—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј—В–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –љ–Њ –Њ–љ –љ–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞–±–µ–ї–µ–љ. –С–Њ–ї—М—И–µ –Љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –љ–µ –љ–∞—И–ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–Є вАУ –љ–∞—И–ї–Є –µ—Й–µ —З–µ—В–≤–µ—А—Л—Е¬ї. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–µ –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –Њ–љ–Є —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —А–µ–∞–љ–Є–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї –Р–љ—В–Њ–љ –Ґ–µ—А–µ—Е–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г–≤–µ–Ј–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–∞—П, –њ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ –°–Ь–Ш, —Г–Љ–µ—А –Њ—В —А–∞–љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–∞. –°—А–µ–і–Є –ґ–µ—А—В–≤ –∞–≤–Є–∞–Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л вАУ —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Л–є —Б—Г–і—М—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Я–µ—В—В–∞–є –Є –њ—П—В–µ—А–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–є –Є–Ј –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Є. –Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ –Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–Љ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П: ¬Ђ–Я–Њ–Ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ –ї—О–і–µ–є –љ–∞–є—В–Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –≤—Б–µ вАУ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б–Є–≤–Њ,¬ї вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –±–µ–Ј –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б—В–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П вАУ –Љ—Л –Њ—В–Њ—И–ї–Є. –Я–Њ–Ј–ґ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –Љ—Л –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Њ–і–µ—В—М—Б—П: –±–Њ—Б—Л–µ, –≤ —И–Њ—А—В–∞—Е¬ї. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–µ—А—Б–Є–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є вАУ –Њ—И–Є–±–Ї–∞ –њ–Є–ї–Њ—В–∞. –С—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —В—Г–Љ–∞–љ, –Њ–љ–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є —Г–є—В–Є –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї—А—Г–≥: ¬Ђ–Ю–љ–Є –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –Ї—Г—А—Б–∞, –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї–Є—Б—М –Љ–Є–Љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –љ–∞ 200-300 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Ј–∞–і–µ–ї–Є –Њ–њ—Г—И–Ї—Г –ї–µ—Б–∞ –Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –љ–µ –Ј–∞–і–µ–ї –і–µ—А–µ–≤—М—П –ї–µ—Б–∞, –Њ–љ –±—Л —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї, —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ—А—В–≤ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ю–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ –Ј–∞–і–µ–ї–Є —В—А–∞—Б—Б—Г, –љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї. –Ы—О–і–µ–є —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–ї–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞, –≤—Б—С –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Њ—Б—М, –∞ –і–Њ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ вАУ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ –Љ–µ—В—А–Њ–≤¬ї. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–Љ, –µ—Б—В—М —И–∞–љ—Б –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —Г –≤–Њ—Б—М–Љ–µ—А—Л—Е. –Я—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ь–Є–љ–Є–љ. –Я–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –ї–Є –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л? ¬Ђ–Ю—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤ —Н—В–Њ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, вАУ –њ–Њ—П—Б–љ—П–µ—В –Њ.–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є. вАУ –Ы—О–і–Є –µ—Е–∞–ї–Є –њ–Њ —В—А–∞—Б—Б–µ, –Є –љ–∞ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, —В—А–∞—Б—Б—Г –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–ї–Є. –Ю—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞ —Б–Њ—В–Њ–≤—Л–µ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Л¬ї. ¬Ђ–С—Г–і–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —Г–њ–Њ–Ї–Њ–є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Є –Ј–і—А–∞–≤–Є–µ –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є—Е¬ї, вАУ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В –Њ.–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є. ________________________________________________________________ 23.06.2011 –Ь–µ–і–∞–ї—М –Ь–І–° –†–Њ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–Ч–∞ –Њ—В–≤–∞–≥—Г –љ–∞ –њ–Њ–ґ–∞—А–µ¬ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ (–Њ–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є),

–Є–µ—А–µ–є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ь–Є—Е–љ–µ–≤–Є—З,

–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Р–Ї–Є–љ—М—И–Є–љ, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ш–≤–∞–љ –£—И–∞–Ї–Њ–≤,

–ґ–Є—В–µ–ї—М –Ъ–∞—А–µ–ї–Є–Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Ь–Є–љ–Є–љ –Є –µ–≥–Њ 14-–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—Л–љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є. –Ь–µ–і–∞–ї—М—О ¬Ђ–Ч–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –≤ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є¬ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤–∞, –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –У–∞—И–Ї–Њ, –Ф–∞–≤–Є–і –У–Њ—А–і–Є–∞—И–≤–Є–ї–Є, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ъ–Њ–≤–∞–ї–µ–≤, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤. –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ь–Є–љ–Є–љ—Л –Є –Њ—В–µ—Ж –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є

www.pravmir.ru/sviashenniki-spasli-passazhirov-samoleta/

|

|

Category:

–С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞

–Ш–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–∞—П

¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М¬ї (¬Ђ–Ь–Є–ї—Г—О—Й–∞—П¬ї) 11 (24) –Є—О–љ—П –Т —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Р—Д–Њ–љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ–∞—А–µ–µ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ 335 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–∞—П вАЬ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—МвАЭ. –Т —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ, –≤ –∞–ї—В–∞—А–µ –љ–∞ –≥–Њ—А–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —Б—В–Њ–Є—В —Н—В–∞ —Б–≤—П—В–∞—П –Є–Ї–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —З—В–Є—В—Б—П –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П. –Ю–і–Є–љ —Б—В–∞—А–µ—Ж-—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Є–љ–Њ–Ї –ґ–Є–ї –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Ъ–∞—А–µ–Є. –†–µ–і–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–≤–Њ—О –Ї–µ–ї—М—О, —А–∞–Ј–≤–µ –њ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –°–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б—В–∞—А–µ—Ж –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞—В—М –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –±–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М –≤ –Ъ–∞—А–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ; —Г—З–µ–љ–Є–Ї –ґ–µ –µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б—В–µ—А–µ—З—М –Ї–µ–ї—М—О, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—В —Б—В–∞—А—Ж–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —Б–ї—Г–ґ–±—Г –і–Њ–Љ–∞. –Я—А–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—З–Є –Њ–љ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї —Б—В—Г–Ї –≤ –і–≤–µ—А—М –Ї–µ–ї—М–Є –Є, –Њ—В–≤–Њ—А–Є–≤, —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–Њ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї —Б –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—О –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М—О. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –Њ–љ–Є –Њ–±–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ–ї–Є—З–∞—В—М –Я—А–µ—Б–≤—П—В—Г—О –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г, –Њ–±–∞ –≤—Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Х—С –Є–Ї–Њ–љ–Њ—О –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–µ—В—М –і—А–µ–≤–љ—О—О –њ–µ—Б–љ—М —Б–≤. –Ъ–Њ—Б–Љ—Л, –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ь–∞–Є—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ: вАЬ–І–µ—Б—В–љ–µ–є—И—Г—О —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ –Є —Б–ї–∞–≤–љ–µ–є—И—Г—О —Б–µ—А–∞—Д–Є–Љ...вАЭ вАУ –Є –њ—А., –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Э–Њ –і–Є–≤–љ—Л–є –≥–Њ—Б—В—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

вАУ –£ –љ–∞—Б –љ–µ —В–∞–Ї –≤–µ–ї–Є—З–∞—О—В –С–Њ–ґ–Є—О –Ь–∞—В–µ—А—М. –Ь—Л –њ–Њ—С–Љ –њ—А–µ–ґ–і–µ: вАЬ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М —П–Ї–Њ –≤–Њ –Є—Б—В–Є–љ—Г –±–ї–∞–ґ–Є—В–Є –Ґ—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г, –њ—А–Є—Б–љ–Њ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Є –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–ЊвАЭ вАУ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є —Г–ґ–µ –њ–µ—Б–љ–Є –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ–Љ: вАЬ–І–µ—Б—В–љ–µ–є—И—Г—О —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ –Є —Б–ї–∞–≤–љ–µ–є—И—Г—О —Б–µ—А–∞—Д–Є–ЉвАЭ. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є–љ–Њ–Ї —Г–Љ–Є–ї–Є–ї—Б—П –і–Њ —Б–ї—С–Ј, –≤–љ–Є–Љ–∞—П –њ–µ–љ–Є—О –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –њ–µ—Б–љ–Є, –Є —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –≥–Њ—Б—В—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ—С, —З—В–Њ–± –Є –Њ–љ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є—З–∞—В—М –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г. –Э–Њ –≤ –Ї–µ–ї—М–µ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є —З–µ—А–љ–Є–ї, –љ–Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ—Б—В—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

вАУ –Ґ–∞–Ї —П –љ–∞–њ–Є—И—Г —В–µ–±–µ –і–ї—П –њ–∞–Љ—П—В–Є —Н—В—Г –њ–µ—Б–љ—М –≤–Њ—В –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ, –∞ —В—Л –Ј–∞—Г—З–Є –µ—С –Є —Б–∞–Љ —В–∞–Ї –њ–Њ–є, –Є –≤—Б–µ—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –љ–∞—Г—З–Є, —З—В–Њ–± —В–∞–Ї —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –Я—А–µ—Б–≤—П—В—Г—О –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г. –Ъ–∞–Љ–µ–љ—М, –Ї–∞–Ї –≤–Њ—Б–Ї, —Г–Љ—П–≥—З–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ—О –і–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П, –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤—А–µ–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї–Њ–≤–∞. –Э–∞—З–µ—А—В–∞–≤ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ —Н—В—Г –њ–µ—Б–љ—М, –≥–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї—Г –Є, –љ–∞–Ј–≤–∞–≤ —Б–µ–±—П –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–Њ–Љ, –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–ї –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ.

–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –њ–µ—Б–љ—М вАЬ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—МвАЭ, –∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞, –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ—О –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–µ—В–∞ –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –≤ –Ъ–∞—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А. –Я–ї–Є—В–∞ —Б –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–љ–Њ—О –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ –њ–µ—Б–љ—М—О –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ъ–µ–ї—М—П –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ–µ –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ вАЬ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—МвАЭ. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –±—Л–ї–Њ "–Ь–Є–ї—Г—О—Й–∞—П" –Є–ї–Є " –Ь–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–∞—П", –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ —Е–≤–∞–ї–µ–±–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є, –Ј–∞ –љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –Є–Љ—П, –њ—А–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л "–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М...". –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –У–∞–≤—А–Є–Є–ї —Б –љ–µ–±–µ—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –±—Л—Б—В—М –Њ—В –Ґ–µ–±–µ, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ,

–Ї —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї—Г –≥–Њ—А—Л –Р—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є—П,

–≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–µ–є –Ї–µ–ї–Є–Є –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Ґ–Є —Е–≤–∞–ї–µ–±–љ—Л—П –њ–µ—Б–љ–Є –њ—А–µ–і —Б–≤—П—В–Њ—О –Ґ–≤–Њ–µ—О –Є–Ї–Њ–љ–Њ—О,

–і–∞ –љ–∞—Г—З–Є—В –µ–≥–Њ –њ–µ—В–Є –њ–µ—Б–љ—М –љ–µ–±–µ—Б–љ—Г—О, –µ—О–ґ–µ —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤—П—В –Ґ—П –Р–љ–≥–µ–ї–Є –≤ –°–Є–Њ–љ–µ –≥–Њ—А–љ–µ–Љ.

–Ґ–µ–Љ–ґ–µ –Є –Љ—Л –і–Њ–ї—М–љ–Є–Є, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ґ–≤–Њ–µ –Њ –ї—О–і–µ—Е –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ,

—Б–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–њ–Є–µ–Љ –Ґ–Є —Б–Є—Ж–µ:

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї—П–µ–Љ–∞—П –Њ—В –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –Є –Р–љ–≥–µ–ї;

–†–∞–і—Г–є—Б—П, —Г–±–ї–∞–ґ–∞–µ–Љ–∞—П –Њ—В –≤—Б–µ—Е –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–Є–ї.

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –Я—А–Є—Б–љ–Њ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Є –Я—А–µ–љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–∞—П;

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ.

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –І–µ—Б—В–љ–µ–є—И–∞—П –•–µ—А—Г–≤–Є–Љ;

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –°–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–∞—П –±–µ–Ј —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ.

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –±–µ–Ј –Є—Б—В–ї–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–∞ –°–ї–Њ–≤–∞ —А–Њ–ґ–і—И–∞—П;

–†–∞–і—Г–є—Б—П, –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г —Б—Г—Й–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ.

|

|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М

–С–Њ–≥ —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ –Ш–Ј –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Р—А—Б–µ–љ–Є—П (–Я–∞–њ–∞—З–Њ–Ї–∞)

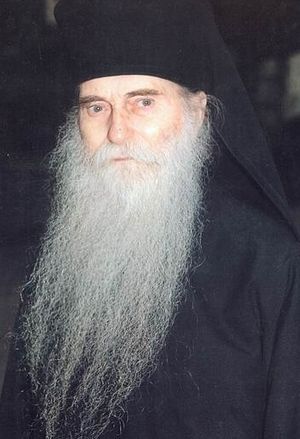

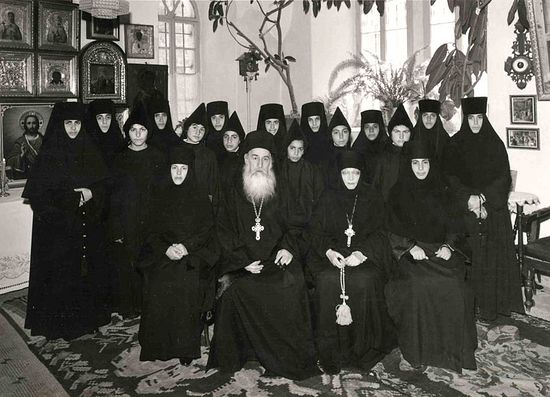

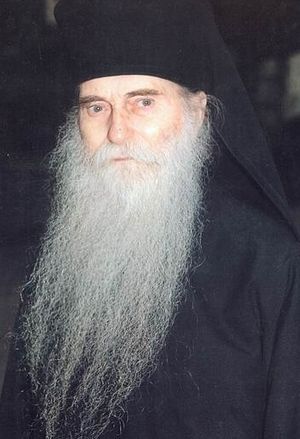

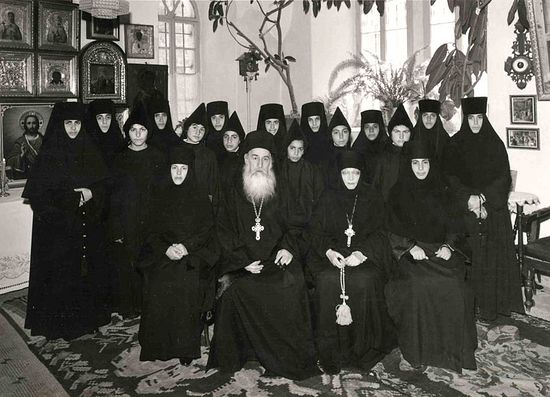

–Р—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Р—А—Б–µ–љ–Є–є (–Я–∞–њ–∞—З–Њ–Ї) вАУ —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–є –Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Ј –љ—Л–љ–µ –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А—Ж–µ–≤. –Ю–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М —В–Њ–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–ї–µ—П–і—Л —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –•–• –≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Б–µ–±–µ —А–∞–≤–љ—Л—Е –њ–Њ –Є—Б—В–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Є –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–µ—А—Л, –Њ–њ—Л—В—Г –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–µ–Ј–ї—О–і–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –∞–≤–≤–∞–Љ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–∞—В–µ—А–Є–Ї–Њ–≤, вАУ –Њ–њ—Л—В—Г, —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П —Б –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М—О, —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤ —В–∞–є–љ–Є–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Є –Є –љ–µ–і—О–ґ–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –°—В–∞—А–µ—Ж –Р—А—Б–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Є–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –ї–µ—Б–љ—Л—Е –і–µ–±—А—П—Е —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Ъ–ї–µ–Њ–њ–Њ–є (–Ш–ї–Є–µ), –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, —Б–Є–і–µ–ї –Ј–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –≤–µ—А—Л –≤ —В—О—А—М–Љ–µ. –° 1975 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Њ–є –Ь–∞—А–Є–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ґ–µ–Ї–Є—А–≥—С–ї –њ–Њ–і –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж–µ–є. 15 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2011 –≥–Њ–і–∞ –Љ–∞—Б—В–Є—В–Њ–Љ—Г –Є —Г–Љ—Г–і—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—А—Ж—Г –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В—Г –Р—А—Б–µ–љ–Є—О –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—Б—П 97 –ї–µ—В. –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ—В–≤–µ—В—Л —Б—В–∞—А—Ж–∞ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞–љ–Є—П, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В –Ш–Њ–∞–љ–љ–Є–Ї–Є–є (–С–∞–ї–∞–љ; 1930-2007) вАУ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Є –њ–Њ—Н—В, –∞–≤—В–Њ—А ¬Ђ–†—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В–µ—А–Є–Ї–∞¬ї, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ —З–∞–і–Њ, —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї –Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ъ–ї–µ–Њ–њ—Л (–Ш–ї–Є–µ). ***

вАУ –Ю—В–µ—Ж –Р—А—Б–µ–љ–Є–є, —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ—В, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л? вАУ –Ю—В–µ—Ж –Ш–Њ–∞–љ–љ–Є–Ї–Є–є, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ вАУ —З–Є—Б—В–∞—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –Є–Ј —Б–µ—А–і—Ж–∞ –Є —Г—Б—В –Ї –С–Њ–≥—Г! –Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞ вАУ —Н—В–Њ –Њ—Б—В—А–∞—П —Б—В—А–µ–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї—П–ї–Є –≤ –љ–µ–±–Њ —В—Л—Б—П—З–Є –ї–µ—В –≤—Б–µ —Б–≤—П—В—Л–µ, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ. –Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –њ—А–Њ–љ–Ј–∞–ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –љ–µ–±–µ—Б вАУ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, вАУ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л вАУ —В–∞–Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –≤–µ—А–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –≤ —А–Њ–і. –С—А–∞—В-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ, —Г —В–µ–±—П —В–Њ–ґ–µ –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П: —В—Л –≤—Е–Њ–і–Є—И—М –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—О–Ј вАУ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —В—Л —Б—В–Њ–Є—И—М –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Є –љ–∞ —В–µ–±–µ –ї–µ–ґ–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –†–∞–Ј–≤–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–∞—Б —Е–Њ—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –С–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є –њ—А—П–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ю–љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –љ–∞–Љ –≤ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –±–µ–і–∞—Е –Є —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П—Е, –Є –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –Х–≥–Њ?! –У–і–µ —В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–µ—З–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –Ь–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є? –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–ґ–Є—П –Њ–±–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б–Є—В –Х–µ –љ–Є –Њ —З–µ–Љ! –Ю–љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Ј–∞ –ї—О–і–µ–є, –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –С–Њ–≥ –°–≤–Њ–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –Ь–∞—В–µ—А—М –С–Њ–ґ–Є—П –°–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є. –Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –ґ–µ, —З—В–Њ —В—Л вАУ —З–∞–і–Њ –Ь–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –≤ –≥—А—Г–і–Є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ! –Р –Њ—В –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ—В –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Е–Њ—В–Є–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ, –≤–µ–і—М –Њ—В –љ–∞—Б –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –љ–∞—И–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –і—Г—И–∞–Љ, –С–Њ–≥–Њ–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–∞—В—М –Є –љ–µ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ—П—В—М —Б–µ–±—П —Н—В–Є–Љ–Є –Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –С—Г–і–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Є, –Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Є –Њ—З–µ–љ—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Љ—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–љ—Л—Е, –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –љ–∞ –љ–µ–±–µ—Б–∞—Е: ¬Ђ–І–µ–≥–Њ –≤–∞–Љ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ —Б—В—П–ґ–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ?¬ї вАУ –Њ–љ–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –±—Л –љ–∞–Љ: ¬Ђ–Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–µ—З–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ!¬ї –Ґ–∞–Ї –Ј–љ–∞—З–Є—В, —Г –љ–∞—Б –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ —Б–≤–Њ–Є –і—Г—И–Є вАУ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ, –Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї–љ—Л–µ —В–∞–Ї–Њ–є —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞–Љ –љ–∞–і–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Б—П ¬Ђ–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —З–Є–љ–Њ–Љ¬ї. –Р–љ–≥–µ–ї—Л –Љ–Њ–ї—П—В—Б—П –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ, –≤–Њ –≤—Б—О –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М. вАУ –Р –Ї–∞–Ї –ї–µ–≥—З–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –±–ї—Г–і–љ—Г—О –±—А–∞–љ—М –Є –њ–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л? вАУ –Ф–ї—П –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –±–ї—Г–і–љ–Њ–є –±—А–∞–љ–Є, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л —Б—В–∞–і–Є–Є –Њ–љ–∞ –љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М, –љ—Г–ґ–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є —Г –С–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞. –≠—В–Њ –љ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Є—З—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–Є–і–Є—В, —З—В–Њ –Њ–љ –±–µ—Б—Б–Є–ї–µ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –µ–є, –љ–Њ —Г –С–Њ–≥–∞ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Т—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–Љ—Г –≤ —Н—В—Г –±–Њ—А—М–±—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ: вАУ —Е–Њ—В–µ—В—М –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–є –±—А–∞–љ–Є, вАУ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –≤—Б–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –С–Њ–≥—Г –Є –Ь–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є, –њ—А–Њ—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–Љ—Г, вАУ –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В—М —Б—В—А–∞—Б—В–Є, вАУ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–є —Г–Љ –њ—А–Є–≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –њ—А–Є–ї–Њ–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–µ–≤–Є–љ–љ—Л–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–∞—Е; –≤—Б–µ —Н—В–Є –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ—В–≥–Њ–љ—П—В—М, –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—П—П —Г–Љ —Б–≤–Њ–є –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ, –љ–Њ –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –∞ –љ–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–µ–Љ-—В–Њ, –Ї—В–Њ –±—Л —Н—В–Њ –љ–Є –±—Л–ї; –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ —Б —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–і—Л—Е–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г—Б–ї–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ–Ї–Њ—А—П—О—Й–µ вАУ –≤–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ї –Ь–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Є –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞—В–Є—Б–Ї—Г. –Т –Ј–∞—И–µ–і—И–Є—Е –≤–њ–µ—А–µ–і —Д–∞–Ј–∞—Е вАУ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ –Є —З–Є—Б—В–Њ, –љ–µ —Й–∞–і—П —Б–µ–±—П –Є –љ–µ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П –≤–Є–љ—Г –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –ї–Є—Ж–∞. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —З–∞—Й–µ, —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –µ–Љ—Г. –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї –њ–Њ–є–Љ–µ—В –µ–≥–Њ, —Г—В–µ—И–Є—В, —Г–±–µ–і–Є—В, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Њ–і–Є–љ, –љ–Њ –Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –µ–≥–Њ –Ї–Њ—Б–љ–µ—В—М –≤ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П—Е, –±—Г–і—В–Њ —Н—В–Њ ¬Ђ–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ¬ї. –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Є–Љ–µ—В—М —А–≤–µ–љ–Є–µ –Є –і–Њ–±—А–Њ—В—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б–Љ–Њ—З—М –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М —З–∞–і–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞—Б—В–Є —В–∞–є–љ–Њ–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –†–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г–µ—В—Б—П —З—В–µ–љ–Є–µ –Ї–љ–Є–≥ –Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ч–∞–±–ї—Г–і—И–Є–є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ—Й–µ–љ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Є —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –њ—Г—Б—В—М –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–Ї—В–Њ –Є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –±–µ–Ј –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П –Њ–љ –љ–∞–є–і–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ. –Ш–Ј-–Ј–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–∞ –≤—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М, –љ–Є —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —А–∞–є, –љ–Є —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –∞–і –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П. –Ґ–µ–Љ, –Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —Б–Ї–ї–∞–і, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —Г—П–Ј–≤–ї–µ–љ –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —З–µ—А–µ–Ј –±–∞–љ—О –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є—П, —Н—В–Њ –Ј–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є; —Г –љ–Є—Е –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П вАФ –Є —Н—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –С–Њ–≥—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М, —З–µ–Љ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Љ–љ–Є—В –Њ —Б–µ–±–µ –Ї–∞–Ї –Њ –љ–µ –њ–∞–і—И–µ–Љ. –≠—В–Њ –љ–µ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б, –∞ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М. –Ю–љ, –Ф–Њ–Љ–Њ–≤–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –Є –Я–∞—Б—В—Л—А—М –і–Њ–±—А—Л–є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤—Б—О –Њ–≤—З–∞—А–љ—О —Б –Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—И–µ–ї –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И—Г—О—Б—П –Њ–≤—Ж—Г, –Є, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є, –≤–Ј—П–ї –µ–µ –љ–∞ –°–≤–Њ–Є –њ–ї–µ—З–Є –Є –њ–Њ–љ–µ—Б –≤ –Њ–≥—А–∞–і—Г –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ —Б–ї–∞–≤—Л. –ѓ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї —В–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –≤–∞–Љ —В–µ–њ–µ—А—М: ¬Ђ–С—А–∞—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ, –њ–Њ–≤–µ—А—М –Љ–љ–µ, –µ—Б—В—М –і–≤–∞ –≤–Є–і–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М: —В—Л –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—И—М —А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –Є –≥—А–µ—И–љ—Л–Љ, –Є –љ–∞ –љ–µ–±–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ¬ї. ¬Ђ–Ґ–Њ–≥–і–∞ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є–µ –Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В —Б–≤–Њ–Є —Г—Б—В–∞¬ї (—Б—А.: –Я—Б. 106: 42). ¬Ђ–С–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–є, –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В—Л —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—И—М –љ–∞ –Ј–ї–Њ, —А–Њ–µ—В —В–µ–±–µ —П–Љ—Г, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М!¬ї –У–Њ–≤–Њ—А—П —Н—В–Њ, –і—Г–Љ–∞—О, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є–Ї —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–і—А–Є—В—М —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –±–Њ—А–µ—В—Б—П —Б –љ–∞—В–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј–≤–љ–µ –Є —Б –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є. вАУ –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –Є –Њ—В–Њ–≥–љ–∞—В—М –Њ—В —Б–µ–±—П —В—Й–µ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –Є –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є? вАУ –С–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П –Є –љ–µ—З–Є—Б—В–∞—П —Б—В—А–∞—Б—В—М! –Т—Б–µ –Ј–ї–Њ –ї–Њ–≤–Є—В —А—Л–±—Г –≤ —Н—В–Њ–є –Љ—Г—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і–µ! –С–Њ–≥ –Є —Б–ї—Л—И–∞—В—М –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –Њ –≥–Њ—А–і–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ! –Ю–љ –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Б—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ—В –њ—А–µ—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П, вАУ –љ–µ–±–Њ—Б—М —Б–Љ–Є—А–Є—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Я–Є—Б–∞–љ–Є–µ (—Б–Љ.: 1 –Я–µ—В. 5: 5). –Ю–љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ, –Є —В–Њ—В –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М; –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Г –љ–µ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ –±–ї—Г–ґ–і–∞—В—М –≤ —Е–∞–Њ—Б–µ –њ–Њ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—А—П–Ј–Є –Ј–∞–Ї–Њ—Г–ї–Ї–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Э–µ—В —Г –љ–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞, –љ–µ—В –њ–Њ–і–Њ–±–Є—П, –љ–Є –Ј–і—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–∞. –Я—А–∞–≤–і—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Б–≤—П—В—Л–µ –Њ—В—Ж—Л: ¬Ђ–У–і–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, —В–∞–Љ –њ—А–µ–ґ–і–µ –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М¬ї. –Э–Є –Њ–і–љ–∞ —Б—В—А–∞—Б—В—М —В–∞–Ї –љ–µ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В —В–µ–±—П –і–Є–∞–≤–Њ–ї—Г, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М. –Т—Б–µ —Б—В—А–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–≥—Г—В, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї, –±—Л—В—М –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ—Л –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –Є –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –∞ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–∞ –љ–Є—З–µ–Љ! –Ю–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–µ –љ–∞—Е–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ вАУ –њ—А–Є—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї –ї—О–±–Њ–є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є, –Њ–љ–∞ –і–∞–ґ–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—А—П—З–µ—В—Б—П –≤ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –µ–є —И–Є—А–Љ–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ, –Є, –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, —Н—В–Њ —В–Њ, –Њ —З–µ–Љ –Њ–і–Є–љ –Њ—В–µ—Ж –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї: ¬Ђ–°–Љ–Є—А–µ–љ –ґ–µ –≥–Њ—А–і–µ–ї–Є–≤–µ—Ж!¬ї –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї –Њ–њ–∞—Б–љ–∞ –Є —В–∞–Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞—Е –Є —З–Є–љ–∞—Е, —В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М –±—Л –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —В–Њ—В –љ–Є –±—Л–ї, –Є–±–Њ –Є –≤ –љ–µ–Љ —Б–Њ–Ї—А—Л—В –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Є –і–∞–ґ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –±—Л –µ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–љ–∞—А–Њ—И–Ї—Г, –Є —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л –њ–µ—А–≤—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—Е–Њ–є, –љ–∞ –њ—Г—В–Є –њ–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—О. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Љ–љ–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ–≤–µ—В–∞ —Г –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–µ–Љ –±—Л —В—Л –љ–Є –±—Л–ї, –Є–±–Њ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –≤–µ–і—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –С–Њ–ґ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В –≤ –ї—О–і—П—Е –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л—Е. –°–і–µ–ї–∞–є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —Е–Њ—В—П –± —А–∞–і–Є —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–Њ–Љ, –Є–±–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —В–Њ–љ, –Є —Г–≤–Є–і–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –љ—Г–ґ–љ—Л —В–µ–±–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –С–Њ–≥ —Б—Г–і–Є–ї —В–µ–±–µ –ґ–Є—В—М, –≤–Є–і–µ—В—М—Б—П, –Є —В—Л –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г–±–µ–і–Є—И—М—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ–±–Є—В–∞–µ—В —В–∞–Љ, –≥–і–µ –µ—Б—В—М —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–∞–Љ –С–Њ–≥. –Т–Њ—В, –Ы—О—Ж–Є—Д–µ—А –њ–∞–ї –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–Њ, –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ –µ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ: ¬Ђ–ѓ¬ї. –Ш, –њ–∞–≤, —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞–≤–µ–Ї–Є, –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є—П. –Ф–∞ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–Ї—В–Њ, –±—Г–і—В–Њ –±–µ–Ј –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є—П –≤ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–і–µ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П –Њ–љ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–є—В–Є –≤ —В–Њ –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–Є—Б–њ–∞–ї–Є –∞–љ–≥–µ–ї—Л! –Т–Њ—В –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ –Љ–Њ–Є –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —Г–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Љ–Њ–≥ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –С–Њ–≥ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–∞—Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –°–µ–±—П! вАУ –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±—Г–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–є —П–Ј—Л–Ї –Є —Б—В—П–ґ–∞—В—М –і–∞—А –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П? вАУ –Т–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ вАУ –љ–µ –±—Л—В—М —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Б–≤—П—В—Л–µ: ¬Ђ–Ф–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–≤–Њ–і–Є—В —П–Ј—Л–Ї¬ї. –Ю—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –±—Л–≤–∞–µ—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б—Г–µ—В–∞, —З–µ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–∞, –∞ –Ј–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –љ–µ—Б–µ—В –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –љ–Њ –Є –≤ —В–Њ–Љ. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –≤ –∞–і—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Г–±–Є–ї –Ј–ї—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ! –Э—Г–ґ–љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М, –±—А–∞—В, –±—А–∞—В–∞ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ. –†–∞–Ј–≤–µ –љ–µ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–∞—П –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П? –Ю–љ –і–∞–ї —Н—В—Г –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М –≤ —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –°–≤–Њ–Є—Е –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є вАУ —З—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—О вАУ –ї—О–±–Њ–≤—М вАУ –Є –≤–Ј–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О –Є –і—Г—И–µ—А–∞–Ј–і–Є—А–∞—О—Й—Г—О –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Г! –Э—Г–ґ–љ–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–≤–µ—А–і–Є—В—М –ї—О–і—П–Љ –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –љ–µ—Б–µ–Љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М вАУ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –Ј–∞–њ–µ—А–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —Б–≤–Њ–є —П–Ј—Л–Ї –Є –Њ—З–Є—Й–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Њ—В –Ј–ї–∞. –°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ч–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Љ—Л –і–∞–і–Є–Љ –Њ—В–≤–µ—В, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б—А–∞–Љ–љ–Њ–µ¬ї, –∞ –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ–µ–µ вАФ –Ј–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ! ¬Ђ–Я–∞—В–µ—А–Є–Ї¬ї –Ј–і–µ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–µ–љ —Б –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–Њ–є ¬Ђ–Я–Њ–ї—М–Ј–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П¬ї. –°–≤—П—В–Њ–є –Ш—Б–Є–і–Њ—А –Я–µ–ї—Г—Б–Є–Њ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–У–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Б –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–є –µ—Б—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –∞ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ вАУ —Г–≤–µ–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П¬ї. ¬Ђ–Ш–±–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї—М–Ј—Л, –∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є –≤–Ј—Л–≤–∞—П, –Ј–ї–Є—В. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—В—Б—П, —В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—П—В –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є¬ї. –°–Њ–Ї—А–Њ–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —В–≤–Њ–µ–Љ, –Є –њ—А–µ–±—Г–і—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Љ, –Є —Б—В–Њ–є —В–∞–Љ –њ—А–µ–і –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –љ–µ–Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —В—Л –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—И—М –≤ —Б–µ–±–µ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –њ—Л–ї–Є–љ–Ї—Г. –Ґ–∞–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Г—З–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ–Њ —З—В–Њ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –і–ї—П —Г–Љ–∞ –Є —Б–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –Ю–љ–Њ –Є—Б—Б—Г—И–∞–µ—В –±–ї—Г–і, –њ–Њ–≥–∞—И–∞–µ—В —П—А–Њ—Б—В—М, —Б–Љ–Є—А—П–µ—В –≥–љ–µ–≤ –Є —А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞–µ—В –њ–µ—З–∞–ї—М, —Г–Ї—А–Њ—Й–∞–µ—В –і–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М, —А–∞–Ј–≤–µ–Є–≤–∞–µ—В –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ, –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–µ—В —Г–Љ, –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—П–µ—В –ї–µ–љ—М, –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г —Б–Љ–Є—А—П–µ—В —В–µ–±—П –Є –і–µ–ї–∞–µ—В —А–∞—Б—Б—Г–і–Њ–Ї —В–≤–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ–ї—М—Й–∞–µ–Љ—Л–Љ; —Г—П–Ј–≤–ї—П–µ—В –±–µ—Б–Њ–≤, –Њ—З–Є—Й–∞–µ—В —В–µ–ї–Њ, –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –∞ —З—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ. –Ш –і—Г–Љ–∞–µ—В –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П: ¬Ђ–Ъ –Ї–Њ–Љ—Г —П –њ–Њ–є–і—Г? –ѓ, —З–µ—А–≤—МвА¶¬ї –≠—В–Њ –Є –Є–љ–Њ–µ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–µ—Б—П –Ї –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –Є –≤–µ—З–љ–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Є—О. –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –њ–Њ: Ne vorbeste parintele Arsenie. Editia ingrijita de –∞ Arhimandrit Ioanichie Balan. Vol. 1вАУ3. Editura Manastirea Sihastria, 2004. http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/46954.htm

|

¬Ђ–Р—А–∞–±–Ї–∞ —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ—О –і—Г—И–Њ—О¬ї –С–µ—Б–µ–і–∞ —Б –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–µ–є –Т–µ—А–Њ–љ–Є–Ї–Њ–є (–†–∞—Е–µ–±),–љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –Х–ї–µ–Њ–љ