|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М

–Ш–Ј –њ–Є—Б–µ–Љ —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Ъ–Њ–≤—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–°–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞) - ¬ЂвА¶–њ–∞—З–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—И–µ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ вАУ —Н—В–Њ –±–µ–Ј–і–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П. –Я–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –Љ–∞–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ —З–Є—Б–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–µ–Љ—Л—Е –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ, –С–Њ–ґ–Є–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–µ–Љ¬ї. - ¬ЂвА¶–љ–µ —Б–Ї–Њ—А–±–µ—В—М –љ–∞–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Э–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Є –≤ —Б–Ї–Њ—А–±—П—Е —Б–≤–Њ–Є—ЕвА¶–і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П, —А–∞—Б—В–≤–Њ—А—П—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–Љ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ –љ–∞—Б –њ–µ—З–µ—В—Б—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М, —З—В–Њ –Ю–љ –≤–Є–і–Є—В –љ–∞—И–Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є –Є –ґ–∞–ї–µ–µ—В –љ–∞—Б –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—В –ґ–∞–ї–µ—В—М —Б–∞–Љ—Л–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –љ–∞–Љ –ї—О–і–Є¬ї. - ¬ЂвА¶ –њ–Њ—В–µ—А–њ–Є—В–µ, –љ–µ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–є—В–µ—Б—М, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ–µ –Ј–ї–Є—В–µ—Б—М. –Ч–ї–Њ–Љ –Ј–ї–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—И—М, –љ–µ –≤—Л–≥–Њ–љ–Є—И—М –µ–≥–Њ. –Ю–љ–Њ –±–Њ–Є—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–±–≤–Є, –±–Њ–Є—В—Б—П –і–Њ–±—А–∞вА¶¬ї - ¬Ђ–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –Ю–љ –њ–Њ–і–ї–µ –Т–∞—Б. –Ю–љ –љ–Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Т–∞—Б. –Э–∞–Љ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Љ—Л –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ш–Љ. –Э–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ, –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—ПвА¶ –Ю–љ —Б –љ–∞–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ю–љ –Ј—А–Є—В –љ–∞—И–Є —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞ –љ–Є—Е –≤–µ–љ—Ж—Л —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–µ—В¬ї. - ¬Ђ–Ь—Л –≤—Б–µ –≥—А–µ—И–љ—Л–µ –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–њ–Њ–≤–∞–µ–Љ –љ–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б –ї—О–±–Њ–≤–Є—О –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В –≤—Б–µ—Е, –њ—А–Є—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є—Е –Ї –Э–µ–Љ—Г¬ї. - ¬Ђ–°–Њ–Ї—А—Г—И–∞—В—М—Б—П –Њ –≥—А–µ—Е–∞—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ, –љ–Њ –љ–∞–і–Њ –±–µ—А–µ—З—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –≤ —Г–љ—Л–љ–Є–µ. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–∞–Љ—П—В—Г—П –Њ –≥—А–µ—Е–∞—Е, –љ–µ –љ–∞–і–Њ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –Њ –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ –С–Њ–ґ–Є–µ–Љ –Љ–Є–ї–Њ–≤–µ—А–і–Є–Є¬ї. - ¬Ђ–Ю –≥—А–µ—Е–∞—Е –љ–∞–і–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Њ–≤–∞—В—М, –љ–∞–і–Њ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–∞—В—М—Б—П –Є —Б–Ї–Њ—А–±–µ—В—М, - –љ–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ —Г–љ—Л–≤–∞—В—М, –љ–µ –љ–∞–і–Њ —В–µ—А—П—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є —Г –С–Њ–≥–∞, –±–µ–Ј –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Х–≥–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М. –Т –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ—А–Є–Љ–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –С–Њ–ґ–Є—П –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –њ–Њ—В–Њ–љ—Г—В –Љ–Њ—А—П –љ–∞—И–Є—Е –≥—А–µ—Е–Њ–≤¬ї - ¬ЂвА¶–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –і–ї—П —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П –Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є –≤–µ—А—Л¬ї. - ¬Ђ–£ –љ–∞—Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–≤, –љ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М –љ–∞—Б –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –љ–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ, - —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –Љ—Л –љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ–Љ—Б—П –Њ—В –С–Њ–≥–∞. –Ш —Б–Њ–≥—А–µ—И–∞—П, –Љ—Л –≤—Б–µ –ґ–µ –≤–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ —Б –Я—Б–∞–ї–Љ–Њ–њ–µ–≤—Ж–µ–Љ: –Ґ–≤–Њ–є –µ—Б–Љ—М –∞–ЈвА¶¬ї - ¬Ђ... —Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –і–≤–µ—А–Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В—Л. –Ш —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞–Љ —Е–Њ—В—П –±—Л —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —В–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М –Є—Е, –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –Њ—В–≤–µ—А–Ј—Г—В—Б—П. –Р —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ–ї—З–Њ–Ї вАУ —Н—В–Њ –љ–∞—И–∞ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞: ¬Ђ–Ґ–≤–Њ–є –µ—Б–Љ—М –∞–Ј, —Б–њ–∞—Б–Є –Љ—ПвА¶¬ї¬ї

|

|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–∞–љ–Є–µ

–Я–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П вАУ —Н—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј—Г—З–∞–µ—В —Б–µ–±—П, —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–µ—В, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –ї–Є –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є–ї–Є –њ–ї–Њ—Е–Њ, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —Г –љ–µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є–ї–Є –њ–ї–Њ—Е–Њ–є. –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ–±—А–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї–Њ–є –≥—А–µ—Е –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї, –Ї–∞–Ї–Є–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –µ—Б—В—М –≤ –µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ, —В–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–Є—Е –Є —Б—В–∞–љ–µ—В –ї—Г—З—И–µ? –Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П –љ–µ–ї–µ–≥–Њ–Ї; –Ї—В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г, —В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ–Њ—В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П. –С—Г–і–µ—В –і–∞–љ–∞ –љ–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–Њ–ї—М–Ј–∞ –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ–Љ —Б–µ–±—П –Є —З–µ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ–Љ—Б—П —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Є–Љ–µ–µ–Љ –Є –≤ —З–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–Љ —В–∞–Ї, —В–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О. –Р –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–µ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М —Б–µ–±—П, —В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є –≤ –ї—О–±–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ —Б–≥–Њ–і–Є–Љ—Б—П. –Ъ—В–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–ї —Б–µ–±—П, —В–Њ—В –Є –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—Б—Г–і–Є—В.

–Ш–Ј –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞ –Ш–Љ–µ—А–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ

|

|

Category:

–Я–∞—Б—Е–∞

–°–ї–Њ–≤–Њ –≤ –і–µ–љ—М –Њ—В–і–∞–љ–Є—П –Я–∞—Б—Е–Є –Я—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О –Т–∞—Б, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ! –Я—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О –Т–∞—Б, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!

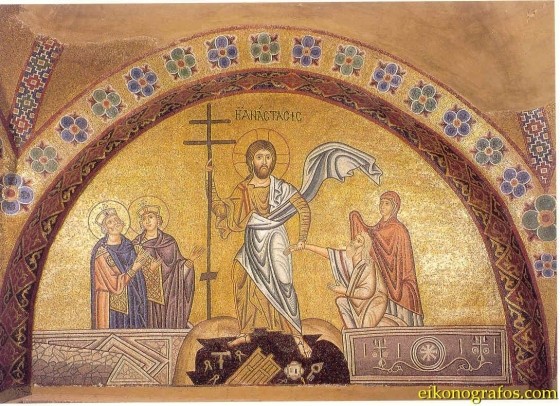

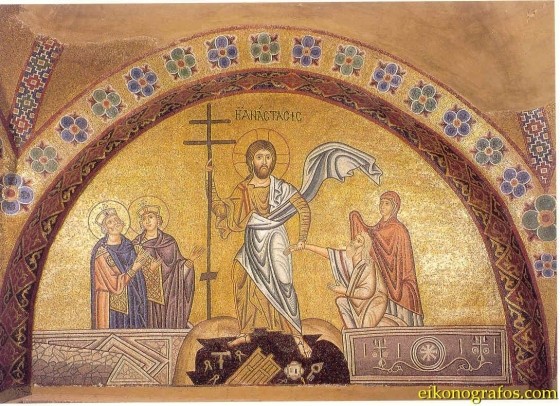

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤—П—В–Њ–є —Е—А–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–∞—В—М—Б—П —Б –љ–∞–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є —Г—В–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Э–∞–Љ –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –°–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В –ї–Є –љ–∞—Б –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–Њ–ґ–Є—В—М –і–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –Я–∞—Б—Е–Є? –Э–Њ –њ—Г—Б—В—М —Н—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ–≥–Њ—А—З–∞–µ—В, –Є–±–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –°–≤–Њ–Є–Љ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–њ—А–∞–ї —Б–Љ–µ—А—В—М –Є –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї. –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞ –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–Љ –±–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–µ—В—Б—П –Я–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤–Є–і–µ–≤—И–µ, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б—П –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –Ш–Є—Б—Г—Б—Г, –Х–і–Є–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј–≥—А–µ—И–љ–Њ–Љ—Г, –Ъ—А–µ—Б—В—Г –Ґ–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–ї–∞–љ—П–µ–Љ—Б—П, –•—А–Є—Б—В–µ, –Є –°–≤—П—В–Њ–µ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Ґ–≤–Њ–µ –њ–Њ–µ–Љ –Є —Б–ї–∞–≤–Є–Љ...¬ї ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤–Є–і–µ–≤—И–µ¬ї - —В–∞–Ї –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—И–Є–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М —А–∞–і–Є –љ–∞—Б, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤, –Є —А–∞–і–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П. –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П—Е –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –Ф–µ–≤—Л –Ь–∞—А–Є–Є, –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—Ж–µ–є –Є –њ–µ—А–≤–∞—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—А–µ–і–Є –ґ–µ–љ-–Љ–Є—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—Ж —И–ї–∞ –Ї –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ґ–µ–ї—Г –•—А–Є—Б—В–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –Ы–Є—И—М –њ–Њ –Х–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—О —Б–≤—П—В—Л–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В, –љ–Њ –Љ—Л –≤–µ—А–Є–Љ, —З—В–Њ –Є–љ–∞—З–µ –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –Ш –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–µ—В: ¬Ђ–Р–љ–≥–µ–ї –≤–Њ–њ–Є—П—И–µ –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–µ–є, –І–Є—Б—В–∞—П –Ы–µ–≤–Њ, —А–∞–і—Г–є—Б—П, –Є –њ–∞–Ї–Є —А–µ–Ї—Г: —А–∞–і—Г–є—Б—П, –Ґ–≤–Њ–є –°—Л–љ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ —В—А–Є–і–љ–µ–≤–µ–љ –Њ—В –У—А–Њ–±–∞...¬ї –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–µ—А–Є—В –≤ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –љ–µ –Ь–∞—А–Є–Є –Ь–∞–≥–і–∞–ї–Є–љ–µ, –∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Р–љ–≥–µ–ї –Њ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Х–µ –°—Л–љ–∞ –Є –С–Њ–≥–∞. –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞—И–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–∞ –Ф–µ–≤–∞ –Ь–∞—А–Є—П, –Њ –Х–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П—Е –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Х–µ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Л–љ–∞ –Є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –і–љ–Є –Х–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є, –≤ –і–љ–Є –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Л. –°–≤—П—В–Њ–є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –Є —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж–µ–є –Ї–∞–љ–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П "–Я–ї–∞—З –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л". –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –≤ –љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В –Ф–µ–≤–∞ –Ь–∞—А–Є—П –Є –Ї–∞–Ї –Ю–љ–∞ —А—Л–і–∞–µ—В: ¬Ђ–Ю –°—Л–љ–µ –Ь–Њ–є –Т–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–є, –Ї—Г–і–∞ –ґ–µ –Ґ—Л –Є–і–µ—И—М –Є –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –Ь–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М?¬ї –Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б–ї—Л—И–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤–Є–і–µ–≤—И–µ, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б—П –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –Ш–Є—Б—Г—Б—Г...¬ї, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –≤—Б–µ —В–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П - –Є –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ, –Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є. ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–ї –Ш–Є—Б—Г—Б –Њ—В –У—А–Њ–±–∞, —П–Ї–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ—А–µ—З–µ, –і–∞–і–µ –љ–∞–Љ –Ц–Є–≤–Њ—В –Т–µ—З–љ—Л–є –Є –≤–µ–ї–Є—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М¬ї, - —В–∞–Ї –њ–Њ–µ—В –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П, —З—В–Њ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б—И–Є–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —З–µ—А–µ–Ј –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–є –і—Г—И–Є –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї –љ–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –°–≤–Њ—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М - –Т–µ—З–љ—Г—О –Ц–Є–Ј–љ—М. –°–µ–є—З–∞—Б –Љ—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Ю–љ –і–∞—А—Г–µ—В –≤—Б–µ–Љ –°–≤–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –Є –љ–∞ –Х–ї–µ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, —Н—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ю–љ –≤—Б–µ–Љ –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б–µ –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Є –Х–≥–Њ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Х–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ю–љ –±—Г–і–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є ¬Ђ–≤–Њ –≤—Б—П –і–љ–Є –і–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–µ–Ї–∞¬ї (–Ь—Д. 28, 20). –С—Г–і–µ–Љ –ґ–µ –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—Ж–µ - –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –Ф–µ–≤–µ –Ь–∞—А–Є–Є, –і–∞–±—Л –Ю–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –°–≤–Њ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –љ–∞—Б, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ –Є–і—В–Є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ. –Р–Љ–Є–љ—М!

|

|

Category:

–Я–∞—Б—Е–∞

–Т —Б—А–µ–і—Г 6-–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л –њ–Њ –Я–∞—Б—Е–µ, –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –і–µ–љ—М –Њ—В–і–∞–љ–Є—П –Я–∞—Б—Е–Є. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–µ—В—Б—П –Я–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–љ–Њ–љ, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —Б –∞–Љ–≤–Њ–љ–∞ –Ј–≤—Г—З–∞—В –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б–љ–Є–Љ–∞—О—В –°–≤—П—В—Г—О –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж—Г —Б –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –≤ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –љ–µ–µ –Ї–Њ–≤—З–µ–≥ (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж—Г). –Т–µ—З–µ—А–љ–µ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—А–µ–і—Г 6-–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л –њ–Њ –Я–∞—Б—Е–µ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї—Г —З–µ—В–≤–µ—А–≥–∞ вАУ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—О.

–•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ!

–Т–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ!

–Ф–∞–є –љ–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ –С–Њ–≥ –і–Њ–ґ–Є—В—М –і–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –Я–∞—Б—Е–Є!!!

|

|

Category:

–Я–∞—Б—Е–∞

–Ю—В–і–∞–љ–Є–µ –Я–∞—Б—Е–Є. ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є! –Ф–∞–є –љ–∞–Љ –љ–µ –Ј–∞–±—Л—В—М —Н—В–Њ!¬ї–∞–≤—В–Њ—А: –Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ (–§–µ–і—З–µ–љ–Ї–Њ–≤)

–Ъ—А–∞—Б–Њ—В–∞ –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞ ...–Я–∞—Б—Е–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞... —Г–ґ–µ ¬Ђ–Њ—В–і–∞–љ–Є–µ¬ї...  –•–∞–і–ґ–Є –Ь–Є–Њ–і—А–∞–≥ –Ь–Є–ї–∞–і–Є–љ–Њ–≤–Є—З . "–° –Љ–Є—А–Њ–Љ –Є–Ј—Л–і–µ–Љ!" –Я—А–Є–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–∞–µ—В –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М, –љ–∞ –Њ—В–і–∞–љ–Є–µ... –•–Њ—В—П —П –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ, —Б—З–Є—В–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ (—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —И–∞ –і—Г—И–∞) –≥–і–µ-—В–Њ —В–∞–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Є–µ... –•–∞–і–ґ–Є –Ь–Є–Њ–і—А–∞–≥ –Ь–Є–ї–∞–і–Є–љ–Њ–≤–Є—З . "–° –Љ–Є—А–Њ–Љ –Є–Ј—Л–і–µ–Љ!" –Я—А–Є–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –і–∞–µ—В –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М, –љ–∞ –Њ—В–і–∞–љ–Є–µ... –•–Њ—В—П —П –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ, —Б—З–Є—В–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ (—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —И–∞ –і—Г—И–∞) –≥–і–µ-—В–Њ —В–∞–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Є–µ...

–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —П –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–±—Л–ї –њ—А–Њ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—Б–Є—В—М —З–µ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ —Г –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б—И–µ–≥–Њ... –Э–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П - –Ї–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Њ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ - –і–∞–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ... –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –µ—Б—В—М ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–∞—А. –Ш –Ї–∞–Ї–∞—П –і–Є–≤–љ–∞—П, —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–∞—П, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞ –≤—Б—О –Љ–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М... –Э–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–µ–є, –∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–Ї—А—Л—В—М, –Ї–∞–Ї –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ, –Њ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Е –Њ—З–µ–є –Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –≤—А–∞–≥–Њ–≤.. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ—О –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Њ –љ–µ–є... –Я–Њ–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ –Я–∞—Б—Е–Є ¬Ђ–Ю–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Я–∞—Б—Е–Є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж–µ—О (—Б—Г–±–±–Њ—В–Њ—О), –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –µ–≥–Њ, —Е–Њ—В—П —Б –Љ–µ–љ—М—И–µ—О —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є—О (–Ї–∞–Ї –њ–Њ–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ), –µ—Й–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–≤–∞ –і–љ—П –і–Њ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П (–њ–Њ –і–µ–љ—М ¬Ђ–Њ—В–і–∞–љ–Є—П¬ї –Я–∞—Б—Е–Є) –Є, —Б–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –і–µ–љ—М —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л¬ї. –£ –µ–≤—А–µ–µ–≤ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–љ–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М —Б—Г–±–±–Њ—В–∞: –∞ —Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ —Б—В–∞–ї –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –і–µ–љ—М –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ –Њ–± –Њ–±–Њ–Є—Е –і–љ—П—Е.  —Д–Њ—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ф–Њ ¬Ђ–Њ—В–і–∞–љ–Є—П¬ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –њ–Њ—О—В—Б—П (–Ї—А–Њ–Љ–µ –§–Њ–Љ–Є–љ–Њ–≥–Њ) –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ ¬Ђ—Б—В–Є—Е–Є—А—Л –Я–∞—Б—Е–Є¬ї (¬Ђ–Фa –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–µ—В –С–Њ–≥... –Я–∞—Б—Е–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П...¬ї), —Б–Њ —Б–ї–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є (–Љ–Є—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—Ж–∞–Љ –Є –њ—А–Њ—З.); –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–µ—В—Б—П –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–љ–Њ–љ (¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –і–µ–љ—М...¬ї). –Ш –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –≤—Б—П–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б –њ–µ–љ–Є—П (–Є–ї–Є —З—В–µ–љ–Є—П, –љ–∞ —З–∞—Б–∞—Е) —В—А–Њ–њ–∞—А—П: ¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ...¬ї —Д–Њ—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ф–Њ ¬Ђ–Њ—В–і–∞–љ–Є—П¬ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –њ–Њ—О—В—Б—П (–Ї—А–Њ–Љ–µ –§–Њ–Љ–Є–љ–Њ–≥–Њ) –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ ¬Ђ—Б—В–Є—Е–Є—А—Л –Я–∞—Б—Е–Є¬ї (¬Ђ–Фa –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–µ—В –С–Њ–≥... –Я–∞—Б—Е–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П...¬ї), —Б–Њ —Б–ї–∞–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є (–Љ–Є—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—Ж–∞–Љ –Є –њ—А–Њ—З.); –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–µ—В—Б—П –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–љ–Њ–љ (¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –і–µ–љ—М...¬ї). –Ш –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –≤—Б—П–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б –њ–µ–љ–Є—П (–Є–ї–Є —З—В–µ–љ–Є—П, –љ–∞ —З–∞—Б–∞—Е) —В—А–Њ–њ–∞—А—П: ¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ...¬ї

¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ...¬ї –љ–∞ –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–і –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М –њ–Њ–µ—В—Б—П —В—А–Є–ґ–і—Л, –∞ –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј. –Х–Ї—Б–∞–њ–Њ—Б—В–Є–ї–∞—А–Є–є (–Є–ї–Є —Б–≤–µ—В–Є–ї–µ–љ –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ) —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–µ—В—Б—П –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–є ¬Ђ–Я–ї–Њ—В–Є—О —Г—Б–љ—Г–≤¬ї –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–ґ–µ - –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є. –Ґ–∞–Ї —П—Б–љ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В—Б—П ¬Ђ–њ–Њ–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ - —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–µ–≤—П—В—М –і–љ–µ–є! –≠—В–Њ - —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ! –Ю–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –і–љ–µ–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Њ—В–іa–љ–Є–µ¬ї –Я–∞—Б—Е–Є. –°–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Б–Њ —Б–≤–µ—З–∞–Љ–Є, –Ї–∞–і–Є–ї–Њ–Љ –Є –њ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–Є—Е–Є—А, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ –Я–∞—Б—Е—Г; –Є –њ—А–Њ—З., –Ї–∞–Ї –Є –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–µ–і–Љ–Є—Ж—Л; –Є —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ. –≠—В–∞ –ґ–µ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –њ—А–µ–і–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—А–µ—В–Є–є –Ї–∞–љ–Њ–љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О. –Э–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є - –њ—А–Њ–Ї–Є–Љ–µ–љ ¬Ђ–°–µ–є –іe–љ—М...¬ї; –љ–Њ ¬Ђ–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Є –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ вАУ –і–љ—П¬ї. –Р –Ї–Њ–љ–µ—Ж вАУ ¬Ђ—П–Ї–Њ–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞—Б—П –Є –љ–∞ —Б–∞–Љ—Г—О –Я–∞—Б—Е—Г...¬ї, ¬Ђ–Ш —В–∞–Ї–Њ –Њ—В–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —Б–≤—П—В–∞–≥–Њ –Є –ґ–Є–≤–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П¬ї. –Я–ї–∞—Й–∞–љ–Є—Ж–∞ —Г–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤ —Б—А–µ–і—Г: –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П (—Е–Њ—В—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П). –Э–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М –≥–Њ–і, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–є –і–µ–љ—М; –Є —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–Є–Љ¬ї –і–љ–µ–Љ. –Ш, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Я–∞—Б—Е–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П,- –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–µ—Б—М –≥–Њ–і, –њ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–Љ –і–љ—П–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –і–≤–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П.  —Д–Њ—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ш, –њ–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б—В–∞–≤—Г, —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є –°–≤–Њ–µ–Љ (–Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З—В–µ–љ–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П). –Я–Њ–µ—В—Б—П, –њ–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є, ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤–Є–і–µ–≤—И–µ...¬ї –Є ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б –Ш–Є—Б—Г—Б –Њ—В –≥—А–Њ–±–∞...¬ї. —Д–Њ—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ш, –њ–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б—В–∞–≤—Г, —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є –°–≤–Њ–µ–Љ (–Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З—В–µ–љ–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П). –Я–Њ–µ—В—Б—П, –њ–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є, ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤–Є–і–µ–≤—И–µ...¬ї –Є ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б –Ш–Є—Б—Г—Б –Њ—В –≥—А–Њ–±–∞...¬ї.

–Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–љ–Њ–љ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—О –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є - —Г–ґ–µ –Ї—А–µ—Б—В—Г –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—О. –Т–µ—А—Г—О—Й–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е. –Я–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –њ–Њ—О—В—Б—П, –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, —В—А–Њ–њ–∞—А–Є: ¬Ђ–Ф–љec—М —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ...¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Т–Њ—Б–Їpec –Є–Ј –≥—А–Њ–±–∞...¬ї. –Ш —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –і–µ–ї–∞–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–∞–Ї: ¬ЂB –њ–µ—А–≤—Л–є –і–µ–љ—М –љ–µ–і–µ–ї–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –≤–∞—Б –њ—Г—Б—В—М –Њ—В–ї–∞–≥–∞–µ—В —Г —Б–µ–±—П¬ї, - —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ - –Є —Б–±–µ—А–µ–≥–∞–µ—В, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –µ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ... (1 –Ъ–Њ—А. 16, 2-3). –Ф–ї—П —З–µ–≥–Њ –ґ–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –і–ї—П –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї –Є–ї–Є –≤ –њ—А–Њ—З–Є–µ –і–љ–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, - —Б —В–µ–Љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–љ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –љ–∞—Б –Ї –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О. –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М - —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–µ–µ –њ–Њ–±—Г–і–Є—В –љ–∞—Б –Ї –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ–µ? –І—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ: –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—П–љ–Є—П: –≤ –Њ–љ—Л–є –њ–Њ–њ—А–∞–љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М; —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ; –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –≥—А–µ—Е–∞; –≤—А–∞—В–∞ –∞–і–Њ–≤—Л —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ—Л; –њ–ї–µ–љ–µ–љ –Ф–Є–∞–≤–Њ–ї: –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≤—А–∞–ґ–і–∞; –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –≤–Њ–і–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –Љ–Є—А; —А–Њ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–Њ—Б—В–Є–≥ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ - –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ - –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–∞. –°–≤—П—В–Њ–є –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В - –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ–Є. –Ч–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї, –Њ–±–ї–Є—З–∞—П –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е! –≠—В–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—П –±–µ–і–љ—Л–Љ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –ї—Г—З—И–∞—П ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–±–∞¬ї –С–Њ–≥—Г –Є –≤—Л—Б—И–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –Я–∞—Б—Е–Є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Ї–Є –љ–∞—И–Є –≤ –і–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Є —В—О—А—М–Љ—Л; –Є –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е; –Є–ї–Є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–Є –Є–Љ –і–∞—А—Л... –Т–µ–і—М –љ–∞ –°—В—А–∞—И–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В –љ–∞—Б: –љ–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є –ї–Є? –љ–∞–њ–Њ–Є–ї–Є –ї–Є? –Њ–і–µ–ї–Є –ї–Є? –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –ї–Є? –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –ї–Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ –±—А–∞—В—М—П–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ? –Ш—Б—В–Є–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –≤–∞–Љ: —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —Б–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Ь–Њ–Є—Е –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е, —В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Ь–љ–µ (–Ь—Д. 25, 40). –Ш –Љ–µ—Б—В–Њ –ї–Є –љ–∞–Љ –±—Л—В—М —Б –Э–Є–Љ –љ–∞ —В—А–∞–њ–µ–Ј–µ –Х–≥–Њ –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–Є —Б –Э–Є–Љ,- –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –љ–µ –Њ–Ї–∞–ґ–µ–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Х–≥–Њ –±—А–∞—В—М—П–Љ (–Ы–Ї. 22, 30)? –Э–µ –і—Г–Љ–∞—О! –°–ї–Њ–≤–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ - –Є—Б—В–Є–љ–∞!.. –Ш —В–Њ—В –ґ–µ —Б–≤—П—В–Њ–є –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В —В–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ...—Е–Њ—В—П —Г —В–µ–±—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–≤, –љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—П —В–≤–Њ—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є—Ж–∞, —В–Њ –љ–µ –±–Њ–є—Б—П; –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –≤—Л—И–љ–Є—Е —Б–Є–ї –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –µ–µ, –Њ–љ–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–≥–Њ, –Є–Љ–µ—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ. –≠—В–Њ - –≥–ї–∞—Б –°–∞–Љ–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —З—В–Њ, –Ї—В–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Г —Б–Є—Е –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е, —В–Њ—В - –Ь–љ–µ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї... (–Ь—Д. 25, 40). –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –љ–Є –±—Л–ї–Њ –£ —В–µ–±—П –і—А—Г–≥–Є—Е –≥—А–µ—Е–Њ–≤, —В–≤–Њ—П –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—П –њ–µ—А–µ–≤–µ—И–Є–≤–∞–µ—В Bce¬ї (–Ґ. 2. –°. 327). ¬Ђ–С–µ–і–љ—Л–µ - –≤—А–∞—З–Є –љ–∞—И–Є—Е –і—Г—И, –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞—В–µ–ї–Є; –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—Л –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–µ—И—М –Є–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—И—М: –і–∞–µ—И—М —Б–µ—А–µ–±—А–Њ, –∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—И—М –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ; –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—И—М –±–µ–і–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –њ—А–Є–Љ–Є—А—П–µ—И—М —Б–µ–±—П —Б –Т–ї–∞–і—Л–Ї–Њ—О¬ї (—В. 3. –°. 308). ¬Ђ...–Я–Њ–і–∞—О—Й–Є–є —Й–µ–і—А—Г—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—О –Є –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤–µ—В —Б –і–Њ–±—А–Њ—О —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О, –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—Б—П –Њ—В—Б—О–і–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М —Г –°—Г–і–Є–Є –Є —Г—Б–ї—Л—И–Є—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є —Н—В–Є –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞: –њ—А–Є–Є–і–Є—В–µ, –±–ї–∞–≥o—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Є–Є –Ю—В—Ж–∞ –Ь–Њ–µ–≥–Њ, –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г–є—В–µ —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤–∞–Љ –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞... (–Ь—Д. 25, 34)¬ї (–Ґ. 4. –°. 33). ¬Ђ... –Э–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—О –і–µ–ї–∞—В—М –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –≤–Ї–ї–∞–і—Л (–љ–∞ —Е—А–∞–Љ): —В—А–µ–±—Г—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≤–Ї–ї–∞–і–∞–Љ–Є - –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–Є—Е - —В–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—О. –•–Њ—В—П –С–Њ–≥ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В –Є –≤–Ї–ї–∞–і—Л, –љ–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї—Г—З—И–µ - –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—О. –І—В–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј—Л, –µ—Б–ї–Є —В—А–∞–њ–µ–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–Њ–≤, –∞ –°–∞–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —В–Њ–Љ–Є—В—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ?¬ї (—В. 7. –°. 522). –Ь–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—П - –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –ґ–µ—А—В–≤: –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ–Є, –∞ –љ–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л (–Ю—Б. 6, 6; 9, 4). –Ю–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—А–Ј–∞–µ—В –љ–µ–±–µ—Б–∞: –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л —В–≤–Њ—П –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ–Є —В–≤–Њ—П –≤–Ј—Л–і–Њ—И–∞ –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–∞ (–Ф–µ—П–љ. 10, 4). - –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Я–∞–≤–µ–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є, –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ–Є! (1 –Ъ–Њ—А.15; 16. –°–Љ. —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–∞). –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є! –Ф–∞–є –љ–∞–Љ –љ–µ –Ј–∞–±—Л—В—М —Н—В–Њ! –Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Т–µ–љ–Є–∞–Љ–Є–љ –§–µ–і—З–µ–љ–Ї–Њ–≤ вАУ –Я–∞—Б—Е–∞. –Ю –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ 2007

|

|

Category:

–С–Њ–ї–µ–Ј–љ—М

–§–µ–Њ—Д–∞–љ –Ч–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є–Ї, —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М. ¬Ђ–С–Њ–ї–µ–Ј–љ—М - –і–µ–ї–Њ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є¬ї  –Ь–Є–ї–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П –±—Г–і–Є —Б –≤–∞–Љ–Є! –Х—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —В–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≤–∞—И–∞ –Њ—В –Э–µ–≥–Њ –ґ–µ. –Х—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г, —В–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≤–∞—И–∞. –Ь–Є–ї–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П –±—Г–і–Є —Б –≤–∞–Љ–Є! –Х—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —В–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≤–∞—И–∞ –Њ—В –Э–µ–≥–Њ –ґ–µ. –Х—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—В –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г, —В–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≤–∞—И–∞.

–С–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≤–∞—И–∞ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–∞ –≤–∞–Љ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–ї—П –≤–∞—Б –ї—Г—З—И–µ. –Ш —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—В–µ—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ, - –Є –љ–µ –Ј–∞–≥–∞–і—Л–≤–∞–є—В–µ, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –µ—Е–∞—В—М. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –љ–µ —Г–є–і–µ—В, –Є –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –Ї –љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –±—Г–і–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞, –Ї–∞–Ї –Є —В–µ–њ–µ—А—М. –Я—А–Њ–є–і–µ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М, –Є —Б—К–µ–Ј–і–Є—В–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.

–Т–Њ—В –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤. –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е –Ґ–∞–є–љ. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г. –Х—Б–ї–Є–± —В—Г—В –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Е–∞, —В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –Э–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ —В–Њ - –≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Њ—З—М.

–Т—А–∞–≥ –≤–љ—Г—И–∞–µ—В: –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є—И—М. –Р –≤—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞–є—В–µ: –Є –љ–µ –±–µ—А—Г—Б—М —Б–∞–Љ–∞ –Њ–і–љ–∞ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –љ–Њ –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –Љ–µ–љ—П –Њ–і–љ—Г, –∞ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б—В–Њ—П—В—М, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –і–Њ—Б–µ–ї–µ.

(вДЦ 1381 –њ–Є—Б—М–Љ–Њ 848 –≤—Л–њ.5 —Б—В—А.4)

–С–Њ–ї–µ–Ј–љ—М

–Ю–њ—П—В—М –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М! –Ф–∞–є –≤–∞–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і—Г—И–Є–µ, –Є –Є–Ј–±–∞–≤–Є –Њ—В —А–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –≥—А–µ—И–љ–Њ–є! –Э–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –Љ—А–∞—З–љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–Љ–Њ—Й–Є. –Ю–љ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–Ї–Њ—А–µ–є –љ–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—О –Є –С–Њ–ґ–Є–µ –Ї –≤–∞–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ. –І—В–Њ –Њ—В –С–Њ–≥–∞, –≤—Б–µ –Ї–Њ –±–ї–∞–≥—Г.

12 –Є—О–ї—П 1888 –≥.

(вДЦ 1384 –њ–Є—Б—М–Љ–Њ 864 –≤—Л–њ.5 —Б—В—А.6) * * * –Х—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, –љ–∞ –Є–Ј–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Є—Е –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –љ–∞–ї–∞–≥–∞–µ—В –Ј–∞–њ—А–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–Є—В, —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –љ—Г–ґ–љ–µ–µ –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П, —З–µ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ. –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ–± —Н—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ.

(вДЦ 1385 –њ–Є—Б—М–Љ–Њ 1018 –≤—Л–њ.6 —Б—В—А. 18)

|

|

Category:

—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П

–°—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є

–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –С–Њ–≥ –њ–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–µ –Є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —В–µ—А–њ–µ–ї–Є —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є? –°—В–∞—А–µ—Ж –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Є–є –і–∞–≤–∞–ї –љ–∞ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В: "–І—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –Њ—З–Є—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–є –≤–µ–љ–µ—Ж –љ–∞ –Э–µ–±–µ ... –Т —Б–Ї–Њ—А–±–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї –С–Њ–≥—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–≤–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–µ. –І–∞—Б—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Њ —Б–ї–∞–≤–µ –Є –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –Њ–љ —Ж–µ–љ—В—А –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є: "–ѓ, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є!" –Т —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–Є –ґ–µ –Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є –Њ–љ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–µ–±—П –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ–є –Љ—Г—А–∞—И–Ї–Њ–є –Є –ґ–і–µ—В –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Т—Б–µ –Љ—Л, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –Є–ї–Є —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–µ, –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї - –Є –њ–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤—Г, –Є –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г - –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ—А—П –Є–ї–Є –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б—С –Є–і–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Љ—Л –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ –Є –Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ, –Є –Њ –њ–Њ—Б—В–µ, –Є –Њ –¶–∞—А—Б—В–≤–µ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–і–Є –љ–∞—И–µ–є –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –С–Њ–≥ –њ–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П."

–Ю –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Ш–Њ–Є–ї—М –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–∞–ї–∞–Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: "–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–∞, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Ж–µ —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є."

–°—В–∞—А–µ—Ж –Х–≤—Б–µ–≤–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: "–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –С–Њ–≥ –љ–µ –њ–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є —Б–≤—Л—И–µ –µ–≥–Њ —Б–Є–ї –Є –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –µ–Љ—Г. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –і–µ–ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л–Љ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ, –Є–±–Њ –≤–ї–∞–≥–∞–µ—В –≤ –µ–≥–Њ –і—Г—И—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –С–Њ–≥, –њ–Њ –ї—О–±–≤–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є–є —Б–Ї–Њ—А–±–Є, –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –µ–Љ—Г –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г."

–°—В–∞—А–µ—Ж –Ш–Њ—Б–Є—Д —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ—В—П–Љ: "–Э–µ –±–Њ–є—В–µ—Б—М –љ–µ–Љ–Њ—Й–µ–є, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В–µ –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ–ї–≥–Њ. –Т–µ–і—М –С–Њ–≥ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б –љ–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –≤—Л —Г–љ—Л–≤–∞–µ—В–µ? –Ш–Љ –Љ—Л –ґ–Є–≤–µ–Љ, –і–≤–Є–ґ–µ–Љ—Б—П –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ–Љ (–Ф–µ—П–љ. 17:23). –Т –Х–≥–Њ –Њ–±—К—П—В–Є—П—Е —Б—В—А–∞–і–∞–µ–Љ. –С–Њ–≥–Њ–Љ –Љ—Л –і—Л—И–Є–Љ, –С–Њ–≥–Њ–Љ –Љ—Л –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—Л, –С–Њ–≥–∞ –Љ—Л –Њ—Б—П–Ј–∞–µ–Љ, –С–Њ–≥–∞ –Љ—Л –≤–Ї—Г—И–∞–µ–Љ –≤ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ. –Ъ—Г–і–∞ –љ–Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П, –Ї—Г–і–∞ –љ–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ, –≤–µ–Ј–і–µ –С–Њ–≥. –Э–∞ –љ–µ–±–µ, –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≤ –±–µ–Ј–і–љ–∞—Е, –≤ –і–µ—А–µ–≤—М—П—Е, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є, –≤ –≤–∞—И–µ–Љ —Г–Љ–µ, –≤ –≤–∞—И–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ. –Ш—В–∞–Ї, –Ю–љ –љ–µ –≤–Є–і–Є—В, –Ї–∞–Ї –≤—Л —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В–µ –Є –Ї–∞–Ї –≤—Л —В–µ—А–њ–Є—В–µ? –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –Х–Љ—Г –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–Њ—А–µ—Б—В—П—Е, –Є –≤—Л —Г–≤–Є–і–Є—В–µ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є —В–µ–ї–∞, –Є –і—Г—И–Є –≤–∞—И–µ–є."

–Ю–± –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Х–≤—Б–µ–≤–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –±—А–∞—В—М—П–Љ: "–ѓ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —Б–Ї–Њ—А–±–Є –Є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П –≤–∞—Б –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В. –•–Њ—В—П—Й–Є–Љ —Г–≥–Њ–і–Є—В—М –С–Њ–≥—Г –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П, –Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є, –Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –љ–µ–Љ–Њ—Й–Є, –Є –±–µ–і–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –Ї –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–є—В–µ –≤ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–є."

–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є

"–Э–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –°—В–∞—А—Ж–µ–≤"

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П –Ґ–∞—Ж–Є—Б

|

|

Category:

–Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Ї–∞

–С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ-–њ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –Т –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–є –Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П. 1. –Р–Ї–∞—Д–Є—Б—В, –њ–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є вАЬ–љ–µ—Б–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–µ,вАЭ –њ—А–Є —З—В–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –њ–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–±—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П —Б–Є–і–µ—В—М. –Р–Ї–∞—Д–Є—Б—В –µ—Б—В—М —Е–≤–∞–ї–µ–±–љ—Л–є –≥–Є–Љ–љ –Є–Ј 24—Е –њ–µ—Б–љ–µ–є, –њ–Њ —З–Є—Б–ї—Г –±—Г–Ї–≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞. –Т –∞–Ї–∞—Д–Є—Б—В–µ —З–µ—А–µ–і—Г—О—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є вАФ –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї–Є —Б –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є вАФ –Є–Ї–Њ—Б–∞–Љ–Є. –Т –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ї–Њ—Б –≤—Е–Њ–і—П—В –Њ—В 6 –і–Њ 12 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ—Е–≤–∞–ї, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ї –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ –Є–ї–Є –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ вАЬ—А–∞–і—Г–є—Б—П." 2. –Р–љ—В–Є—Д–Њ–љ—Л вАФ —Б—В–Є—Е–Є, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–љ–Є—П –Є—Е –і–≤—Г–Љ—П –ї–Є–Ї–∞–Љ–Є (–Ї–ї–Є—А–Њ—Б–∞–Љ–Є). –Р–љ—В–Є—Д–Њ–љ—Л —Б–ї—Л—И–Є–Љ –љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–є –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–є —Г—В—А–µ–љ–Є (–љ–∞–њ—А. вАЬ–Ю—В —О–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–µ—П,вАЭ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П вАЬ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л–Љ–ЄвАЭ), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є. 3. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л вАФ –њ–µ—Б–љ–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є. –Я–µ—Б–љ–Є, –≥–і–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –њ–ї–∞—З –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –њ—А–Є –Ї—А–µ—Б—В–µ –Х–µ –°—Л–љ–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Ї—А–µ—Б—В–Њ–±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л–Љ–Є: –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е —Б—А–µ–і—Л –Є –њ—П—В–Ї–∞. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≥—А—Г–њ–њ—Л —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–є, —Б—В–Є—Е–Є—А, —Б–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≤. –Я—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –Х–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –µ–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—Л –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –µ–Ї—В–µ–љ–Є–Є, —В–∞–Ї –Є –Ї–∞–ґ–і–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–µ–љ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–µ—В—Б—П —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л: вАЬ–°–ї–∞–≤–∞ –Ю—В—Ж—Г –Є –°—Л–љ—Г –Є –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Ф—Г—Е—Г, –Є –љ—Л–љ–µ –Є –њ—А–Є—Б–љ–Њ –Є –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤, –∞–Љ–Є–љ—М.вАЭ 4. –Ф–Њ–≥–Љ–∞—В–Є–Ї–Є вАФ –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л –Њ–Ї—В–Њ–Є—Е–∞, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б—В–Є—Е–Є—А –љ–∞ вАЬ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є –≤–Њ–Ј–Ј–≤–∞—ЕвАЭ –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–∞–ї–Њ–є –Є–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–µ—З–µ—А–љ–Є –Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є. –Ф–≥–Љ–∞—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —А–∞–і–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Њ–є –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ –ї–Є—Ж–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. 5. –Х–Ї—В–µ–љ–Є—П вАФ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, вАЬ–њ—А–Є–ї–µ–ґ–∞–љ–Є–µ, —Г—Б–µ—А–і–Є–µ.вАЭ –≠—В–Њ –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є–Ј —А—П–і–∞ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і –Є–ї–Є –ї–Є–Ї –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –њ–µ–љ–Є–µ–Љ вАЬ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–євАЭ –Є–ї–Є вАЬ–Я–Њ–і–∞–є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є.вАЭ –Х–Ї—В–µ–љ–Є–Є –±—Л–≤–∞—О—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤: –∞) –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П: вАЬ–Ь–Є—А–Њ–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Б—П,вАЭ –±) —Б—Г–≥—Г–±–∞—П, —Б —В—А–Њ–µ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ вАЬ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–є,вАЭ –≤) –Љ–∞–ї–∞—П, –Ї—А–∞—В–Ї–∞—П, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–∞—П—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАЬ–Я–∞–Ї–Є –Є –њ–∞–Ї–Є –Љ–Є—А–Њ–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Б—П,вАЭ –≥) –њ—А–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П, —Б –њ–µ–љ–Є–µ–Љ вАЬ–Я–Њ–і–∞–є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є.вАЭ 6. –Ч–∞–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Є–Ї вАФ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ вАЬ–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –µ—Б—В—М —П–Ї–Њ –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г,вАЭ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ—А–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –°–≤. –Ф–∞—А–Њ–≤. –Ч–∞–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Є—А–Љ–Њ—Б –і–µ–≤—П—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є–њ–µ–≤–Њ–Љ. 7. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ вАФ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –њ—Б–∞–ї–Љ–∞–Љ–Є: 102, вАЬ–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є, –і—Г—И–µ –Љ–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞,вАЭ –Є 145 вАЬ–•–≤–∞–ї–Є, –і—Г—И–µ –Љ–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞.вАЭ –Ю–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –і–Њ –Т–µ—З–µ—А–љ–Є –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—О. –Ю—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –і–≤–∞ –њ—Б–∞–ї–Љ–∞, –њ–Њ—О—Й–Є–µ—Б—П –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П вАЬ–Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–ЄвАЭ –њ—Б–∞–ї–Љ–∞–Љ–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—О—В –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є—О: –≤ —Н—В–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –µ–≥–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В вАЬ–Њ–±–µ–і–љ–Є—Ж–µ–є.вАЭ 8. –Ъ–∞–љ–Њ–љ (—Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є–Ј 9 —З–∞—Б—В–µ–є, –Є–ї–Є –њ–µ—Б–љ–µ–є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–љ–Њ–љ—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –њ–µ—Б–љ–µ–є: 8-–Љ–Є, —З–µ—В—Л—А–µ—Е, —В—А–µ—Е, –і–≤—Г—Е. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П –њ–µ—Б–љ—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Ј –Є—А–Љ–Њ—Б–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є —А—П–і–∞ —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–є. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Ї–∞–љ–Њ–љ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є—П: —Б–ї–∞–≤—Г –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, —Г–±–ї–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ. –Ъ–∞–љ–Њ–љ—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Е–µ–Љ–µ: –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ–µ—Б–љ—М –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –і–ї—П –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞. –Ш—А–Љ–Њ—Б –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —З–µ—А–µ–Ј –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ (–Ш—Б—Е. 15:1-19). –Ш—А–Љ–Њ—Б –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Я–Њ—Б—В—Г. –Ю–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –Ь–Њ–Є—Б–µ—П –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ (–Т—В–Њ—А. 32:1-44). –Ш—А–Љ–Њ—Б —В—А–µ—В—М–µ–є вАФ –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –Р–љ–љ—Л, –Љ–∞—В–µ—А–Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –°–∞–Љ—Г–Є–ї–∞, –Ј–∞ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–є —Б—Л–љ–∞ (1 –¶–∞—А. 2:1-10). –Ш—А–Љ–Њ—Б —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є —В–Њ–ї–Ї—Г–µ—В –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—А. –Р–≤–≤–∞–Ї—Г–Љ–Њ–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –С–Њ–≥–∞ –≤ –±–ї–µ—Б–Ї–µ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞ (–Р–≤–≤–∞–Ї. 3:2-19). –Ш—А–Љ–Њ—Б –њ—П—В–Њ–є вАФ –љ–∞ –≤–Є–і–µ–љ–Є–Є –Ш—Б–∞–Є–µ–є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є—П –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е (–Ш—Б–∞–Є–Є 26:9-21). –Ш—А–Љ–Њ—Б —И–µ—Б—В–Њ–є –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш–Њ–љ—Л, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–є –Њ –љ–∞—И–µ–є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –±–µ–Ј–і–љ–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤. –Ш—А–Љ–Њ—Б —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Є –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –њ–µ—Б–љ–µ —В—А–µ—Е –Њ—В—А–Њ–Ї–Њ–≤, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–µ—Й—М –≤–∞–≤–Є–ї–Њ–љ—Б–Ї—Г—О, –њ—А–µ–і—К–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ш—А–Љ–Њ—Б –і–µ–≤—П—В–Њ–є –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –Ї –њ–µ—Б–љ–µ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л вАЬ–Т–µ–ї–Є—З–Є—В –і—Г—И–∞ –Љ–Њ—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞вАЭ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤–µ–ї–Є—З–∞–љ–Є–µ –Х–µ –Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ—Б—Б–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В –Э–µ—П –°—Л–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П. –Т –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ. –Ъ–∞–љ–Њ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –Є —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Я–Њ—Б—В–∞. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—П –ї–Є—И—М –Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –≤ –Є—А–Љ–Њ—Б–∞—Е. 9. –Ъ–∞—В–∞–≤–∞—Б–Є—П вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є—А–Љ–Њ—Б—Л –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—О—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞. –£—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –і–ї—П –њ–µ–љ–Є—П –Ї–∞—В–∞–≤–∞—Б–Є–Є —Б—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–µ–≤—Ж–∞–Љ –Њ–±–Њ–Є—Е –Ї–ї–Є—А–Њ—Б–Њ–≤ –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Е—А–∞–Љ–∞. –Ъ–∞—В–∞–≤–∞—Б–Є—П, –њ–Њ-–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є, вАЬ—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.вАЭ 10. –Ъ–∞—Д–Є–Ј–Љ—Л вАФ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є. –Т—Б–µ 150 –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤ –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В 20 –Ї–∞—Д–Є–Ј–Љ. –≠—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В вАЬ—Б–Є–і–µ–љ–Є–µ,вАЭ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –Є—Е —З—В–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –£—В—А–µ–љ–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–і–µ—В—М. 11. –Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї –Є –Є–Ї–Њ—Б. –Ъ–Њ–љ–і–∞–Ї вАФ –Ї—А–∞—В–Ї–∞—П –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞ —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї—Г. –Ь–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї–∞ вАФ –љ–∞ –£—В—А–µ–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ 6–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –і–љ—П, —В–Њ –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е: –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–Є, —З–∞—Б–∞—Е, –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—З–µ—А–Є–Є. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї –≤ –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П –Є–Љ–µ–µ—В –Є–Ї–Њ—Б. –Ш–Ї–Њ—Б вАФ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞, —З–µ–Љ –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Л, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —З–∞—Б—В–Њ –µ—Й–µ –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї –љ–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Є–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Є–ї–Є –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–µ. –Ш–Ї–Њ—Б —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї—Г –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є. 12. –Ы–Є—В–Є—П (–Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–µ) вАФ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Т—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ –С–і–µ–љ–Є—П –≤ –і–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Т–µ—З–µ—А–љ–Є. –Ю–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –њ–µ–љ–Є—П —Б—В–Є—Е–Є—А, –µ–Ї—В–µ–љ–Є–є —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ вАЬ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–євАЭ –Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –µ–µ –≤ –њ—А–Є—В–≤–Њ—А–µ —Е—А–∞–Љ–∞. –Ы–Є—В–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Є –≤–љ–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л—Е —Е–Њ–і–Њ–≤. –С—Л–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Ы–Є—В–Є—П –Њ–± —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е, –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. 13. –Э–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ—Л вАФ 17 –Ї–∞—Д–Є–Ј–Љ–∞ –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є (118 –њ—Б.), –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї –њ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ: вАЬ–С–ї–∞–ґ–µ–љ—Л –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–µ –≤ –њ—Г—В—М.вАЭ 14. –Я–∞—А–∞–Ї–ї–Є—Б–Є—Б вАФ –Ї–∞–љ–Њ–љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, –њ–Њ–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–±–Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є, –Є–љ–∞—З–µ вАЬ—Г—В–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–євАЭ (–±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—Й–µ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є—А–Љ–Њ—Б–Њ–Љ вАЬ–Т–Њ–і—Г –њ—А–Њ—И–µ–івАЭ –Є —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–Љ вАЬ–Ь–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ –љ–∞–њ–∞—Б—В—П–Љ–ЄвАЭ). 15. –Я–∞—А–∞—Б—В–∞—Б (—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ) вАФ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Њ–± —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ —В–Є–њ—Г –£—В—А–µ–љ–Є. 16. –Я–∞—А–Є–Љ–Є–Є (–њ—А–Є—В—З–Є, –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П) вАФ —З—В–µ–љ–Є—П –Є–Ј –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П, –њ–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Є–Ј –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞, –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. 17. –Я–Њ–і–Њ–±–µ–љ: —В–∞–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–і –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –Љ–Є–љ–µ—П—Е, —В—А–Є–Њ–і—П—Е –Є –і—А. –Ї–љ–Є–≥–∞—Е. –Ю–љ–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В—Г—В –ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ь–µ–ї–Њ–і–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г. –Я–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–≤–Њ–є –Њ—Б–Њ–±—Л–є –љ–∞–њ–µ–≤, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ вАЬ—Б–∞–Љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л–Љ–Є.вАЭ –°–∞–Љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е —В–∞–Ї–Є—Е –і–≤–∞-—В—А–Є –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—З—В–Є —Б—Е–Њ–і–љ—Л –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Є–Љ–µ—П —З–∞—Б—В–Њ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Є –Ї–Њ–љ–µ—Ж. 18. –Я–Њ–ї–Є–µ–ї–µ–є вАФ –њ–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є вАЬ–Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ–µвАЭ (–Ъ–∞–Ї –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М!) —Н—В–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –£—В—А–µ–љ–Є, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–∞—П—Б—П –њ—А–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–∞—В–∞—Е –Є –њ—А–Є —Б–≤–µ—В–µ –њ–∞–љ–Є–Ї–∞–і–Є–ї, –њ—Б–∞–ї–Љ–∞ 134 вАЬ–•–≤–∞–ї–Є—В–µ –Є–Љ—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µвАЭ –Є –њ—Б. 135 вАЬ–Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–є—В–µ—Б—П –У–Њ—Б–њ–Њ–і–µ–≤–Є,вАЭ –Є–ї–Є –ґ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤. 19. –Я—А–Є—З–∞—Б—В–µ–љ вАФ —Б—В–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—О—В –љ–∞ –Ы–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ вАЬ–µ–і–Є–љ —Б–≤—П—В, –Х–і–Є–љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М,вАЭ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤ –∞–ї—В–∞—А–µ –њ—А–Є—З–∞—Й–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. 20. –Я—А–Њ–Ї–Є–Љ–µ–љ (–≤–њ–µ—А–µ–і–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є) вАФ —В–Њ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П (–Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є–Ј –Я—Б–∞–ї—В–Є—А–Є) –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —З—В–µ—Ж–Њ–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П —Е–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і —З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞, –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П, –њ–∞—А–µ–Љ–Є–Є. –°–Љ—Л—Б–ї –њ—А–Њ–Ї–Є–Љ–µ–љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞ –љ–Є–Љ —З—В–µ–љ–Є—О. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ вАЬ–Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М, –≤–Њ–љ–Љ–µ–Љ!вАЭ 21. –°—В–Є—Е–Є—А—Л вАФ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П, –Є—Е –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ, –≤ —З–µ—Б—В—М –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Є–ї–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ. –°—В–Є—Е–Є—А–∞–Љ–Є –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ—В —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤ –Є–ї–Є –Є–Љ–µ—О—В –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Є –≥—А—Г–њ–њ–µ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є—Е –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤ вАЬ–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –≤–Њ–Ј–Ј–≤–∞—Е –Ї –Ґ–µ–±–µвАЭ –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П вАЬ—Б—В–Є—Е–Є—А—Л –љ–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є –≤–Њ–Ј–Ј–≤–∞—Е.вАЭ –Я—А–Є –≥—А—Г–њ–њ–µ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –њ—Б–∞–ї–Љ–Њ–≤ вАЬ–•–≤–∞–ї–Є—В–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —Б –љ–µ–±–µ—Б,вАЭ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П вАЬ—Б—В–Є—Е–Є—А–∞–Љ–Є –љ–∞ —Е–≤–∞–ї–Є—В–µ—Е." 22. –Ґ—А–Њ–њ–∞—А—М вАФ вАЬ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µвАЭ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М вАЬ–≤–µ–љ–Њ–Ї.вАЭ –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–µ —Б—Г—В—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є–ї–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В —В—А–Њ–њ–∞—А—М —В–Њ—З–љ–µ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П вАЬ–Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–ЉвАЭ —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–Љ. –Т –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –±—Л–≤–∞—О—В —Ж–µ–ї—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–є-–њ–Њ—Е–≤–∞–ї. –Я–µ—Б–љ–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј –Є—А–Љ–Њ—Б–∞ –Є –Є–і—Г—Й–Є—Е –Ј–∞ –љ–Є–Љ —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–є. –Т –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ —Н—В–Є —В—А–Њ–њ–∞—А–Є –њ–Њ—О—В—Б—П, –∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞—Е —З–Є—В–∞—О—В—Б—П. –Т –Љ–Є—А–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л

–Ъ—А–∞—В–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є

–Я—А–Њ—В–Њ–њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А –Њ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є

|

|

Category:

–Њ –≤–µ—А–µ

–Ь–Њ–љ–∞—Е –Р—А–Є—Б—В–Њ–Ї–ї–Є–є –Т–µ—А–∞ –Т–Њ –і–љ–Є –і—Г—И–µ–≤–љ–∞–≥–Њ –Љ—Г—З–µ–љ—М—П –Ю–і–љ–∞ —В—Л –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–∞ –Ш –Њ—В –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ—М—П –Ь–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –∞–љ–≥–µ–ї, –±–µ—А–µ–≥–ї–∞. –ѓ –±—Л–ї –Ј–∞–±—Л—В, —Г–љ–Є–ґ–µ–љ –≤—Б–µ–Љ–Є, –Ю—В –Љ—Г–Ї –Є –≥–Њ—А—П –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥ –Ш –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ —В–µ–Љ–Є, –Ъ–Њ–≥–Њ –ї–µ–ї–µ—П–ї –Є –±–µ—А–µ–≥. –Э–Њ —В—Л –Љ–µ–љ—П –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–∞! –Ґ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ: вАЬ–ґ–Є–≤–ЄвАЭ, вАЬ–Ґ–µ—А–њ–ЄвАЭ - –Є –≤ –і—Г—И—Г —В—Л –≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –°–ї–Њ–≤–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є. –Ъ—А–µ–њ–Є–ї—Б—П –і—Г—Е, –Љ—Г–ґ–∞–ї–∞ —Б–Є–ї–∞, –°–≤–µ—В–ї–µ–ї–Є –Љ—А–∞—З–љ—Л—П –Љ–µ—З—В—Л, –Ш –Њ—В –±–µ–Ј–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –Э–µ—Б–ї–Є—Б—М –Ї –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—Г –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л. –Ш –Њ—В–ї–µ—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—З—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ—М—П –Ш –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–ї–µ–Ї–ї–∞, –њ–ї–µ–љ—П—П –≤–љ–Њ–≤—М, –Ґ–Њ вАУ –Т–µ—А–∞ –≤ –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В—М –Я—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ—М—П, –Р —Б –љ–µ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М.

|

|

Category:

–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–∞–љ–Є–µ

–°–≤—П—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≥–љ–∞—В–Є–є –С—А—П–љ—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В –і—Г—И–µ –Љ–Њ–µ–є –Ъ–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–∞–Љ –і—Г—И–µ —Б–Њ–≤–µ—В, –Ъ–Њ–≥–і–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ вАУ –Њ—В –°–≤–µ—В–∞ –°–≤–µ—В вАУ –°–Њ–≤–µ—В—Г–µ—В —Б–Ї–Њ—А–±–µ–є —В–µ—А–њ–µ–љ—М–µ, –І—В–Њ–± –≤ –≥–Њ—А–љ–µ–µ –і–Њ—Б—В–Є—З—М —Б–µ–ї–µ–љ—М–µ! –Я–ї–Њ—В—Б–Ї–∞—П —Б–ї–∞—Б—В—М, –Ј–µ–Љ–љ–∞—П —З–µ—Б—В—М –Ш —В–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ –ї–µ—Б—В—М, –Я–ї–µ–љ—П—О—Й–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Я—А–µ–±—Г–і—Г—В –ї–Є –њ—А–Є –љ–µ–Љ –≤ –≤–µ–Ї –≤–µ–Ї–∞? –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В —Б–Љ–µ—А—В—М; –µ–µ –Ї–Њ—Б–∞ –Ы–Є—Ж–µ–њ—А–Є—П—В–Є—П –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В: –†–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–і –љ–µ—О —Г–њ–∞–і–µ—В –Т–ї–∞—Б—В—М, —Б–Є–ї–∞, –≥–µ–љ–Є–є –Є –Ї—А–∞—Б–∞. –С–µ–і–љ—П–Ї –Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ—Л–є, - –≤–Њ—В –ї–µ–ґ–Є—В –С–ї–Є–Ј –±–Њ–≥–∞—З–∞ –Є–ї–Є –≥–µ—А–Њ—П. –Ш —З–µ—А–≤—М, –≤–Њ —В—М–Љ–µ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ—П, –У–ї–∞–≤—Г –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ–Є—А–Є—В! –Ф—Г—И–∞, –і—Г—И–∞! –Я—А–Є–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В! –Т–љ–µ —Б—В–µ–Ј—М –Х–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ—М—П –љ–µ—В! –£–Ї—А–∞—Б—М —Б–µ–±—П –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ, —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є, –Ь–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Б–Ї–Њ—А–±—П–Љ–Є! –Т —Б–≤—П—В—Л–є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —З–µ—А—В–Њ–≥, –Т —Б–≤–µ—В–ї–µ–є—И—Г—О –Њ–±–Є—В–µ–ї—М —А–∞—П –Ґ—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є—И—М, —А–∞–і—Г—П—Б—М, –Є–≥—А–∞—П! –Ґ–∞–Љ –ґ–і–µ—В —В–µ–±—П —Б –љ–∞–≥—А–∞–і–Њ–є вАУ –С–Њ–≥!

|

|

|

–Я—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О –Т–∞—Б, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!

–Я—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О –Т–∞—Б, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!