Русские православные святыни в Зарубежье

Православные святыни имели огромное значение в истории становления Русского Зарубежья.

Кроме таких известных и значимых святынь, как Курская-Коренная, Тихвинская и Монреальская Иверская иконы Божией Матери, в Зарубежье было явлено и немало иных, менее знаменитых, но не менее благодатных и чтимых икон. В их числе можно упомянуть, напиример, икону Вознесения Господня, преподнесенная императору Александру II в память его чудесного спасения от покушения в Париже в Булонском лесу 25 мая 1867 года, образ Божией Матери Скоропослушницы, написанный в память российского воинства Императорской и Добровольческой армий, крест в павмять об убиенной в 1918 году Царской Семье, полковую икону лейб-гвардии Семеновского полка - Введение во храм Пресвятой Богородицы, Войсковой образ донских казаков - Донскую икону Божей Матери и многие другие.

Икона святых покровителей Императора Александра II и членов его семьи

Икона находится в Свято-Николаевском соборе в г. Ницца (Франция).

На иконе изображены св. Александр Невский, св. Николай Чудотворец, и другие святые, имена которых носили члены царской семьи.

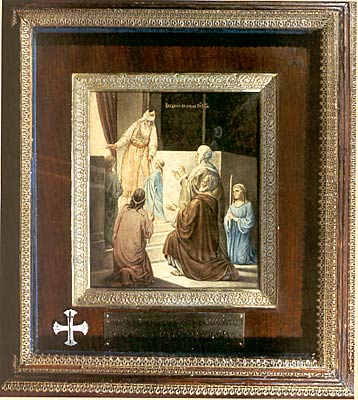

Икона лейб-гвардии Семеновского полка - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Дар чинов лейб-гвардии Семеновского полка (1958 г.). В левом углу оклада - полковой значок.

Икона Вознесения Господня

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Надпись на иконе гласит: "25-го мая 1867 года в праздник Вознесения Господня Всевышний чудесно сохранил драгоценную жизнь Императора Александра Николаевича от угрожавшей ему опасности. На следующий день 26-го мая Его Величество, окруженный множеством своих верных подданых в присутствии Их Величеств Императора и Императрицы французов и Короля Прусского и Их Императорских Высочеств Великих Князей Александра Александровича и Владимира Александровича и Великой Княгини Марии Николаевны торжественно приносил в сем храме Благодарственное Господу Богу моление за свое спасение. Для увековечения в сем храме памяти о сих событиях сооружена сия икона церковным старостою, московским потомственным почетным гражданином Митрофаном Сергеевичем Мазуриным".

Под иконой Вознесения тисненная в метале икона Честной Главы св. Пророка и Предтечи Иоанна Крестителя.

Икона святого Великомученика Георгия Победоносца

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Надпись на дарственной дощечке гласит: "В память русских легионеров, павших на французском фронте от общества попечения о Русском Легионе во Франции".

Икона была сооружена в память русских воинов экспедиционного корпуса, принявшего в 1917 г. название Русского Легиона Чести, погибших на французском фронте в 1916-1918 гг. На иконе под стеклом солдатский Георгиевский крест с бантом и французский крест: Croix de Guerre rues 2 palmes. Художник - Соломко.

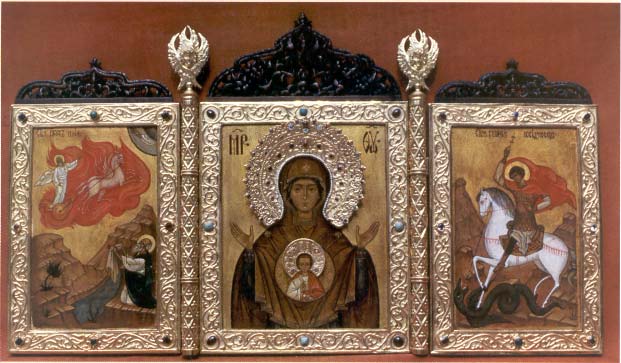

Складень с иконой Божией Матери Донской

Складень с войсковым образом донских казаков - иконой Божией Матери Донской - временно хранится в Александро-Невском соборе в Париже ("впредь до перевезения в г. Новочеркасск, избавленный от безбожной власти").

Надпись на дарственной дощечке гласит: "Икона Донской Божией Матери, Св. Иоанна Предтечи и Св. Николая Чудотворца. Войсковой образ войска донского".

Складень в серебряной ризе и серебряном окладе. Средник: Донская икона Божией Матери, на левой створке св. Николай Чудотворей, на правой - св. Иоанн Предтеча. В нижней части оклада встроены медальон с горсточкой родной земли и медальон с пузырьком воды из Иордана. Икона сооружена казаками Всевеликого войска Донского в 1952 г.

Киот с иконами Знамения Божией Матери, Огненного восхождения пророка Илии и св. Георгия Победоносца

Киот находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Надписи на дощечках гласят: "Памяти Русского Воздушного Императорского Флота памятник освящен 18-го декабря 1955 г.".

"В 2005 г. списки, хранящиеся в синодике, надлежит разнести по местам, согласно приложенным указаниям".

Резной киот из дуба увенчан золотым куполом. В киоте в серебряной оправе-переплете книга с именами скончавшихся военных летчиков Российского Воздушного Императорского Флота. Иконы письма вдовы священника Александра Ельчанинова - Т. В. Ельчаниновой.

Казанская икона Божией Матери

28 августа 2004 г. образ Казанской иконы Пресвятой Богородицы, хранившийся в Ватикане, был передан в дар Русской Православной Церкви

Этот образ - один из списков чудотворной Казанской иконы, обретенной в XVI веке в Казани девочкой Матроной. По молитвам перед Казанской иконой Царицы Небесной было явлено множество чудес и исцелений. К заступничеству Пресвятой Девы в молитвах перед ее чудотворным образом прибегали православные в годы нестроений и войн. Но в начале XX века Казанская икона была утрачена: в ночь на 29 июня 1904 года несколько святотатцев забрались храм, где она пребывала, и, ограбив его, унесли с собою и чудотворный образ. И хотя грабители были найдены, икона пропала бсследно: по признанию самих святотатцев в ходе следствия и суда, она была порублена и сожжена, а украшавший ее богатый оклад разорен и продан по частям.

По мнению церковного историка, автора монографии о Казанском соборе Санкт-Петербурга Виктора Антонова, упомянутый список Казанской иконы Божией Матери, "скорее всего, был продан с аукциона советскими властями за границей в 1920-е годы. Потом - попал в английское частное собрание, оттуда - к американскому коллекционеру. Позднее его выкупили католики и подарили понтифику".

В середине XX века один из старинных списков Казанской иконы был приобретен неизвестным меценатом и передан в дар храму, построенному на месте явления Девы Марии в Фатиме (Португалия). С 1993 г. икона постоянно хранилась в покоях Папы Римского Иоанна Павла II. Согласно выводам экспертизы, проводившейся совместно представителями Ватикана, специалистами из Министерства культуры России и Церковно-научного центра "Православная энциклопедия", список, хранившийся в покоях Папы Римского, был исполнен в XVIII веке "под оклад" и, судя по богато украшенной ризе, являлся достоянием зажиточной семьи.

Научный сотрудник Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Чугреева полагает, что данный список Казанской иконы Божией Матери, по всей вероятности, принадлежал основательнице Дивеевской общины схимонахине Александре (Мельгуновой) и хранился в Казанской церкви села Дивеево.

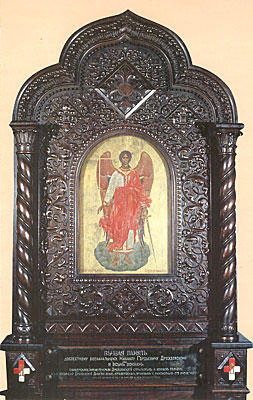

Киот с иконой св. Архистратига Михаила Дроздовской дивизии

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Надпись на иконе гласит: "Полковой образ 1-го офицерского ген. Дроздовского стрелкового полка".

Надпись на дарственной дощечке гласит: "Вечная память доблестному военачальнику Михаилу Гордеевичу Дроздовскому и всем воинам офицерских имени генерала Дроздовского стрелковых и конных полков всех соединений Дроздовской дивизии, всех артиллерийских, броневых и инженерных его имени частей".

Резной киот из венгерского ореха сооружен в 1960 г. в память 33-х летия дроздовского похода по проекту А. А. Бенуа. В нижней части киота - Андреевский флаг - первое знамя дроздовцев.

Икона святого Николая Чудотворца

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Надпись на дарственной дощечке гласит: "Сия икона сооружена иждивением зарубежной Руси в молитвенную память по убиенном большевиками 20-го ноября 1917 г. ст. ст. последнем Верховном Главнокомандующем Русской Армией в войну 1914-1918 гг. Генерального штаба генерал-лейтенанте Николае Николаевиче Духонине".

Икона была написана безвозмездно подполковником А. Л. Волковым.

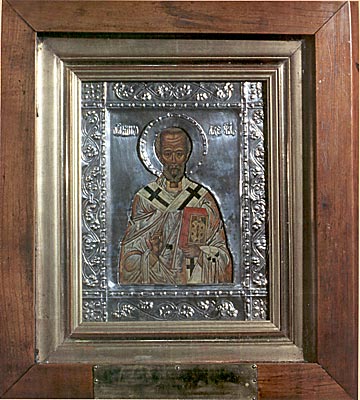

Икона святого Николая Чудотворца в серебряном окладе

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Дар Объединения чинов Изюмского Гусарского полка в память трехсотлетия со дня образования полка (1651-1951). Надпись на окладе гласит: "Памяти Изюмских гусар приходом своих предков слобожан воссоединение Украины предвестивших и стяжавших затем себе славу в делах за Веру, Царя и Отечество. 1951 - 1976".

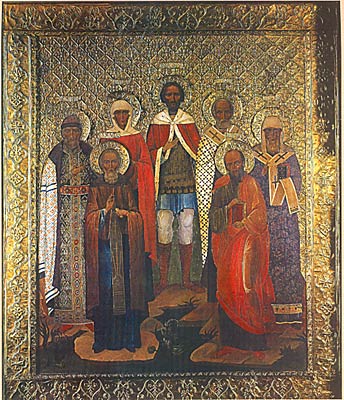

Икона святых покровителей Императора Николая II и членов его семьи

Икона находится в Свято-Николаевском соборе в г. Ницца (Франция).

На иконе изображены святые, имена которых носили члены царской семьи: св. Николай Чудотворец, св. Александра царица, св. Алексий митрополит Московский, св. равноап. княгиня Ольга, св. Татиана, св. Мария и св. Анастасия.

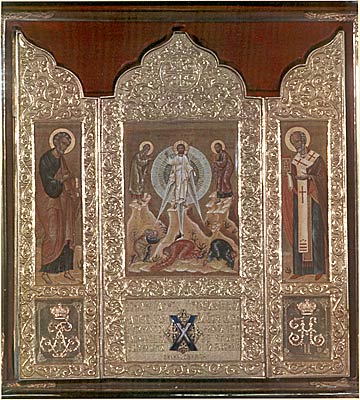

Икона-складень лейб-гвардии Преображенского полка - Преображение Господа нашего Иисуса Христа

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

На среднике складня икона Преображения Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор. На левой створке св. Апостол Петр, на правой - св. Николай. Внизу вензели Императора Петра Первого и Императора Николая II.

Посредине полковой значок и надпись: "Вечная память преображенцам, на поле брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим, в смуте убиенным и в рассеянии скончавшимся".

Дар чинов лейб-гвардии Преображенского полка по случаю 250-летия полка.

Саровский иконостас в г. Бад-Наугейм (Германия)

В русской церкви свт. Иннокентия Иркутского и преп. Серафима Саровского в немецком курортном городе Бад-Наугейме (40 км к северу от Франкфурта-на-Майне) находится уникальная православная святыня, оказавшаяся зарубежом ещё до революции: древний иконостас преп. Серафима Саровского из Зосимо-Савватиевской церкви Саровской пустыни.

Иконостас в стиле ампир был изготовлен в начале XIX века (около 1805 г.) по указаниям преп. Серафима Саровского, который сам перед ним молился. Перед этим иконостасом и произошло известное из предания чудо, когда Преподобному, будучему ещё диаконом, во время чтения ектении вдруг явился Спаситель, входящий прямо в иконостас.

Иконостас находился в Зосимо-Савватиевской церкви Саровской пустыни. Когда после прославления преп. Серафима в 1903 году в пустыни был сооружен новый храм, епископ Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев) в 1908 году даровал старый иконостас в новую русскую церковь в г. Бад-Наугейм.

Иконостас содержит в себе элементы из трёх разных эпох. Диаконские (боковые) двери с изображением первосвященников Аарона и Мелхиседека были изготовлены ещё в XVIII веке (такое необычное изображение первосвященников вместо архангелов встречается, например, и в Свято-Троицкой церкви на Воробьёвых горах в Москве). Сам деревянный иконостас был сооружен в начале XIX веке в стиле ампир. Иконопись того времени сохранилась, в частности, на Царских вратах, украшенные иконами Благовещения и четырёх Евангелистов. Четыре большие иконы Св. Троицы, Божией Матери, Спасителя и преп. Серафима Саровского были написаны уже в начале ХХ века, после прославления Преподобного.

Иконостас находится в плохом состоянии и нуждается в срочной реставрации, на которую у его владельца, Свято-Князь-Владимирского братства, нет средств. Поэтому Братство решило наладить связь с вновь восстанавливаемой Саровской пустынью и с Нижегородской епархией, чтобы привлечь на иконостас внимание его "исторической родины".

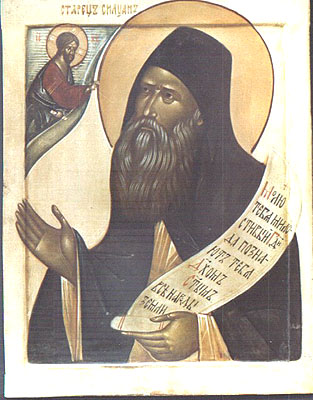

Иконы преподобного Силуана Афонского

Преподобный Силуан Афонский является одним из наиболее почитаемых святых в Русском Зарубежье. Он скончался в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне 11/24 сентября 1938 г. В 1987 г. старец Силуан был причислен к лику святых Константинопольским Патриархатом, а в 1992 г. его имя было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. Подробное жизнеописание сделано учеником преподобного Силуана архимандритом Софронием (Сахаровым).

Наиболее чтимыми иконами преподобного Силуана являются два образа. Первый из них был написан задолго до канонизации, в конце 1950-х - начале 1960-х гг. известным иконописцем Русского Зарубежья Л. А. Успенским. Второй был написан самим архимандритом Софронием в 1980-х гг. к канонизации старца Силуана.

Обе иконы находятся в монастыре святого Иоавнна Предтечи в Эссексе (Великобритания), основанном архимандритом Софронием (Сахаровым).

Икона Божией Матери "Скоропослушница" в киоте

Икона находится в Александро-Невском соборе в Париже.

Надпись на дощечке киота гласит: "Вечная память Вождям и Воинам Христолюбивого Российского Воинства Императорской и Добровольческой Армий за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся".

Киот резной из венгерского ореха сооружен в 1950 г. иждивением чинов Русского Общевоинского Союза в честь 25-летия его основания.

Табынская икона Божией Матери

История Табынской иконы Божией Матери насчитывает более чем четырехсотлетнюю историю. В 1597 г., в 12 км от села Табынского (Южный Урал), основанного при царе Иоанне Грозном, располагалась Пречистенская пустынь. Великолепная, сказочная природа окружала 30 насельников пустыни, которые трудились в поле и вываривали соль. Один из них, иеродиакон Амвросий, проходя мимо соленого источника, услышал голос Пречистой Богородицы: "Возьми мою икону". Убоявшись прелести, он не обратил на это внимания. Но на третий день, вновь услышав тот же голос, увидел Чудотворную икону Божией Матери. Он поспешил к братии. И крестным ходом сообща они приняли эту Святую икону. Поместили в Храм и отслужили перед ней молебен. Закрыли Храм, а наутро иконы там не оказалось. Нашли Ее на монастырских вратах. Построили над ней, как древле над Иверской, часовню.

Сразу после своего явления, с иконой стали совершаться многочисленные чудеса, вследствие чего она была возима для удостоверения в Казань и Уфу. Из Уфы Святая икона исчезла, чудесным образом явившись вновь на соленом ключе близ села Табынское.

Пречистенская пустынь была окончательно разрушена в 1663 г. и упоминаний об иконе более никаких не было. Где находилась Святая икона Богородицы - под спудом ли разрушенной церкви или в другом месте, неизвестно. Однако через 100 лет произошло Ее второе явление.

В 1765-68 гг. три пастуха-башкира пасли скотину у Соленых Ключей, и вдруг на большом камне они увидели саму собой стоящую икону Божией Матери. Предание рассказывает, что они бросились рубить Ее, но вскоре ослепли. Один из них, самый молодой - 14-15 лет, стал молиться и прозрел. Хотел убежать и снова ослеп. Опять молился и призвал к этому своих друзей. Они собрались у иконы, отчаянно вопия: "Не уйдем, пока Русский Бог не исцелит нас". Впоследствии самый молодой крестился и прожил 130 лет, всю жизнь идя босым за Табынской иконой зимой и летом в одном подряснике и скуфье. Умер он под Челябинском, идя за иконой и молясь.

Икона была привезена в Покровский храм Богоявленского завода (пос. Красноусольск). Наутро же Её в этом храме не оказалось, обнаружили Святую икону в селе Табынском. С этих пор Чудотворная икона Божией Матери называется Табынскою.

После революции икона снова исчезла. Однако существует несколько версий, согласно которым ее дальнейшее местопребывание связано с Русским Зарубежьем.

Одна из этих версий такова. Схиархимандрит Серафим (Томин), бывший в России келейником митрополита Нестора (Анисимова), свидетельствует: "Я … часто слышал, что владыка в 1918 г., сопровождая нетленные мощи преподобномучениц Елизаветы и Варвары, ехал вместе с архиепископом Мефодием Оренбургским, который вез настоящую Табынскую икону. Он, владыка Мефодий, рассказывал, как она попала к нему. Табынскую икону встречали, как и всегда накануне Рождества Богородицы, в станице Нежинская. Было огромное стечение народа. И в то время, когда начался торжественный обряд смены серебряной ризы (Табынской) на золотую (из Оренбургского монастыря), напали красные, и была настоящая битва. Обе ризы они забрали, а икону бросили. Владыка Мефодий подобрал икону и перевез ее в Харбин… В Харбине построили маленькую церковь. Затем икону перевезли в Пекин. Там также была построена церковь. В 1948 г. икону вывез в Австралию, а затем в Америку архимандрит Филарет (Вознесенский) (потом он возглавил синод РПЦЗ). Владыка Мануил (Лемешевский) (будучи уже Самарским архиепископом) обращался в зарубежный синод по поводу возвращения иконы. Но они отвечали, что икона у них, и они никогда ее не отдадут".

Однако позднее, секретарь Сан-Францисской епархии РПЦЗ прот. Петр Перекрестов в ответе на запрос архиепископа Никона Уфимского и Стерлитамакского сообщил: "... У нас имело место заседание епархиального совета, и я спросил собравшееся духовенство (в том числе и двух наших Владык), слышали ли они о Табынской иконы Божией Матери. Никто о ней ничего не знает... Так что теперь я могу Вам официально сообщить, что в Западно-Американской епархии ничего не известно о Табынской иконе". А в 1996 г. архиепископ Брюссельский и Западно-Европейский Серафим (Дулгов) написал тому же архиепископу Николу: "Насчет будто в сейфе находящейся иконы Табынской в Нью-Йорке: очень это кажется фантастично. Не говоря о том, что мало почтенно и неблагочестиво хранить святую икону в сейфе, это как-то звучит неправдоподобно...".

Согласно другой версии, Табынская икона Божией Матери была вывезена в 1920 г. в Китай атаманом Дутовым и помещена в Свято-Никольском храме в г. Кульджа (Китай), где находилась до 1960 г. В 1961 г. икона, которую не было разрешено вывезти из Китая в Австралию, была передана прихожанину храма К. Фокину. В 1965 г. было получено разрешение на вывоз, но связь с К. Фокиным была утеряна. Соответственно утеряна была и икона. Однако, по словам автора исследования по истории Табынской иконы Божией Матери прот. Владимира Сергеева, "многие верят, что Табынская икона еще находится где-то в окрестностях Кульджи в сокровенном месте" (Сергеев Владимир, прот. История Табынской иконы Божией Матери. - С. 87).

Тихвинская икона Божией Матери

Тихвинская икона - одна из трех икон Божией Матери, находившихся в России, авторство которых приписывалось евангелисту Луке (две другие - Владимирская и Смоленская).

Земной путь одной из самых почитаемых в России Тихвинской иконы Божией Матери долог, труден и полон загадок.

В V веке святая икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее воздвигли великолепный Влахернский храм.

В 1383 году, за 70 лет до падения Константинополя и захвата его турками, икона исчезла из Влахернского храма навсегда. В это же время, как говорится в "Сказании о явлении и чудесах иконы Тихвинской", она явилась в новгородских пределах над водами Ладожского озера.

Святой образ возникал еще в нескольких местах, пока не остановился над рекой Тихвинка. В честь этого икона стала называться Чудотворной Тихвинской. На месте явления святой иконы впоследствии появился Большой Успенско-Богородичный мужской монастырь. Центральное сооружение обители - Успенский собор был построен по указу великого князя Василия III. А его сын Иван Грозный часто ездил туда на богомолье и в 1560 году повелел построить монастырь. Тихвинская икона была прославлена всевозможными чудесами, в том числе - прозрением слепых, исцелением парализованных и глухонемых, припадочных и бесноватых. Особая слава пришла к Тихвинскому монастырю и его главной святыне после победы над шведами в Смутное время. Считается, что именно благодаря заступничеству Богородицы интервенты так и не смогли овладеть Тихвинским монастырем. Именно после заключения Столбовского мира между Россией и Швецией в 1617 году Тихвинская икона становится общерусской святыней, и ее начинают почитать как покровительницу северо-западных рубежей России.

В Санкт-Петербурге для Тихвинской иконы изготовили золотую ризу весом около 9 килограммов. Она имела 4809 бриллиантов, 593 розы из бриллиантов, 141 алмаз, 5852 восточных жемчужины, 4 изумруда, 5 яхонтов, по 1 сапфиру и рубину, 2 бриллиантовые звезды с розами и крест, выполненный из 11 алмазов. Местонахождение этого оклада, как и других ценностей Тихвинского монастыря, в настоящее время неизвестно.

После Октябрьской революции Тихвинская обитель разделила трагическую участь большинства русских монастырей. В середине 20-х годов монастырь был закрыт и разорен. На его территории разместили воинский гарнизон. Позже часть монастырских построек, включая Успенский собор, была передана местному краеведческому музею. В 30-е годы Тихвинская икона все еще находилась в Успенском соборе, но, естественно, уже без золотого оклада.

Сам образ не реквизировали лишь потому, что для Гохрана в то время иконы не представляли "особой материальной ценности". Оккупировав в ноябре 1941 года Тихвин, гитлеровцы похитили и вывезли с территории монастыря все старинные иконы, среди которых была и Тихвинская Богоматерь.

В начале 1942 года немцы доставили Тихвинскую икону в Псков. Здесь она была передана в распоряжение военной комендатуры и помещена в хорошо охраняемую оружейную комнату в запертый стеклянный ящик. По воскресеньям в 9 часов утра ее доставляли на службу в Троицкий собор, а в 6 вечера конвоировали на прежнее место. В начале 1944 года, перед тем как бежать из Пскова, фашисты вывезли все имевшиеся там культурные ценности, включая и чудотворную икону Тихвинской Божией Матери. Ее увез в Ригу высокопоставленный сотрудник оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг" оберштурмфюрер Цвибель.

В Латвии Тихвинская икона была передана на попечение епископу Рижскому Иоанну (Гарклавсу). Но уже через полгода владыка и его 15-летний сын Сергей вместе с немцами бежали через Данциг в Германию, взяв с собой святую икону. В середине августа 1945 года епископ Иоанн попал в американскую зону оккупации Германии. Он, в частности, посещал лагеря перемещенных лиц и совершал там молебны перед иконой Тихвинской Богоматери.

Епископу Иоанну было предоставлено политическое убежище в США. В Америке Иоанну пришлось часто переезжать из одного города в другой. Он жил в Бостоне, Нью-Йорке и Детройте, а в середине 50-х поселился в Чикаго, где уже в сане архиепископа был настоятелем Свято-Троицкого собора вплоть до своей кончины в 1982 году.

Тихвинскую икону он передал на хранение своему приемному сыну - протоиерею Сергию Гарклавсу, служившему в том же храме. Епископ Иоанн всегда считал себя не владельцем иконы, а лишь ее хранителем. Согласно его завещанию, возвращение святыни в Россию возможно только при полном возрождении Тихвинского монастыря. К началу XXI века создались условия для возвращения чудотворной иконы в Тихвин. В 1995 году Большой Тихвинский монастырь был передан Церкви, Успенский собор восстановлен и освящен.

24 июня 2004 года в Патриарших покоях Храма Христа Спасителя состоялось подписание Акта о возвращении из США в Россию чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Акт подписали Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит всея Америки и Канады Герман, а также митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и хранитель иконы протоиерей Сергий Гарклавс. Святая чудотворная Тихвинская икона Божией Матери возвращается в Тихвинский Успенский монастырь в праздник иконы 9 июля 2004 года.

Крест в память об убиенной в 1918 году

царской семье

Крест находится в Александро-Невском соборе в Париже.

На кресте изображены иконы святых, имена которых носила царская семья и верные ей люди, убиенные вместе с ней. На вершине медальон с иконой Господа Вседержителя.

На оборотной стороне креста надпись: "Вечная память ген. адъютанту И. Л. Татищеву, свиты ген. майору гоф-маршалу князю В. А. Долгорукову, лейб-медику Е. С. Боткину, фрейлине графине А. К. Гендриковой, гоф-лектрисе С. А. Шнейдер, Анне Демидовой, Ивану Харитонову, Алексею Трупу, Ивану Седневу, Нагорному Клименту и всем россиянам, богоборческою властью умученным и убиенным. 1938 г.".

Крест сооружен по подписке Обществом ревнителей памяти Императора Николая II, при председателе Общества, свиты Его Величества полковнике В. В. Свечине.

http://zarubezhje.narod.ru/icons.htm